今から400年前、酒の一大消費都市となった江戸では、祭などの限られた場面のみにおいて集団で酒を飲むという古来からの風習は廃れていきました。江戸っ子が自分の意志で、それぞれのスタイルで酒を飲むようになると、「上戸」「下戸」の違いがそれまで以上にはっきりと表れるようになります。その違いが遺伝によることを知らない江戸っ子たちの、"酒を飲んで飲まされて演じる悲喜劇"が、川柳師には格好のネタでした。

川柳に見る江戸の酒

「餅を焼く 匂ひに上戸 いとま乞」

久しぶりに一杯やりたいと友達の家を訪れたものの、玄関まで来ると餅を焼く匂いがしてきました。酒を飲むつもりできたのに、餅を食わされたのではたまりません。早々に退散します。

「ぼたもちを こわごわ上戸 壱ツくい」

またまた一杯飲むつもりで酒仲間の家にやって来たのに、ぼた餅を出されました。甘いものは苦手ですが、むげに断るわけにもいかず、何とかひとつは食べてみせます。甘いものも平気な"甘辛両党"の上戸もいますが、一般的に上戸は甘いものが不得意なんですね。

「夕立に 困って下戸も 十二文」

出かけた途中で、にわかに夕立が降りだしました。雨宿りができそうな場所も見当たらないので、目の前にあった居酒屋へ。しかし、「雨宿りを」と言う間もなく「いらっしゃい!」と大きな声を掛けられてしまいます。やむを得ず、飲めもしない1合12文の高い酒(安い酒は4文程度)を注文させられ、雨が止むのを待つ羽目になってしまいました。

「夫婦そろって 神酒(みき)を酢にする」

一般的な家庭では、正月に神棚へ上げた酒は適当な時期に下げてきて、旦那か御上さんが飲むもの。しかし、どうやらこの家は夫婦そろって下戸のよう。酒を置きっぱなしにするうちに、腐って酢になってしまったのですね。

「上戸」「下戸」の語源

「上戸」「下戸」の語源は、中国・秦の時代にまで遡ります。

万里の長城で、「上戸」と呼ばれる寒さの厳しい山上の門を警護する兵士には酒を与え、「下戸」と呼ばれる往来の激しい門を警護する兵士には甘いものを与えたことから、酒に強い人を「上戸」、酒が飲めない人を「下戸」というようになったそう。

日本では律令時代に、家の家族構成や経済性を表すために「上戸」「下戸」という言葉が使われていました。しかし、これは酒が飲める・飲めないとは関係ありません。

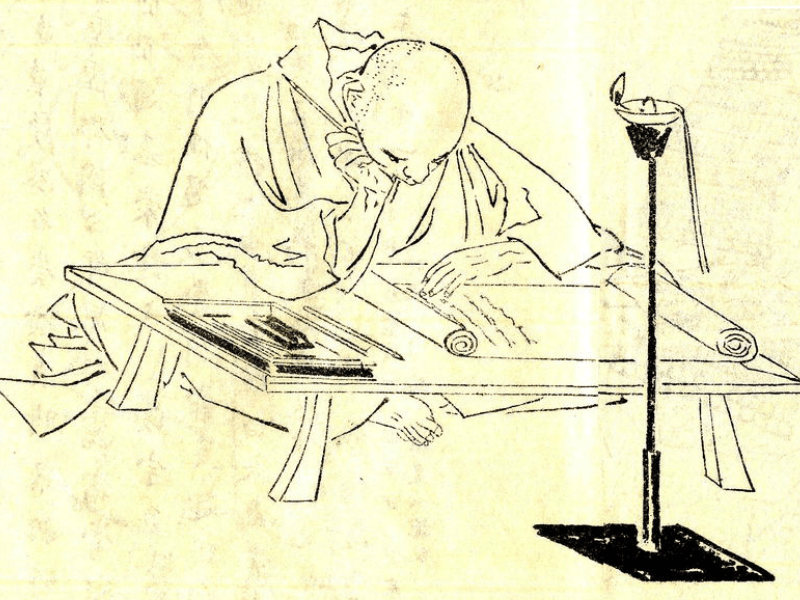

現代と同じような意味ではじめて使われたのは、鎌倉時代末期に書かれたとされる、兼好法師の徒然草の一節。法師は相当な酒好きだったようで、徒然草には酒や酒飲みに関係した文が多く見られるのです。

その最たるものが『世には、心得ぬことの多きなり(この世には、よくわからないことが多い)』で始まる第百七十五段。

前半は、飲めない人にまで無理に酒を飲ませる風習、酔っ払って酔態を見せる酒飲み、女性の酔っぱらいや大声で騒ぎまくる様子などを、これでもかとこき下ろし、最終的にこのような酔っ払いは『地獄に堕つべし(きっと地獄に堕ちるだろう)』と突き放しています。

ところが、その舌の根も乾かないうちに『かくうとましと思ふものなれど(このように酒はうとましいものではあるけれど)』と突然トーンを落とし、『おのづから、捨て難き折もあるべし(時には、捨てがたいと思うときもある)』と、酒を飲むための言い訳がましい話に。

そこからは酒飲みを礼讃する話題が続き、挙句の果てに、酒を飲んでの醜態さえも『をかしく、つきづきし(上戸らしくて良い)」』と締めくくるのです。

兼好法師の本音は、その第一段に書かれた締め言葉『下戸ならぬこそ、男はよけれ(酒も飲めるというのが理想だ)』に違いないでしょう。

無理に飲ませる酒

「盃に 追ひ廻される 大男」

いかにも酒が飲めそうな大男ではあるが、下戸の悲しさ、酒は一滴も飲めません。ところが、多くの人が集まる宴会の席に座っていると、飲めそうに見えるだけに次から次と酒を注ぎにきてくれるのです。「酒は飲めません」とも言えず、飲んだ後の苦みを思うと、逃げ回るしかありません。

「まだ正気だと剣菱をやたらしひ」

「剣菱」は江戸ではもっとも有名な銘柄のひとつで、値段もそれなりに高かったと思われます。長い時間飲み続けているので、もう充分飲みましたと断わっているのに、まだまだ酔っていませんよとやたらに勧められると、何か下心でもあるのではと疑わずにはいられません。

今では酒が普通に飲める人とほとんど飲めない人が混在することは、その遺伝的な体質の違いによることものであると医学的にも証明されてきました。ところが、江戸時代における酒が飲める・飲めないの違いは、本人の気持ちの持ち方だとされ、飲めないという人に無理に酒を飲ませるのは、それほど理不尽なこととはされていなかったようですね。

(文/梁井宏)