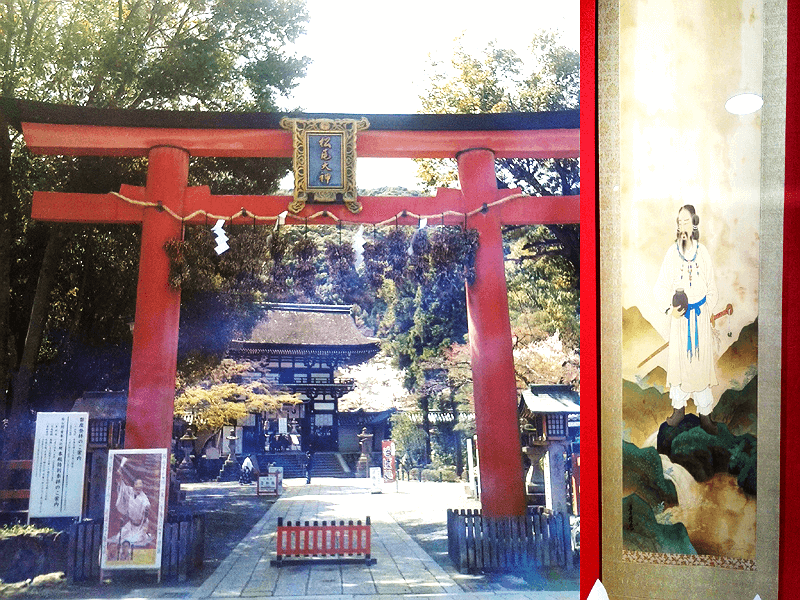

酒造関係者には縁の深い京都の松尾大社。私も、毎年お参りを欠かさずに行っています。

秋と春の蔵入りの前後はもちろんですが、自宅から比較的近いということもあって、いつもの通り道を少し遠回りして、気がつけば松尾大社の本殿で手を合わせているということも。ここにくれば何となく気が安らぎ、何となく惹きつけられる場所です。

酒造りに関わる人々が訪れる「松尾大社」

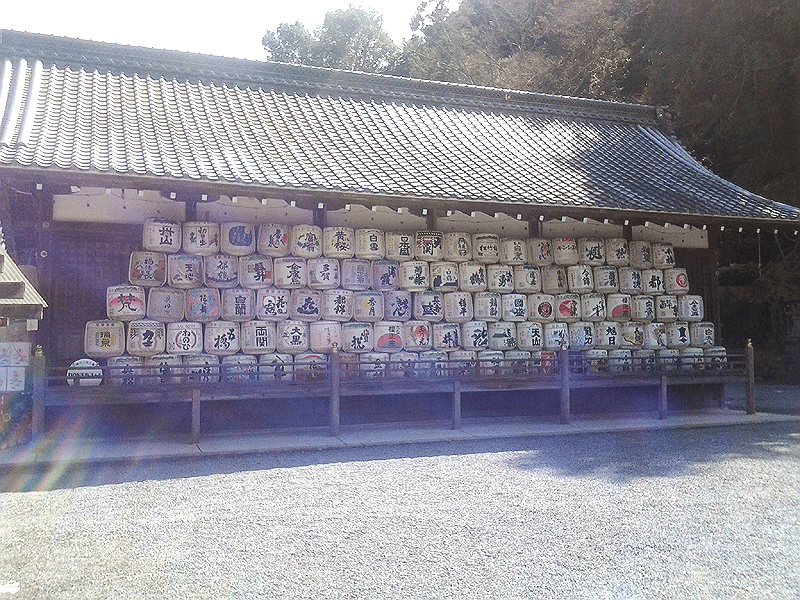

境内の一角には、灘や伏をはじめ全国の酒蔵の菰樽(こもたる)がずらりと並んでいます。どの地方のお酒も手軽に買えるようになった今なら、松尾大社に並んでいるお酒を端から順に飲んでいく、なんて楽しみ方もできるかもしれません。

境内の奥に進むと「亀の井」という湧き水があります。この水を使えば酒が腐らないといわれ、昔の蔵人たちは酒蔵に持ち帰り、仕込み水に混ぜて新酒を仕込んだそうです。

今ではそのようなことは少なくなったようですが、湧き水を晩酌の際に和らぎ水で飲めば、酔いのまわりが"亀"のように遅くなり、悪酔いしなくなるかもしれませんね。

今年の蔵入り直前の時期に松尾大社を参拝した日は、ちょうど「神嘗祭(にいなめさい)」が行われていました。

松尾大社では、秋に醸造祈願のための「上卯祭」が、春に醸造の成功を感謝する「中酉祭」が行われます。これらの祭事には、灘の酒造会社各社から会社役員や杜氏などが一同に介し、参拝するのが慣習となっています。丹波地方は松尾大社を奉った秦氏と縁深い土地柄であり、昔から多くの蔵人たちがが訪れたに違いありません。

「太秦」の由来と秦氏(はたうじ)との関係

松尾大社の祭神「大山昨神(おおやまぐいのかみ)」は、山の地主神であり、農耕の神。平安京遷都以前からこの地を開拓していた秦氏によって、大宝元年(701年)に松尾大社の社殿が設けらました。

「日本書紀」に最初に登場する秦氏が秦酒公(はたのさけのきみ) という人物です。本書には秦造の祖といわれる須須許理(すすこり)が大陸から日本に渡った際に醸造技術を伝え、造ったお酒を天皇に献上し、その味を誉められ歌を賜ったとの記述があります。

秦氏は山背国葛野郡,現在の京都市右京区一帯に勢力基盤を築き、平安京遷都の主導的役割を果たしたといわれています。嵐山を流れる大堰川は大変氾濫の多かった河川ですが、秦氏が大陸から持ち込んだ治水などの土木技術を駆使して肥沃な土壌を開拓し、農耕を基盤として発展を遂げていきました。

「太秦映画村」で有名な太秦(うずまさ)の地名も秦氏にゆかりがあります。機織の技術に優れていた秦氏が高く積み上げた織物を朝廷に献上し、褒美に賜った性が「禹豆麻佐(うつまさ)」だったことが地名の由来です。

太秦には、広隆寺のすぐそばに大酒神社という神社もありますが、昔は「大避神社」と呼ばれていたようです。河川の土木工事によって大地を"裂く"、あるいは川の氾濫による災いを"避ける"というもともとの意味から変化して、大酒神社と呼ばれるようになりました。この呼び名の移り変わりからも、秦氏と酒の関わりをうかがい知ることができます。

伏見稲荷と秦氏

秦氏が領した土地に、太秦のほかにに伏見の深草があります。伏見といって思い浮かぶのが伏見稲荷大社ですが、こちらも当然のことながら秦氏とも大いに関係しているようです。

平安京遷都以前の山城国の歴史や文化、地理的状況が記録された地誌「山城国風土記」には、秦氏と稲荷社の縁起が記されています。

『山城国風土記』

---

原文/

伊奈利と稱ふは、秦中家忌寸(はたのなかつへのいみき)等が遠つ祖、伊侶具の秦公、稻粱(いね)を積みて富み裕(さきは)ひき。乃ち、餅を用ちて的と為ししかば、白き鳥と化成りて飛び翔りて山の峯に居り、伊禰奈利(いねなり)生ひき。遂に社の名と為しき。其の苗裔(すゑ)に至り、先の過ちを悔いて、社の木を抜(ねこ)じて、家に殖ゑて祷(の)み祭りき。今、其の木を殖ゑて蘇きば福(さきはひ)を得、其の木を殖ゑて枯れば福あらず。

---

現代訳/

伊奈利(稲荷)の由来について。秦中家忌寸などの遠い祖先の秦氏族・伊侶具は、稲作を行い裕福であった。餅を使って的として矢を射ったところ、餅が白鳥に代わって飛び立ち、この山に降りて稲が成った。そこでこれを社名としたが後になって子孫はその過ちを悔いて、社の木を抜き家に植えて祭った。木を植えて根付けば福が来るが、根付かなければ福が来ないといわれる。

日本で最もなじみが深い神社は、お稲荷さん。稲荷神社の総数は全国で32,000社にものぼります。この数からも渡来人である秦氏が、いかにして各地に広がり、さまざまな恩恵をもたらしたかをうかがい知ることができるのではないでしょうか。秦氏の開拓した農地から採れた作物が我々の先祖の命を繋ぎ、その天の恵みに対し酒を奉じて来たのです。

フランス人がワインを、ドイツ人がビールをその歴史やルーツも含めて味わうように、日本人も、日本酒の歴史やルーツまで味わえるようになれば、その楽しさは一段と深くなるのではないでしょうか。

(文/湊 洋志)