今宵もまた、文学作品から酒肴のお膳立て。池波正太郎の書生が著したエッセイ集『池波正太郎指南 食道楽の作法』(佐藤隆介著 / 新潮文庫)から、池波正太郎自身もこよなく愛したとされる「蛤鍋」に挑戦し、晩酌を楽しみたいと思います。

春、旬の貝を味わう

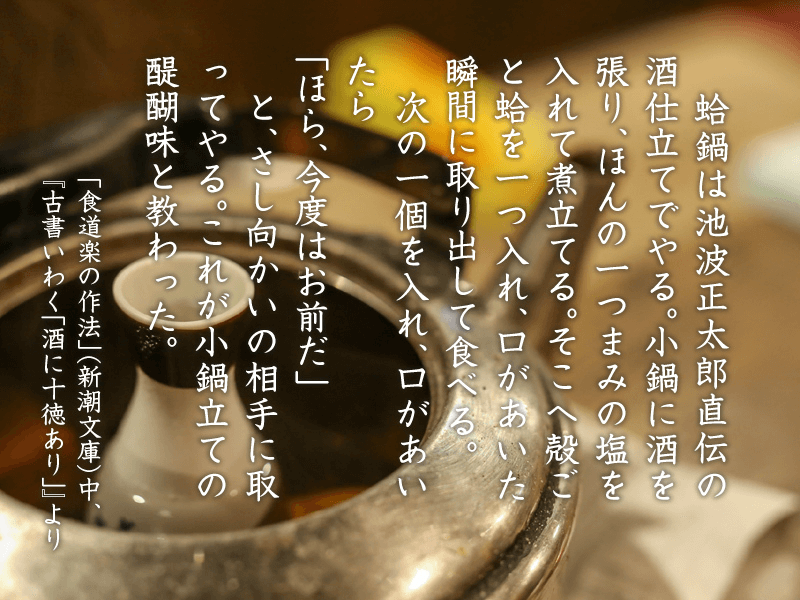

本格的な春を間近にして「やっと肩の力が抜ける思い・・・」のする著者が、昼酒をやりながら晩飯は何にしようかと思案。3月は1年でもっとも貝類が豊富な時季であるとして、青柳の酢味噌和えと蛤鍋に決定したようです。

さらに著者はこう綴っています。

亡き師の言によると小鍋立てとは本来、わけありの男女が四畳半でしっぽり楽しむ粋なもので、ごてごてと色々な材料を入れない。せいぜい二種。蛤鍋なら蛤と三つ葉のみ。

小さな土鍋の湯気にお互い鼻を突っ込んで「これはお前」「これはオレ」と蛤を一つずつ煮ながら食べるのだから、早い話が男と女のおままごとである。「わけありの男と女」のさし向かいの色っぽさは、拙亭ではもはや望むべくもないが、古女房と遊ぶのもまァ悪くない(と、いまや達観している)。

蛤鍋に入れる酒は、その日、自分が飲む酒を入れる。蛤にもいい酒をたっぷりと飲ませないと本当にいい味にならない・・・・

(同書より)

池波正太郎が提唱した小鍋立て論は、たしかに弟子に受け継がれている様子。「わけあり男女」云々のコンセプトは粋を超えて痛快そのものですね。

それにしても、いつも感心するのは、旬の素材を味わうための究極ともいえるシンプルなスタイル。これ以上でも、これ以下でもない、蛤の本当の味が楽しめそうです。

蛤の芳醇な磯の風味には「大七 純米生酛」を

「大七 純米生酛 熟成生原酒」(大七酒造 / 福島)

「大七 純米生酛 熟成生原酒」(大七酒造 / 福島)

記事の材料を蛤鍋と決めた瞬間に、酒はこれにしようと決めていました。蛤の濃厚な磯の風味にはきっとこれが合う。逆を言えば、これを試したくて肴を蛤にしたのかもしれません。

以前紹介した「蛸とホタテのアヒージョ」に合う酒を選ぶ際、候補に浮上したのが2種の「大七」。さらりと淡麗な「雪しぼり 本醸造にごり酒」と、対照的な「純米 生酛熟成生原酒」でした。

アヒージョには端麗なものが合うだろう、とその時は前者を選んだのですが、以来熟成タイプにも後ろ髪を引かれつづけてきました。

生憎、わけありの相手はいませんが、酒が沸いたところへ蛤を投入。

あとは何もせず、黙って貝が開くのを待ちます。

この何とも言えない妙な緊張感。蛤を見守るという行為だけで酒が呑める不思議な時間。こういうのをオツというのでしょうか。

注いだ大七から凛と漂う吟醸香。口中でじわっと広がり、そして染み入るような酸味と、それに続く深い旨み。総じて、口当たりは強めです。

しばし蛤が開くまでの間、大七ならでは生酛の複雑味、そして余韻と語らいます。

酒の長い余韻が、少しずつ消えかかる頃、おもむろに貝が開きました。

時々、焼き蛤を食べることはありますが、こうして食べるのは初めてです。

開いたところをすぐに食べるので、食感は焼いたものと違いはありません。

しかし佐藤氏の言う通り、貝に「酒をたっぷり飲ませた」おかげか、潮の風味がふくよかになり、いっそう滋味が増しているような気がします。

そして、そこに酒。

熟成感ある酸味の仕事でしょうか。口の中に残る蛤の余韻(濃厚な磯の風味)をやんわりと溶かし、流してくれます。

当たりの軽い酒だったら、こうはいかないでしょう。舌に残るのは大七と蛤、両者の旨み。至福の余韻です。

また、蛤が寄り添うことで、大七の口当たりは次第に緩やかに。旨みが少しずつ増幅して感じられます。

さすがの熟成生原酒。味わいの変化もたいした技量がありますね。

と、感想を整理しているうちに、次の蛤が開きます。

酒が馴染んだ口で食べるそれは、さっきとは違った甘みを感じます。

酒が貝の塩気(潮気)を緩和してくれているのでしょうか。とかく両者の相性の良さには感服です。

余談ですが、鍋に残った汁……もともとは酒ですが、これに蛤のエキスがたっぷりと染み出し驚愕の旨さに。

雑炊を拵え、もちろん完食。最後の最後まで、大七は美味しく付き合ってくれました。

(文/KOTA)

<関連商品>