今宵もまた、文学作品から酒肴のお膳立て。今回は掌編小説集『ごくらくちんみ』(杉浦日向子著/新潮文庫)の一遍「あんきも」に触発され、あんこうの奥深き味わいと向き合うこととなりました。

「あんきも」はなぜ旨い

冬はあんこうが美味しい季節。寒くなると水温が下がりあんこうの身が締まること、春の産卵に向け肝臓(あんきも)が大きくなることが旬の理由で、鍋にすると美味しいからというだけではないようです。筆者もあんきもが好物。同作を読んで居ても立ってもいられない気分になり、先日、料理屋であんこう鍋と対面したばかりです。

作中では、主人公ユキのもとに訳ありげなお客が登場。ユキはコップに注いだひやおろしとあんきもを出し、こだわりの食べ方を講釈します。要約すると、まず、あんきもを歯を当てずに舌で転がして、角が取れ円くなったら上あごの天井に押し付ける。すりすり舐めて溶かしたら仕上げに酒で洗うべし、という食べ方のようです。

「フツーに食べても旨い」と言う客人に対し、ユキは「普通に愛したって愉しいけど、ていねいに愛したらもっと愉しいでしょ。食べ物だって、そおよ」と切り返します。

昔気質の人間なら食べ物ひとつに理屈をこねるなと言いそうですが、私はこの世界観、大好きです。あんきもの旨さはもとより、酒と肴を楽しむ極意のようなものがここにあると思いませんか。

たかがあんきも、されどあんきも。作者の洞察力には、ただただ恐れ入ります。

小鍋立てであんきもを食す

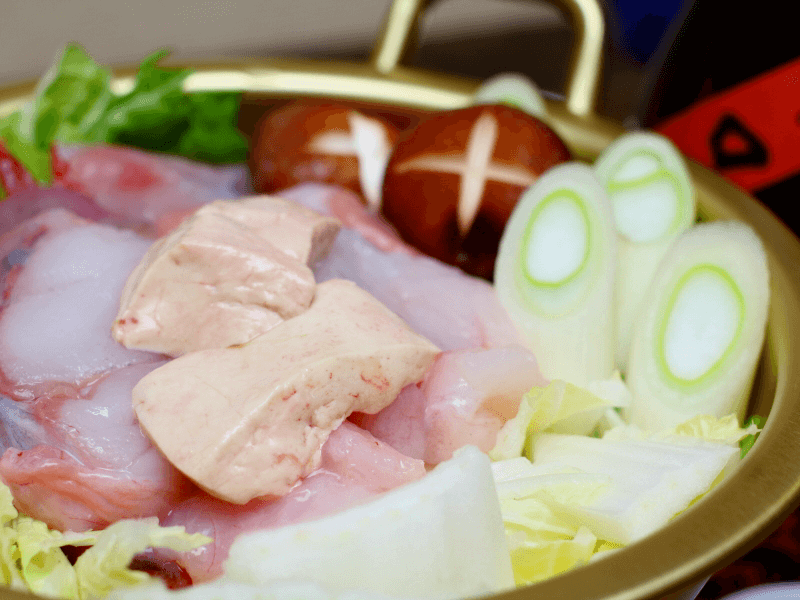

劇中のあんきもは、居酒屋でもよく見かける、肝を筒状に形成し蒸したもの。それを輪切り、あるいは角切りにしたものと思われますが、前述の通り、今はあんこうの旬。生のあんこうを楽しまない手はありません。

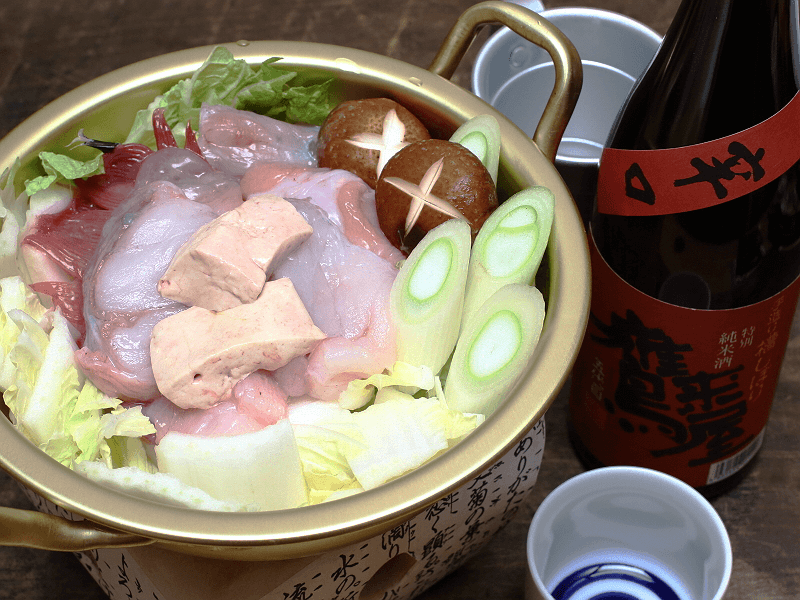

肝の具合が良く、新鮮な材料が手に入ったので小鍋立てにしてみました。

作者の指示にしたがい、上あごの天井を使ってじっくりと味わいます。

あんきもはしばしば海のフォアグラと例えられ、その味わいは深さはコクにあると言われます。生のあんきもにさっと熱を通したものは、コクがあるというより柔らかに広がるという感じ。いわゆる「肝」独特の生臭みはほどんどなく、おだやかな、それでいてしっかりとした濃厚な旨みをたたえています。

あんきもの味を引き立てる「鷹来屋 辛口特別純米」

「鷹来屋 辛口特別純米」(大分県/浜嶋酒造)

異なる温度帯であんきもとの相性を試してみようと、冷やから燗まで楽しめるタイプをチョイス。

まずは冷やで。香りはやや控えめ。その分、きりっと酸をまとった、しっかりした口当たりが心地よいです。例の、上あごの天井に残るあんきもをさっと洗い流してくれます。口の中はさっぱりするのに、あんきもの甘い余韻がかえって引き立つ気がします。化学反応か、それとも精神的な作用か。ともかく、快感です。

次に、ぬる燗。やや膨らんだ上立ち香とともに、艶のあるまろやかさを感じます。キレも増したようです。冷やの時よりも酸味を感じ、あんきもにはわずかながら反発か。また、洗い流し効果がアップしたかのように、あんきもの余韻を連れ去ります。と言っても美味しさを奪うようなものでは決してありません。

冬の小鍋立てにはお銚子が似合いそうですが、酒と肴、互いの長所に寄り添うという点では冷やのほうがいいかな、と感じた次第。

それにしても、どちらも旨いです。

本当に新鮮なあんきもは、即断で「旨い!」とわかるものではなく、その価値は、じわじわじわじわと、旨味を成すあらゆる情報が舌から喉を通り、脳裏へと達するまでの時間差にあるのだと思います。脳を経由しあんきもの余韻が残るところに酒をひと口。そうして両者が言わせる「旨い……」。それは呻き声に近いひと言です。

(文/KOTA)