近年、純米酒の人気が高まっています。しかし、"アル添酒"と呼ばれる醸造アルコールを使用した日本酒が、純米酒に比べて劣っているということでは決してありません。大吟醸酒はもちろん、普通酒や本醸造酒のなかでも高品質な商品が多く流通しています。

今回、日本酒の醸造アルコールについて、新しい動きがスタートしました。その概要を紹介します。

2018年7月、日本酒造組合中央会にて、日本生粋地酒生産者協議会が記者会見を開きました。

本協議会が認定する、純国産米から造られた醸造アルコールを使用した日本酒「生粋地酒プレミアムマイスター大吟醸」が発表されたのです。

日本生粋地酒生産者協議会は、地酒ビジネスに関するインフラの整備と新たな日本酒市場の創造を実現するため、2007年4月に発足した任意団体。複数の酒蔵が協働し、日本酒の新しいカテゴリーや商品を開発してきました。

現在は日新酒類(徳島県)、豊島屋(長野県)、皇国晴酒造(富山県)、男山本店(宮城県)、川鶴酒造(香川県)、北川本家(京都府)の6蔵が中心となって活動しています。

従来と異なる、"個性のある醸造アルコール"

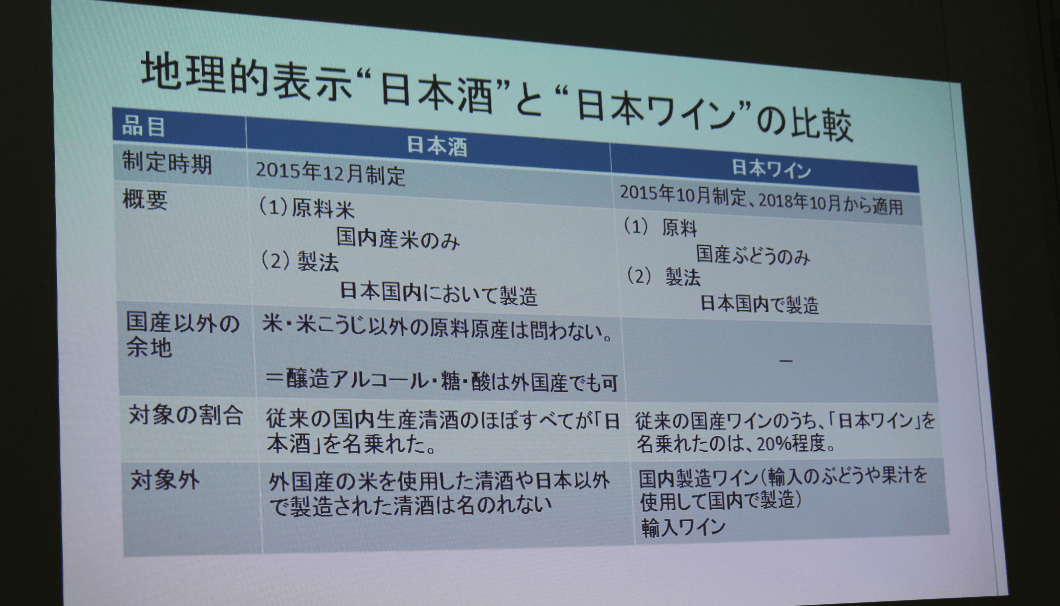

新しい取り組みの出発点になったのは、地理的表示(GI)。これは、ある商品の品質が生産地の特性や伝統と結びついているときに、その名称を「地理的表示」という知的財産として保護する制度です。

実は「日本酒」という言葉も地理的表示のひとつ。「日本酒」を名乗るための条件は、国内産の米・米麹を使用し、日本で生産された清酒であること。規定量内での使用が認められている醸造アルコールの原料や産地は「日本酒」と呼べるかどうかに関係がないのです。

現在、日本酒造りに使用されている醸造アルコールは、廃糖蜜などの米以外を原料にしたものがほとんど。それも、安価な海外産が大半を占めているのです。一方、ワインにおける"アル添酒"であるシェリー酒やポートワイン、マデイラワインについては、ブドウから造られたアルコールの使用のみが認められています。

そこで日本生粋地酒生産者協議会は、従来の無味無臭な醸造アルコールに代わる、特徴的な香味をもった「純国産米アルコール」を開発し、それを使用した日本酒に「生粋地酒プレミアムマイスター大吟醸」の認証を与えることによって、日本酒の新しい価値を提案しようと考えました。

「純国産米アルコール」は、原料米に3等級以上の徳島県産山田錦を使用しています。精米歩合は、純米大吟醸酒と同等の50%。製造の工程も純米大吟醸酒と同じように、製麹、酒母造り、添・仲・留の三段仕込みを行い、低温で醪を管理します。この醪をそのまま搾ると日本酒になりますが、単式蒸留・連続式蒸留を行うことで、100%純国産米アルコールが生成されるのです。

本協議会に設置された認証機関による厳格な審査を通過した日本酒のみ、「生粋地酒プレミアムマイスター大吟醸」として売り出すことができます。また、この認証は米トレーサビリティ法に基づいており、生産履歴の情報開示が可能な100%純国産の原料のみを使用して造られた大吟醸酒に与えられるものです。

新しい価値を提案する、新しい商品

今回認証されたのは、"酒米の王様"とも呼ばれる山田錦から造った醸造アルコールを原料とする商品です。

皇國晴酒造の「皇國晴 大吟醸原酒」は、純国産のミズナラ樽で180日間以上の熟成を経て出荷された一品。 純国産米アルコールに由来するやわらかな味わいと、ミズナラ樽での熟成による独特の風味が特徴です。国産の米、国産の醸造アルコール、国産の樽という100%の国産であることも、商品としての大きな魅力になりそうですね。

続いては、男山本店の「陸前男山 大吟醸原酒 -10℃フリージングボトルド製法」。4ヶ月間の低温熟成で得られた最高の品質をマイナス10℃の貯蔵庫で半年以上キープした後に出荷されるのだそう。純国産米アルコールがもつ華やかな香りと原酒の旨味が両立しています。

豊島屋の「神渡 Daiginjyo Extreme」(銘柄名は未定)は、しぼりたてのお酒を極力空気に触れさせない状態で火入れをしているそうで、きれいなガス感が印象的でした。この「神渡」は第2弾の認証として、今年秋の発売を予定しているとのこと。

醸造アルコールが秘めた可能性

生産者の顔が見える食材や、ていねいに生産された原材料を使用した商品が好まれる近年。日本酒の世界でも、地元の米や水によりいっそうのこだわりをみせる酒蔵が増えてきました。国内外を問わず、国産という言葉が今後のキーワードになっていくかもしれません。

そんな状況のなかで、日本生粋地酒生産者協議会が取り組み始めた"アル添酒"のアップデート。醸造アルコールにさらなる個性が生まれることによって、日本酒の多様性が大きく広がっていくことを期待しましょう。

※ 本文中に誤解を招きかねない表現が一部あったため、修正いたしました(2018/8/20)

(取材・文/SAKETIMES編集部)