京都・伏見の一大酒造メーカー「月桂冠」の商品づくりに欠かせないのが、自社内に設けられた月桂冠総合研究所です。明治42年に創設された、日本酒メーカーとして初の研究所は、酒造り全般にわたる研究と共に、酒造技術の革新や新商品の開発に挑戦し続けています。

総合研究所には大きく2つの研究グループが存在します。ひとつは、酒造りに関わることをテーマとしている「醸造酒類研究グループ」。もうひとつは、日本酒造りをする過程で得られた知見を、酒以外の領域に応用する「新規分野研究グループ」です。

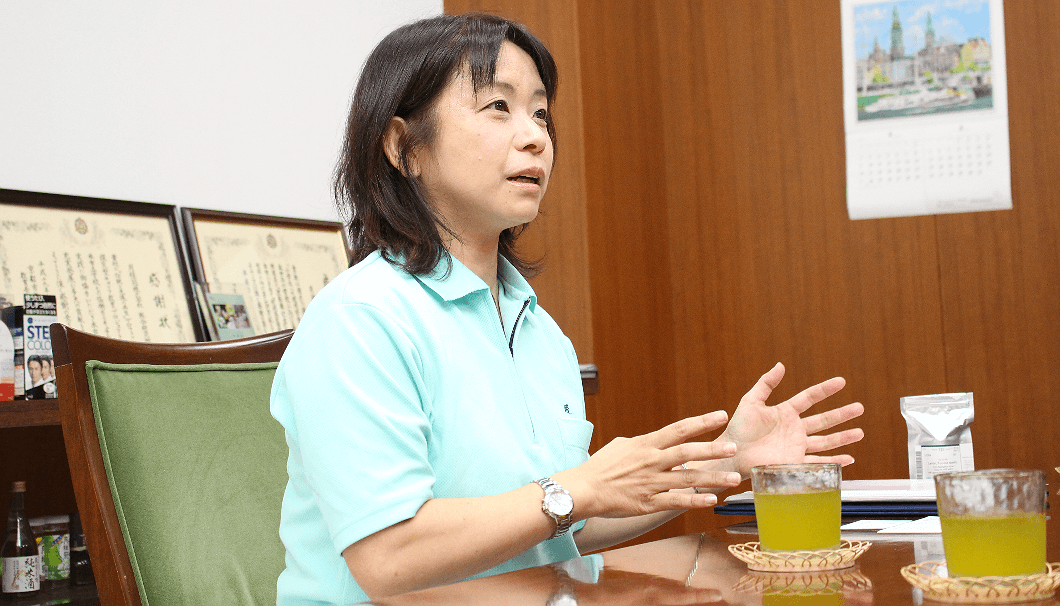

総合研究所の主任研究員である堤浩子さんは、この「新規分野研究グループ」のリーダーです。月桂冠ではこれまでに、酒粕に黒い斑点が生じる「黒粕現象」の解析結果を応用した「染毛料」を化学メーカーと共同開発するなど、成果を挙げてきました。

発酵や醸造を土台とする日本酒造りを科学的にアプローチし、可能性を広げる研究に励む堤さん。今回は、堤さんが魅せられ続けている日本酒造りの要「酵母」の世界をのぞきながら、月桂冠の研究体制を探っていきます。

"日本酒の香りは酵母がつくる"と知り、特別なお酒になった

月桂冠総合研究所 主任研究員 堤浩子さん

大学生の頃、堤さんは工学部の研究室で酵母の研究に取り組んでいました。卒業後、月桂冠の門を叩いたのは「微生物研究の経験を生かせる職に就きたい」と思ったから。就職先には他の業種の選択肢もありましたが、後押しになったのは月桂冠の酒でした。

「大吟醸などの"いいお酒"を飲む機会がしばしばあったのですが、月桂冠の『超特撰 鳳麟 純米大吟醸』が香り高く、本当に美味しかったんです。さらに、"その香りは酵母がつくっている"ということを知り、自分の中で日本酒が特別なお酒になりました。『鳳麟』の衝撃が記憶に残っていて、月桂冠で働くイメージが浮かんできました」

1杯の酒から興味が広がり、進路を決めた堤さん。就職後は酵母の解析や培養などに携わり、広島にある酒類総合研究所に出向して2年間を過ごす中では「酒とは何か」という根源のテーマに触れ、知見がさらに広がったといいます。

その後は麹菌の研究グループに加わり、現在の「新規分野研究グループ」に活動領域を広げていくことになります。

清酒酵母に求められるのは、1つの能力の高さだけではない

堤さんは月桂冠に入社して、これまで研究してきた実験用酵母と比べて「酒造りに使われる清酒酵母は全く違う生き物」と感じたそう。そして、何世代にもおよぶ杜氏たちが、酒造りに適している酵母を選抜し、時代に応じて流行りの酵母を使いこなしてきたことにも驚きを覚えました。研究的アプローチをしてきた堤さんにとっての良い刺激になったようです。

「前向きに清酒酵母を改良したい気持ちと、先人が残した財産としての清酒酵母を突き詰めたい気持ちの両方がありますね。発酵においては微生物が主役で、私たちはサポート。微生物は言葉で語らないけれど、機嫌良く能力を発揮してもらわないといけません」

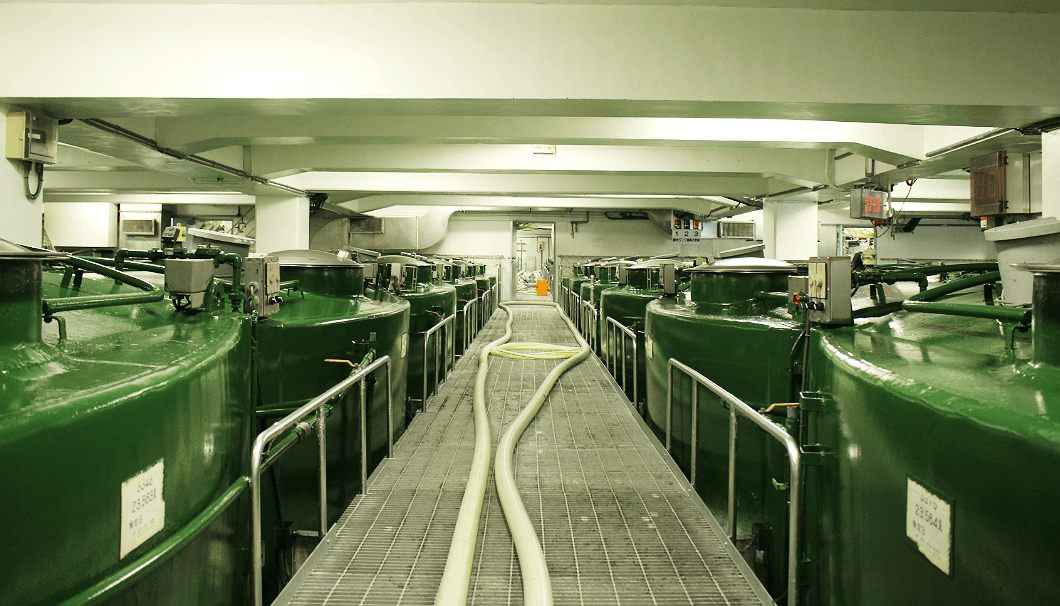

月桂冠の仕込みタンク。酵母の力で、発酵が進んでいく。

なにより日本は微生物に恵まれた国であり、微生物を利用した食品が身近なものとなっています。DNAに刷り込まれたともいえる「微生物への親和性」は、堤さんが研究を深めていく原動力として十分でした。しかし、チャレンジ精神が旺盛な研究者としての性により、思った結果がなかなか出なかった、という苦い過去も持ち合わせています。

「研究者としては『目的の香りが少しでも高い方が良いだろう』と考えてしまうのですが、現場ではそうとは限りません。考えていた8割くらいの能力を持つ清酒酵母の方が、扱いやすかったり、バランスの良い発酵力を発揮して思ってもみなかった酒質ができたりします。今は現場から離れていますが、当時はもろみを毎日見に行って醸造の現場の視点を勉強しました。開発した清酒酵母を製造担当に引き継いだら終わりではなく、『自分が提供したものに対して責任を持つ』というのが鉄則だと思っています」

わからないからこそ、おもしろい

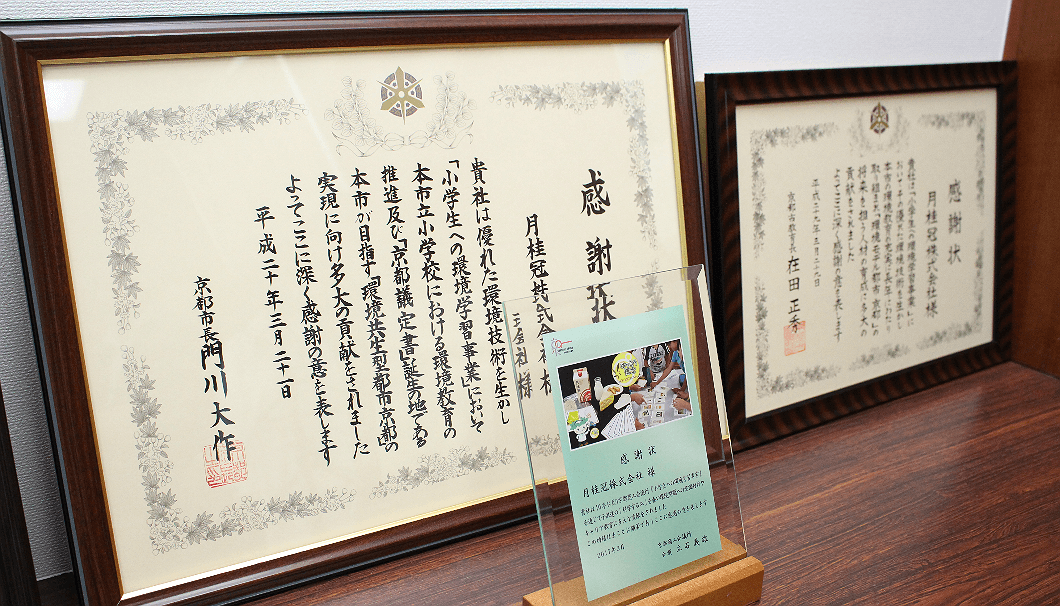

堤さんは、10年来の研究を重ねたテーマ「清酒副産物の機能性ペプチドに関する研究」で、平成30年度の農芸化学女性企業研究者賞を受賞しました。清酒の酒粕からペプチドをつくる研究を月桂冠では長年にわたって続けており、「それまでの研究が前提にあり、その代表者として頂いたものだと思っています」と堤さん。

この研究では、酒粕からペプチドをつくり、さらに機能を付与することを目標に進められてきました。この研究結果からは、伝統的につくられている発酵食品を「機能性食品」として説明するための要素を解明できるかもしれないといいます。

「甘酒を飲んでいたら元気になる、と聞きますが、科学的に体にいい理由をひとつずつ明らかにしていける。食品としての価値も上がりますし、もっと多くの方に飲んでいただけるようになると思います」と堤さんは話します。

その考えは、月桂冠総合研究所の設立ヒストリーともつながるようです。月桂冠11代目当主の大倉恒吉氏が、明治42年に研究所を設けた際に、酒を腐らせる原因となる乳酸菌を加熱殺菌する条件を科学的に確立。これにより「防腐剤なしの壜詰酒」の商品化に成功しました。醸造過程における不透明な部分を科学によって明らかにし、理由を解明することで、より多くの人々に自信をもって商品を届けられるようになったのです。

出前授業として、地元の小学校で科学授業を担当している堤さん。京都市から、10年間継続への感謝状が送られた。

日本酒の長い歴史からすれば、開拓されていない技術はまだ多くあります。堤さんは「官能評価がその最たるもの」と考えています。

「機械の感度は人間に近づいてはいますが、人間の感度はもっと素晴らしい。人間が感じる濃度や美味しさは、まだまだ機械で測れません。機械や情報処理が進化すれば、分析時間を短くすることはできると思います。しかし、嗅覚や味覚といった“人間の官能”こそが、現状では最高の分析機器だと私は思っています。日本酒の香りに含まれるカプロン酸エチルや、酢酸イソアミル以外の微量な成分がどのように生成するのか、私たちはまだ細部までつかみきれていない。そういうところもおもしろいですよね」

いかにして酒を「美味しい」と思うのか。酸味や旨味などが合わさって感じる味わいに対して明確な答えがないからこそ、日本酒には味のバリエーションがあると堤さんは話します。コントロールできる部分もあるが、未開拓な部分もある。その余白こそが、堤さんを研究に向かわせるのです。

懐の深さが、新しい商品につながっていく

前述した「染毛料」のように、自社の研究が日本酒の垣根を越えて発展する可能性を秘めている。これも堤さんにとって、大きな魅力のようでした。

「酵母だけを研究し続けてきたら、広い視野が持てなかったと思うんです。麹菌や機能性研究に興味を持って取り組むことで、発酵の魅力や本質が見えてくる。これは主たる研究の回り道にはならず、一歩引いたことで見えてくるものもあります。多角的に見ることは私のポリシーでもあります」

商品化にすぐに結び付く短期的な研究だけでなく、将来の可能性を見据えた、長期的な研究も行う環境。さらには、日本酒の枠組みを超えた新規分野への開拓も進めている月桂冠の懐の深さが、研究者のモチベーションにつながり、まだ見ぬ新商品の土台となっています。

(取材・文/長谷川賢人)

sponsored by 月桂冠株式会社