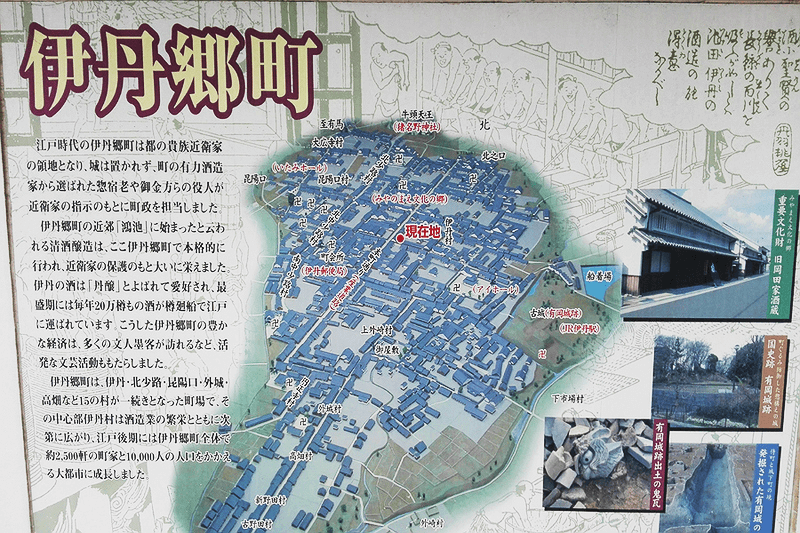

大阪府池田市から猪名川(いながわ)を南に5kmほど下ったところにある、伊丹。多くの酒蔵があった伊丹郷町は、戦国武将・荒木村重の居城があった土地でもありました。

伊丹は荒木氏没落後に豊富秀吉の直轄領になるなどの変遷を経て、1669年(寛文9年)には近衛家の領地となり、その庇護のもとに酒造業が繁栄します。江戸時代の豪商・鴻池家を生み出した現在の伊丹市鴻池は「清酒発祥の地」として有名です。

現在の伊丹市鴻池は川の流域から少し離れた住宅街ですが、その中にひっそりと「清酒発祥の地」の石碑が建てられています。

戦国武将・山中鹿之助の長男だった鴻池直文は、一家が没落ののち武士を辞め伊丹で酒造業を始めます。馬による輸送手段を用いて造った酒を江戸へと送り出し、これが「下り酒」の元祖とされています。伊丹の清酒発祥の意味は、単に「澄み酒」「諸白(もろはく)の発見」だけでなく、より近代的な清酒業の発祥とみるべきでしょう。

清酒発祥の地として並び立つ「伊丹」と「奈良」

その「清酒発祥の地」として、伊丹は奈良とライバル関係にあります。諸白の酒として南都諸白と伊丹諸白があり「どちらが元祖の清酒発祥なのか?」「何をもって清酒と定義付けるのか?」といろいろと議論が尽きない問題です。時代的には奈良の酒造りの技術が下ってきて、伊丹に広がったことは間違いありません。

それぞれの諸白(麹米・掛米とも白米で仕込んだお酒)の相違点を簡単に整理すると以下のようになります。

- 「南都諸白」=正暦寺など寺院で造られる。僧坊酒として僧侶などが酒造りに従事し、菩提酛という酒母で仕込まれるもの。

- 「伊丹諸白」=鴻池家など酒造業を営む商人によって造られる。摂津北部地域の酒造りの技術者や丹波杜氏ら酒造りの職人集団が従事し、生酛造りが特徴。

ざっくりと分類すれば、奈良の酒は「お坊さんの酒」、伊丹の酒は「商人の酒」といえるでしょう。つまり、それまでお寺や神社の行事など特別な機会で飲まれたお酒が、いよいよ庶民の日常に広がってきたという、時代の変遷を見出すことができます。

清酒の製造技術の進歩、量産化を促進した担い手は、伊丹の商人です。近衛家の領地となり、御所や将軍家公認の伊丹酒というブランドイメージで江戸庶民の支持を獲得し、猪名川流域の運搬力・輸送技術をもって下り酒の販売ルートを確立。そして、丹波杜氏という酒造りの専門技術集団の労働力を駆使しながら、日本全国に清酒を行き渡らせたのが伊丹酒です。

馬によって運ばれた酒樽を船に積み替え江戸に運んでいたという駄六川。名前の由来は、6駄分、つまり馬6頭に4斗樽12丁を高瀬舟に載せていたことによると言われています。

江戸時代初めのころ、酒造業における主導的地位を占めていたのは、奈良の寺院などで造られる南都諸白でした。1695年(元禄8年)に書かれた『本朝食鑑』をみると「近代酒の絶美なるを呼んで、諸白という。諸は庶なり、白は白米・白麹をもってこれを改めるに故に名づく」とあります。なかでも南都の諸白が銘酒中の第一で、伊丹、鴻池、池田、富田の摂津酒がこれに次ぐ位置であると記されています。

しかし、この元禄年間であっという間にその地位は逆転します。なかでも伊丹と池田が近代の酒造業を飛躍させ、江戸積みの酒、すなわち「下り酒」の銘産地として大いに栄えました。

清酒を世に広めた伊丹酒の3つの技術革新

江戸の町民の好みである辛口のお酒であったことや近衛家の庇護によるブランドの向上といったことが、伊丹の酒が流行った要因として挙げられます。しかし、それ以上に注目したいのは「近代的な産業として酒造技術が向上したこと」「生産性を高める道具の開発されたこと」「酒造りの専門技術集団の組織化されたこと」など、技術的なイノベーションがもたらされたことでしょう。

それまで秋の彼岸のころから仕込まれていた酒造りを真冬の寒仕込のみに集中して行うことで、酒質が大きく向上し、良質のお酒をより安く大量に生産することが可能になりました。

江戸では、徳川幕府の開府以来人口が増え続け、近代都市として大きく成長していました。1657年の明暦の大火以来、江戸の町の復興のために各地から大工や左官屋など職人が集まり、町のあちこちに食べもの屋が並び始め、外食産業が盛んになるとともに酒の需要も大きくなっていきました。その需要に応える供給力を持った酒造地が、伊丹やその後勃興する灘だったのです。

伊丹の酒造技術の革新による生産力向上が、江戸での酒の需要拡大につながり、江戸での繁栄があればこそ伊丹の酒造産業が発展しえたともいえます。

酒造道具の発達という点でいうと、それまで瓷(かめ)で仕込まれていたお酒が木製の樽や桶などで造られるようになり、大量生産が可能になりました。秦氏の築いた猪名川の河川交通が、その木材である杉の木を用いた酒造道具の開発や樽廻船の運搬につながったのではないかと考えられます。

また、伊丹での酒造りを支えた丹波杜氏の存在も忘れてはいけません。

先ほどご紹介したように、"寒造り"が酒造りの中心となると、酒造家はどうしても短い期間に大量の仕込みを集中して行わなければなりません。つまり、より多くの人手と高い技術、過酷な労働に耐えうる職人が求められるようになってきたのです。そこで台頭してきたのが、丹波から出稼ぎでやってきた農家の集団でありました。

厳しい冬季期間の酒造りの様子は、酒造り唄から読み解くことができます。

丹波通い 路雪降り積もり 家で妻子が泣いている

酒屋百日 乞食より劣り 乞食や夜も寝る楽もする

「蔵で考えるのはいつも国に残した妻子のことばかり」「酒屋勤めするくらいなら乞食の方が気楽でええわい」、そんな嘆きの声が聞こえてきそうな寂しい内容の歌詞です。昔の手作業の酒造りの厳しさや労働条件の過酷な中での生活は、機械化した現在の酒造現場からは想像もつかないものがあるのでしょう。

それ以前の一般庶民が口にするお酒といえば農家で仕込まれる濁り酒で、僧坊酒などの澄み酒は大変高価で貴族や武家などの上流階級にしか行き渡らないか、正月や祝い事などハレの日にのみ飲まれる代物でした。こうした背景から生まれた伊丹の酒は、天下万民のための初めての酒、庶民の大衆酒と言っていいのではないでしょうか。

(文/湊洋志)