灘の西宮に本社を構える「大関」。思い浮かぶのは、誰もが知っている「ワンカップ大関」でしょう。日本酒ファンでなくても、コンビニやスーパーで商品を目にしたことがある人も多いはず。灘を代表する酒造メーカーのひとつであり、日本酒業界を牽引する存在です。

創業300年を超える大関は、2017年4月に新たな代表取締役社長として長部訓子(おさべ くにこ)さんを迎え、新体制に舵を切りました。就任3年目を迎え、老舗酒造メーカーを背負う立場としてどのような思いを抱いているのか。訓子さんに話を伺います。

大関の代表取締役社長・長部訓子さん

西宮本社で行われたインタビューは、「数年前までは、社長になるとは思っていなかった」という訓子さんの意外な言葉から始まりました。

兄弟が二人三脚で支えた大関

1711年、灘五郷のひとつである今津郷に創醸した大関。当時は「大坂屋」を屋号とし、初代の長兵衛から後に当主は「長部文治郎」を襲名するようになります。

1964年に「ワンカップ大関」を発売開始するやいなや、高度成長期を背景にその手軽さで大ヒット。日本酒の飲用シーンに新しいカジュアルなスタイルを生み出し、発売から55周年を迎える現在も全国に展開するロングセラー商品となりました。

また、1979年には日本のメーカーとして初めてカリフォルニア州での現地生産を開始するなど、「魁(さきがけ)の精神」のもと、日本酒業界のパイオニアとしても存在感を発揮しています。

戦後の高度経済成長期、長部家11代目当主として大関のトップに立っていた11代目文治郎さん(現相談役名誉会長)は、訓子さんの叔父にあたります。訓子さんの父親であり、当時の副社長でもある二郎さんと共に、兄弟二人三脚で大関を引っ張っていました。

文治郎さんは冷静沈着な頭脳派タイプ、二郎さんはフレンドリーで豪快な営業マンタイプ。「叔父が寅年生まれで父が辰年生まれ。まさに虎と龍のように、違うタイプの2人だったからうまくいっていたんでしょうね」と訓子さんは話します。

「知らないうちに、大関が染みついていた」

長部家の一人娘だった訓子さんは、母親の看病するために高校を中退。その後、現在のご主人が経営するIT企業に入社し、2002年に結婚します。

その頃、文治郎さんは代表から退き、親族でもある橋本康男さんへ社長交代が行われました。当時、訓子さんはご主人の会社の取締役を務めながら、大関の社外監査役に就任。外部的な立場で大関の事業に携わっていましたが、「この頃は大関に常勤することはまったく考えていなかった」と、当時を振り返ります。

2010年には、西川定良さんが社長に就任。転機が訪れたのは、東京で働いていたご主人が仕事の都合で西宮に戻ってくることが決まった2015年のことです。

この機会に「常勤で大関の取締役を務めないか」と、文治郎さんは訓子さんを説得します。監査役として大関に課題意識を持っていた訓子さんは「取締役になれば意見も反映させられるだろう」と考え、大関に入社。取締役経営企画担当、代表取締役専務などを経て、2017年に代表取締役社長に就任しました。

周囲の反応について、訓子さんは「千差万別でした」と振り返りながらも、取引先に挨拶に行くと温かい言葉をかけてくださるところが多かったそうです。

「父と昔からお付き合いがあった方たちは『二郎さんも喜ぶよ』と温かく励ましてくださり、ご縁がありがたいと思いました。父と顔がよく似ているみたいで、『顔を見てると二郎さんを思い出す』と言われることもありました。女性としては、あまりうれしくないんですけどね(笑)」

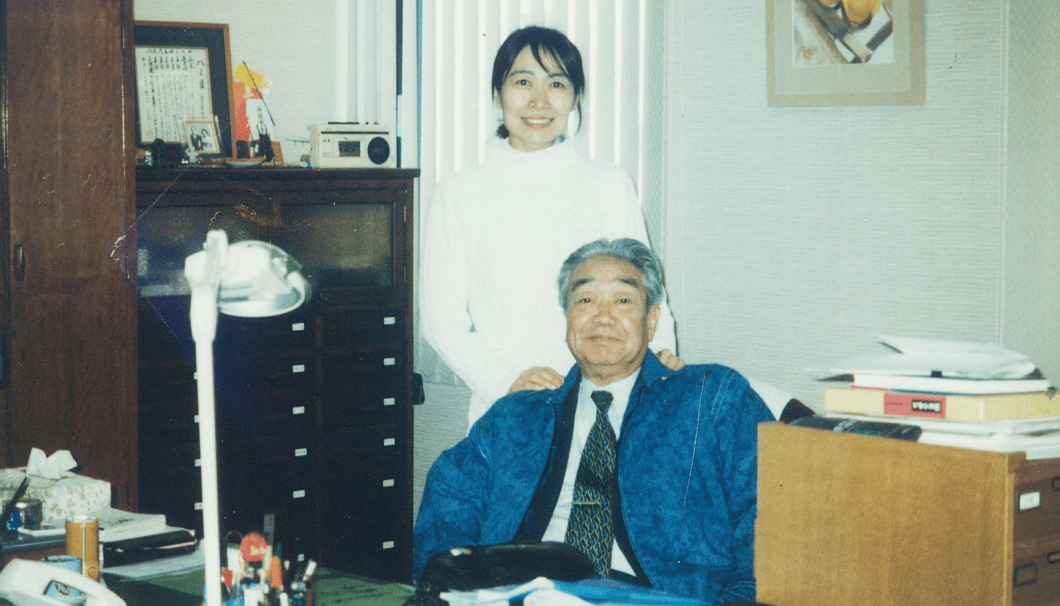

訓子さんと二郎さん

営業マンとして毎日忙しく飛び回っていた二郎さんは、家に帰ってもよく仕事の話をしていたそう。カレンダーには予定がびっしり。幼かった訓子さんの頭には、父親の会話やカレンダーの文字から、取引先の名前が自然とインプットされていたようです。

訓子さんは、社長に就任してから挨拶回りをする中で、初めて会う取引先の方の社名もスッと頭に入ってくることに気づきました。知らず知らずのうちに大関の生業が意識に染みついていたことを実感したといいます。

取り繕うことなく、自然体で過ごす

「社長に就任した後は生活が一変した」と話す訓子さん。特に最初の1年間は取引先への挨拶回りなど、目の前のことで精一杯。私生活も大きく変わり、「主人と一緒に食事ができる回数が減り、飼い猫を可愛がる時間も減ってしまいました」と当時を振り返ります。

一方で、大関で"変えてきたこと"もあります。

そのひとつが、今年から新入社員の研修に追加された田植え研修。2019年に入社した17人の新入社員は、大関の契約農家で田植えを体験しました。秋には稲刈りを行う予定だといいます。

田植え研修の様子

大関の社長が農家を訪問する定例会は、田植えの時期に毎年行われていましたが、近年は訪問して酒席を設けるだけに留まっていました。訓子さんが社長に就任した年に農家を訪れ、田んぼにも足を運ぶと、農家の人たちは非常に喜んだといいます。

田植え研修の様子

「今はあらゆる仕事がIT化され、社員の現場感が薄いと感じることがありました。若い社員ならなおのこと。原点は米であり、土であることを感じてほしくて、今年から新入社員研修として田んぼに行ってもらうことにしたんです。研修後に行ったアンケートでは、『大関の酒造りの原点を知った』『一つひとつの商品が大切に思えた』など、うれしい言葉が書いてありました。本当にやって良かったと思いましたね」

社内報「さきがけ」

コスト削減のために休刊していた社内報は「社員のコミュニケーションに必要」として復活。これも"変えてきたこと"のひとつです。

"変えるまい"と意識してきたのは、自分らしく自然体でいること。

特に日本酒業界では女性が一企業の代表を務めることは珍しく、関係者が集まる会合へ行っても男性ばかり。それゆえ、女性であることに対する偏見を感じる機会もあったといいます。

「若い業界ではありませんし、仕方ないことなのかなとも思います。業界が浅い私ですし、対等に話せるよう自分が努力しなければと思っていましたが、取り繕って無理をしていても続きません。『私は私でしかないから、良いところも悪いところも正面で向き合って頑張ろう』と気づいてからは、自然体で人と接するよう心がけています」

「普通酒のおいしさを知ってほしい」

訓子さんが就任し、新体制となった大関は3年目を迎えています。

流通や市場の変動、嗜好の多様化、日本酒のグローバル化......移りゆく現代において、これまで先進的な取り組みを行ってきた大関も「曲がり角にきている」と話す訓子さん。「いかにうまくカーブを切って、5年後や10年後の大関をどうしていくかを力を合わせて考えていかなければいけない」と続けます。

「今は良くも悪くも"大関=ワンカップ"というブランドイメージが定着しています。昔はかっこいい若者が飲んでいるお酒でしたが、発売55年を経て商品と飲み手が高齢化して、"のんべえのおじさんが飲むもの"というイメージに変わっていきました」

ロングセラー商品ゆえのジレンマを抱える一方で、訓子さんは「最近はワンカップを知らない若者もいる。これはひとつのチャンスだと捉えています」と、この状況を活かそうと考えています。

「ワンカップの優れたデザイン性は廃れていないので、そこに気づいてもらいたいですね。しかし、たとえラベルにデザインを加えて手に取ってもらっても、中身は同じお酒。飲んでみたけど、『やっぱり日本酒は飲めない』と感じる人もいると思います。

私たちはもう一歩踏み込んで飲み手と接点を作りながら、日本酒のあり方を考えて発展させなければいけません。そのためにも、根幹となる醸造技術だけは継続して伝承していく必要があると考えています」

長い歴史とたゆまぬ技術研鑽によって、"毎日飲んでも飲み飽きしないお酒"を造っている自負があると語る訓子さん。だからこそ、香り高い大吟醸が好まれやすい今の日本酒シーンで「普通酒のおいしさをもっと知ってほしい」と願い、ワンカップをはじめ、飲み手が普通酒に触れる機会を作っていきたいと話します。

大関を"ゼロベース"で見つめ直す

先進的なことに取り組んできた「魁(さきがけ)の精神」に加え、訓子さんが社長に就任してから掲げた1年目の会社方針は「新価値創出」。

「自分たちが今持っているものを見直して、新たな価値をつくる」という意味で掲げましたが、就任から3年目となる現在は、その言葉の意味が少し変わってきているといいます。

キーワードは「ゼロベース」。過去の大関のポジションを忘れ、会社としての実態と時代の激変を受け入れる。思い込みを捨ててゼロベースで考える。そこに新たな価値を生み出すことが、今の訓子さんが考える「新価値創出」です。

「ワンカップは素晴らしい商品です。しかし、そこにしがみつくのではなく、ワンカップを生み出した大関の魂をもって、新しい売り方のアイデアをみんなで考えていきたい。

早くから栄枯盛衰に気づいていながらも、これまではワンカップの存在に甘えていました。これまでの大関に甘えず、ゼロベースで新しい価値を探しに行く。社員のみんなにもそんな気持ちになってほしいと願っています」

「お客様の気持ちになって商品を造っていかないといけない」と話す訓子さん。顧客と同じ目線でコミュニケーションを図り、求めているものを探り、そのニーズにもっと応えていく必要があると強調します。一方で「ニーズには応えても、迎合はしない」と続けます。

その背景にあるのは、大関の経営理念である「楽しい暮らしの大関」という言葉。創業280周年の際に掲げられたもので、訓子さんが社長に就任した後も変わることはありません。訓子さんの考える「楽しい暮らしの大関」とは、飲む人だけではなく造る人も明るく楽しくいること。楽しんで仕事をすることで良いお酒ができ、取引先も、消費者も、大関の社員やその家族もみんなが楽しい。そんなイメージが内包されている言葉だといいます。

「社長として考えるのは、どうすればこの先100年続く会社になるのだろうということ。今は踏みしめる足元をしっかりさせたいですが、まだ勉強が足りないと思っています。役割分担をしていますが、みんながひとつの目的に向かっている。その意識を社員全員がもてる会社にしたいですね」

新しい社長を迎えたことで、すぐに会社が生まれ変わることはありません。しかし、穏やかで芯の通った訓子さんの語り口からは、大関が変化に向けて前向きに進んでいることが伝わってきます。

若者の声にも耳を傾ける柔軟さ、ロングセラーに甘えていたと認める潔さ、大関を内側からも外側からも見てきたからこその広い視野、そして自然体の笑顔。訓子さんは、経営者としてはもちろん、ひとりの人間としても魅力にあふれる女性でした。

おだやかで潔く、懐広く、自然体。まさに、今の大関を表しているようです。

(取材・文/芳賀直美)

sponsored by 大関株式会社