アメリカのサンフランシスコといえば、世界的に知られるナパ・バレーをはじめとするワインの銘醸地。しかしここ数年、ビールのマイクロブリュワリーが急増しています。サンフランシスコを含むベイエリアには、120を超えるマイクロブリュワリーが存在するため、醸造酒のマーケットとしては、激戦区といえるかもしれません。

そんななか、火入れをしない生の日本酒を造るベンチャーが、このエリアに誕生しました。ベイエリア初のSAKEブリュワリー「セコイア・サケ・ブリュワリー(Sequoia Sake Brewery)」です。2014年にスタートしたこの酒蔵を経営するのは、アメリカ人のジェイク・マイリックさんと日本人の亀井紀子さんの夫妻。どうしてサンフランシスコで酒造りをすることになったのか、現地で話を聞いてきました。

手づくりの設備が並ぶ、SAKEブリュワリー

サンフランシスコの最南端、"Bayview"と呼ばれる工場地帯にある倉庫街に、セコイア・サケ・ブリュワリーはあります。

ジェイクさんと紀子さんに話を伺うと「ここは工業地区なので、家賃が節約できるだけでなく、いろいろな認可が下りやすいんです」とのこと。

「麹室や配管など、酒造りに必要なすべてを、幼なじみでもあるもうひとりの共同経営者、ウォレン・ファールがゼロからつくってくれました。大工である彼は、ニューヨーク州でクラフトビアの醸造をやっていた経験もあるので、醸造に必要なものをなんでもつくれるんですよ」と話すジェイクさん。麹造りは紀子さん、醪造りはジェイクさん、そしてハード面の管理はウォレンさんと、それぞれの担当が決まっているのだそう。

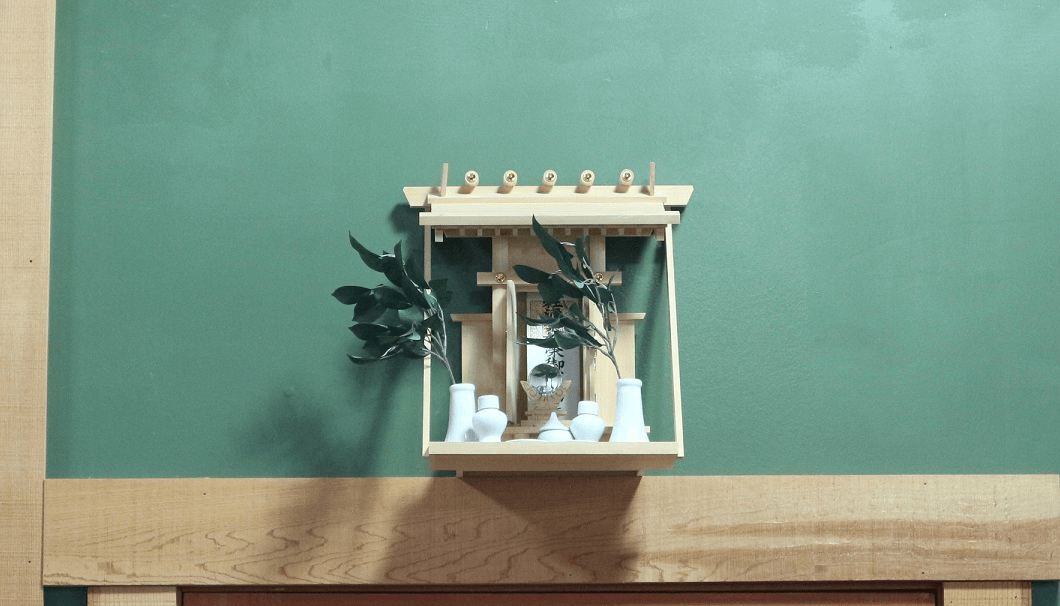

蔵の中には、日本三大酒神神社のひとつ・松尾大社のお札を祀った神棚がありました。「毎朝、夫婦ふたりで手を合わせて、酒の神様に祈ります。SAKEを造るのなら、そうあるべきでしょう?」と、ジェイクさんは笑って話します。

起業家としての勝算

ジェイクさんは起業家の家系に生まれたこともあって、これまで10社ものスタートアップを経験してきました。もともとIT業界にいたふたりは、2001年から10年間、東京に拠点を置いていたのだそう。国内の地方公共団体から依頼を受けて、ブロードバンドなどのシステムを構築する仕事をしていました。

「大阪大学へ留学していたときに、日本酒が大好きになりました。仕事で地方へ行くたびに、地元の酒蔵をめぐって地酒を飲み歩き、酒造りについて勉強していたんです。そのときは、自分自身が日本酒を造ることになるとは、夢にも思っていませんでした」(ジェイクさん)

子どもの教育を考えたふたりは、6年前にサンフランシスコへ移住しますが、美味しい日本酒、特に生酒が手に入らないことにがっかりしてしまったのだそう。

しかし、「無いなら、自分たちで造っちゃえばいいじゃない!」という紀子さんの言葉を受けて、自家醸造(※ アメリカでは、販売を目的としない自家醸造は合法とされている)を始めたジェイクさんは、次第に、醸造を生業にしたいという気持ちを強めていきます。

もちろん、ジェイクさんには起業家としての勝算がありました。

生酒が直面する冷蔵物流の高いコストや、店頭に並ぶまでに品質が落ちてしまうかもしれないリスクを考えると、新鮮で質の良い生酒を地元で製造販売すれば、先行者としての利益を得ることができます。また、サンフランシスコの人々は、自分が口にするものに対して高い品質を求める傾向にあるため、彼らを中心に世界的な食のブームがつくられていくことはこれまでにも多くありました。さらに、サンフランシスコではIT産業が盛んなこともあってか、"おもしろいもの"や"美味しいもの"に対して、しっかりとその対価を払うだけの収入をもつ、働き盛りの人口が多いのです。

そのような背景から、サンフランシスコには、新しいことやおもしろいことに挑戦している人を応援する雰囲気があるため、家賃や人件費の高さを差し引いても恵まれた環境であると、ふたりは判断しました。

キーワードは「Farm to Table」

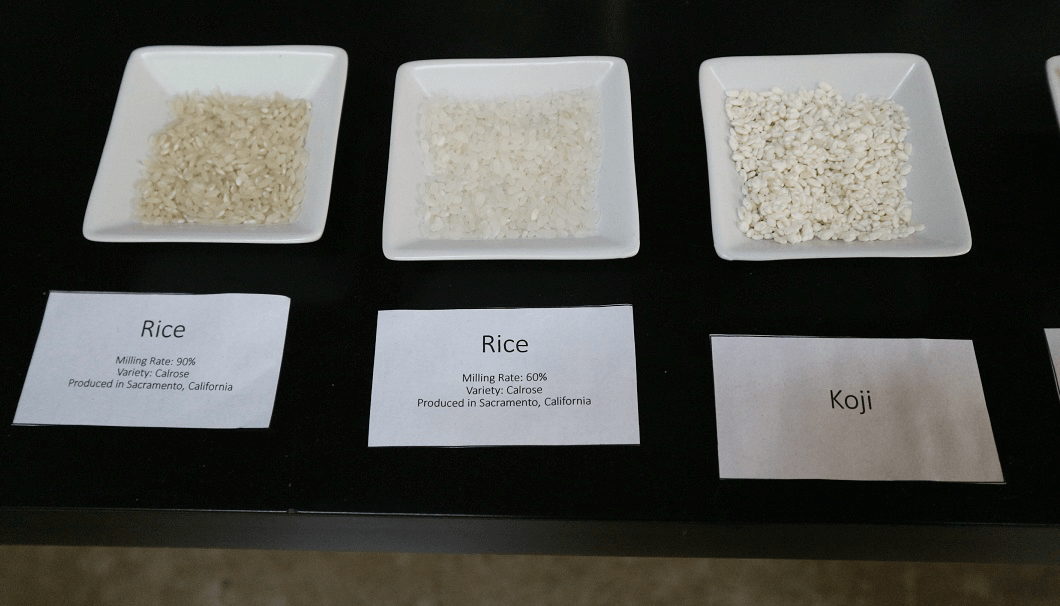

生酒の醸造は、サンフランシスコで大きなムーブメントになっている「Farm to Table (地産地消)」の動きにも合致しています。酒造りに必要な米は、地元産のCalRose(カルローズ米)を使うことに決めました。カルローズ米は、カリフォルニアで一般的な食用米ですが、何世代かさかのぼっていくと、その祖先は日系移民が戦前に持ち込んだ酒米「渡船」にたどり着きます。

ジェイクさんは、カリフォルニア大学デーヴィス校農学部の研究所に、カルローズ米の検査を依頼。数ある品種のなかから、麹菌や酵母との相性が良かったカルローズ205号などを、選抜して使うことにしました。精米歩合は、基本的に55%かそれ以下、つまり純米吟醸以上のスペックで造ります。生酒造りに適した種麹と酵母は日本から輸入していますが、仕込み水は、ヨセミテ国立公園を源泉とするサンフランシスコの水道水から、鉄とマンガンを除去したものを使っています。

販売先は、サンフランシスコ市内や近郊のレストランと酒販店がメインですが、売り上げは上々。2015年に3,600リットル(20石)だった製造量は、2017年には2倍になりました。取り扱いのあるレストランは、郊外を含むベイエリア全体で48店(うちサンフランシスコ市内に38店)。小売店もエリア全体で22店(うち市内に16店)と、順調に実績を伸ばしています。

「日本のように、冬だけの醸造ですか?」とたずねると「通年でやっています!タンク1つ分造るのに45日間。それを8回繰り返しています。だから、休みがないんです!」と、笑って答えてくれました。

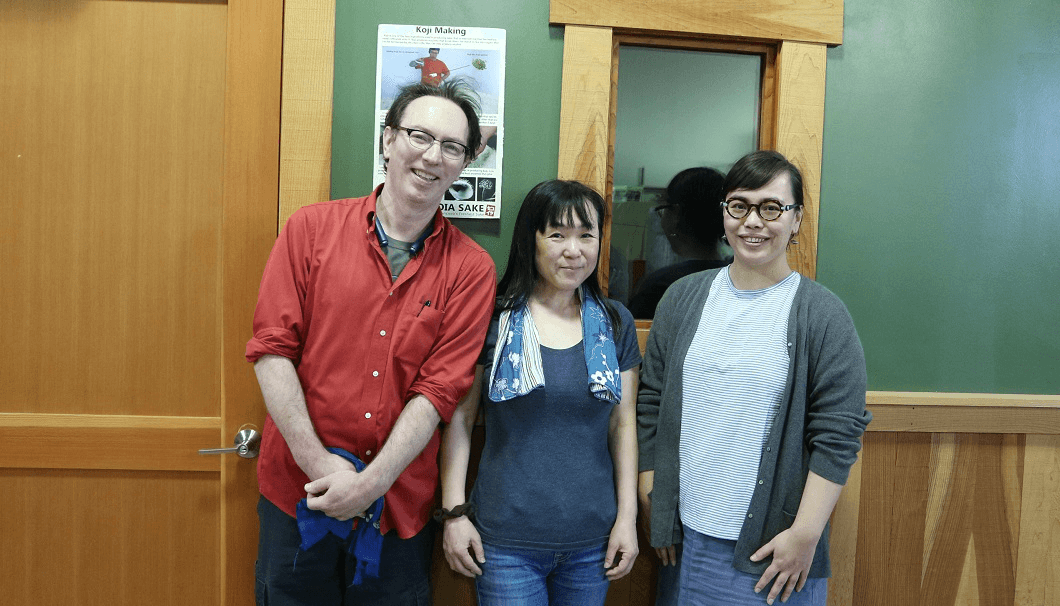

左から、ジェイクさん・紀子さん・メグミさん

取材で伺ったのは、ちょうど"蔵開き"の日。口コミで訪れた見学者が何人もいました。また、パートとして酒造りを手伝っている日系人のメグミさんの姿も。「ふたりとも本当によく働くんです。セコイア・サケ・ブリュワリーのお酒はとても美味しいので、私も誇りをもって働いています!」とうれしそうに話すメグミさんの姿が印象的でした。

子鹿、雄鶏、うさぎ......こだわりのデザインが目を引く

ボトルのデザインは、ジェイクさん自身が手がけているのだそう。

「たとえば、若々しくてフレッシュな『Nama』は子鹿。『Genshu』は、ボディが強くてしっかりしているので雄鶏。『Nigori』は白いからうさぎ。日本酒に馴染みのない人でもわかりやすいようなラベルにしました。おかげで『あの子鹿のやつが美味しかったから、もう1本ください』といったような、ラベルで覚えてくれているリピーターも出てくるようになったんですよ」

価格は「Nama」が30ドル、「Genshu」は32ドルです(いずれも750ml)。

さっそく、セコイア・サケ・ブリュワリーのSAKEを飲んでみました。「Nama」は、すっきりとした味わいでフルーティー。さらっとした旨味があります。生酒らしさを感じつつ、後味のキレが良いタイプでした。あまり強くないですが、リンゴ様の香りが感じられます。飲みやすいお酒ですね。

「Genshu」は、焼いたトーストのような香ばしさと旨味が印象的ですが、ガツンと強すぎる感じではありません。ライトな肉料理との相性が良さそうです。「Nigori」は、甘味のあるにごり酒ではなく、食中酒タイプ。実は、これがもっともアメリカ人の評判が良いのだそう。単体でも食事に合わせても楽しめそうです。

日本で出回っている日本酒と比べても遜色のない、レベルの高いお酒でした。

地元に愛されるSAKEでブームに火をつける

ジェイクさんと紀子さんが造ったSAKEは、サンフランシスコでどのように受け入れられているのでしょうか。Hayes Streetにある日本酒専門の小売店「True Sake」にやってきました。玄関には、小さな杉玉が飾られています。

おしゃれな店内に所狭しと、日本から輸入された日本酒が常時100種類以上並んでいます。ここは本当にアメリカなのかと疑ってしまいそうです。

唎酒師の資格をもつスタッフのメイさんとKJさんに話を伺いました。

「セコイア・サケ・ブリュワリーのお酒は、地元のみんなが応援しているのよ!」とメイさん。ふたりに売れ筋をたずねると、「Nama」と「Nigori」をリピートして買っていくお客さんが多いのだとか。

ジェイクさんは「いま、サンフランシスコのSAKEシーンは、1970年代に起こった世界的なカリフォルニアワインブームの前夜みたいなものなんじゃないかと思っているんです。これから、SAKEの時代がやってきます。まずは地元に愛されるSAKEを造りたいです。そしていずれは、カリフォルニアワインがフランスから認められたように、僕たちのクラフトSAKEが、日本で認められるようになるとおもしろいですね」と、話しています。

セコイア・サケ・ブリュワリーの挑戦は、まだまだ始まったばかりです。しかし、カリフォルニアワインブームのようなクラフトSAKEブームが起こり、ベイエリアのおしゃれなレストランでシーフードを食べながら、グラスに注がれた生酒を楽しむ時代が近づいているとすれば、彼らは間違いなくその旗手となるのでしょう。

そんな時代は、さほど遠くないのかもしれません。その時を楽しみに待ちたいと思います。

(文:山口吾往子)