紳士の国・イギリスでは、日本酒と同じ醸造酒であるビールが大人気です。一説には、古代ローマ帝国の統治時代から醸造が始まったといわれています。現在でも、街中のいたるところにあるパブにはたくさんのビールが並び、ロンドン近郊だけで100以上ものクラフトビール醸造所があるそうです。

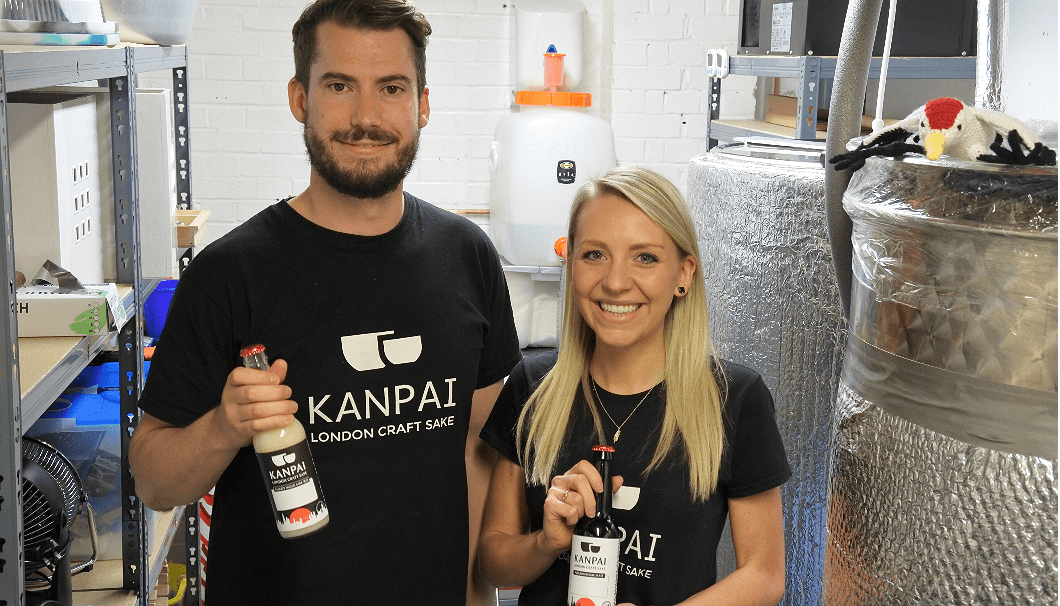

日本と違い、イギリスでは、自家用であれば免許なしでお酒を造ることができます。"ホームブリューイング"と呼ばれる、自宅でのビールやワインの醸造は、趣味のひとつとして広く親しまれています。ロンドン在住のトム・ウィルソンさんとルーシー・ウィルソンさんも、ビールのホームブリューイングを楽しんでいましたが、趣味が高じて、2016年からSAKEの醸造に挑戦。イギリス初の酒蔵「カンパイ・ロンドン・クラフト・サケ」として、スタートを切ることになりました。

日本から遠く離れたイギリス・ロンドンで、なぜ、本格的なSAKE造りを始めたのでしょうか。また、ビールの人気が高いロンドンでどのようにSAKEを広めているのでしょうか。ふたりが抱くSAKE造りへの情熱とその素顔に迫ります。

カンパイ・ロンドン・クラフト・サケのトム・ウィルソンさん(左)とルーシー・ウィルソンさん(右)

趣味が高じて始まったSAKEの醸造

ふたりに転機が訪れたのは3年前。日本を旅行していたときのことです。それまで、ロンドンにある日本料理店などで日本酒を嗜んでいたトムさんとルーシーさんは観光で酒蔵を訪れ、さまざまな種類の日本酒を試飲したのだそう。

「豊かな香りの酒、軽快でキレの良い酒......それまで以上に日本酒の魅力に引き込まれました。蔵の見学をしているうちに、ふとした好奇心から『自分たちでSAKEを造ってみたい』と思ったんです。そのときは、あくまでも"趣味の一環として"考えていました」(ルーシーさん)

「ビールやワインを自家用に醸造していたので、設備はそろっていたんです。試しにSAKEを造ってみると、想像以上にハマってしまいました。何度も繰り返すうちに、使用する酵母のバリエーションが増え、さまざまな醸造技術を検証しながら、さらに良いSAKEを目指してのめり込んでいき、家の中がSAKEの醸造設備であふれかえるようになってしまいました」(トムさん)

そしてついに2017年1月、イギリスで初めて、商業的なSAKEの醸造ライセンスを取得し、同年6月から商品を発売し始めました。クラウドファンディングで資金を集めて建屋を借り、酒蔵としての活動がスタートしたのです。家族や友人、ビール醸造家の仲間など、周囲の人々に造った酒を試飲してもらい高評価を得たことが大きな自信となって、本格的なSAKE造りを始める決意をしたのだそう。

みずから学び、チャレンジし、道を切り拓く

トムさんは、酒造りの基礎は本やネットから学び、みずからの試行錯誤のなかで技術を身につけていきました。

「失敗しても、自分で考えて試したことだからこそ、学ぶものが多いんです。酒造りを教えてもらったのは、縁があって研修させていただいた月桂冠(京都府)での1週間のみですが、今でも連絡を取り合って、相談にのってもらっています」(トムさん)

トムさんとルーシーさんは、日本国内はもちろん、海外のさまざまな酒蔵を巡って蔵元や杜氏に会い、酒造りについて情報交換をしているのだそう。「SAKEに関わる人たちとのネットワークをつくっていくのも楽しい」と語っています。

「国や地域に関係なく、どの酒蔵も目指している方向は同じなんです。"地域を大切にしながら、良いSAKEを造り、世界に広めていきたい。食事との最良なペアリングを提供し、消費者に美味しいSAKEを楽しんでほしい"という思いはみんな同じ。だからこそ、私たちはお互いに協力し合い、良いネットワークを築くことができるのです」(トムさん)

イギリス人に向けた、スーパードライな酒質

2人が造る「カンパイ・サケ」はどのようなお酒なのでしょうか。

原料米は、日本から山田錦と五百万石を、アメリカからカルロース米を輸入しているそうです。さらに、きょうかい901号やきょうかい7号などの酵母や麹菌も日本から輸入しています。仕込み水は、周辺のクラフトビール醸造所で使っているものと同じロンドンの水を、カーボンフィルターを通して使用しているのだとか。

「ロンドンの水は日本と比べて硬水です。酵母は硬水が好きなので、発酵がとても速く進んでしまいます。そのため、低温でゆっくりと発酵させるように調整しています。ちょうど、日本で造る吟醸酒と同じような感じですね」(トムさん)

たくさんの試行錯誤を経てこの方法にたどり着いたトムさん。その純米酒は"スーパードライ"な味わいだと紹介してくれました。

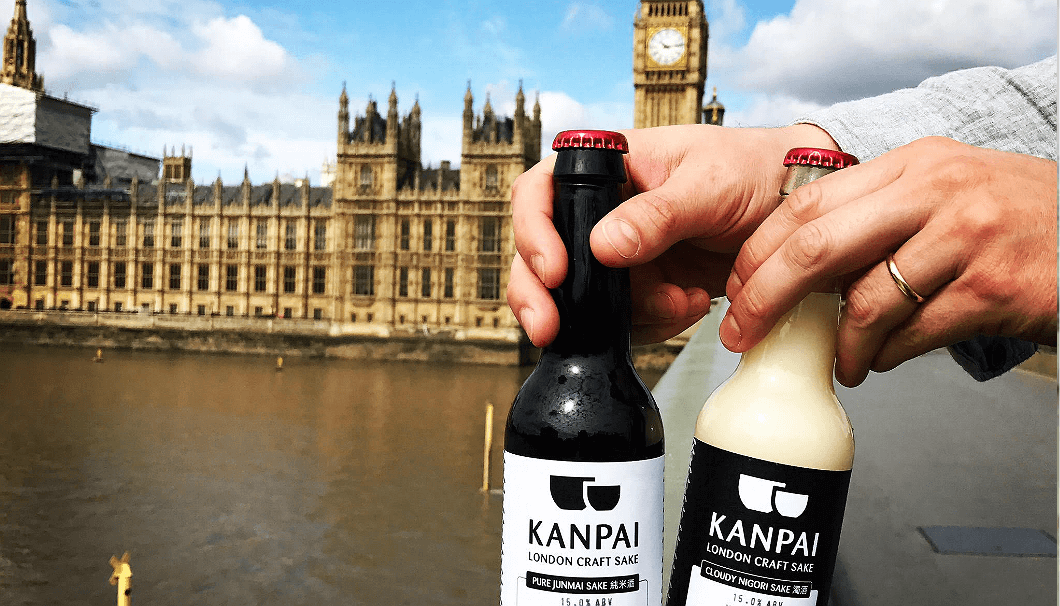

330mlの瓶で15ポンドの「カンパイ・サケ」(日本円で約2200円)

「日本と同じものではなく、別の特徴をもったSAKEを造ろうと考えています。イギリスで人気のアルコールは、IPA、ジン、赤ワイン......すべてドライな味わいです。だから、私たちのSAKEもスーパードライな味を目指しました。スパイシーチキンやインディアンカレーなど、スパイスの利いた辛い料理がよく合いますよ」(トムさん)

そういってグラスに注いでくれた純米酒は、たしかに超辛口。イギリスで親しまれているビールのボトルを使い、ビッグ・ベンやロンドン・アイなど、ロンドンの街並みが描かれたラベルに大きな日の丸をイメージさせる朝陽が昇っています。

輸送コストや税金の関係で日本酒が高価なイギリスでは、720mlの日本酒は約30ポンド(約4400円)もします。より多くの人が手に取りやすいように価格を抑えるという点で、330mlの小容量で販売しているのだそう。

お客さんの声を大切に

イギリス人に親しみのあるボトルを採用するなど、国内でSAKEを広めるための工夫を凝らすトムさんとルーシーさん。その販売先は、イギリスの高級デパート「セルフリッジス」をはじめ、ワインショップやクラフトビールショップなど、多岐にわたります。店舗内でのテイスティングイベントや、発酵食品、お茶、カクテルの展示会、日本関連の写真展など、ロンドン各地で毎週のように行われる、さまざまなイベントに出展しているのだとか。醸造そのものに興味をもつお客さんもいるようで、蔵でワークショップを開いたり、ボトリング体験を行ったりと、いろいろなチャレンジを行っています。

また、クラフトビールメーカー「Brick Brewery」とコラボレーションして、酒粕を使ったビール「Mottainai」を醸造したこともあるのだとか。ドライで旨味があり、花のような香りが感じられる味わいだそうです。

「私たちは小さい酒蔵なので、お客様と直接会話できる機会を大切にしています。試飲してもらい、いただいたフィードバックを次の酒造りに生かしています。そうやって、より良い酒造りに繋げているんです」(ルーシーさん)

これまでは、純米酒とにごり酒を中心に造ってきましたが、今後は甘口の"デザートSAKE"や、スパークリングも造る予定です。これらはすべて、お客さんの要望から生まれたアイディアなのだそう。

キーワードは「Education」と「Accessibility」

ふたりのミッションは、"SAKE"という言葉を広めること。そのために「Education(教育)」と「Accessibility(手に取りやすさ)」が大事であると、トムさんは話します。

「Educationの観点では、お客様と会話して、実際に飲んでもらうことを大切にしています。将来的には、蔵にタップルーム(試飲スペース)を設け、飲んだお酒をその場で購入できる仕組みにしたいですね。ワークショップやテイスティングセミナーの開催はもちろん、醸造の様子を見学できるようにしたいです。

Accessibilityの視点でいうと、蔵のタンクからSAKEを直接注いで飲めるような仕組みをつくったら、まずおもしろいし、より低価格で提供できるようになりますよね。SAKEを広めるには、より革新的な方法を選ぶことも必要です。酒粕を使ったビールやスーパードライなSAKE、SAKEカクテルなど、これまでとは異なる楽しみ方を提案していくのも、日本酒に馴染みのないイギリス人に手に取ってもらうために必要なことだと考えています」(トムさん)

わずか25㎡の小さな蔵内で酒造りに取り組むトムさん

より高品質なSAKEを造るため、そして、そのSAKEを広めるために突き進むふたり。実は、トムさんは銀行で、ルーシーさんは科学広報でフルタイムの仕事をしているため、酒造りやその広報活動は平日夜や週末を利用して行なっています。ほとんど休みなく働いているようですが、酒造りは"仕事"というよりも"楽しみ"に近いのだそう。

「酒造りはタフだけど、とてもエンジョイしています。お互いに情熱をもって取り組んでいるからこそ、ケンカもしますが、仲直りも早いんですよ。これからも何度も日本を訪ねて、酒蔵を巡ったり、美味しい日本酒を飲んだりしたいです」(ルーシーさん)

ロンドンでの日本酒の広まりは、特にここ数年で加速度的に増えているのだそう。創造性と革新性にあふれるトムさんとルーシーさんが、SAKEの未来を切り拓いていくキー・パーソンであることは間違いありません。

(取材・文/古川理恵)