元サッカー日本代表の中田英寿さんが、近年、日本酒産業の振興に尽力しています。2015年、株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY(以下、JCSC)を設立し、中田さんはCEOとしてさまざまなプロジェクトを推進してきました。

中でも、JCSCが主催する「CRAFT SAKE WEEK」は2016年の開催以降、累計約60万人が来場するなど、代表的な日本酒イベントのひとつとなっています。

今回は、現在の取り組みや今後の展望、そして日本酒への思いについて、中田さんにお伺いしました。言葉の端々から見えてきたのは、海外に広がる日本酒の可能性と、その流れを後押しするための新しい仕組みを構築する中田さんの熱意、そして「幸せを最大化する」ための信念でした。

「文化」を知る旅で、日本酒に可能性を感じた

─ 中田さんは、およそ10年も日本文化の魅力を発信していますが、そのきっかけは何だったのでしょうか。

中田英寿さん(以下、中田):僕が日本を離れたのは21歳のころ。当時、日本のことはほとんど知らず、むしろ海外への憧れのほうが強かったと思います。特に、イタリアに行ったことで、現地のファッションやデザイン、建築、食文化に興味を持ちました。当然、イタリア料理にはワインの文化があるので、休みの日にはワイナリーを訪れることもありました。いま考えると、醸造酒である日本酒とのつながりを感じますが、当時は日本酒を飲む機会はほとんどなく、まったく頭にありませんでした。

サッカーを辞めたあと、次にやることを考えながら、さまざまな国を訪れました。僕のことをサッカー選手と知っている人もいましたが、ほとんどの人は僕のことを「日本人」として見る。どんな国なのか、どんな特徴があるのか......どこに行っても日本について聞かれることが続くと、必然的に思い知らされるわけです。「自分は日本人なんだ」と。

この先、どんな仕事をしても、海外に行くたびにずっと日本のことを聞かれるのだろうと思いました。それならば、日本の「文化」を学んで、日本人としてのアイデンティティを固めたほうが良いのではと思い、海外での旅を終えて日本国内を巡ることにしたんです。

─ 2009年から始めた、日本を縦断する旅ですね。

中田:そうです。そもそも、「文化」とは、その土地に住んでいる人々の行動から生まれるもの。つまりそれは、日々の生活です。

当然、地域によって気候も違えば、言葉や食べ物も違う。それは主に自然環境に起因します。その自然に紐づいた生活を垣間見ることが、文化を理解するために重要だと考えました。そこで、沖縄から北海道まで、車1台で各地の暮らしを訪ねる旅を始めたんです。

─ 行き先はどうやって決めたのですか。

中田:最初は何も知らなかったので、ネットや本で調べて、宿やレストランを探すところから始めました。その土地の文化を知ろうと思った時に、農業、工芸、日本酒や焼酎など、日々の生活で消費されるもの、またその造り手を知ることがその地域の文化を知るきっかけになるのではないかと。でも、いくらネットで探しても、そういった情報はあまり出て来なかったんです。とりあえず現地に行ってから地元の方に聞いたりして、情報を集めました。

そうやって少しずついろんな人と出会い、その分野の専門家と知り合っていくと、少しずつ情報が集まってきます。沖縄や九州のころは、1つの県につき1週間ほどだった滞在期間が、東北や北海道まで北上するころにはたくさんの人を紹介してもらえるようになり、約1ヶ月半をかけて1つの県を巡るようになりました。伝統産業はネットに情報があまりなく、人づてでしかなかなか辿り着くことができないので、そのためにも、現地に足を運ばなければならないんですよね。

日本酒も、初めは「これが日本酒か」くらいの感覚でした。造り方や用語の意味もわからない。でも、さまざまな酒蔵に立ち寄って話を伺っていると、少しずつ知識が増えて理解できるようになる。これを旅の間、ずっと繰り返していました。

─ 日本酒の事業を始めたきっかけはなんだったのでしょうか。

中田:もともとワインが好きで、醸造酒という点で興味はありました。それが酒蔵を巡ったことで、味わいや造りについて少し話せるようになりました。海外でも日本でも、僕よりもワインに詳しい人はたくさんいますが、日本酒について知っている人は少ない。だから、僕が旅を通じて知ったことを話すと、みんなが興味を持ってくれて、うれしかったんです。

そうやって日本酒はもちろん、農業や工芸にも知識を広げていくと、モノの選び方がわかるようになります。すると、自分の生活の質が上がって、毎日が楽しくなったんです。そんな楽しみを与えてくれた、農業や工芸、そして日本酒や焼酎に大きな可能性を感じて、仕事にしていこうと決めたんです。

─ 「これを仕事にしよう」と思えるほど、強い感銘を受けたんですね。

中田:そもそも僕の人生には、「仕事をする」という概念がないんです。自分が楽しい人生を送るために、好きなことをする。サッカーだって、仕事にしようと思ってやっていたわけではありません。好きなことを継続的に行うための仕組みが「仕事」と呼ばれているのなら、それをやる。それだけのことです。

ただ、特に日本酒に注力した理由は、農業や工芸は世界各地で作られるので競合が多い。その点、日本酒は日本独自の文化であり、基本的に日本だけで造られ、さらに今後、まだまだ海外市場が伸びていくと感じたから。

さらには、全国の酒蔵を巡りそのすばらしさを感じた一方で、大きな問題点も感じました。ただ、解決策を考えても、国内はすでに産業の仕組みができあがっている。でも、海外であれば、より適切な新しい仕組みをつくることができるのではないかと思ったんです。

どんなに良いお酒でも、おいしく飲まれなければ意味がない

─ 特に課題だと感じたのはどのような点でしょうか。

中田:ひとつは情報がわかりにくいこと。ホームページを持っていない酒蔵も多く、インターネットで情報を検索してもあまり情報が出て来ないし、ラベルを見てもよくわからない。そのお酒がどんなにおいしくても、きちんと情報が伝わらなければマーケットは広がりません。

もうひとつは、流通管理の問題。酒蔵を巡っていたときにおいしいと感じたお酒を、海外や国内のレストランで飲んだとき、本来の品質が保たれていないと感じたことが何回もありました。ほとんどの蔵が適切な環境で日本酒を貯蔵していますが、そこから消費者のもとに届く過程で劣化してしまっている。つまり、温度管理が不十分なのです。

ワインに置き換えて考えると、リーファーコンテナ(冷却装置がついているコンテナ)で運ばれ、レストランのワインセラーで保管される。そうしなければ味が落ちてしまうと、多くの人が知っています。それと同じく、日本酒も温度管理を徹底して輸送されるべきなのに、まだまだ認知度は低い。特に、海外への輸送は時間がかかることから劣化もしやすいですよね。これをどうにか解決しなければいけないと思いました。

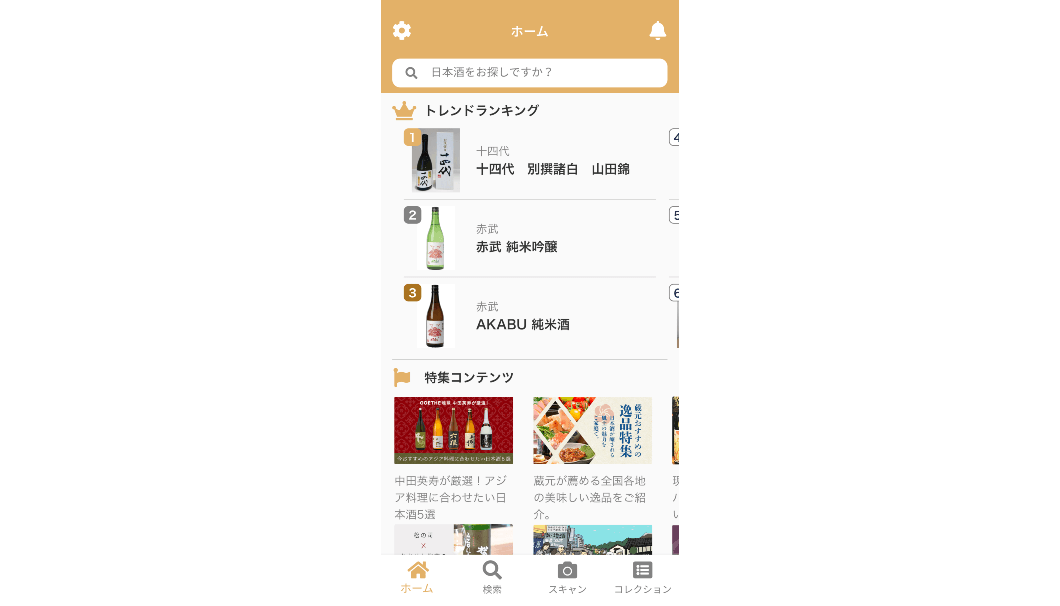

日本酒アプリ「Sakenomy」のトップページ

これらを踏まえて、会社で真っ先に取り組んだのが、情報課題を解決するための日本酒アプリ「Sakenomy」の開発でした。銘柄や酒蔵の名前で検索すると、味わいの特徴やおすすめの飲み方はもちろん、美味しく飲むための酒器からフードペアリングまでがわかります。ユーザーにレビューやフレーバーチャートをつけていただき、自分の好みに合ったお酒を探せるようになっています。

日本酒アプリ「Sakenomy」の日本酒詳細のページ

そして、次は流通課題に取り組みました。関係者に話を伺ってみると、ワインも昔はリーファーコンテナで届くことはほとんどなく、劣化したものが現地に届いて送り返されることもあったそうです。温度管理ができるワインセラーが開発されたのも1976年と、それほど歴史があるわけではないんです。

そうして得た知見をもとに、関係会社と協力しながら、日本酒専用セラー「SAKE CELLAR(サケセラー)」を開発しました。左右それぞれの棚でマイナス5℃から20℃まで別々に温度を設定できるので、日本酒とワインを同時に管理できます。

さらには、海外でコールドチェーン(低温物流体系)を構築し、日本酒を世界中に広めるために会社として取り組んでいます。日本でも日本酒にこだわりのある飲食店やホテルに導入してもらっています。

日本酒専用セラー「SAKE CELLAR」

─ 海外でコールドチェーンを構築するとなると、かなりの労力と資本が必要ですね。

中田:直接、物流会社やレストランに温度管理をお願いして回るわけにはいきませんから、やはり各国できちんと日本酒を管理できるディストリビューター(卸売業者)を育てていくしかありません。

品質管理は、輸送する距離が遠ければ遠いほど難しくなります。海外ではアメリカが最も大きいマーケットですが、禁酒法の影響で「スリーティアーズ(Three-Tier Distribution System)」という法律があって、輸入業者、流通業者、販売業者を別々にしなければいけません。当然、担当者が多いと管理が難しくなります。ヨーロッパも距離があり、ワインという強固なマーケットがあるので伸びしろにも限界がある。

そう考えると、最初のターゲットはアジアでした。というのも、近年、アジアからの訪日外国人が多く、アジアにおける日本食レストランも右肩上がりで増えています。マーケット規模もアメリカを超えるのは時間の問題です。こうして、現在では中国、香港、台湾、韓国と、徐々に拡大しています。

ただ、ディストリビューターも商売なので、温度管理を依頼したところで必ずしも対応してくれるとは限らない。マイナスで温度管理するにはコストもかかります。だからこそ、彼らの利益も担保できるような商品設定、マーケティングやブランディングなどを行い、ただ任せるのではなく、チームとしていっしょにやるようにしています。

─ コールドチェーンありきの商品開発だったんですね。

中田:ディストリビューターには、マイナス5℃で管理できる倉庫と、5℃以下でレストランまでデリバリーできる運送トラック、さらにはレストランでも5℃以下での管理ができるようにお願いをしています。さらに、小売も含め、適切な管理できない場所には販売しないようにお願いし、その理由もお伝えして、納得してもらったうえで取引をしている。

だからこそ、彼らとは、売り手と買い手という立場ではなく、ともにチームとして動く必要があるんです。結果、このコロナ禍で販売が落ちるどころか、日本に来られない人々が、日本と同じ、またはそれ以上の味を求め、売上は伸びています。そうやって、各国のディストリビューターを育てています。

─ 本当に仕組みから変えようとしていることが伝わってきました。どうして、それほどまでの情熱を持つことができるのでしょうか。

中田:酒蔵のみなさんは、もう充分においしいお酒を造っています。たくさんの労力を割いて、努力も惜しまずに。ただ、そうして造ったお酒が、どんな状態で消費者に届くのかまでは管理しきれていない。どんなにおいしいお酒を造っても、飲むときにおいしく感じられないのなら意味がない。どこでそのお酒を飲んだとしても、飲んだ瞬間に感じた価値が、そのお酒の価値になるわけです。

あるいはそのお酒を「おいしい」と感じても、ラベルに情報が載っていなかったり、日本語が読めなかったりしたら、「次にまたこれを飲もう」という行動にもつながらない。ですから、僕らはとにかく消費者の体験を最大化するため、それに必要な情報システムと、お酒を最大限においしく飲める流通システムを構築しています。

いつも考えているのは、酒蔵をはじめとする日本酒業界の全体の利益であって、自分の利益にしかならないものをやる意味はないと思っているんです。実を言うと、「CRAFT SAKE WEEK」はずっと赤字なんですよ。でも、「CRAFT SAKE WEEK」を続けていくことで、消費者を育て、酒蔵にも向かうべき方向性を示して、日本酒の可能性を提示していきたい。ロールモデルを示しているつもりなんです。

表のイベントが目立ちがちですが、実は、その裏側をずっとつくってきたのが、僕らのやってきたことなんです。

CRAFT SAKE WEEK

─ 日本酒の価値を最大化するために、次に取り組もうと考えていることはなんでしょうか。

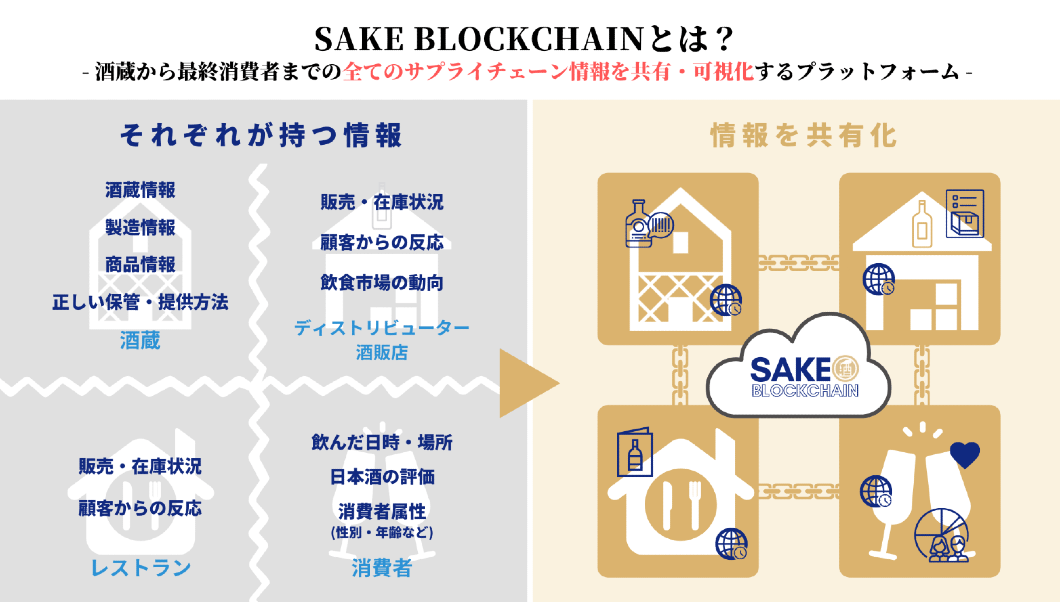

中田:もうすぐサービスとして提供できそうなのが、ブロックチェーンによるトレーサビリティ(追跡可能性)の実現です。酒蔵から消費者のもとに日本酒が届くまで、「どこで」「何℃で」「どれくらいの時間かかったのか」をすべてデータとして保証することができます。日本酒は積算温度で味の変化が起こりますから、届くまでの過程の管理が重要です。

また、どのレストランに何本入荷して、何本売れたか、毎日の販売データとしてチェックすることもできる。各国の各レストランで、どんな料理にどんな日本酒が合わせられ、どんな日本酒が好まれているのか。これがマーケティングデータとしてわかるんです。

つまり、「Sakenomy」で消費者にとってわかりやすい日本酒のデータベースを提供し、コールドチェーンとブロックチェーンで日本酒の流通販売を管理することで、世界規模でデータを把握できるようになる。そうすれば、海外に進出したいと考えている酒蔵に対しても、きちんとしたマーケティングデータと販売ルートを提供することができます。

「SAKE BLOCKCHAIN(サケブロックチェーン)」について

資金が足りない、交渉が難しいなどの「できない理由」をひとつひとつクリアして、どんな酒蔵でも意志があれば海外に進出できる環境をつくるのが、僕らのやっていきたいことです。

でも、これはひとつのプロトタイプです。僕らがやろうとしているのは、伝統産業にイノベーションを起こすこと。その一例として日本酒産業で成功することができれば、焼酎を始め、工芸や農業などほかの分野にも展開できる。僕らはその仕組みづくりをずっと続けているんです。

幸せを最大化するため、伝統産業が続く仕組みをつくる

─ コロナ禍で、日本酒産業は大きな打撃を受けました。中田さんの会社にも影響が及んだのではないでしょうか。

中田:酒蔵の売上が落ちたのは大きかったです。「Sakenomy」にEC機能を追加する構想は以前からありましたが、このタイミングでECサイトを立ち上げることにしたのは、「酒蔵をなんとかしなければならない」という一心からです。特約店もありますし、ECでの販売に躊躇する酒蔵もあるでしょうが、僕らは僕らで仕組みを提供しようと。

酒蔵にも負担のない形で参加してもらえたら、と呼びかけたところ、2021年のスタート時から多くの酒蔵に参加していただき、現在150を越える酒蔵が参加予定です。消費者の方々にとっても、日本酒アプリ「Sakenomy」と連動しているので、これまでどこで買えるかわからなかった好みのお酒やお気に入りのお酒がクリックひとつで買えるようになったので、メリットがあったのではないかと思います。

一方、会社に関しては、これまで構築してきたサケブロックチェーンのシステムが機能してくれました。幸い、香港以外はコロナ禍の影響は限定的で、短期間のロックダウンのあと、レストランの営業も回復しました。どのレストランにどの日本酒があるかがわかるので、「香港での販売状況が厳しいようなら、余剰分を他の国に持っていこう」と在庫を調整することができる。コロナ禍でも影響の少ない国やレストランがわかったので、リスクヘッジをとることができたんです。

それに、訪日外国人が減少したのなら、彼らの地元での消費は増えるはず。結果として海外の販売は、当初は減少したもののすぐに回復して、いまはむしろ伸びているほどです。それもすべて、サケブロックチェーンで日々の販売が見えている結果です。

僕らは、何が課題で、どうすれば解決できるのかをいつも考えています。消費者の方々が新しい日本酒と出会うとき、その多くは飲食店です。ただ、すべての飲食店が日本酒に詳しいわけではないので、必ずしもお店にあった日本酒を提供できているかと言えば、難しいところもある。

だから、僕らは飲食店で得られる体験を最大化して、消費者と日本酒に「良い出会い」をしてもらうために、「Sakenomy」では、飲食店が仕入れに使いやすいように、ペアリング検索から料理に合う日本酒がわかるようにしています。

─ 確かに、そこで「残念な出会い」だったら、そのあとがありませんからね。

中田:そうですね。マーケットは情報と流通が合わさることで、初めて生まれるもの。僕らはそれを最大化するための方法を考えてつくるだけです。「僕らが高速道路をつくるので、車を走らせるかどうかはみなさんで決めてください」と。

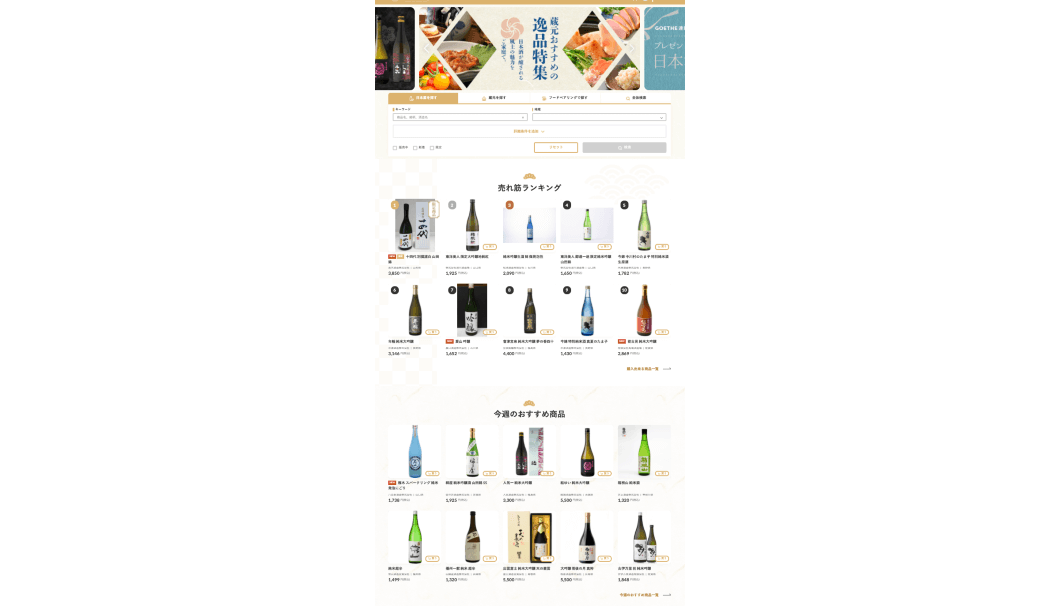

「Sakenomy Shop」も同じ考え方です。アプリと連動することでお気に入りのお酒を探し回る必要がなくなり、酒蔵直送の最高の状態で購入できる。結果、消費者のメリットが増える。今後は、酒販店やレストランも巻き込んだ形にしていく予定です。

「Sakenomy shop」のトップページ

そうやって、「Sakenomy」やサケブロックチェーンを使って、オンラインでも流通でもリアルタイムでマーケティングデータを集めることができれば、酒造りに生かすことも可能です。「いまはこういうお酒が求められる傾向にある」などと考える材料になります。なんとなく造って売れる時代ではありません。この先、産業として生き残っていくための仕組みづくりをしているんです。

─ コロナ禍によって、中田さんご自身に変化はありましたか。

中田:1年のうち3分の1ずつを東京・地方・海外で過ごすような生活でしたから、この1年は東京で過ごす時間が多くなりました。すると、もっとやるべきことがたくさんあると気づいたんです。「Sakenomy」の改善、「Sakenomy Shop」の立ち上げ、海外のコールドチェーンとブロックチェーンの構築......この期間中に一気に進めたら、目標とするゴールがかなり近づいてきました。この1年で基盤を固めたことで、自分にとっては明るい兆しが見えるようになりました。

個人的には、海外に行けなくなって、海外の友人と連絡が取りづらくなったのは残念でしたが、いまは仕事に集中する時期だと捉えれば、有意義な時間を過ごせました。違う言語を学んでみたり、新しいことを始めたりして、人間として成長できたと感じます。

そういう意味では、生活や価値観が多様化して、自分の身の回りのことが見直される機会だったんだと思います。地震や台風もそうですが、生きている限りはいろんなことが起こる。それを受け入れたうえで、何をすべきか、何を変えるべきなのかと、前向きに考えることが大切なんだと思います。

─ 話を聞けば聞くほど、意思の強さをひしひしと感じますが、悩んだりすることはないのでしょうか?

中田:基本的に、悩むことはありません。判断が異常に速い。自分のアイデアが固まった瞬間に、「よし、やろう」と周りに声をかけるだけ。というのも、生まれてから「好きなことをやる、嫌なことはやらない」。苦労とか大変さは「嫌なこと」ではないんです。でも、自分の生き方や考え方に反するものを、お金を稼ぐため、好かれるためにやることは一切ない。好きなことであれば、どんなに大変だろうが、やります。

何よりも世の中の幸せを最大化することを考えれば、喜ぶ人の数を増やすことが大事。自分の好きな人たち、伝統産業に携わる人たちがどれだけ喜べるかどうかが、いちばんの判断基準になる。だから、そのための仕組みをつくっているんです。

取材を終えて

印象的だったのは、あくまでも冷静かつロジカルな視点で、日本酒産業の課題を捉えていたこと。中田さんが取り組んでいるのは、まさに、日本酒産業そのもののイノベーション。そのビジョンが実現したとき、日本酒の可能性が最大限に発揮され、「いつでもどこでもおいしい日本酒が飲める」世界が現実となるのでしょう。

コロナ禍で厳しい現実と直面する私たちにとって、大きな希望を感じられるひとときでした。

(取材・文:大矢幸世/編集:SAKETIMES)