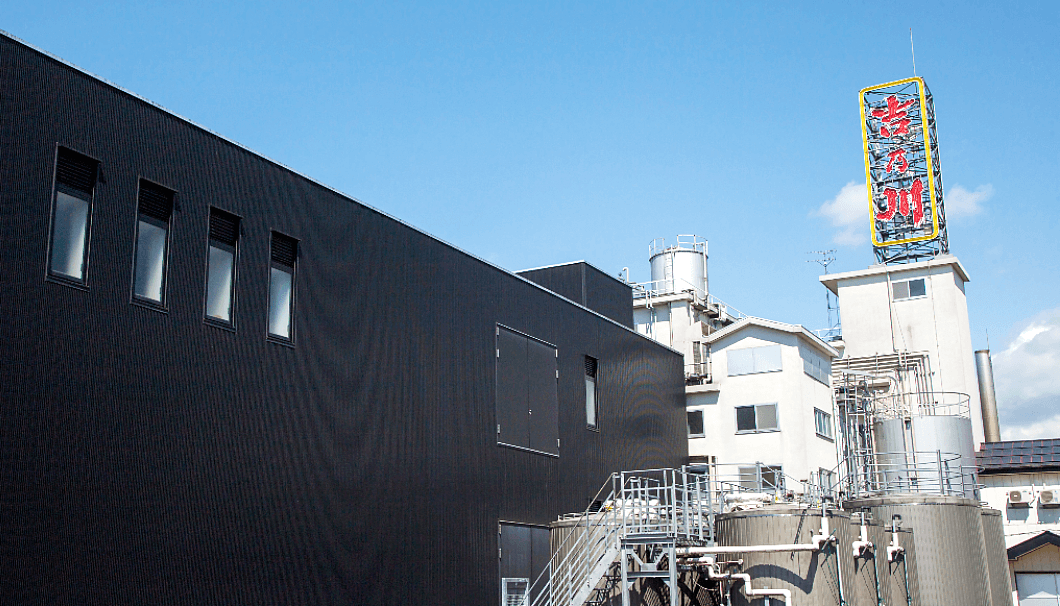

新潟県長岡市の摂田屋(せったや)地区は、江戸時代から醸造が盛んな地域で、現在でも趣ある酒蔵や醤油蔵、味噌蔵が軒を連ねます。

この醸造の町・摂田屋にあるのが、創業1548年、室町時代から470年余という年月を重ねてきたという吉乃川です。代表銘柄の「極上吉乃川」は、酒どころ・新潟県を代表する日本酒として知られ、地元では根強いファンを集めています。

近年ではクラウドファンディングやクラフトビールの醸造など新たな試みのほか、「極上吉乃川」の発売以来、約30年ぶりとなる新ブランド「吉乃川 みなも」を2019年に発売し、「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2021」の2部門で受賞するなど、高い評価を得ています。

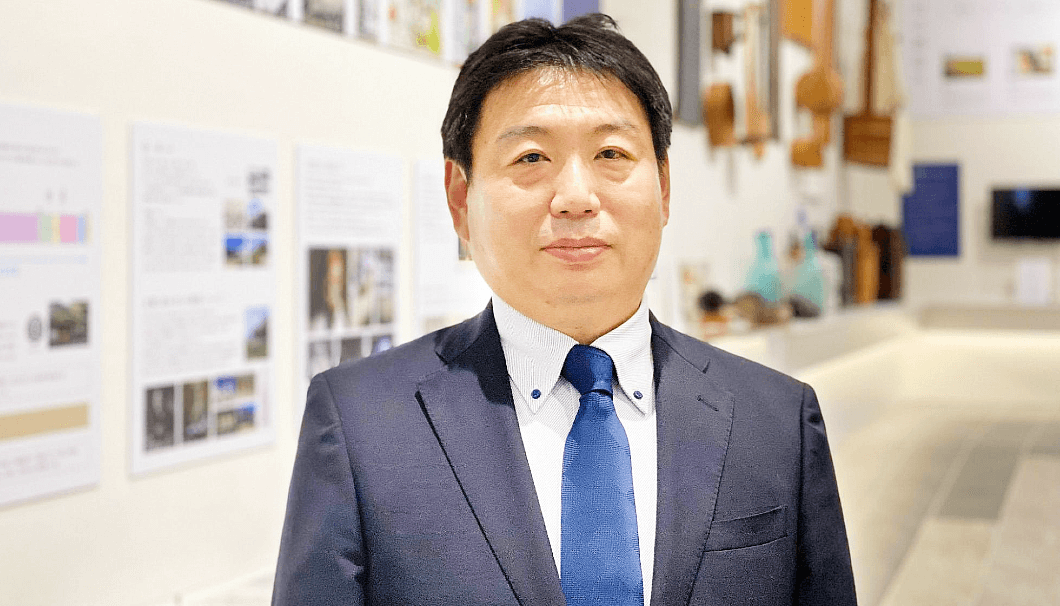

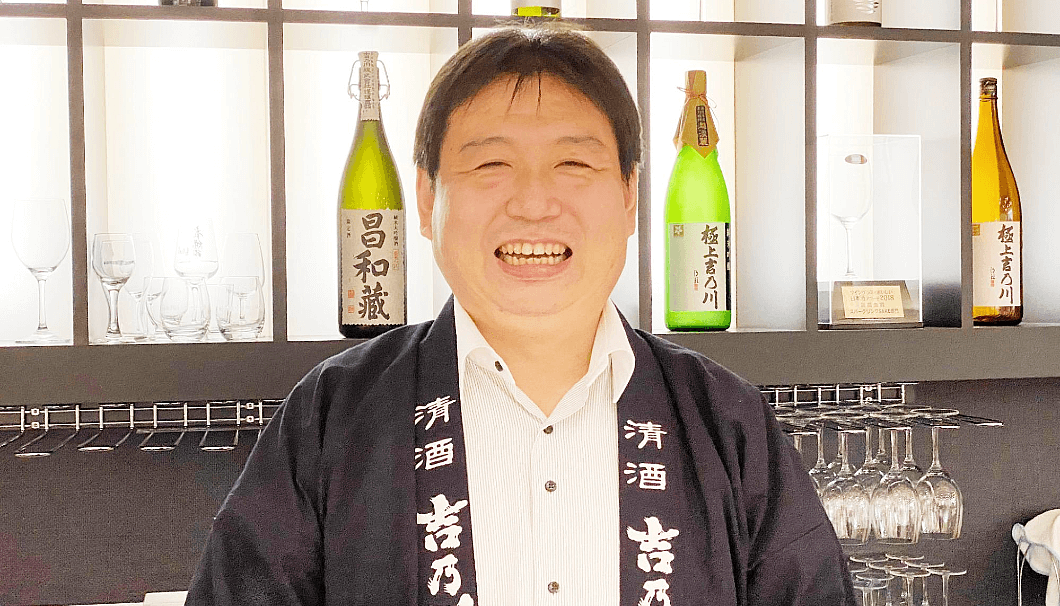

新潟県内でもっとも長い歴史を誇る酒蔵ながら、新たな挑戦を続ける吉乃川ですが、その立役者のひとりが、2016年から代表取締役社長を務める峰政祐己(みねまさ・ゆうき)さんです。

創業家以外の出身者としてはじめて社長を務める峰政さんは、専門分野であるマーケティングの知見を生かし、新たなファン層を開拓しています。

今回は峰政さんとともに、社長就任からの5年と、その改革への布石を振り返りながら、吉乃川の新たな挑戦を紐解きます。

新潟に暮らす人のための晩酌酒

国内でもっとも酒蔵数の多い、酒どころ・新潟県で、最古の酒蔵として日本酒を造り続けてきた吉乃川。

早くから醸造の近代化を進め、大正時代に建設されたという倉庫「常倉(じょうぐら)」は、天井に鉄骨が組まれた「トラス工法」による鉄筋コンクリート造で、国登録有形文化財にも指定されています。

「SNSを見ていると、『父と初めて飲んだ酒です』『祖父がよく飲んでいた』と、人々の記憶にしっかりと残っているようで。やはり、吉乃川は『新潟の人のための晩酌酒』でありたいと思っているんです。スーパーやコンビニで気軽に買えて、『今日はちょっと良いことがあったから』と思ったときにすぐ手に入る日本酒でありたい。生活と寄り添う世界をつくりたいんです」

吉乃川 代表取締役社長の峰政祐己さん

そう話す峰政さんは、兵庫県西宮市の出身。3歳から東京で育ち、新潟とは縁もゆかりもありませんでした。

峰政さんが吉乃川と出会ったのは、大学卒業後に入社したマーケティング会社でのこと。屋形船での宴席で同僚が担当していた吉乃川を飲み、「普通に飲む酒なのにうまい」と驚いたのだそうです。

その後、大手ビールメーカーなどと並行して吉乃川を担当することになり、独立して個人でマーケティングの活動をし始めてからもそのまま吉乃川を担当。外部の立場から10年以上に渡り、吉乃川の広告宣伝や営業活動に携わってきました。

2008年、第19代当主で代表取締役社長(当時)の川上浩司氏に請われる形で、吉乃川に入社し、商品戦略や広告、販売に取り組むこととなりました。

2011年から8年間に渡って、上越新幹線限定で掲出されたシリーズ広告「東京新潟物語」は、誰もがそれぞれの「故郷」を思い浮かべるストーリー仕立ての作品となり、インターネットでたびたび話題となりました。

「大手企業を相手に実績を出してきましたし、なんとかやれるだろうと思っていましたが、日本酒の世界はなかなか難しいなと。僕は主に自家用酒販を担当していたのですが、スーパーやコンビニに話を聞いてもらうと、ちょうど『地酒を取り扱いたい』というニーズが高まって、年々売上を伸ばすことができたんです。今では、地元・新潟県のスーパーやコンビニでは、地酒の中で約10%のシェアを獲得しています。

一方で、『どこでも買えるのは安売りするようで良くない』『うちでしか買えないものがいい』といった意見もあって、希少性を担保したい方もいる。ただただ売上を伸ばせばいいというわけではなく、ブランドとして戦略を考えなければならない難しさもありました」

ボトムアップで新しいチャレンジに取り組める組織に

東京を拠点に「外から見た新潟」と「吉乃川」の良さを伝え続け、着実に実績を積み上げてきた峰政さんに転機が訪れたのは、2016年のこと。それは吉乃川にとっての辛い試練でもありました。

2016年夏に製造部長の高橋方夫さん、そして代表取締役社長の川上浩司さんを相次いで亡くし、会社の支柱を失ったのです。

以前からホールディングス体制に移行しようと経営陣のあいだで議論され、2016年4月には内々に事業会社の代表取締役社長への就任を打診されていたという峰政さんでしたが、当時の社長の逝去はあまりに大きな喪失でした。

「いま思えば、吉乃川の改革を後退させまいと、僕に先導役を託したのかもしれません。僕は浩司さんともよくケンカしていましたが、家族経営的な体質からきちんとした企業に変わらなければという考えは一致していました。

友人からも後から『良く引き受けたね』と言われましたが、不思議と『僕しかできないだろうな』と腹も据わっていた。働いている人もいるし、酒もあるし、売らなければ生きていけない。とにかく僕がやるしかない、という感じでした」

2016年9月に代表取締役社長に就任した峰政さんは、生産や業務用酒販などの現場にも足を運び、さまざまな社員と対話を重ねました。

「最初の2年はあまり動かないようにしようと思ったんです。いきなりあれこれ変えるのでは、『東京から来た元コンサル社長が何を言うんだ』と反発も食らうでしょう。

長らくトップダウンで、経営陣が部長や課長をすっ飛ばして現場の社員に指示することもあるくらいでしたから、ボトムアップで何かを生み出すのも苦手な組織になっていました。まずは、『何か言ってもいいんだ』という雰囲気づくりが必要だと思ったんです」

2016年から始めた自社での酒米作りを本格化し、2018年春からは、農地所有適格法人として吉乃川農産株式会社で米作りを開始。

自家栽培した五百万石で醸した「純米吟醸 原酒生詰〈蔵元栽培米 五百万石〉」を発売するなど、酒造りの原点に立ち返る試みも進め、あらためて「吉乃川の目指す酒とは何か」を問い直す機会を設けました。

「『極上吉乃川』を造った元杜氏の鷲頭昇一さんをいまでも信望する者も多いのですが、鷲頭さんの100点をキープしようという意識では、どこかで限界が来てしまいます。

今の時代の酒蔵はどこも切磋琢磨し、去年より今年、今年より来年と進化し続けています。ですから、僕らも鷲頭さんのやってきたことを自分たちなりに解釈し、吉乃川の味を守るために進化していかなければならない。

僕らにとっては『いつも飲む味』かもしれませんが、お客様にとっては一期一会。飲むその瞬間に『おいしい』と思ってもらわなければならないんです」

「酒飲み文化」の裾野を広げるために

吉乃川が目指すのは、「日常を満たす酒」。それは長年、新潟の人の晩酌酒として食卓に並んできた自負でもあります。

「あくまで主役は料理。酒は“助演俳優賞”でいいと思っているんです」と峰政さん。けれども、その「日常酒」の形は、時代につれ変わっていくといいます。

「日本酒が家にあるという家庭は多いけど、たいていはお父さんしか飲んでいない。お母さんや成人した子どもにもいっしょに楽しんでもらうためには、もっと別の方法を考えなければならないと思うんです」

日本酒カクテル「SAKE TONIC(サケ トニック)」

その答えのひとつが、2020年にファミリーマート限定で発売した「SAKE TONIC(サケ トニック)」や「酒蔵の淡雪スパークリング」です。

日本酒カクテルやスパークリング日本酒といった、低アルコールですっきりと飲みやすい新たな日本酒の飲み方を提案することで、ファンの裾野を広げようとしているのです。この試みは好評につき、2021年にも第2弾として「SAKE TONIC LIME(サケ トニック ライム)」が発売されました。

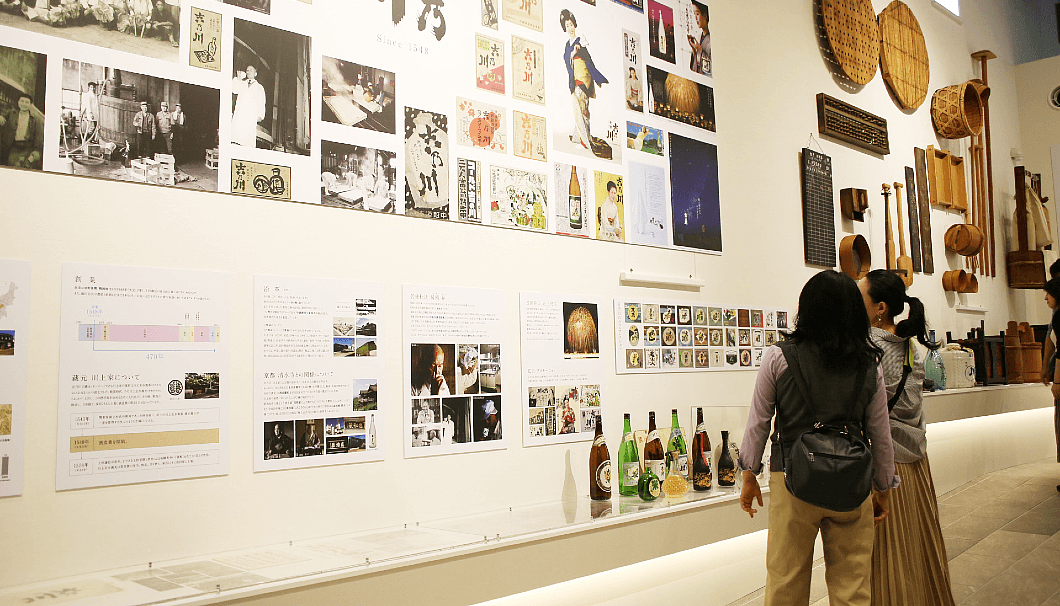

さらに、2019年10月に、社内の倉庫「常倉」を改装してオープンした「吉乃川 酒ミュージアム『醸蔵(じょうぐら)』」も、より多くの方に日本酒文化に慣れ親しんでもらいたい、気軽に酒蔵に立ち寄ってもらいたいという想いから発案されたものです。

吉乃川 酒ミュージアム「醸蔵(じょうぐら)」

「うちの蔵はどこかへ行くついでの“立ち寄り地”になればいいなと。温泉や観光に行く途中で、『そういえば、こんなところがあるらしいよ』と醸蔵にお越しいただければ、ここでしか飲めない酒があって、甘酒が飲めて、酒造りや歴史について学ぶことができる。家族みんなで楽しめるような場所にしたいんです」

日本酒ファンに留まらず、広く「酒飲み文化」を育んでいくため、2020年からクラフトビール「摂田屋クラフト」を「醸蔵」内で醸造。吉乃川と同じ仕込み水を用い、副原料に米麹を使うなど、酒蔵ならではのビール造りを行なっています。

また、吉乃川では日常に満足をもたらすだけでなく、「感動」を呼ぶ酒造りにも手を伸ばしています。プレミアムな日本酒を「お客様専用マイボトル」に詰めて、酒蔵から自宅へ直送するサービス「カヨイ」は、クラウドファンディングで目標額を大幅に上回る5,345,000円を達成。2021年夏から正式サービスとしてスタートしました。

江戸時代、徳利にお酒を詰め、空になれば代金と引き換えにまた酒を注ぐ販売方式に着想を得て、「現代の通い徳利」として生まれたこのサービス。

地元・長岡の金属加工企業と協業し、独自開発したフルステンレスのボトルをリユースし、月替わりの特別なお酒を注文することのできる「カヨイ」は、日本酒ファンだけでなく、サステナビリティに関心の高い新たな顧客層を開拓しているといいます。

日本酒に「満足」と「感動」を

コロナ禍でどの酒蔵も苦境に立たされるなか、新商品の開発やビールの醸造、クラウドファンディングといった新しい販売手法など「攻めの一手」を投じ続けてきた吉乃川。そこには峰政さんの強い信念があります。

「亡くなった社長との約束がありますからね。浩司さんとよく話していたのは、『日本酒業界はどうしても“せねばならない”が多いけど、もっと自由に楽しめばいいじゃないか』と。『お前がちゃんとやれよ』と、どこかで見守ってくれている気がします。

コロナ禍は想定外でしたが、晩酌酒の低迷はここ数年ずっと懸念材料ではありました。その変化が一気にこの1年で起こったようなものだと思います。もちろん、コスト削減など“せねばならない”ことはありますが、それでも日本酒が、吉乃川の酒が好きだから。いまここで変わることができれば、未来につなげられるかもしれない。

新潟の人は真面目だから、『自分ががんばればなんとかなる』と思っている人が多いけど、やっぱり楽しいほうがいいじゃないですか。楽しく酒造りをして、結果としておいしい酒ができれば、それがいちばんじゃないかと思うんです」

峰政さんはあらためて、日本酒の魅力をこう語ります。

「日本酒は“ゆっくり”なのがいいと思うんです。燗酒でもグラスでも、少しずつ味わえるから、時間をゆるやかにしてくれる。今はみんな時間に追われて、忙しいじゃないですか。ウェブ会議が立て続けに組まれて、休む暇もないくらい。

酒はコミュニケーションツールでもありますから、酒場でふと隣の人と会話が弾んだり、仲良くなったりするのが楽しいんだけど、いまはそれもはばかられる。そんなときだからこそ、冷やでも燗でも楽しめる日本酒は、ひとりでゆっくり過ごすにも寄り添ってくれるんじゃないかと思うんです」

吉乃川が470年余の長い歴史を経て、今に続いてきたのは、挑戦を続けてきたからと言えるのでしょう。その一端が垣間見えるようなこの数年の取り組みによって、吉乃川はますます日常の「満足」と、ときどきの「感動」を生む酒造りに邁進しています。

季節が冬に変わり、肌寒さを覚えるいまだからこそ、「極上吉乃川」を燗にして、そのゆるやかな時間を味わってみてはいかがでしょう。

(取材・文:大矢幸世/編集:SAKETIMES)