桜や花見に関心を持たなかった鎖国時代

鎖国時代、長崎の出島に置かれたオランダ商館。この商館に滞在したオランダ人のなかには、日本の医学や蘭学の発展に寄与したツンベルクやシーボルト、さらに当時の日本を海外に紹介したケンペルやティツィングがいました。

ツンベルクが帰国後に出版した『日本植物誌』には、90の新種を含む812種類の日本の植物が詳しく紹介されていますが、桜については簡単な記載のみ。シーボルトもツンベルクを参考に日本の植物をより細かく観察し、兵庫県の生田神社では桜やあんずの並木を実際に見ておきながら、花見を想起させる記述はしていません。

植物研究の専門家である彼らにとって「桜」はあえて説明するほど珍しい植物ではなく、ましてや日本人の花見についてはまったく関心がなかったのでしょう。

外国人の花見に対する認識の変化

明治時代初期に来日したイギリスのチェンバレンが日本の風俗習慣などを観察して書いた『日本事物誌』では、「芸者」や「相撲」「茶」など、200を越える項目が詳細に紹介されています。ところが「桜花」の項目には、「毎年春が来ると、大勢の人々が桜の名所に繰り出す」としか書いてありません。日本人の花見に対する特別なこだわりは理解できなかったようですね。

花見を賛美したベルツ

一方、明治9年に来日したドイツのベルツは『ベルツの日記』の中で、隅田川沿岸の向島へ馬で遠乗りし、堤に沿って満開に咲く桜の下に集まり、人々のざわめきの中にいる着飾った娘たちを「いつもはあまり美しいとは思わない女性たちが、今日はどうしてこんなにも魅力的なのか」と、花見のもつ魅力に賛美を惜しみません。

桜に日本人の無常観を見たケーベル

また、明治26年に来日したドイツのケーベルは『櫻史』の中で、「桜の季節こそ、日本人を観察すべき時である」と記しました。華やかに咲く桜があっという間に散り去ってしまう様子に日本人が人生を重ね合わせる姿を取り上げながら、「みずからの美と青春の儚さを見るのである」と、日本人の無常観を解説しています。

桜に惚れ込んだフレイザー婦人

さらに、明治22年に来日た英国全権公使の妻・フレイザーも桜に惚れ込みました。『英国公使夫人の見た明治日本』の中では、「東京は桜の都市」と言い切り、「水に浸る向島の桜、雲のように大公園を覆う上野の桜、そしてその桜を一目見ようと集まる人々」などと、桜について熱く語っています。

再来日したときも「自宅の桜越しに、昔と同じように富士山が微笑んでくれました。日本は永遠に、私の第二の故郷であり続けるでしょう」と、日本の桜に対する思いを熱く語ったのだとか。

ポトマック河畔の桜の生みの親・シドモア女史

アメリカ・ワシントンD.C.のポトマック河畔に咲く桜は日米友好親善の象徴。明治45年(1912年)に、日本から約3000本の苗木が寄贈・植樹されました。それから100年以上が過ぎた今でも、毎年盛大な「桜祭り」が行われています。

当時、このポトマック河畔を向島のような桜の名所にしようと提案し実現に努力した人物こそ、『日本旅行記』を書いた旅行作家のシドモア女史と言われているのです。

女史は著書の中で「4月になると、見事に咲き誇る桜の花が国全体を白とピンクで飾りたて、人々を喜ばせている」と、日本の桜の美しさを称えました。

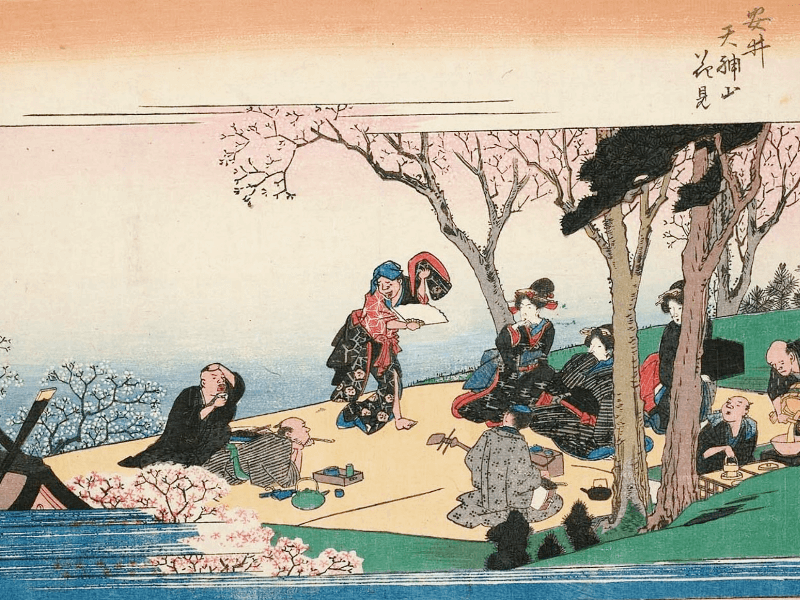

さらに、「男たちが踊っている。銚子とひょうたんを手に持ち、花見の群衆に向かって演説をする。全員が生まれつきの俳優であり、弁士、そしてパントマイム役者でもあるのだ」と、これだけ多くの人が酔っ払っていながら、いさかいや乱暴な振る舞いが見られないことを絶賛しています。

日本人のDNAに刻まれた「群飲」

今では、満開に咲く桜の美しさが世界的に認められ、世界中で桜の木が植えられるとともに、ポトマック河畔の桜祭りに代表されるようなイベントも、各地で盛大に行われるようになりました。ところがそれらは、日本の花見を構成する3要素のうち、「群桜」「群衆」のみを満たし、桜の下で飲み食いをするという「群飲」は見られません。

日本では古来から、一定の季節になると、風光明媚な海や山に酒や食べ物を持って集まり、全員で歌い踊りながら飲み食いをする行事がありました。これは、娯楽としての側面も持ちつつ、貴重な男女の出会いの場でもあったのです。

ところが、集団作業が求められる水田稲作が大陸から入ってくると、この行事に新たな意味が生まれていきます。米の種をまく目安となる、桜の花が咲くころに行事が開催されるようになり、その年の豊作を願いながら村人たち全員で酒を飲む「群飲」が、結束を強めるために必要とされていくのです。

鎖国などの影響によって異国人との関わりがほとんどなかったことで、民族としての日本人の信頼関係が形成され、大衆の前でもすべてをさらけ出してしまうような独特の「群飲」文化が生まれたのでしょう。

(文/梁井宏)