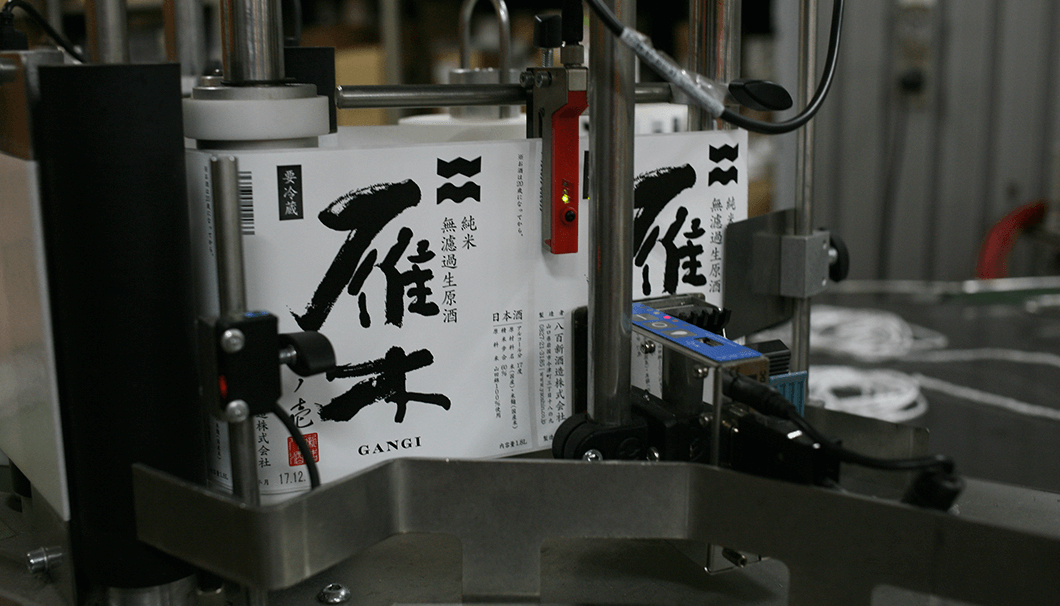

明治10年(1877年)に山口県岩国市で創業した八百新酒造。代表銘柄の「雁木」は、現蔵元である5代目・小林久茂氏が平成12年(2000年)、蔵元杜氏に就任したときに誕生しました。錦川の土手にあった階段状の船着場のことを差す「雁木」という名前には「水際にいのち生まれる」という思いが込められています。

全国的な人気を誇るブランドとして成長し18年。現在も品質を向上させるための努力を欠かさない、八百新酒造の造りに迫っていきます。

廃業の危機を乗り越えて

昨年度の生産石高は1,450石。毎年、出荷量を更新し、過去最高の量になりました。しかし、現在の人数と設備ではこれが限界とのこと。

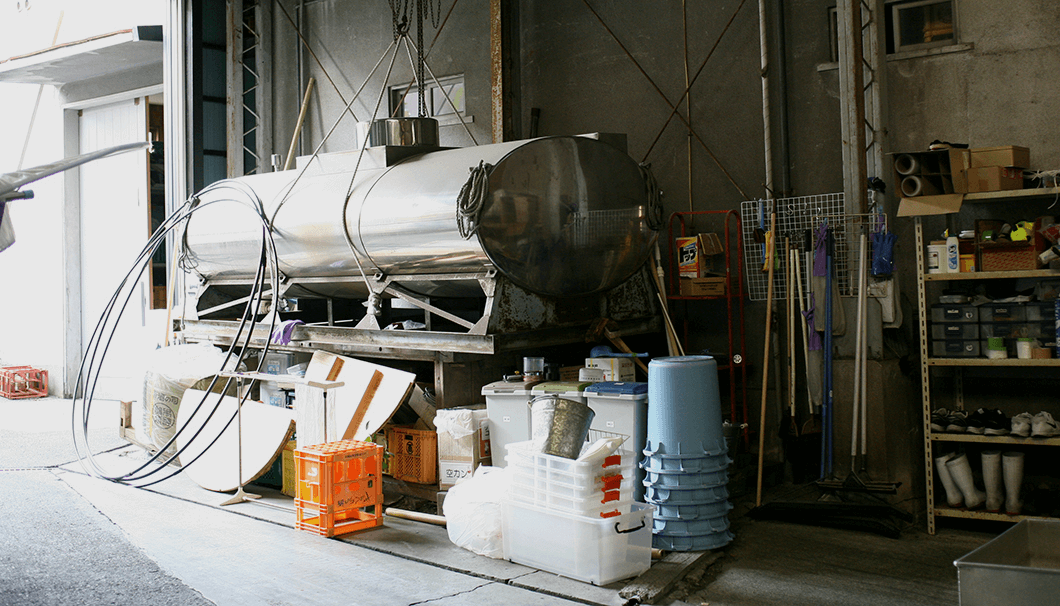

今でこそ、新入社員が入って、蔵人が8人になりましたが、それまでは4人で酒造りを行っていました。人数が少なかったころは、タンクローリーで湧き水を汲みに行っていたため、その作業だけで1日がかり。いつも3人で水汲みをしていたそうです。

山口県北東部の周南市を水源とする錦川の上流まで水を汲みに行っていたのは、ダムができて水の流れが変わり、井戸水に海水が混ざり始めたからだそうです。

八百新酒造は、錦川の河口近くの川縁に位置しています。そのため、水質の変化による影響を受けやすく、一時は廃業も考えたほど。しかし、仕込み水を湧き水に切り替えることで酒造りを続けることができました。現在は、海水が入り込んでいない地中深くまで井戸を掘り、仕込み水として使っています。

同じ量の米を蒸すことから始まる酒造り

朝一番の作業は、米を蒸すこと。昔ながらの木桶を使って蒸米を運びます。

麹米にするものは手作業で放冷し、2階の室へ担いで持っていきます。

八百新酒造の麹は冷凍保存されています。作業効率を考え、毎日同じ量の米で麹を造り、仕込みの量が少ないときに冷凍。逆に量が多いときは、冷凍保存していた麹を解凍して使います。冷凍しても発酵には影響がないそうです。

酒母造りの際は、タンクを近くまで移動させてから蒸米を投入します。こまめに温度を計りながらの作業です。

放冷機を通って冷やされた掛米は一輪車で移動させます。一時期はエアシューターを使っていたようですが、増築をしながら機械や道具を増やしていったため蔵内の動線が良くないことや、長いエアシューターの清掃をするのは難しく、清潔さを保つことができないなどの理由から、2人が交互に走り回って運ぶ方法に切り替えました。

仕込みタンクは、3年前に冷蔵施設を増築して増やしました。

この日は、留添の温度を6℃に下げたいということで、仕込み水を氷にしてタンクに投入し、温度を調節しながら作業をしています。製氷機には井戸水でつくった氷が常に用意してあり、いつでも使える状況だそうです。

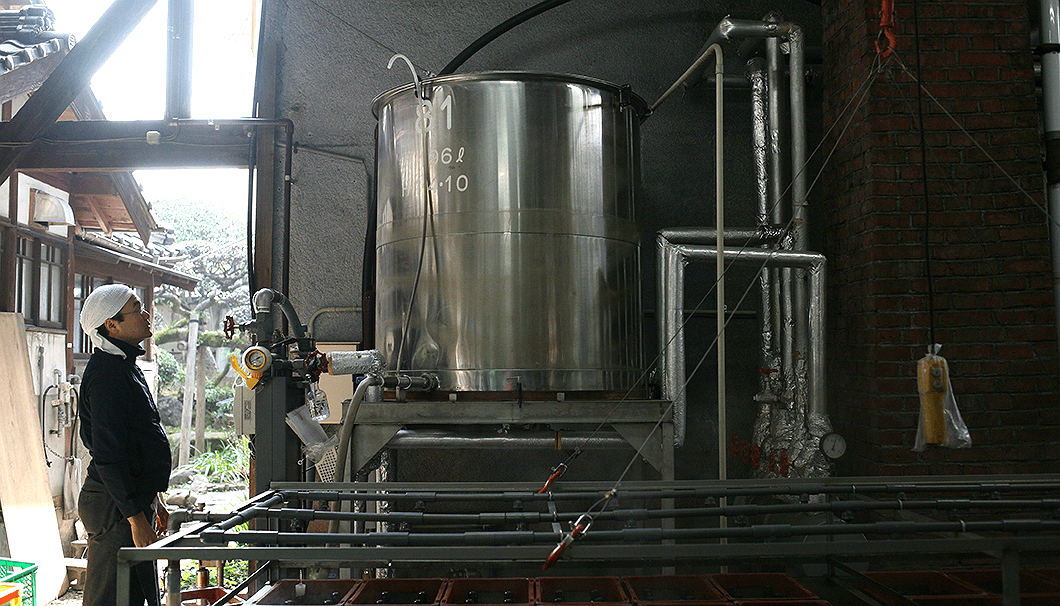

火入れ方法は、瓶燗。この大きなタンクに地下水を入れ、64℃になるまで温めます。1日に2〜3回の火入れ作業がある場合は、湯を使い回すそうです。それくらい、冬は湯が沸くまでに時間がかかるのでしょう。

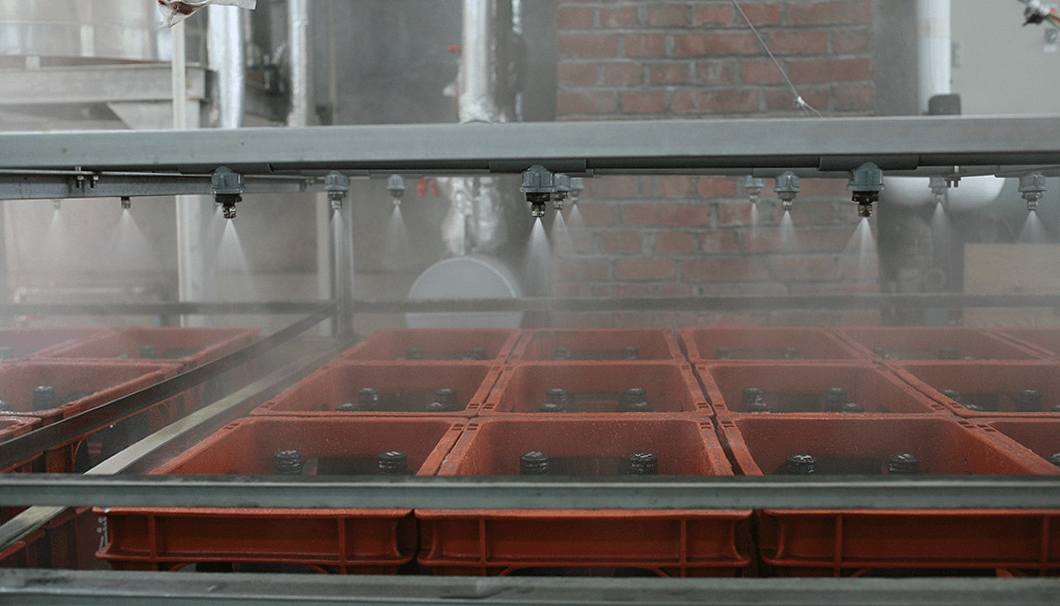

温度が上がったら、手早く冷却。井戸水をかけて冷やします。

洗米は10キロずつ行います。この日は500キロの洗米。つまり、必要な洗米の回数は50回。重労働ですね。今までは洗濯機で水切りを行っていましたが、どうしても長持ちしないという理由から、専用の遠心分離機を購入し使っています。麹米も掛米も、すべて同じ方法で原料処理をしています。

「毎年味わいたい」と思わせるお酒を目指して

八百新酒造の動線が不便なのには理由があります。

それは、蔵のある場所が、もともと米の貯蔵施設だったから。明治10年(1877年)、岩国吉川藩の御用商人として、諸商い(今でいう総合商社的な事業)をしていた八百屋甚兵衛の養子となった八百屋新三郎が分家独立し、錦川の河口近くにあった藩主の別邸である御茶屋跡に「八百新」を創業しました。その後、新三郎は清酒醸造を本業とし、酒蔵として稼働させるために徐々に増築していったのだそう。

かつての米蔵には、白蛇の発祥という伝説がありました。それは、米を食べていたハツカネズミをエサにしていた蛇が白くなったというもの。さらに、社長が子どものころには、野生の白蛇がこの場所に生息していたそうです。

その伝説から、蔵の裏に社がある八百新酒造。そんな蔵で醸されるお酒は、きっと縁起が良いでしょう。

製造責任者の榊田氏は、「昔から『雁木』を飲んでくださっている方からは、お酒が軽くなったと言われるのですが......」と前置きして、こう語ります。「でも、ていねいに造れば造るほど、きれいなお酒に仕上がることがわかりました。原料処理と温度管理には特に気をつけています」

ひとつひとつの工程を、確実に、ていねいに。きれいで美しい酒質だが、しっかりとした米の味わいもある。「雁木」は、飲めば飲むほど、コクと旨味が感じられるお酒です。ガツンとしたアルコール感は以前に比べると少なくなりましたが、雑味が減ったぶん、日本酒としての良さがわかる仕上がりになっています。

今後、技術の向上や蔵人の思いが重なって、「雁木」はどこまで美味しくなっていくのでしょうか。「毎年味わいたい」と思わせるお酒であることは、間違いありません。

(文/まゆみ)