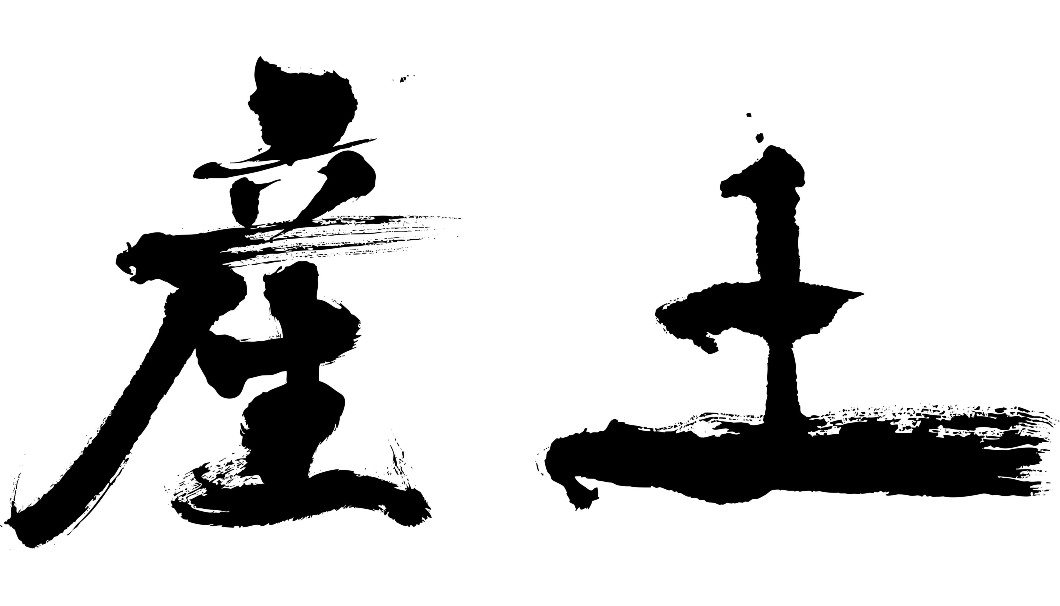

2021年12月、熊本県の花の香酒造が新ブランド「産土(うぶすな)」をリリースしました。

代表の神田清隆さんは、「産土」はひとつのブランド名にとどまらず、日本酒における、ワインの「テロワール」に匹敵するほどのキーワードになると考えています。

新ブランドとともに新たなスタートを切った決意として、神田さんは、全国の特約店69軒を解散し、ゼロから営業活動を始めました。そうした決断に至るには、どのような覚悟があったのでしょうか。

熊本県和水町(なごみまち)にある酒蔵をおうかがいし、「産土」の哲学について話を聞きました。

「花の香」の復活から、"真の地酒"の追究へ

1902年、熊本県にて創業した花の香酒造は、2011年に神田清隆さんが6代目蔵元に就任するころは、深刻な経営難に悩まされていました。

そんな時、「獺祭」の旭酒造のドキュメンタリー番組を観た神田さんは、経営難から復活する術を学ぶため、同社の桜井会長のもとを訪問。すると、「経営者が酒造りのロジックをわかっていないと蔵は変えられない」と言われ、2014年9月から2ヶ月の間、旭酒造で修業し酒造りを学ぶことになりました。

「一般的に獺祭は機械中心の酒造りをしているイメージが強いかもしれませんが、とてつもない量のお酒をすべて手作業中心で造っています。

酒造りの全工程が1日で見られる上、精米歩合や酵母による違いも明確で、あれほど基本を勉強できる酒蔵はないと思います。『獺祭』で学んだことを、自分なりに再現したのが『花の香』という銘柄でした」

撮影:2017年

獺祭で学んだ技術を持ち帰った神田さんは、製造量を順調に増やしながら、経営を軌道に乗せていきます。そのかたわら、「"真の地酒"を実現させたい」という想いが強くなり、地元・和水町の農家に声をかけて、酒米づくりを始めました。

「初めは、せんきん(栃木県)の代表の薄井一樹さんが話していた『ドメーヌ(※)』や『テロワール』の考え方に共感し、私たちの蔵でもその言葉を使うようになりました」と話す神田さん。

※ワイン用語で、ブドウの栽培から醸造、熟成、瓶詰めまでをおこなう生産者のこと

真の地酒を追求するうちに、「新政」「仙禽」「而今」をはじめとする「J.S.P.(ジャパン・サケ・ショウチュウ・プラットフォーム)」の加盟蔵の蔵元たちとも情報交換をするようになりました。

神田さんが"真の地酒"を追究するために読んだ書籍の数々

地元のルーツを探るため、地元の歴史や文化に関する本を読み漁り、時にはフランスへ足を運んでワインの醸造哲学について学んだ神田さんの中に、だんだんと"テロワール"とは異なる独自の考え方が芽生えます。

「『世界一とは何か?』を知るために、フランスワインの名産地をキャンピングカーで回ったんです。ワイン畑の丘の向こうには何があるのかと知りたくなって登ってみると、そこには田舎の原風景が広がっていました。その風景は、和水町とそこまで変わらなかったんですよね。それだけに、そこでワインを造っている人たちの意思を強く感じました。

彼らは、世界一のワインを造ろうとはしていない。シャブリにはシャブリの哲学、ボルドーにはボルドーの哲学がある。その土地の先人たちへの敬意を持ち、哲学をきちんと築かなければ、酒造りの文化は個性と敬意を失い、社会の潮流の中で、単なるアルコールの一種と認識されて廃れてしまうのではないかと感じました」

フランスのワインの地域との結びつきを学びながら、神田さんは次第に「次世代に何を残していくべきか」を考え始めます。

そんな折、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大。幸いにして、花の香酒造は売上の減少を抑えられたといいますが、世の中の価値観を大きく変えるこの出来事は、神田さんが次なるステージへ進むきっかけとなりました。

「真の地酒を極めようとするうちに、自分の目指しているものが、これまでの『花の香』の酒質と乖離していることに気づいたんです。

旭酒造での修行を決意したときに比べれば、技術も身についたし、緊急性の高い財務の問題はないし、情報交換できる仲間たちもいる。また、日本酒市場の状況が厳しく、酒販店さんが販売に苦戦しているいま、敢えて退くことが逆に相手の助けになる。もしかすると、今こそ一からやり直すタイミングかもしれないと考えたんです」

「テロワール」に代わる言葉としての「産土」

地酒としての日本酒のあり方を追求する中で、神田さんは、ワインの「テロワール」という言葉を日本酒に当てはめることに違和感を覚え始めたと話します。

「テロワールとは、ブドウの生育環境を意味する言葉で、フランスで生まれた言葉です。お酒にその土地の風土を反映させるものとして、日本酒にも使われることが多い言葉ですが、本来のニュアンスが違うため、違和感がありました」

花の香酒造 6代目蔵元 神田清隆さん

周囲の人々に「テロワールに代わる言葉を探している」と伝える中で、ある時に出会ったのが「産土(うぶすな)」という言葉でした。

「見た瞬間に鳥肌が立ちましたね。『産土』とは、日本に古来から伝わってきた言葉で、"ものを生み出す母体となる土地"を意味します。生まれた土地の守護神のことを『産土神(うぶすながみ)』というんですが、日本酒はもともと御神酒として神様と対話するための道具だったことも合わせて、『絶対にこれだ!』と思いました」

画像提供:花の香酒造

「産土」という言葉には、豊かな自然が与える土地の恵みというニュアンスが込められています。「その土地の風土を生かした日本酒を造ることで、次世代へ受け継がれる自然を守っていきたい」という神田さんの想いを表現するのに、まさにぴったりの言葉でした。

神田さんは、「産土」という言葉を花の香酒造の商標として登録しました。しかし、それはあくまでこの言葉の意味を守り、広めるためだといいます。

「独占するつもりはなく、ほかの人が使えるようにあえて商標を取ることで、この言葉を守ろうと思ったんです。日本におけるものづくりの精神として共有していきたいと思っています」

当初は日本酒の商品名にするつもりはなかったそうですが、言葉が広く認知されるきっかけになると考え、新しいブランドにも「産土 ubusuna」と名づけました。

地元の水と米を生かした酒造り

花の香酒造の造る「産土」という日本酒は、酒蔵を囲む自然と歴史を徹底的に追究したうえで構成されています。

画像提供:花の香酒造

「熊本県は、環境省の『名水百選』に選ばれた名水がもっとも多い水の都。その地層は独特で、9万年前の阿蘇山の大噴火による火砕流が凝固した岩盤があり、それを受け皿にして地下水が溜まっています。阿蘇の外輪山に降り注いだ雨水は、20数年をかけて有明海までゆっくりと流れるなかで自然に濾過されていくんです。

また、表層は度重なる阿蘇山の噴火により大量の火山灰が降り積もり、水が浸透しやすい土壌です。江戸時代の肥後熊本藩の初代藩主である加藤清正は『土木の神様』とも呼ばれ、農業用水路の整備に力を入れていました。そのおかげで農業が盛んになり、水田にも高い保水力がもたらされたため、大量の水が地下へと供給されるのです。

このように地下と表層に水がふんだんに蓄えられているのが熊本県です。花の香酒造では、9万年前と12万年前の岩盤をくり抜いた井戸から仕込み水を汲み上げています。9万年前のミネラルやタンパク質が含まれているからこそ、低アルコールでもとろみを甘味と感じられるお酒ができます」

豊かな水源に恵まれた熊本県の菊池川流域は、2000年もの水稲文化の歴史を持つ米どころ。江戸時代、この地で生産される「肥後米(ひごまい)」は、世界初の先物取引市場といわれる大阪堂島米会所にて、「天下第一の米」と呼ばれていました。

その時代に育てられていたのが、「穂増(ほませ)」という在来種の米です。穂増は在来種の中では珍しく、子孫となる品種が残っていません。2017年に菊池川流域の農家を筆頭に、県内の農家とともに、40粒の種もみからこの米を復活栽培させました。現在、穂増は花の香酒造でも栽培されています。

「産土 穂増」(画像提供:花の香酒造)

「私たちは、『穂増』を江戸時代と同じ自然農法で栽培しています。一般的な農業では、効率化のために、育苗箱で育てた苗を機械で植えていきます。しかし、花の香酒造の復活栽培では江戸時代と同じように畑で苗を育てる『畑苗代』と、1本植えをする『手植え』を選択しています。

苗は、45cmという広めの間隔で手植えすることで、産土の恩恵、つまり菌や微生物がつくった栄養で育てることが可能になります。育った稲は、土地の状態を見るために手刈りで収穫しますが、これも産土との対話なんです。

熊本県には、『穂増』のほかにも『香子(かばしこ)』と『花魁(おいらん)』という在来種の米がありますが、これらの復活栽培にも取り組んでいます。2年後には、『産土』の新しい商品としてデビューする予定です」

現在、「産土」の原料米の20%が自然農法で育てられていますが、神田さんは「5年後には、100%自然農法にしたい」と意気込みます。

花の香酒造の愛馬「菊之進(きくのしん)」

その決意の表れといえるのが、花の香酒造で暮らす馬の「菊之進(きくのしん)」です。神田さんは、自然を生かした米作りの一環として、熊本県の伝統的な農法である馬耕栽培の復活にも取り組んでいます。

「馬に水田の土をやわらかくしてもらうことで、いずれは不耕起栽培(農地を耕さずに作物を育てる農法)が実現できるのではないかと思っています。

山の中を馬が駆け回る原風景を取り戻すためにも、馬糞を用いた発酵有機肥料を菊池川流域の農家さんに使ってもらい、馬が地域にとって必要な存在となる取り組みをしています。こうした活動が、在来馬の保存活動の一助になるはずだからです。

もちろん、土を柔らかくする目的もありますが、当蔵の馬耕は、ワインの馬耕とは考え方が違い、在来の生態系を守るという哲学が前提にあるんです」

酒造りを通して自然を取り戻す

「産土」の酒造りは、原料や醸造法のすべてにおいて自然の力を生かしています。酒母には、自然の乳酸菌を取り入れる生酛造りを採用。秋田県の新政酒造に学びながら、同社と同じ木桶仕込みを取り入れています。

「菌や微生物は、人類が誕生するずっと前に地球上に生まれ、人間には到底及ばない進化を遂げています。化成肥料や化学肥料、農薬など、人間の生み出した科学技術によって、その可能性を閉ざしてしまうのはもったいない。できるだけ自然に任せた酒造りをすることで菌や微生物の力を引き出したいと思っています。酵母も、現在は熊本県発祥の9号酵母を使っていますが、いずれは酵母無添加への切り替えを目指しています」

「産土」のラベルのイラストには、土壌中の微生物、乳酸菌、ミトコンドリア、そして酒造りに必要不可欠な国菌であるコウジカビなどが隠れています。これは、神田さんが描いた菌や微生物の絵をベースにデザインされているのだとか。

「産土 山田錦」(画像提供:花の香酒造)

「産土」の商品ラインナップは、米の品種のほか、農法や醸造法によってランクが決められます。

ベースとなるスタンダードな商品は、熊本県の菊池川流域で育てられた山田錦を用い、生酛造りで仕込んだもの。無施肥・無農薬や酵母無添加など、手の込んだ農法・醸造法になるほどランクが上がる仕組みで、たとえば、馬耕栽培で育てられた「穂増」を使った、酵母無添加の木桶・生酛造りの商品が最高ランクとなります。

「精米歩合や特定名称は必要ない」と話す神田さん。裏ラベルには、それぞれの醸造法や農法を表すマークが描いてあり、すべての条件が達成されると、壁画が完成する仕組みです。

「産土」の裏ラベルに描かれた壁画(画像提供:花の香酒造)

「ランクが上がれば上がるほど、人間・自然・生態系が豊かになるので、産土の哲学の中ではヒエラルキーが高い。壁画の完成は『産土』という哲学のひとつの完成でもあり、ランクが上がることは和水町の自然と生態系が豊かになるということです」

酒造りを通して自然を復活させる。「産土」誕生の背景には、そんなやりがいのあるビジョンがあります。

画像提供:花の香酒造

「地方に住んでいると、自然が失われ、生態系が崩れてきていることがよくわかります。たとえば、酒蔵の前を流れる川は、私が幼いころと比べると水位が減りました。田んぼの農薬で虫が減ったり、水路がコンクリートづくりになったりしたことで、生き物はどんどん減っています。農業の近代化によって、環境がさまざまに変化しているんです。

これからは、自然と人間の両方の生活が豊かになるものづくりをしていく必要があります。米づくりも酒造りも、人間の技術だけではなく、菌や微生物があってこそできることです。自然の生き物を守り、共存しながら酒を造る。私たちはそういう仕事をしていきたいと思っています」

次世代が生きる豊かな未来をつくるために

「産土」の発売にあたって、全国に69軒あった既存銘柄の特約店を解散した花の香酒造。現在は、神田さんの哲学を理解してくれた14軒の酒販店に「産土」を託しています。

「人気が出ることを単に喜ぶのではなく、『産土』が"当たり前"と考える価値を理解してもらい、それを消費者に伝えるための取り組みを酒販店さんと行う必要があります。

『産土』の背景には、人類の未来にとって大切な使命があるからこそ、失敗できないという覚悟を持って取り組んでいます。その想いを理解してくれる酒販店さんとともに『産土』の哲学を伝えていきたいと思っています」

画像提供:花の香酒造

神田さんは、酒蔵を訪れた人すべてに、「産土」に込めた想いを共有するためのプレゼンテーションをしているといいます。理想の世界を実現するためには、表面的な情報だけではなく、より深いコミュニケーションが重要だと考えているのです。

リリースから話題を集めている「産土」ですが、「生産量を必要以上に増やすつもりはまったくない」と話す神田さん。取材の最後、『星の王子様』の作者・サン=テグジュペリの言葉から、『地球は先祖から受け継いでいるのではない。子どもたちから借りたものだ』という一節を教えてくれました。

「自然と人間の生活が豊かになっていく新たなモデルを構築するという想いは、何百年という長い歴史を持つ酒蔵の視点だからこそ生まれるものだと思っています。100年前から現在への変化があったように、『産土』の取り組みは、これから100年先の未来に、ただ酒を造る以上の意味を残してくれるかもしれません。

これからの時代、ただ良いものを造るだけではなく、古来の文化を継承し、農業を通して自然や生態系を守ることが必要です。そうした活動によって真に豊かな未来をつくっていくことが、酒蔵の人間としての重要な役割だと信じています」

大きな覚悟を持って立ち上げられた「産土」。花の香酒造は、ブランドとしてその哲学を広めながら、未来へつながる酒造りを体現していきます。

(取材・文:Saki Kimura/編集:SAKETIMES)