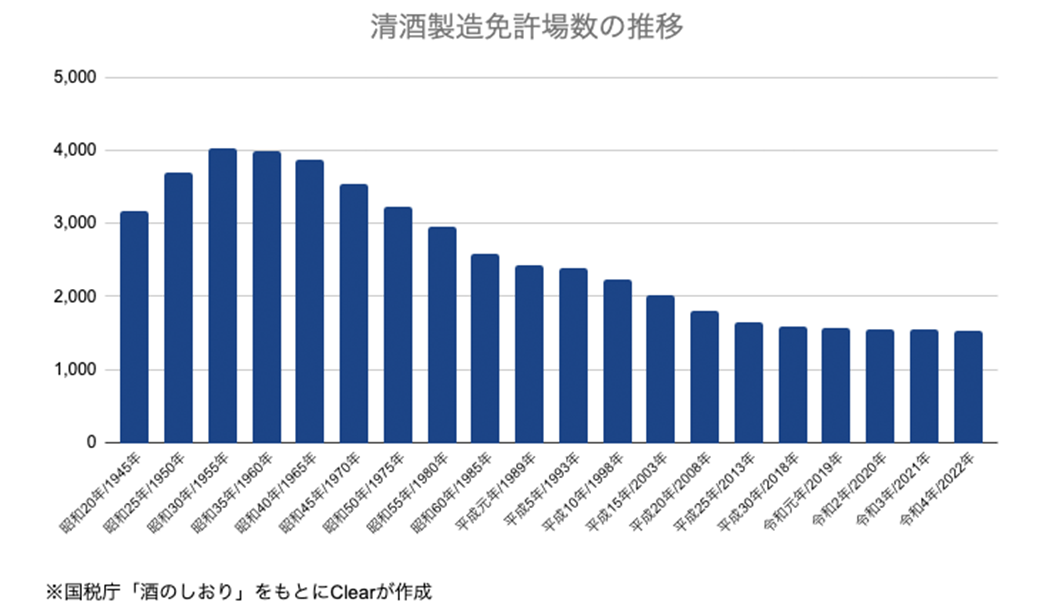

国税庁の統計によれば、2000年(平成12年)に2,152場もあった清酒製造免許をもつ日本酒蔵は、2022年(令和4年)には1,536場まで減少。人口減少や高齢化による国内市場の縮小に加え、設備の老朽化、後継者の不足などの理由により、酒蔵が廃業・休業するケースが年々増えています。

そんななか、経営体制の変更や事業の譲渡などによって廃業を回避し、復活を遂げる酒蔵の話題も見かけるようになりました。なかでも注目されるのが「事業承継」という方法です。

事業承継とは、経営者が自身の会社や事業を後継者に引き継ぐこと。日本酒業界では、蔵元の親族が承継する「親族内承継」や、親族ではない役員や従業員が承継する「役員・従業員承継」が一般的でしたが、もうひとつの選択肢として、事業を社外の第三者へ承継する「第三者承継」の事例も増えています。

2社以上の企業が統合して1つの企業になる合併や、ある企業が他の企業を所有する買収など、いわゆる「M&A(Mergers and Acquisitions)」も、第三者承継の手法のひとつです。

そこでSAKETIMES編集部では、M&A仲介のサービスを提供している上場企業の株式会社ストライクの協力のもと、前編・後編の2本立てで、M&Aの意義やメリット、そして、M&Aの具体的な事例を紹介します。

後継者問題を解決する「M&A」という選択肢

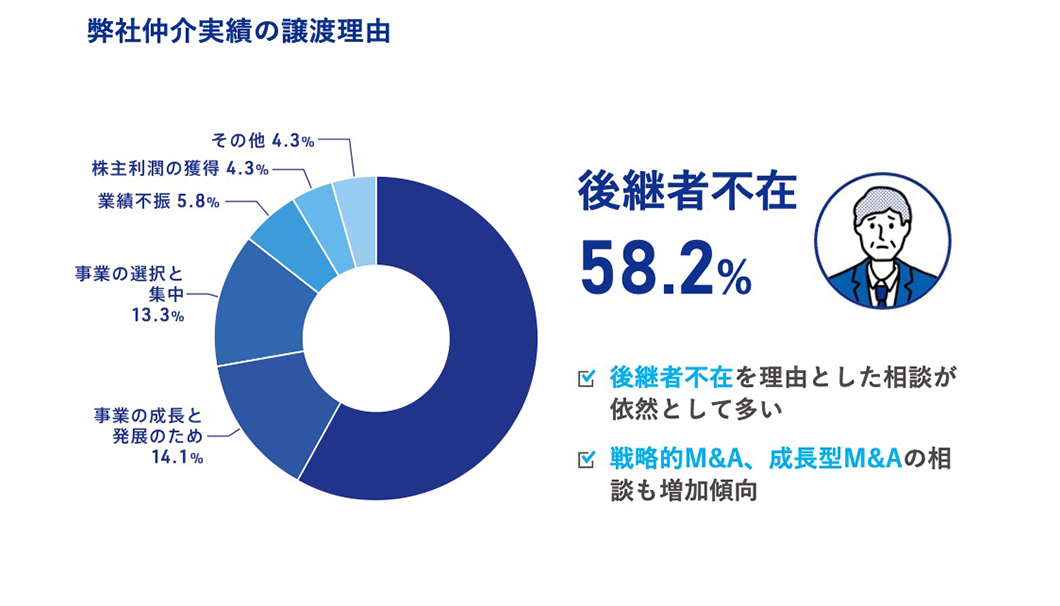

「後継者不在による事業承継のご相談が、もっとも多いですね」

そう話してくれたのは、株式会社ストライクで数々の事業承継を仲介してきた長谷川奨さんです。

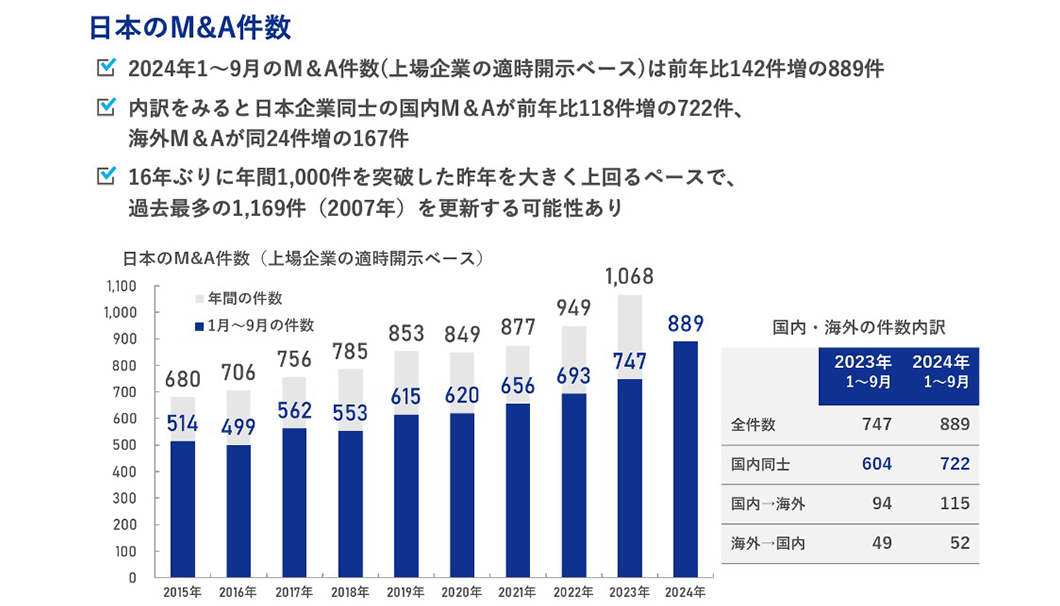

株式会社ストライクの資料より引用

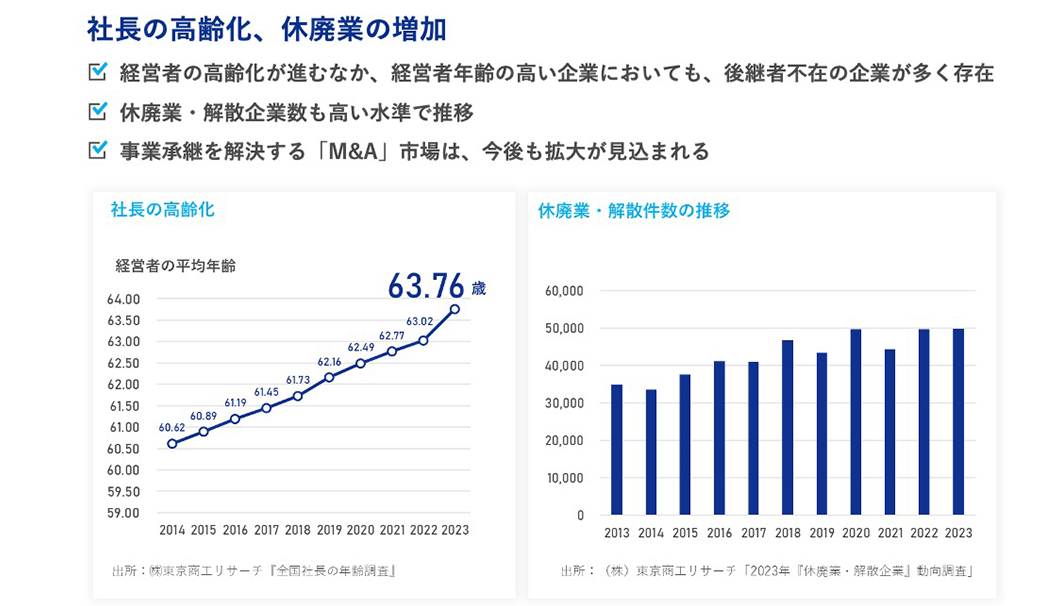

創業100年を超える会社が多くある日本では、経営者の親族が承継する「親族内承継」が中心でしたが、近年はさまざまな理由から後継者がいない、もしくは後継者になりうる候補がいても継ぎたくない・継がせたくないというケースが増え、休業や廃業につながっているといいます。

株式会社ストライクの資料より引用

なかでも日本酒業界は、後継者問題に加えて、出荷量が1973年度のピーク時と比較して約4分の1まで落ち込み、「蔵の修繕や設備投資の費用が捻出できない」「従業員を採用したいが資金がない」「こだわりの商品を売り出したいがノウハウがない」など、厳しい経営を強いられている酒蔵が多いというのが実情です。

長谷川さんは「親族内承継で事業を続けていくことに限界を感じ、M&Aなどの『第三者承継』を検討する酒蔵がさらに増えていくのでは」と分析します。

株式会社ストライクの長谷川奨さん

「さらに、日本酒の製造には免許が必要ですが、現状はゼロから免許を取得して酒蔵を立ち上げることはできません。その点も、酒蔵のM&Aのニーズを高めている要因ですね」

つまり、酒蔵のM&Aは、売り手となる酒蔵にとっては後継者の問題や経営的な課題を解決するひとつの手段であり、買い手となる企業にとってはビジネスをさらに発展させる転機になりうるということ。あくまでもwin-winの関係を前提に、M&Aという選択肢があると言えるでしょう。

売り手と買い手、それぞれの視点からみる「M&A」の事例

続いて、ストライクが過去に仲介したM&Aの実績から、売り手と買い手のそれぞれの視点で、M&Aの実際の事例をみていきましょう。

株式会社ストライクの資料より引用

【事例①】M&Aで株式分散を解消

1つ目は、食品製造や不動産賃貸など、さまざまな事業を展開している創業135年のA社の事例です。

地元を代表する老舗企業として知られていたA社の5代目社長は、就任当時から「社会が大きく変化するなかで、それぞれの事業をどのように展開していくべきか」と、新たなアクションを模索していました。自社の未来を考えるなかで、自身が社長を引退することを想像した時、「環境の変化に対応できる会社にしておかなければ、社員や顧客に迷惑をかけてしまうのではないか」と思ったのだとか。

また、後継者の第一候補だった社長の息子が県外の会社で働いていたため、「無理に地元に呼び寄せて会社を継がせることが、本人の幸せになるのか」とも考えたといいます。親族のみで会社を経営していくことが現実的に可能なのかということに加えて、会社の株式が複数の株主によって保有されていることも課題でした。

親族経営の老舗企業でよく発生するのが、株式分散の問題です。創業135年という長い歴史のなかで、株式が代々相続されて分散した結果、株主は20名を超えていました。同じ親族といっても関係性はさまざまで、「将来的にすべての株主を把握することができなくなるのではないか」という心配もあったといいます。

そこで、A社の5代目社長は、自身が社長でいる間に株式を集約して、信頼できるB社に事業承継することを選択します。「社名を残すこと」「各事業をそのまま引き受けること」を条件に、約9か月間にわたる交渉で事業承継が成立。5代目がそのまま社長を務めながら、B社による管理のもとでA社の経営を行っています。

5代目社長は自身の経験を踏まえて、「会社の未来を考えた時に、自分たちだけで取り組んでいくことに限界を感じたら、M&Aを選択肢のひとつとして検討してみてもいいかもしれません」と話していました。

【事例②】M&Aで新商品の開発と労働環境の改善を実現

2つ目は、洋菓子業界の企業同士によるM&Aの事例です。

創業90年以上の歴史をもつ、関西を拠点とする大手の洋菓子メーカー・C社は、首都圏での売上を伸ばしていくことが課題となっていました。そこで注目したのが、とある創業50年を超える関東の洋菓子メーカー・D社とのM&A。D社を子会社化することで、商品の幅を広げたいと考えたのです。

対して、D社の経営は極めて厳しい状況でした。従業員の給料が下がるなか、毎日のように残業が発生している状態で、根本的な改革が求められていたのだそう。しかし、当時のD社の社長は資金繰りに追われ、現場の改善には手が回っていませんでした。

M&Aが成立し、C社の子会社となったD社の新たな社長は、約130人の従業員と個別面談を実施して労働環境の改善に着手。製造工場のエアコンや休憩場所のテーブル・イスの買い替え、定まっていなかった制服の統一。そして新たな企業理念の検討や働き方の見直しなど、従業員が高いモチベーションで効率よく働くことができる環境を整備しました。

C社は、D社の菓子ブランドはそのままに、独自の製造技術を活かした新商品を開発していきます。さらに、D社の本店をリニューアルし、カフェを併設。同じ県内の百貨店や駅ビルなどにも積極的に出店し、首都圏の売上を伸ばすことに成功しました。

酒蔵を次の時代に繋いでいくための「M&A」

M&Aによる事業承継は、売り手にとってネガティブなイメージを抱かれがちですが、実際には対等な立場で行われるもので、友好的に成立することがほとんど。買い手がどれほど高い金額を申し出ても、売り手が納得して承認しなければ成立することはありません。

M&A全体でみれば、酒蔵の事例はまだ少ないようですが、その要因として「他の業種に比べて地元との関係が深いために、経営状況を外部に知られたくないという想いが強かったり、何代も続いてきた背景から経営責任をひとりで抱えてしまったりするケースが多いからでは」と、長谷川さんは指摘します。

また、後継者の問題や経営的な課題がある場合だけでなく、経営が安定している企業からの相談もあるのだとか。

M&Aに最適なタイミングとしては、「どんな酒蔵にも、いつでもM&Aの可能性がある」というのが、長谷川さんの見解です。実力はあるのに見合った利益を出せていない日本酒事業は、経営体制や資本が変わることで大きなイノベーションが生まれる可能性があるため、「M&Aと相性が良い」とも話します。

「自社のみで事業を展開するのではなく、M&Aで資本を他社に譲ることで、設備投資や海外展開、リブランディングなどの契機にしてほしいです。資本と経営は分離できるので、創業家による経営を継続することもできます。数十年や数百年という単位で酒蔵の将来を考えるのであれば、事業の存続や成長を叶える選択肢のひとつとして、M&Aのことを知っていただきたいと考えています」

地域の産業や文化の中心として、長く受け継がれてきた酒造り。この営みを次の時代に繋いでいくために、M&Aによる酒蔵の事業承継は、その選択肢のひとつとして、より重要な存在になっていくかもしれません。

酒蔵M&Aのリアルに迫るイベントが、6/11(水)に開催!

今回の取材に協力していただいた株式会社ストライクが、酒蔵の譲受に関心のある企業や酒蔵の関係者を対象に、「酒蔵M&Aのリアル」と「日本酒の魅力や可能性」を伝えるイベントを、6/11(水)に開催します。

トークセッションの第1部「酒蔵譲受のリアル」では、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」や日本酒メディア「SAKETIMES」を運営し、自身も老舗酒販店を譲り受けたClearの生駒龍史と、秋田県横手市の「大納川」をはじめとした合計5つの酒蔵を事業承継し、酒蔵の代表を務める日本酒キャピタルの田中文悟さんが、事業承継のメリットなどを対談形式で語ります。

第2部の「酒蔵経営の裏側」では、宮城県大崎市で創業150年の歴史をもつ酒蔵・新澤醸造店の代表取締役社長 新澤巖夫さんと、当時22歳という若さで全国最年少の杜氏となった渡部七海さんが、酒蔵経営の裏側や日本酒づくりの奥深さを語ります。

◎イベント概要

- 名称:日本酒とM&Aのリアル

- 開催日時:6/11(水) 18:00〜20:00 ※ライブ配信は19:35に終了。

- 開催方法:現地開催+ライブ配信

- 会場:ベルサール八重洲 ROOM6

- 定員:先着50名(現地参加)

※現地参加の申込は受付終了しましたが、オンライン参加は定員なく受付中。 - 参加費用:無料

- 参加者の想定:酒蔵の譲受に関心がある企業や酒蔵の関係者

- 申込方法:専用フォームにて、6/10(火) 12:00までに申し込み。

※現地参加の申込は受付終了しましたが、オンライン参加は定員なく受付中。 - 共催:株式会社ストライク/株式会社Clear

- 内容:

18:00-18:05 代表挨拶

18:05-18:45 トークセッション①:酒蔵譲受のリアル(Clear 生駒代表・日本酒キャピタル 田中代表)

18:45-18:55 休憩

18:55-19:35 トークセッション②:酒蔵経営の裏側(新澤醸造店 新澤代表・渡部杜氏)

19:35-20:00 懇親会 ※現地参加のみ。 - 問い合わせ先:

株式会社ストライク セミナー事務局

・電話番号:0120-552-410(受付時間 土日祝日を除く9:00~17:45)

・メールアドレス:seminar@strike.co.jp

◎株式会社ストライクについて

東証プライム上場企業である株式会社ストライクは、M&Aの仲介やコンサルティングの会社。1997年の創設以来、25年以上にわたって、M&Aに携わってきました。成約実績はこれまで3,000件以上と業界トップクラスを誇ります。

全国に9拠点を構え、金融機関や税理士との独自のネットワークを駆使したスピーディーな提案を強みとし、相手が見つかるまではM&Aのスペシャリストが完全無料でサポート。売り手と買い手、双方の想いに寄り添ったきめ細かな対応が高く評価されています。

(取材・文:渡部あきこ/編集:SAKETIMES)

Sponsored by 株式会社ストライク