高知県の酔鯨酒造は、連載の第1回で大倉広邦社長がお話ししていたように、気軽に買い求められる日常酒と、プレミアム価格帯の高級酒の両方をバランスよく生産し続けています。

それぞれの製造を担当しているのが、1969年の創業時から続く"長浜蔵"と、2018年にオープンした"土佐蔵"です。SAKETIMESでは、このふたつの蔵を訪問し、それぞれの役割と両者に通じる「酔鯨らしさ」についてお話を聞きました。

この記事では、高価格帯の吟醸酒を製造し、世界に向けて酔鯨ブランドを発信している"土佐蔵"にフィーチャーします。

吟醸蔵としての「土佐蔵」

高知市内の海岸にほど近い長浜蔵から、車で西へ約30分。土佐市甲原の山中に佇む土佐蔵は、白を基調としたコンクリートの建物に、「酔鯨」のプレミアムラインを象徴する「テールマーク(鯨の尾びれのマーク)」が掲げられた近代的な外観が目を引きます。

酔鯨酒造「土佐蔵」

伸び続ける製造量をまかなうため、スペースの限られた長浜蔵から20キロメートル離れた山中にて、2018年に竣工した土佐蔵。酒蔵の全移転には時間もコストもかかるため、まずは吟醸酒専門の蔵として建設されましたが、設備投資や人員確保の準備が整えば、さらなる増設を行う予定だといいます。

いわば、酔鯨酒造の将来的な成長への覚悟を示すような土佐蔵。ここで製造するのは、精米歩合30~50%の純米大吟醸から純米吟醸クラスのお酒です。

「純米大吟醸 DAITO 2021」

全国新酒鑑評会の出品酒に準ずる最高品質のお酒で、毎年異なるアーティストとコラボレーションを行う「DAITO」をはじめ、高知ゆかりの偉人の名前から一字をいただいた「万」「弥」「象」「丞」など、特約店のみに卸す高価格帯の商品を造っています。

「土佐蔵特有の機能として、精米機を導入して自社精米を行っています。原料米は、高知県産の吟の夢を中心に、兵庫県の山田錦や広島県の八反錦などを使っています。高級酒といっても、酔鯨酒造が造るのはすべて食事と合わせるためのお酒なので、そうした酒質を表現できる品種が選ばれています」

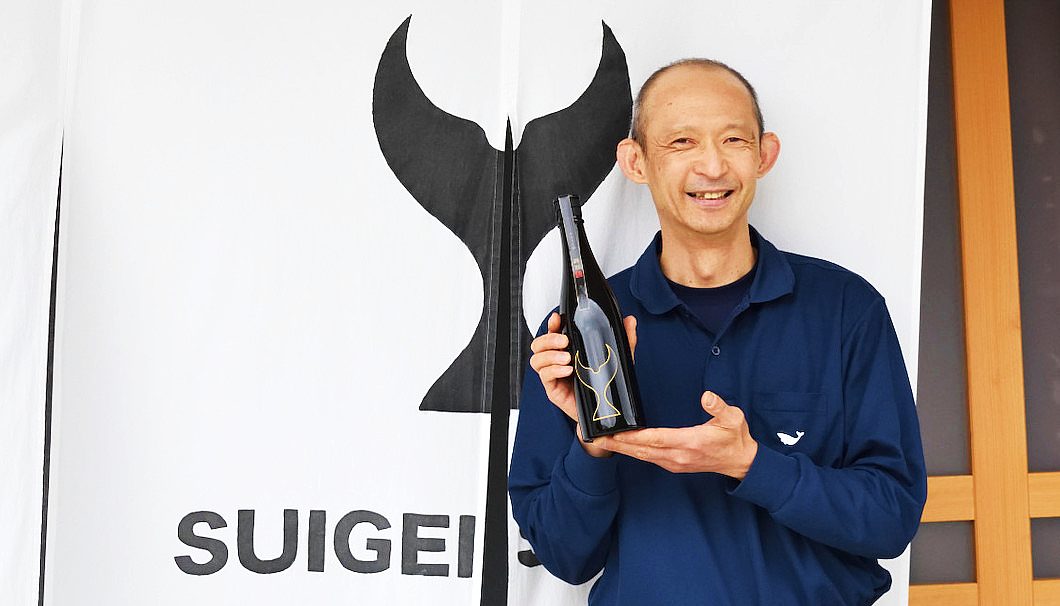

酔鯨酒造「土佐蔵」杜氏の明神真さん

そう話してくれたのは、土佐蔵の杜氏を務める明神真(みょうじん・まこと)さんです。1997年入社、勤続25年のベテランで、土佐蔵ができる直前は長浜蔵の醸造を仕切っていました。

「土佐蔵は吟醸蔵ということで、温度と湿度のコントロールに関しては特に気をつけて設計されています。部屋ごとに空調設備が設置され、タンク自体にも冷却機能が付いています。仕込みはタンクあたり900kgと、小仕込みなところも長浜蔵とは異なるポイントですね」

土佐蔵の設計・デザインには、長年、酔鯨酒造の酒造りに杜氏として携わってきた松本誠二さん(現取締役・「長浜蔵」工場長)が関わっているとあって、 酒造りがスムーズに行われるよう考慮した動線になっています。

「昔ながらの酒蔵は、増築や改築を経た結果、工程ごとに行ったり来たりしなければならない構造のところも多いんです。しかし、土佐蔵は新しい蔵なので、工程ごとに部屋が順番に配置されています。この動線のおかげで、生産性は向上していますね」

酔鯨の取り組みを「外」に伝える役目

明神さん曰く、土佐蔵の役割は「酔鯨酒造の取り組みを“外”に見せていく」こと。海外のワイナリーのように、世界中のファンが気軽に訪れる場所を目指して、見学を受け入れるほか、ショップやカフェを併設しています。

ショップでは、酔鯨酒造のお酒や「鯨」をモチーフとしたグッズ、日本酒を使ったこだわりのおつまみなどが販売されていて、カフェでは酒粕や甘酒をベースとしたドリンクやスイーツを提供しています。

さらに、屋外のテラスにはピザ窯も設置。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で活用したことはほとんどないそうですが、将来的にはお客さんが日本酒と食事を楽しんだり、イベントを開催したりといった用途に使われる予定です。

ショップや見学を通じて飲み手と交流ができることに対して、明神さんは「酒造りのモチベーションにつながる」と前向きに受け止めています。

「山奥にある酒蔵なので、わざわざ来てくださるのは酔鯨が好きな方ばかり。この場所を訪れたい人がこんなにたくさんいるんだと驚きますし、お酒の感想を直接聞けることで仕事のやる気も出ます。

閉じた空間の中で酒造りだけをしていると、蔵人たちのモチベーションを保つのは難しいんですよね。お客さんと触れ合う機会はこれからもどんどん増やしていきたいです」

見学に訪れたお客さんからは、最新の設備に「今まで見てきた酒蔵と違う」と驚かれることも多いのだそう。

「酒蔵というと、木造で、すべて手造りしているようなイメージがあるらしく、機械を導入していることに驚かれます。酒造りの世界も、機械化できる部分は機械化する一方で、酒質の判断や官能評価は人間がやらなければなりません。『簡単に言うと、いい酒を造るために機械を入れているんですよ』と説明しています」

オリジナルの洗米機

蔵の中を案内するにあたって、「世間一般の方が『杜氏』という役割に持っている、"常に五感を研ぎ澄まし蔵人の技術と気持ちをひとつにして最高の酒を醸す人物"というイメージに応えていく努力をしなければならない」と背筋を伸ばす明神さん。

酒造りの現場をリードするだけではなく、お客さんに情報を伝えていくこともまた杜氏の重要な役割だととらえています。

酒造りはチームづくりから

現在、4期目の造りをおこなっている土佐蔵は、杜氏の明神さんを中心に6名のチームで編成されています。

2018年の立ち上げ時は、製造量の多い長浜蔵に経験者を残すため、明神さんの下には酒造り経験のない未経験者が集められました。

「正直、あのころはチームワークがガタガタだったと反省しています。新しい機材を動かし、なんとか酒を造るというところにばかりに気を取られてしまって、チームワークにまで頭が回らなかったんです」

土佐蔵の新しい設備は、すべて初めて触れるものばかり。精米はそれ自体が初めての経験でしたが、そのほかの工程も最新の機器を使うとあって、機械トラブルが起きたり、操作が複雑だったりと、「すべてが大変だった」と振り返ります。

「長浜蔵と同じ洗米や浸漬のやり方でお米を蒸すと、長浜蔵で造るより硬くなってしまうんですよ。麹づくりの温度と湿度についても、麹室の空間が広いからコントロールしづらくて、一つひとつの違いに向き合いながら解決していく必要がありました」

そんな混乱の中で、「蔵人とのチームワークをおざなりにしてしまった」と、明神さんはため息をつきます。

「酒造りは人づくりから。チームの雰囲気が悪いと、よいアイデアが出てこなかったり、報告しなければならないことを報告しづらかったりといった悪循環が起こります。

最近は、よいチームを作るために、管理職を対象とした人事研修で外部講師の方から学んだり、個人的にもチームビルディングの本を読んだりして勉強しています。昔ながらの蔵人集団のような考え方でまとめていくのではなく、今の時代に合わせたチームづくりをする必要を感じています」

そんな明神さんが重視しているのが「雑談」です。土佐蔵の蔵人は、30代から50代までの男女で構成されていて、世代も性別もバラバラ。「女性や入社したばかりの人はどうしても遠慮してしまうので、他愛もないことを話すことで、言いやすい雰囲気をつくっています」と、その心がけを語ります。

明神さんは、チームワークが完成したあかつきには造りの第一線からは退き、開発などのサポート業務に取り組みたいと話します。

「私はもう50歳を過ぎましたので、いつまでも自分が現場にいたら、若い人たちのチャンスの芽を潰してしまうんじゃないかと思うんです。蔵人たちには『何をやってもいいよ』と伝えていますが、私が現場にいるとやはり遠慮してしまうんじゃないかと。

これからの日本酒造りには、新しい考え方を取り入れることが必要です。たとえば、クラフトビール業界では新しい醸造所が次々に増え、若い人たちのアイデアが反映されて業界が活性化していますよね。そういう意味で、他県の酒蔵で働いていた人や、まったく違うキャリアを歩んできた醸造の経験者など、いろいろなバックグラウンドの人に入ってきて欲しいなと思っています」

明神さんは、杜氏として蔵人たちに判断基準を示しつつも、「私が『育てる』というよりは、『育つ』環境にしたい。自分たちで考えられるようになるというのが重要だし、私が伝えた判断基準を作り直したっていいんです」と、後進育成のための環境づくりに力を注いでいます。

本質を忘れずに変化する「酔鯨らしさ」

明神さんがお客さんからよく言われることのひとつに、「どんなハイエンド商品でも、全部酔鯨の味がする」という感想があります。

これまで、熊本酵母(きょうかい9号酵母)しか使っていなかった酔鯨酒造でしたが、土佐蔵の商品では他の酵母も採用しています。しかし、たとえフルーティな純米大吟醸でも、一口飲むと「酔鯨の酒だ」とわかるというのです。

「酔鯨らしさとは、ひと言で言うなら『不易流行』でしょうか」と明神さん。本質的なものを忘れないまま、新たな変化も取り入れていくという意味の言葉です。

「酔鯨酒造には、食事に合わせて飲むお酒を造るという共通のゴールがあります。だから、酸が高くて、甘みは抑えめ、香りはおだやか。純米大吟醸の中には香りを引き出しているものもありますが、その基本は変わりません」

一造り手としては、酔鯨らしさを保つために大切にしているのは「バランス」だと話します。

「味と香りのバランスを考えたときに、香りだけが突出してもいけないし、味覚でも例えば甘さだけが突出しているような味はいけません。私は、空海の『万象一点』という言葉が好きなんですが、これは『どんな現象も、ひとつのことに集約する』という意味です。

私は、この言葉を『人がおいしいと感じるものには、共通するものがある』という意味で捉えています。バランスが取れていることで、人は感覚的に『おいしいな』と感じられるんだと思うんです」

「完成したお酒をきき酒する瞬間が最も好きだ」と話す明神さん。酒造りの過程では数値を見ながら作業しますが、最後に官能評価をして体感的にバランスを見ることで、お酒の出来を判断しています。

精米歩合50%以下のプレミアム商品のほか、季節限定の生酒なども製造している土佐蔵。明神さんは「新商品をもっと造りたい」と、さらなるチャレンジにも意欲的です。

「最近、小さいタンクを購入したので、実験的な仕込みをしていきたいです。私は、日本酒が食事に合うのは、焼酎などにはない酸味や甘味、うま味のエキス感があるからだと思っています。でも、ワインに比べたらどうしても酸味が少ないので、飲み続けていると重たくなってしまう。飲み疲れせず、どんどん飲めるような日本酒を造ってみたいですね」

そんな新しいアイデアも食事に合うお酒という酔鯨の根本からは決してブレていません。造り手に浸透したこの考え方こそが、変わらない「酔鯨の味」を生み出し続けているのでしょう。

2013年に大倉社長が酒蔵に戻ってから、「世界の食卓に酔鯨を」を目標に新しいスタートを切った酔鯨酒造。

日常向けのテーブル酒を製造し、伸び続ける酔鯨の生産量の7割を支えている"長浜蔵"に対して、"土佐蔵"は、新しい時代に挑戦していく酔鯨酒造の象徴として、世界の人々にその取り組みを示しています。

(取材・文:Saki Kimura/編集:SAKETIMES)

sponsored by 酔鯨酒造