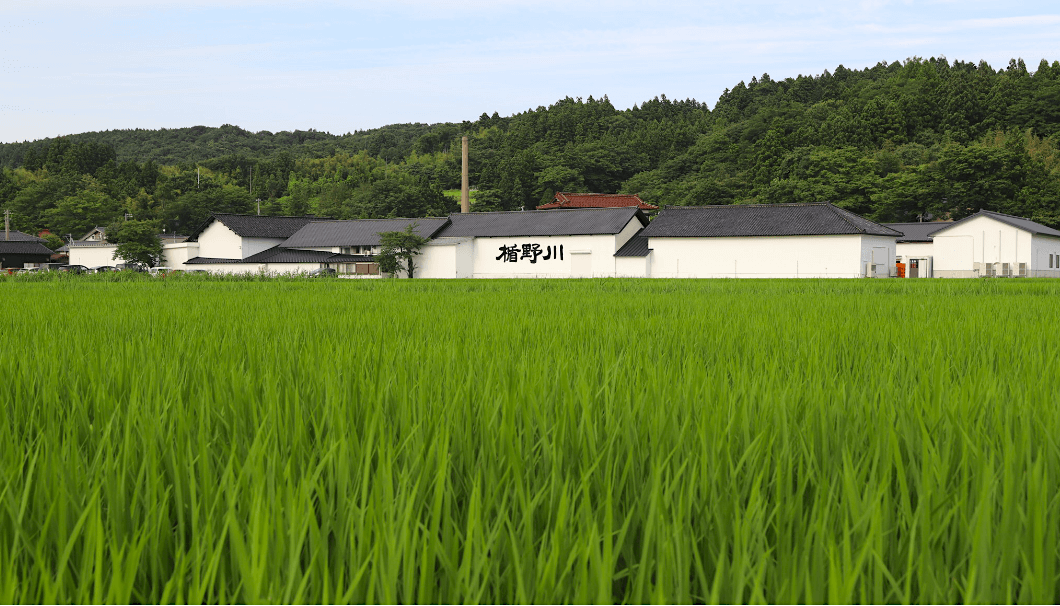

山形県酒田市の楯の川酒造は、10年前の平成22BY(醸造年度)から「蔵で造るすべての酒を精米歩合50%以下の純米大吟醸酒にする」という方針に振り切りました。以来、日本酒史上、これまでどの蔵でも形にできなかった精米歩合1%の日本酒「光明」を発売するなど、独自のアプローチで純米大吟醸蔵としての存在感を示しています。

常に未来を発想する六代目蔵元の佐藤淳平社長のもとで働くのは、平均年齢30歳の社員が多く、蔵全体を見ても若手が多いようです。今後の蔵を担う若手たちは、なぜこの環境に身を置くことを決め、どのようなことを日々考えているのでしょうか。

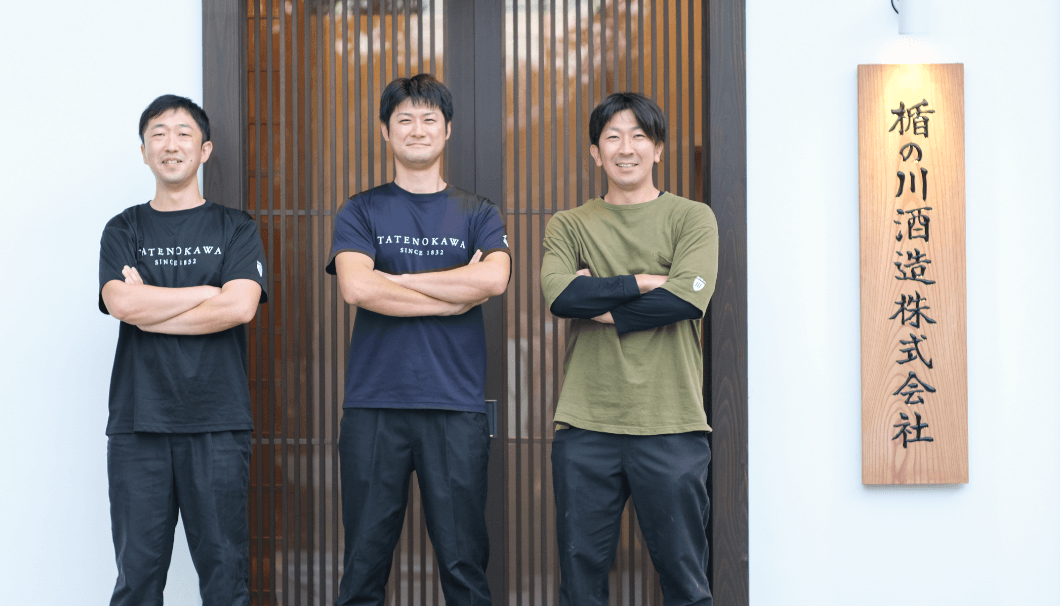

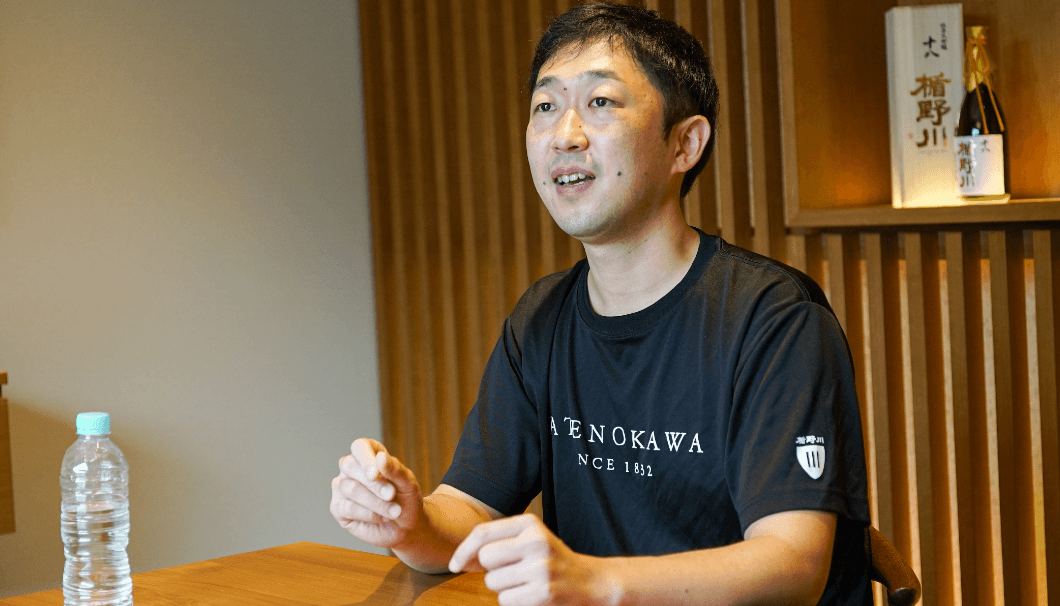

(左から)製造部次長・川名啓介さん、製造部係長・佐藤秀雄さん、製造部課長・長谷川千浩さん

今回は、製造部で酒造りに携わる、入社して6~7年目の社員3名(製造部次長の川名啓介さん、製造部係長の佐藤秀雄さん、製造部課長の長谷川千浩さん)にお話をうかがいました。

異業種から「酒田にしかない仕事」へ

どのようなきっかけで楯の川酒造に入社されましたか?

川名啓介さん(以下、川名):前職で東京に出張したとき、東京駅にある「はせがわ酒店」さんの角打ちに立ち寄ってみたんです。ちょうど生酒のシーズンで、おすすめで出てきたお酒が「楯野川」の吟醸酒でした。フルーティーでインパクトがある味わいだったので名前を覚えていたんです。

しばらくして結婚し、妻と酒田市へ引っ越すことになりました。そのとき、楯の川酒造の社員募集を目にして、東京で飲んだ「楯野川」のことを思い出し、思い切って飛び込んでみました。

佐藤秀雄さん(以下、佐藤):自分はものづくりが好きな性格で、前職では「地図に残る仕事がしたい」と土木系に就いていました。あるとき、ネットを見ていたら、「酒田市の楯の川酒造が世界にも日本酒を発信している」と知って、興味を持ったんです。

もともと地元は酒田市でしたが、当時はまだ楯の川酒造の存在を知らなくて。会社の成長ビジョンがホームページにも書かれていて、「ここなら自分も成長できるかも」とより深く知りたくなったところに、求人が出ていたので応募しました。

長谷川千浩さん(以下、長谷川):自分も地元は酒田市です。専門学校を卒業してから上京して販売業をしていました。全国展開をしている会社でこの先どこへ転勤するかわからない状態だったのですが、私は長男なのでいずれ実家へ戻ることを考えていました。

せっかく地元に戻るのであれば、「酒田にしかない仕事」をしようと思っていたところ、楯の川酒造に出会いました。実は、祖父もある酒蔵で働いていて、幼いころに遊びに行っていたのも後で思い出しました。そういった巡り合わせもうれしかったですね。

入社面接などで記憶に残っているエピソードはありますか?

川名:いきなり社長面談だったのでびっくりしました。

佐藤:自分も面接の相手は、部門長、専務、社長でした。

長谷川:僕も最初から面接に社長がいて、話してみたら「絶対面白いな」と感じましたね。社長がはっきりしている性格の人なので、こちらも遠慮なく相談できる印象を受けたんです。社長に直接意見を伝えられることはなかなかないだろうと思いました。

ほかの役職者の方々にも気兼ねなく意見が言える。会話をしやすい良い会社だなって感じがあって。実際に入社してみて正しかったですね。

「ものづくりを通じて、人づくりを行う」という哲学

入社の前と後で、楯の川酒造への印象は変わりましたか?

川名:製造部希望で入社したものの、思ったより体を使う大変な仕事でした。

変わらなかったのは、面接のときに社長から聞いた、「会社が掲げているフィロソフィーに基づいて行動している」ということでした。楯の川酒造のフィロソフィーは、「ものづくりを通じて、人づくりを行う」というもの。人を育てることを重要視しているんですね。みんなが協力しあって仕事をするし、自分もできるだけ引き継げるようにと思っています。

なにかあると、みんなでフィロソフィーへ立ち戻るんです。たとえば、シーズン中は忙しくて誰もがへろへろに疲れる。そうするといざこざが起きることもあります。そんなとき、みんながフィロソフィーを意識して、振る舞いを改める。掲げていても実践できていない会社も多いとは思うのですが、楯の川酒造ではそれが実現できています。

佐藤:自分も面接のとき、社長に「人間として成長できる会社を目指したい」と言われました。それに基づいて、今も面談には多くの時間を割いていますね。役職者と社員が意見を伝えあって、みんなの声を吸い上げ、しっかり改善しようとする。当たり前のようで、すごいことだと感じます。

川名:面談は、3ヶ月に2回ほどのペースで実施していますね。

長谷川:それ以外にもトラブルがあったときなどは、「よし、一回ミーティングしよう」と集まります。社員間でなにか問題が起こったら、一番聞きやすい役職の人が間に入って、話し合いの場を取り持ったり。

川名:楯の川酒造は、面談でも「自らアピールする」というスタンスが大切。お互いになにを考え、どう思っているのかを伝えることを大事にしているんです。

長谷川:そうそう。「この人はこういうタイプなんだ」とわかりあって、それぞれの個性はつぶさないようにバランスを取っています。

純米大吟醸蔵として全員で高みを目指す

製造部の仕事という面で、楯の川酒造らしさを感じることはありますか?

長谷川:麹や酛などは各担当がずっと務めていくイメージでしたが、うちは早ければ半期に一回は担当が変わります。各工程をいろいろと担当できるのは面白いです。

川名:ここにいる3人とも前職含めて日本酒業界の外にいたように、みんな酒造りが初めてなので、最初は横並びで始まるんです。現在の楯の川酒造は、明確な杜氏も置いていません。だからこそ「まずは全体を知り実力をつけていこうよ」という考え方。全体がわかるようになれば、横の連携が取れて、知識もレベルアップしますからね。

長谷川:そうですね。逆にそれがうちの強みなのかなって思います。「俺のやり方についてこい」というスタイルではなく、「みんなでいい酒を造ろう」という感覚がある。基本は「常に模索中」といいますか。なにかあったときにも意見を伝えやすいので、「自分はこう思った」と知恵を出し合っています。

佐藤:みんなが意見を出し合っているので、よほど無茶や冒険をしない限り、現状から悪くなることはないんですよね。徐々に山を登っていく感じです。

「常に模索中」は、比較的造り慣れている基幹商品や売れ筋商品でも同じでしょうか?

川名:そうですね。毎年、お客さんのニーズも違いますし、社長の方針も少しずつ変わっていきます。社長は毎年、同じ風味を求めてはいますが、一方で「変えてもいいよ」と言うんです。定番商品の「清流」であっても、「やりたいことがあれば試してみよう」という感じです。

長谷川:だからこそ、「清流」でも僕らはまだまだおいしくなると思っています。「この造りをしていれば大丈夫」という商品はひとつもないんですよ。

楯の川酒造といえば「全量純米大吟醸酒」が特徴ですが、山廃仕込みなど、ほかの造りを試してみたくはなりませんか。

川名:僕としては、楯の川酒造に入った当初から「純米大吟醸蔵としての誇り」というプライドを持っていましたし、楯の川酒造の歴史としても、純米大吟醸に絞らなければ現在の姿はありませんでした。

そう考えると、外からは不自由に見えても「純米大吟醸蔵として、できるだけのことをしよう」という気持ちです。社長発案で超高精白の酒だったり、古代米を復活させたりするのを見るたびに、「純米大吟醸」という枠組みの中でもできることは数多くあり、そこに矜持を感じるんです。

だから、一見デメリットに思えるようなことが、むしろ自分たちの良いところなのかもしれません。

たしかに造りを絞れば、覚えること、するべきことがシンプルになりますよね。

長谷川:米の種類や水の割合を変えるだけでも、いろいろできます。

佐藤:あちこちに手を出すと失敗する気もして。自分もすべてを完璧にできているわけではないので、まずは純米大吟醸酒をしっかり極めたいと思っています。

「光明」が育てたチャレンジ精神

「精米歩合1%の『光明』を造る」と、初めて聞いたときはどんな思いを持ちましたか?

川名:最初に知らされたメールに「1%」という単語が書かれていて、とにかく驚きました。

長谷川:さすがに「10%」の間違いじゃないかって。だって、洗米でザルを上げたら、米が全部下に落ちてしまいますから。

川名:でも、その後で社長からコンセプトを直接聞いて、日本酒業界への投げかけ、技術的な突き詰め、米の消費を上げたいといった背景を知ると、すごく納得できました。ただ、道具選びからすべて検証するなど、初めてのことだらけでした。

長谷川:正直、造るのも怖かったんです。まず、酒にできるのかどうか不安で。でも実際にやってみたらできた。それ以降、これまで造ってきた「7%」や「18%」といった高精白酒にも向き合いやすくなりました。怖がることより、より良く考えるほうに頭を使える余裕ができた感じでした。

佐藤:自分が対応してちゃんとできたことは、純粋に自信になりました。社長が当初から話していた「人間的な成長」にもつながったんでしょうね。

川名:楯の川酒造は精米歩合50%をスタートに、40%、33%、30%、18%、7%、1%と高精白の酒造りに取り組んできました。怖さを感じるぐらい限界まで行き切ったので、今ではこの50%から1%の間の段階を落ち着いて試せるようになりました。

これが年に一回、杜氏が力を奮って35%の出品酒を造っている環境だとすれば、出品酒以上のチャレンジをしようとはなかなか思えないはずです。でも、精米歩合1%の酒造りを経験しているから、「18%で新しいことを試してみるか」と開き直れる。「光明」という圧倒的に振り切れた経験によって、楯の川酒造のチャレンジ精神を育めたのかなと思います。

長谷川:ゲームでいうと、一回はクリアしたステージならもう一回は安心して臨めるみたいな感じかな。

酒蔵には、まだまだできることがある

7年近く酒造りに携わってきて、日本酒業界の変化を感じることはありますか?

佐藤:「日本酒を飲むのが若者層になった」「ちょっとリッチな気分で高級酒をお店で仲間と飲む」とニュースで耳にしたり、フランスのテレビで楯の川の酒が映ったり、今まで日本でしか飲まれていなかった日本酒がまた脚光を浴びつつあることを感じます。「伸びしろがある」と、ポジティブに受け取ることが多いですね。

川名:出荷作業を手伝っても、海外比率が増えているのを実感しますね。出荷量は前年の倍以上だと思います。

長谷川:それこそ、毎日海外向け商品の準備があって、国ごとにラベルを貼らないといけないから忙しいですね。

川名:それもまた弊社らしい悲鳴でもあり、体験でもあると捉えています。

長谷川:自分は音楽フェスによく行くのですが、5年前だと日本酒のブースはありませんでした。けれど、ここ2年ぐらいの間、日本酒蔵がブース出店しているのを見るようになったんです。売れる見込みがなければ出店はしないでしょうから、お客さん側からの需要もあるはず。まだまだやりようはあるなと感じますね。

群馬県の水上でやってる「New Acoustic Camp」という音楽フェスがあるんですが、一般的な音楽フェスよりも開放的で、純粋に自然と音楽を楽しもうという趣旨なんです。自分も、そういうフェスを開催する側になりたいと思っています。自然豊かな場所で、ゆっくり日本酒を飲みながら時間を過ごせる場所を作れればと、営業担当と一緒に構想している段階です。

こういう話も実現できるかもと思わせてくれる会社なんですよね。「酒蔵なのに?」と感じるような提案が普通に通るというか。それを素直に話せるのは、楯の川酒造らしさのひとつかもしれません。

川名:音楽フェスしかり、日本酒のイメージそのものが変わりましたよね。生産量のピークからの落ち込みで、業界がしぼんでいるとはよく言われます。でも、消費量が減っているのは日本酒に限ったことではなく、現状は悲観するばかりでもない。むしろ今は、ここ20年ぐらいで吟醸酒の時代がきて、若者が飲むようになるほど、すっかり様変わりしました。

つまり、若者は「日本酒は悪酔いする」や「日本酒はおじさんが飲むもの」というイメージをまったく抱いていないんです。メニューを開いて、ビールやハイボールと同じ並びで「今日は日本酒も飲もう」と選んでいる。これまでの先入観がない状態まですでに来ています。「フルーティーでおいしい」という感覚もじわじわと浸透しています。

日本酒専門店もあれば、日本酒飲み放題の店などもあり、日本酒を試す機会を提供する場が増えましたよね。そもそも業界人が悲観するほど、若い世代は日本酒をマイナスに捉えていない。むしろよく知っていて、プラスに捉えている時代になった。だからこそ、急いでブームを爆発させずに、着実に造り続けていけば、ちゃんと広がっていくと思っています。

言われてみると、確かにそのように感じることは多いですね。

川名:もうひとつの変化では、新規参入を取り巻く環境も少しずつ変わってきているじゃないですか。うちも海外比率が増え、南部美人さんやWAKAZEさんなど、海外で果敢にチャレンジする酒蔵もある。あちこちで種がまかれて、業界の新しい動きがもっと起きて海外を中心に伸びていく可能性を感じます。売上以外の伸びしろも、まだまだあるはずです。

長谷川さんからは音楽フェスの話もありましたが、今後、ほかにも挑戦してみたいことがあれば、ぜひ教えてください。

川名:ぼんやりとですが「海外蔵」ですね。建てるのかもしれないし、赴任してどこかと組むのかもしれない。もっと海外のお客さんのことを知りたいです。海外在住の人や海外蔵の方とSNSで交流すると、僕らが日本酒を国内で売るのとは、まるで違う環境にいると感じます。

国内は、日本酒のことをすでに知っている人を相手に数ある選択肢の中から選んでもらう売り方です。でも、海外では、なにも知らない相手のところで、自分たちがゼロから説明して市場を開拓しなければいけない。そのために海外のことをもっと知りたいなと思うんですよね。まさに「敵を知り己を知れば百戦危うからず」の気持ちです。その先に、顧客志向につながってくる、なにか大きなものが得られるんだろうなと思います。

たとえば、オフフレーバーである「生老ね」など、日本ではマイナスと捉えられる味わいも、海外では個性的な味わいだと受け入れられる。現状の流れに逆らうような働きもするのではないかと思います。

次世代につないでいく「楯の川のDNA」

人に教えるときに気をつけていることはありますか?

佐藤:へそを曲げたままにさせないこと。あとは見放さないこと。なにがあっても最後まで責任を持つ気持ちでいます。たまに、イラッとするときもありますけどね(笑)。

尊敬する人に大切にしてもらった時期があったから、自分のモチベーションも上がったし、新しいことに挑戦しようと思えた。若い子たちにもそんな感情を持ってもらえたらなと。

川名:「TATENOKAWA100年ビジョン」をはじめ、「自分が退職するときに、こういう会社になっていたら」と思える形づくりを今進めているんです。楯の川の人が「楯の川らしい」と感じられることはなんなのか。まだ具体的ではないですが、楯の川酒造で育った人が、他社と交流したときに「楯の川らしい人だね」と言われるようになってほしいと思っています。

佐藤:まだ何十年も先の話ですが、「楯の川酒造で仕事をしてきて、成長できてよかった」と思って退職できるような職場づくりができたら幸せです。やはりなにをするにも、仕事を覚えるだけでなく、教育やコミュニケーションといった人間関係が重要。そういったところにトライして、自分もほかのメンバーも成長していきたいですね。

楯の川酒造といえば、純米大吟醸の全量醸造や、かつてない高精白酒といった技術面に光が当たります。たしかにそれらもこの蔵の特長であり、魅力には代わりありません。ただ、今回の話を通して感じるのは、それらを支える「人」を大切にするカルチャーがあってこそ、数々のチャレンジにも踏み切れるということ。

お酒の話をしても、最後は必ずそれを造る「人」の話に落ち着いていく。ともすると、常に変化し続ける「楯の川酒造らしさ」は、その環境と文化に、すでに表れているのかもしれません。

(文/長谷川賢人)

sponsored by 楯の川酒造株式会社