灘に本社を構える酒造メーカー・大関の主力商品である「ワンカップ大関」。累計売上本数は44億本を突破し、今年10月で誕生55周年を迎えるロングセラー商品です。全国のスーパーやコンビニで見かけるおなじみの一本ですが、定番であるがゆえに知られていないことも多いのではないでしょうか。

55年間も愛され続けてきた「ワンカップ大関」について、社内の人々はどのように向き合ってきたのか。そして、これからの向き合い方とは。製造現場とともに、「ワンカップ大関」を取り巻くさまざまな思いをお伝えします。

若年層を中心に大ヒットしたカップ酒

1964年10月、東京オリンピックが開催された年に「ワンカップ大関」は誕生しました。当時の日本酒容器は一升瓶や徳利が主流でしたが、大関の10代目社長・長部文治郎さんは「徳利で提供されると、どのメーカーのお酒かわからなくなってしまう」との懸念を抱いていたそう。この問題を解消するため、「メーカーの顔が見える容器」の開発を目指したことが「ワンカップ大関」の誕生するきっかけになったといいます。

また当時は、コップで飲むお酒といえば、"居酒屋や屋台で飲まれている安酒"というイメージが蔓延。お酒を飲み始めた若者はネガティブに捉えていました。大関はそのイメージを逆手にとり、どこでも手軽に飲めるスタイルとしてカップ酒を提案。若年層を主なターゲットとした新しい日本酒「ワンカップ大関」が誕生したのです。

冷蔵庫から取り出してフタを外し、ガラスコップから直接飲む。今でこそ当たり前のように思える飲み方ですが、当時はこのように手軽に飲める容器は革新的でした。狙いどおり、「ワンカップ大関」は若年層を中心に大ヒット。大関の看板商品に成長するとともに、現在に至るまで多くの支持を集めるロングセラー商品となりました。

精密な機械と人間の感覚による徹底した品質管理

現在、大関では主に高級酒を生産する「寿蔵(ことぶきぐら)」と、主力蔵の「恒和蔵(こうわぐら)」の2蔵が稼働しており、「ワンカップ大関」は恒和蔵で醸造されています。恒和蔵は1953年から稼働していましたが、1995年に発生した阪神淡路大震災により被災。翌年から全工程に最新の制御装置を組み込み、再スタートを切りました。

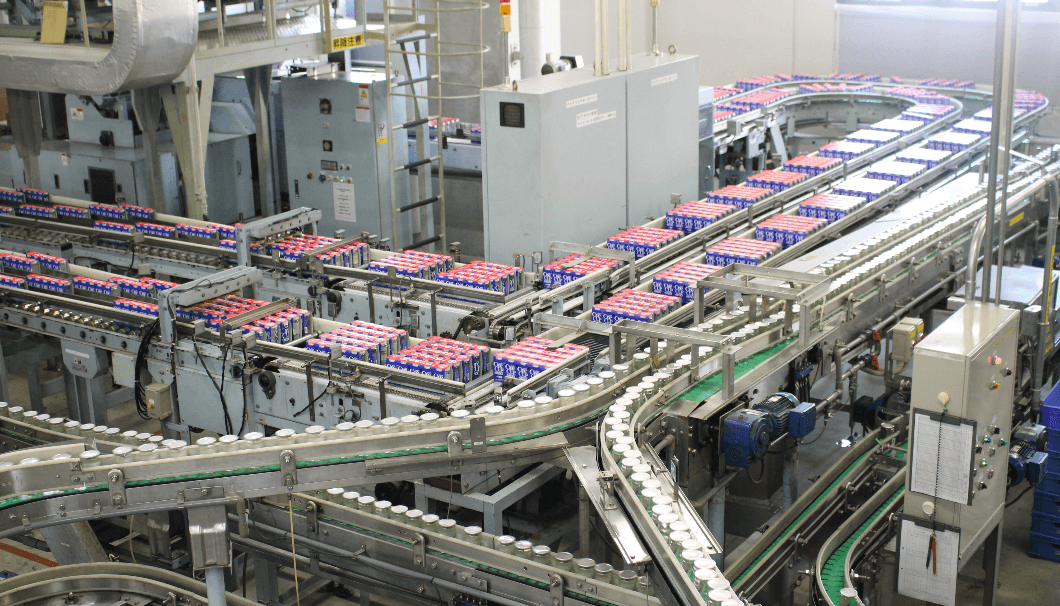

蔵を出て瓶詰めラインに入ると、1分間でおよそ1000本、1日25~30万本もの「ワンカップ大関」が生産されていました。そこで感じたのは、衛生面や安全面への徹底した配慮です。瓶の洗浄、殺菌、充填など各工程にカメラが設置され、異物混入はもちろん、小さな傷や汚れなどの異変を各検査機が検知すれば自動的に生産ラインからはじかれます。

ここまでは他の酒造メーカーでも見られるチェック体制ですが、特徴的なのは飲み口の厳しいチェック。直接唇に触れる部分なので、わずかな傷も許されません。空瓶および実瓶検査機による自動検知のほか、各工程で異常がなくても定期的に人の手と目視によるチェックが行われています。

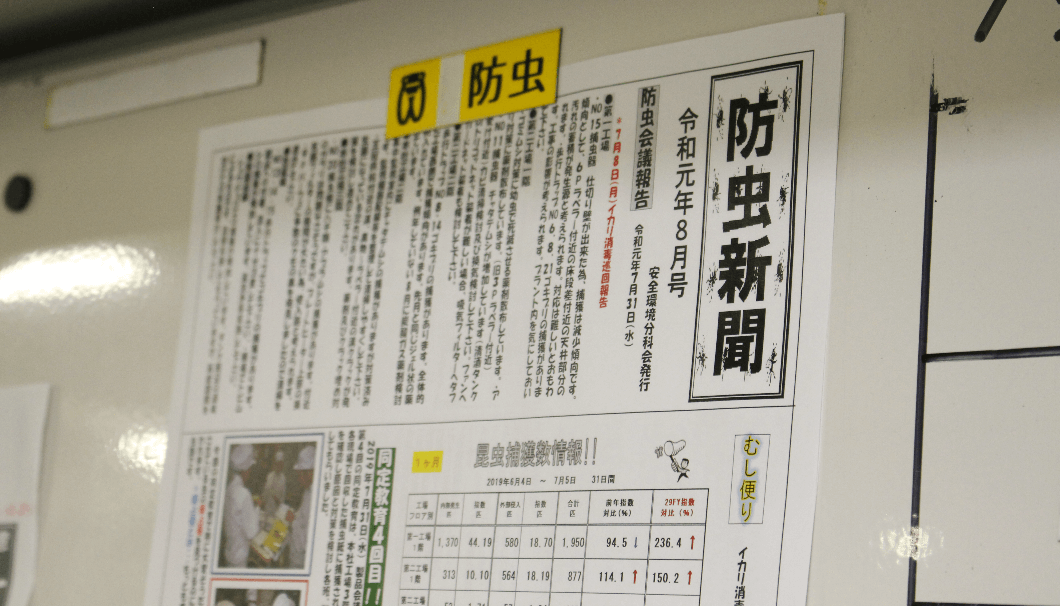

異物混入を防ぐための情報を共有する「防虫新聞」という社内報があるのだそう。

容器を密封するアルミのフタも絶妙な加減が必要。緩ければお酒が漏れてしまい、きつく締め過ぎれば瓶が割れてしまいます。また、広口容器は一般的なボトルタイプと比べて異物が混入しやすい形状のため、日々の清掃と防虫対策を徹底しているそうです。

ワンカップは"日本酒の真ん中"

「大関にとってのスタンダードであり、プライドと自信が込められた商品です」。そう語るのは、生産本部長として生産全体を管理・統括している中村甚七郎さん。「ワンカップ大関」の出荷基準チェックも担当し、最終的な出荷判断を行っています。

大関常務取締役・生産本部長の中村甚七郎さん

「ワンカップ大関」は、大関の商品全体売上の4割ほどを占める主力商品。年間を通して生産され、北は北海道、南は沖縄まで全国で親しまれている商品だからこそ大関がこだわるのは「どこで飲んでも同じ、飲み飽きしないお酒」だといいます。

「ナショナルブランドの使命だと思いますが、"どこで飲んでも同じ味"を提供するのは大切なこと。全国のコンビニやスーパーで買えるお酒なので、手にとってもらいやすいぶん、消費者の期待を裏切ることができないという思いがあります。どこで飲んでも『あぁ、やっぱりワンカップの味だな』と思ってもらえる味を造り続けていきたいです」

中村さんが考える"大関の味"とは、「ひと口目にほのかに感じる甘み」。その甘さがすっきりとして、程よいうまみに変わり、最後まで飲み飽きしないとのこと。常にその味わいを目指した原料処理や醪づくりを行い、適切なブレンドをすることで、均一な味わいを表現しているそうです。

「ワンカップ大関」の場合は、飲み口が唇に触れるときの口当たりも味わいのひとつ。容器の欠けや傷を見逃さないのはもちろん、出荷時はカップ容器のまま利き酒を行い、実際に飲み手の気持ちになって官能評価を行っているとのこと。

「格式高い日本料理を引き立てるお酒もいいですが、ワンカップは普段の生活の中で飲むお酒。特別な個性はなくとも、いつもの味を楽しめる"日本酒の真ん中"にあるお酒ではないでしょうか。だからこそ55年もの間、みなさまに受け入れられてきたのだと思います」

酒質を改善したり、キャラクターとコラボしたりと、55年の歴史の中でさまざまな取り組みを行ってきた「ワンカップ大関」。しかし、歴史が長くなるにつれてファンも高齢化し、再び若年層からの指示を得ることが大きな課題として降りかかっています。

「蔵開きなどでワンカップの原酒を振る舞うと、多くの方から『おいしい!』『これが本当にワンカップの原酒?』という反応をいただきます。こだわって造っているお酒なのに、実際に飲むことなく、イメージで『おいしくない』『安酒だ』と思われてしまうのは残念。手に取ってもらえる機会をもっと増やしていきたいですね」

いつもと同じ味の追求

"どこで飲んでも同じ味"を表現するためには、醸造と瓶詰めの間に行われるブレンドも大切な工程です。製造部でブレンダーとして調合を担当する絹見昌也さんに、ブレンドのこだわりを伺いました。

大関製造部調合グループ課長の絹見昌也さん

絹見さんが働く調合グループでは、お酒をタンクに貯蔵して酒質や香味を整えたり、最適な状態で出荷できるように貯蔵管理を行ったりと、大関で造るすべてのお酒の品質管理を担っています。ひとつのタンクのお酒を単独で使用することもありますが、「ワンカップ大関」のようにロット数が多い商品はブレンドすることでお酒の特徴を活かすのが基本だそう。

「寿蔵と恒和蔵、ふたつの蔵で特徴が違いますし、タンクによってもクセが出てきます。季節によっても気温や湿度で微妙に酒質が変わるので、同じ商品を同じようにブレンドしても味がブレてしまうことがあるんです。そういった違いは官能評価でチェックして、配合を調整していく必要があります」

重要なのは、造った段階で官能評価を行い、「熟度が進みそう」「酸が強く出そう」などお酒の特徴をつかんでおくこと。その後、貯蔵する際にもういちど官能評価をすると、ブレンド時の味の変化をある程度予測できるようになるそう。酒質を決めるためには数値的なデータも基準になりますが、「官能評価に勝るものはない」と絹見さんは話します。

「ワンカップ大関」について、絹見さんも中村さんと同様に「飲み飽きしないお酒で、どこでも同じ味が楽しめること」を常に目指しているそう。しかし、現在ブレンダーを担当しているのは絹見さんただひとり。抱えるプレッシャーも大きいと語ります。

「ブレンダーは、ワンカップのように『いつもと同じ味』を求められることもあれば、新商品の開発で『これまでとは違う味』を求められることもあります。そのときに、『このお酒とこのお酒を合わせればこういう特徴が出る』と想像できることが大事。なので、日本酒を含め、普段からいろいろなお酒を飲んで勉強するようにしています」

ブレンダーになったばかりの頃はプレッシャーを重く感じていたものの、次第に「ワンカップという50年以上続く味を守っていることに誇りをもつようになりました」と話す絹見さん。お客さんや友人から「大関のお酒はおいしい」と言われることが自信になり、さらに良いお酒を造りたいという気持ちにつながっているといいます。

「大関の人間は部門に関わらず常に前向きで、問題があっても解決する方法をすぐに探っていこうとする土壌があります。だからこそこれまでの味を守り続けてこられたと思いますし、今後さらに良いお酒を造っていけるよう、各々のポジションでレベルを上げていきたいですね。ワンカップはまだまだおいしくなりますよ」

間口を広げて新たなファン獲得を目指す

「ワンカップ大関」のファン層が高齢化していく中、大関は新たな層の獲得に向けて動き出しています。特に女性に向けた若年層への施策としては、昭和レトロテイストで若い男女を描く人気イラストレーター・たなかみさきさんを起用。「ありったけのふつうのしあわせ」をコンセプトにしたデザインラベルを展開中です。

55周年を迎える10月10日(木)からは、公式Instagramでライブ配信「One Night, One Cup」を実施中。10月25日(金)に配信される第二回のゲストは美容系インスタグラマーの藤井明子さん。以降、年末まで毎回異なるゲストを呼んで定期的に配信を行う予定です。

また、ラーメンなどファストフード系の日本食が海外で流行っていることを背景に、海外展開にも視野を広げています。「気軽に日本酒が楽しめるワンカップも、受け入れられる可能性は十分にある。55年間も積み上げてきたものがあるので、今がチャンスかもしれない」と、中村さんは新たな市場開拓に向けて意気込みを語ってくれました。

半世紀以上も長きにわたり"どこで飲んでも同じ味"を守り続け、そこに甘んじることなく新たな挑戦にも突き進む大関。55年前に日本の若者が「かっこいいお酒」として飲んでいた「ワンカップ大関」が、再び注目される日も近いかもしれません。

(取材・文/芳賀直美)

sponsored by 大関株式会社