一般的な日本酒造りに比べて、使用する麹の量を増やし、独特な甘味と酸味の世界を描くことで、肉料理や洋食全般に合う美酒を造っている酒蔵があります。長野県中野市の井賀屋酒造場です。

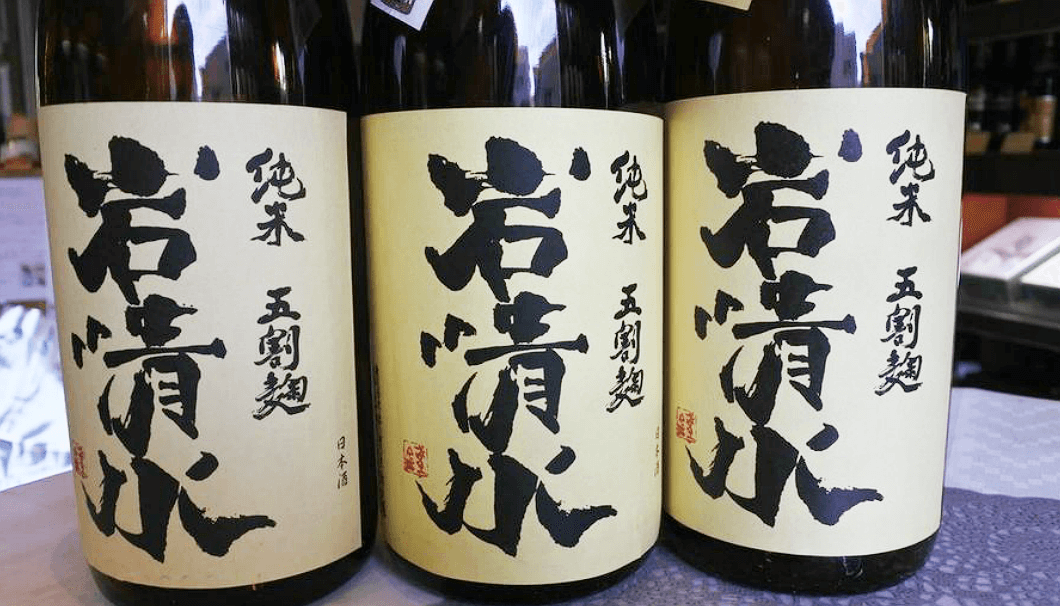

麹を多く使うと、酵母をコントロールするのが難しくなります。また、多用するぶん、麹造りにかかる手間も半端なものではありません。しかし、あえて挑戦することで、個性的な甘酸っぱい日本酒「岩清水」を実現しています。

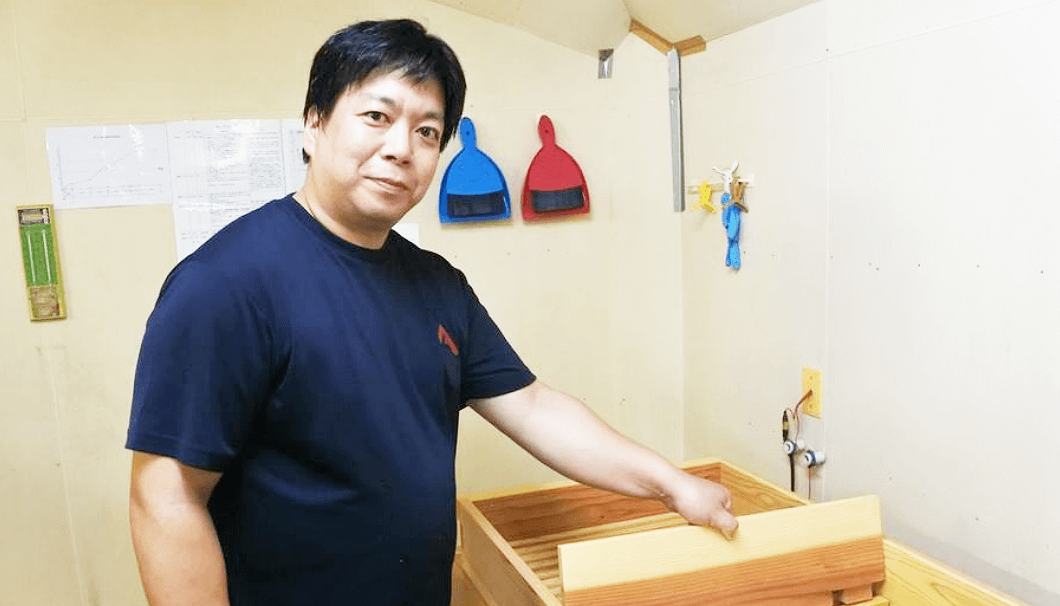

10年がかりでオンリーワンの酒を育て上げた井賀屋酒造場の蔵元杜氏・小古井宗一さんと奥様の枝里さんに話を伺うため、蔵を訪れました。

独特の甘味と酸味

今年5月、人気ダンス&ボーカルグループ・EXILEの所属する「LDH JAPAN」が手掛ける飲食店「LDH kitchen」のプロジェクトが井賀屋酒造場とコラボし、長野県の食材を使った料理と日本酒のペアリングイベントが、東京・中目黒で開かれました。

当日は蔵元夫人の枝里さんも出席し、料理長とともに、ペアリングの魅力を語っていました。

イベントのなかで、参加者の多くが感動していたのは、10年間も貯蔵した生原酒「岩清水 紫ラベル2008」と信州牛すき焼きの組み合わせです。

独特の甘味と酸味をもった奥深い味わいに、井賀屋酒造場の目指している方向性を感じ取ることができました。

出品酒の手間をかけて、市販酒を造る

嘉永6年(1853年)に創業した、歴史ある酒蔵の5代目・小古井毅さんの長男として生まれた宗一さんは、蔵を継ぐかどうか決めかねたまま、大学に進学しました。しかし、卒業が間近となった2003年、毅さんが病に倒れ、蔵へ戻ることになったのです。

急な引き継ぎに追われながら、蔵の商品をもって、都内の有力酒販店をまわっていたときのことが今も忘れられないと、宗一さんは語ります。

訪れた先の店主が、ひと口飲んだだけで「まずい。こんなの売れない」と酷評。いっしょに持参した出品用の大吟醸酒を飲んでもらうと、「これならいける。ただし、純米酒並みの値段ならね」と言われたのだそうです。

宗一さんは「そうか、市販酒も出品酒並みの手間をかけて造ればいいんだ」と、納得して蔵へ戻ります。ところが、杜氏は「そんな手間をかけて市販酒を造るなんてありえない」と、全面拒否でした。

しかし、売上の低迷する蔵を立て直すには、小仕込みで手間をかけた酒造りしか道はありません。杜氏がやってくれないのなら自分でやるしかないと、2005年から、杜氏としてみずから酒造りを始めます。

地元の信州牛に合う日本酒を造ろう

当時の長野県には、すでに高い評価を獲得した酒蔵がたくさんあり、そのなかでどのような個性を出していけば、存在をアピールできるのか、宗一さんは考えました。蔵のある中野市は信州牛の生産が盛んな地域のため、「魚料理ではなく、あえて、肉料理に合う日本酒を目指そう」と、心に決めます。

宗一さんには、長野県食品工業試験場の顧問・馬場茂さんという強力な相談相手がいました。

馬場さんは、試験場の場長を務めた腕利きの技術者で、長野県を代表する酵母「長野C酵母(アルプス酵母)」の生みの親。県内には、彼を師と仰ぐ蔵元杜氏がたくさんいます。そんな彼が、宗一さんに細かなアドバイスをしてくれたのです。

「肉料理との相性が良い酒にするには、甘味に加えて酸味がたっぷりあることが必要。ただ、天然の乳酸菌を取り入れる生酛系の酒母は、多くの蔵がやっていてつまらない。それなら、麹をたくさん使ってみてはどうか」と、提案してくれました。

一般的な日本酒造りにおいて、使用する米の総量に対して、麹米の割合はおよそ2割とされています。井賀屋酒造場では、それまで淡麗な味わいを目指していたため、2割よりもさらに少なかったのだそう。

麹の割合を多くした意欲作をリリースしている酒蔵がすでにいくつかあったため、まずは、その商品を取り寄せ、徹底的に飲み比べました。

「麹の割合が多すぎると、味が重たくなって飲みにくい。甘味と酸味のバランスが良く、かつ、こってりとした肉料理に合わせるには、5割が理想的ではないか。これで、オンリーワンの酒を目指そう」という結論に達し、その冬にさっそく、麹米の割合が5割の純米酒を醸してみました。

ところが、この試みは大失敗に終わります。

「麹の割合を増やして、他の工程はそれまでと同じ手法で造ってみましたが、仕込みが始まると、あっという間に酵母の発酵が活発になって、制御不能になりました。三段仕込み(添、仲、留)の留を終えてからたった2日で、醪の温度が目標の値に達してしまったのです。セメダイン臭がたくさん出てしまって、味わうどころか、まったく飲めない酒になってしまいました。

日本酒ファンを意識して辛口に仕上げようと考えていたのも失敗の原因でしたね。アルコール感や酸味が浮いてしまい調和せず、さらにアミノ酸が出すぎて、重たい味でした」

理想を追い求めて......

2回目の挑戦を前に、宗一さんは万全の準備をします。

洗米で糠を完璧に落とし、酵母も発酵力の弱いものに切り替えました。また、仕込みを始めるときの温度を従来より引き下げるなど、さまざまな方策を講じてから造りに臨み、ほぼ狙い通りの酒を造ることができたのです。奥行きのあるしっかりとした甘味と、伸びやかで活力のある酸味が複雑に織り上がった、個性的な味わいに仕上がりました。

こうして誕生したのが「岩清水 純米 五割麹」。甘味と酸味の織りなすハーモニーが、こってりとした肉料理や味の濃い洋食との相性が良い一本です。

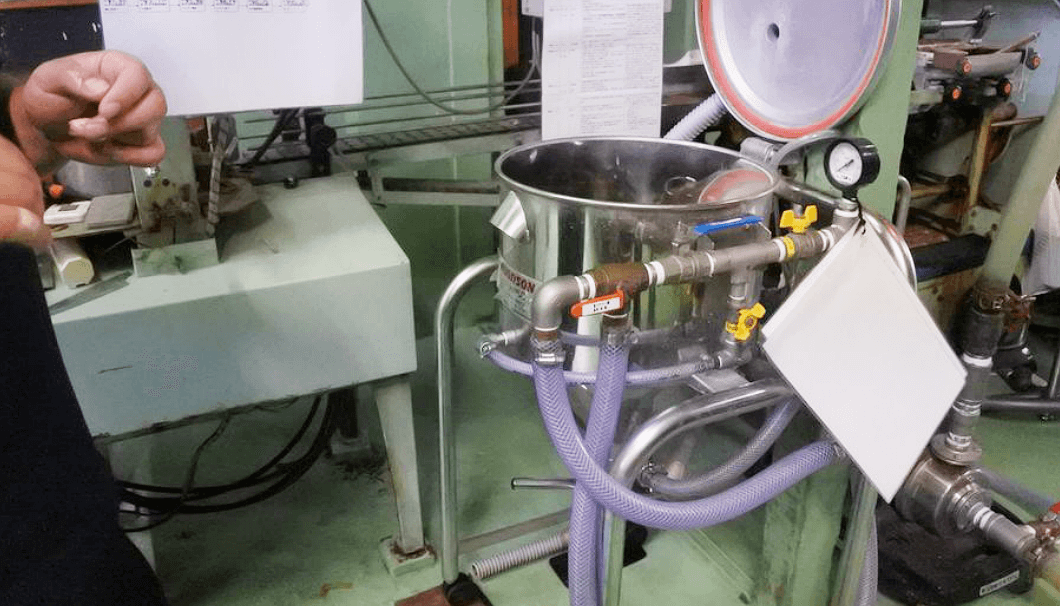

翌年以降も、より洗練された酒質を目指して、改善を重ねていきます。4シーズン目は、取引先の酒販店から「難関を乗り越えたね。新境地を切り拓く酒だ」と、褒められたのだそう。目指す方向の正しさを確信した宗一さんはその後、造りに新しい設備を導入し、この酒を蔵の看板商品へと育てていきます。

そして、次なる転換点となったのが、枝里さんとの結婚です。

枝里さんは日本酒好きが高じて会社を辞め、和酒専門の飲食店で日本酒を勉強した後、料飲店の店長に転職。その店が肉料理と日本酒のマリアージュをウリにしていたことから「五割麹」に興味をもち、蔵へ通ううちに宗一さんと出会い、2016年に結婚しました。

以前から「美味しいことが大前提ですが、飲み手に喜んでもらうには、瓶やラベルのデザインも大切。さらに、どういう食事に合うかの提案も必須」と考えていた枝里さん。思わず手に取ってみたくなるようなラベルデザインを、宗一さんに提案します。

料理とともに、主役として舞台に立つ酒

こうして、「岩清水」の文字が大きく描かれていた従来商品とはまったく違う、見映えするデザインの商品が続々と誕生していきました。ネーミングは外国語が中心になり、ボトルも四合瓶以下のサイズに統一します。

「五割麹」の特徴を比較してもらうために、あえて2割の酒を造って、飲み比べてもらうなど、飲み手の興味を刺激する仕掛けを次々と企画した結果、「岩清水」の注目度はぐんぐんと上がっていきました。

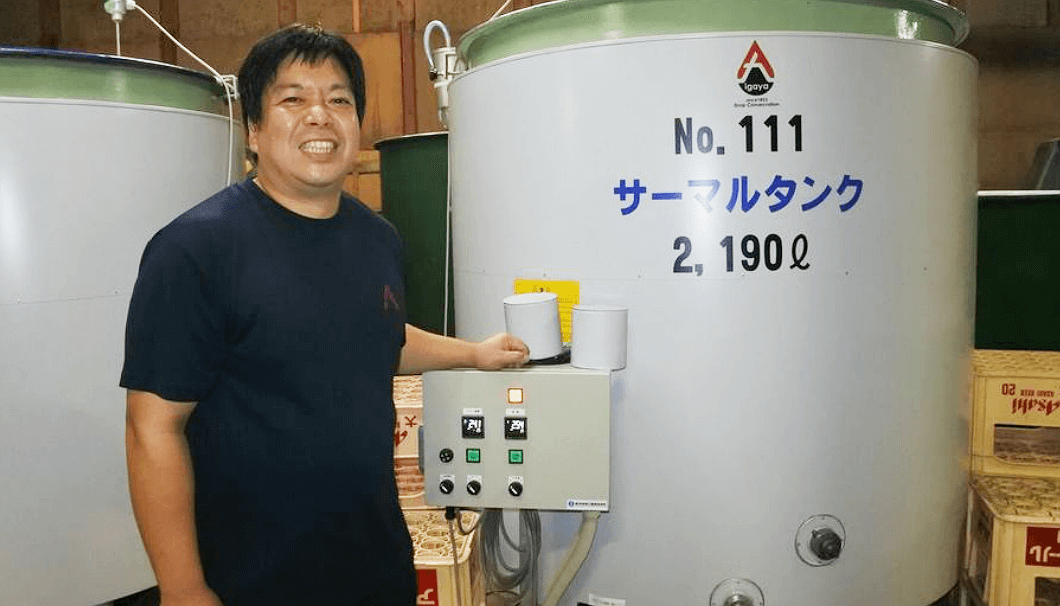

また、麹を増やした酒の魅力は、火入れよりも生のほうがわかりやすいと、搾った後はすぐに瓶詰めし、生のままマイナス5℃の冷蔵庫に貯蔵しています。しかし最近は「搾ったばかりはもちろん、しばらく寝かせておいたほうが、もっとまろやかな味わいになる」と考え、酒の熟成にも力を入れようとしています。

「私たちが造る酒は、料理に寄り添う食中酒ではありません。料理とともに主役として舞台に立ち、良い意味で干渉し合って、より極上の世界へ連れて行ってくれる酒を目指しています。酸味のタイプが異なる品ぞろえを増やすことで、肉料理だけでなく、フレンチやイタリアンなど、洋食全般との相性をアピールしていきたいです」と、ふたりは話してくれました。

「岩清水」の個性が、どんなふうに進化していくのか、今後が楽しみです。

(取材・文/空太郎)