長い歴史の中で、杜氏や蔵人の鋭い観察眼と創意工夫が日本酒造りを進化させ、今では世界でも例を見ない複雑な醸造技術として、多様な品質の酒を生み出しています。

同じ三段仕込みでも仕込み方が異なる「南都諸白」と「伊丹諸白」

中世の奈良の寺院で発達した諸白酒(麹米、蒸米とも精白した米で造った酒)は、近代絶美なる酒と称賛され、特に和州(現在の奈良県)南部の諸白は「南都諸白」として諸国第一とされました。しかし、江戸時代になると摂津(現在の大阪府・兵庫県)の伊丹、池田、鴻池などで造られる「伊丹諸白」が台頭するようになります。

伊丹諸白は、当初は新酒から間酒、寒前酒、寒酒、春酒と、1年に5期にわたって造られていましたが、寒造りに造りを集中することで、商品の品質を上げるとともに量産化に成功しました。さらには、その酒を最大の消費地である江戸へ送りだして人気を博します。伊丹諸白の酒は、江戸では「丹醸」と呼ばれ、銘酒の座をゆるぎないものとしたのです。

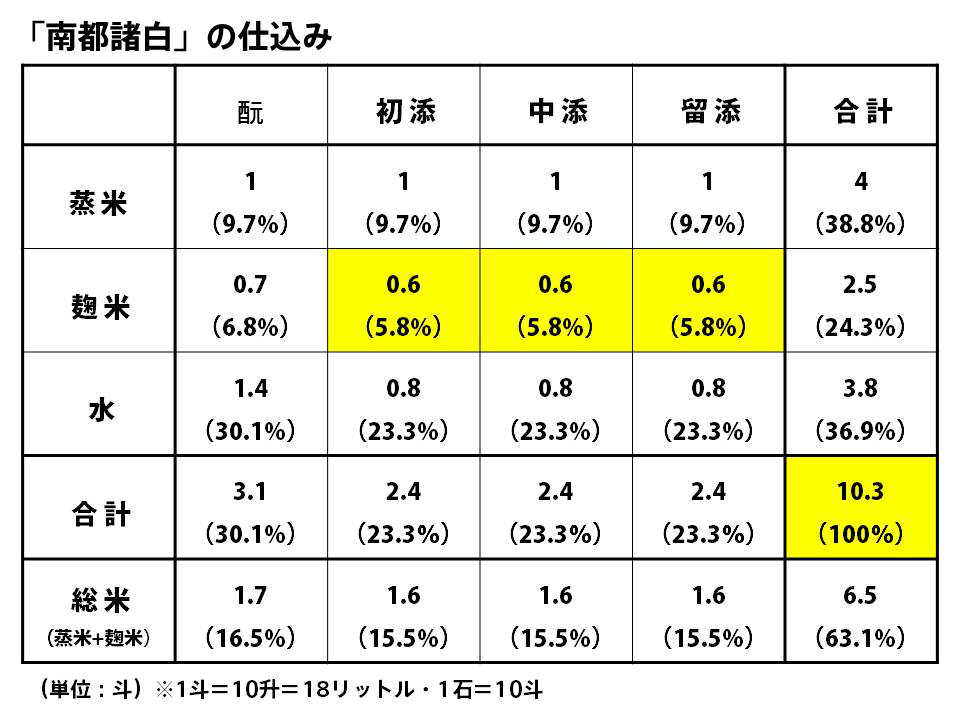

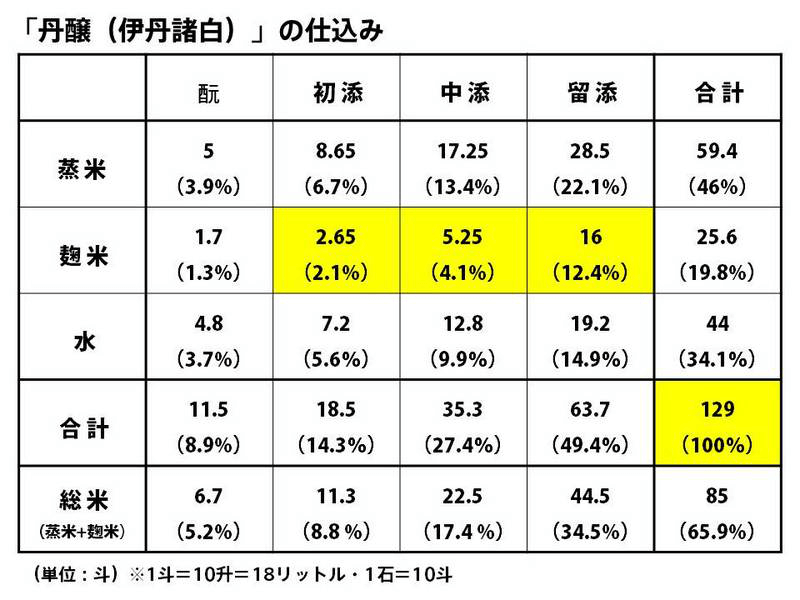

それでは、「南都諸白」と「丹醸(伊丹諸白)」の仕込みの違いを見てみましょう。

上記の表は仕込みに必要な麹米、蒸米、水の量と割合をまとめたものです。この表から次の2点が読み取れます。

大桶が可能にしたの大量生産

2~3石の甕で仕込む南都諸白の総量は10.3斗に対して、丹醸では12石9斗となり、仕込みの規模が約10倍以上と飛躍的に増えました。これは大量の仕込みが可能な大桶(20石)が使われ始めたことによります。

掛米の量を徐々に増やしていく「丹醸」の三段仕込み

南都諸白では酛の割合が大きく(総量の16.5%)、初添、中添、留添は全て同量(麹米0.6斗ずつ)で仕込んでます、しかし、丹醸では酛の割合が小さく(総量の5.2%)、初添・中添・留添と仕込が進むごとに倍々と量を増やしています(麹米2.65斗→5.25斗→16斗)。これにより麹による糖化の進み具合と酵母の増殖のバランスが良くなり、アルコール度数の高い酒をつくることができるようになりました。また、蒸米に対する麹の割合が南都諸白の62.5%に対し、丹醸では43.1%と減少しています。これも糖化と発酵のバランスを良くするための技術です。

アルコール度数や日本酒度、酸度などについて詳しくはわからないですが、その仕込み配合から推測すると、南都諸白の酒は、アルコール度数が低く(10~13%程度)、酸が多く、甘みが強い重い感じの濃厚酒であったと考えられます。一方、丹醸の酒は、アルコール度数が高く(15%程度)、喉ごしがすっきりとした酸と甘みのバランスががとれた酒だったと思われます。

酒の中に灰を投げ込んだら!?偶然が産んだ酒造りの技術

大坂の風俗や出来事などを綴った江戸時代後期の随筆『摂津落穂集』には、江戸への下り酒で大きな財を成した鴻池山中酒屋の逸話があります。

「昔は今のような澄み酒ではなく、今のどぶろくのような酒であった。ある時、鴻池山中酒屋の出来の悪い召使の下男が店を辞める前に、日ごろの恨みを晴らそうと、灰桶の灰を酒が一杯入っている木桶の中へ放り込み、何食わぬ顔をして逃げ去って仕舞った。

何も知らない主人が酒を汲み出そうと、柄杓で酒を汲んでみると不思議なことに昨日まで濁っていた酒が、すっきりと澄んでいる。不審に思いながらその酒をひとくち、口に含むと、香りも味もすっかり良くなっているのに驚き、よくよく見ると桶の底に何やら溜まっているものがある。やがてその酒を汲み出すと灰が入っていることが分かった。

誰がこんなことをしたのかと思いめぐらすと、逃げていった下男の仕業であることが分かった。とんでもないことをしてくれたが、結果的には思いもかけなかった新しい発見となったのである。

以来これを奥義とし、他人にしゃべることを固く禁じると共に、それからは、濁った酒にすまし灰を投入して、清く澄み渡った上酒として売り出したところ、酒はどんどん売れて商売は大いに繁盛し、やがて郷一番の富豪となった。」

この逸話のポイントは、灰を投入することで、濁りのもとである小さな浮遊物が灰と一緒に沈殿して澄んだ酒となること。そして、酸の強い酒が、灰のアルカリ成分によって適度な酸となり、飲みやすく味も良くなったことです。

酒蔵の主人たちは、このような不慮の事故の中にもその変化を見逃さず、逆に新しい技術として取り入れ、酒造りに活かしていったのです。

(文/梁井宏)