2019年現在、日本酒を醸す酒蔵は全国に約1,500あると言われています。しかしその一方で、平成に入ってからの30年間で廃業した蔵は、800にも上ります。それぞれの酒蔵に、それぞれの"おらがまちの酒"があったことでしょう。

「時代の変化が激しい今だからこそ、現存するすべての酒蔵に足を運び、そこにある酒と思いを、みなさんに、そして未来に届けたい」という思いから、「日本酒を醸す全ての蔵をめぐる旅」が始まりました。

宮城県の酒蔵をめぐる旅の第3弾は、6つの酒蔵における、酒造りを続けていくにあたっての信念を探ります。

「酒造りはファンタジーではない」― 萩野酒造(栗原市)

「酒造りはファンタジーではない」

そう言い切るのは、萩野酒造の蔵元である佐藤曜平専務。岩手県にほど近い栗原市の有壁にて、「萩の鶴」や「日輪田」といった銘柄を造っています。

冒頭の言葉には、造り上げる日本酒は偶然の産物ではない、という考えが込められています。日本酒が出来上がるメカニズムを把握し、造りを細かく設計することで、再現性を高めることができると佐藤専務は続けます。

その言葉通り、萩野酒造の酒造りは、ひとつひとつの工程が論理的で緻密にデザインされています。また、そこから外れたところで意図しない味の変化がでないよう、蔵の中は大変衛生的に保たれていました。

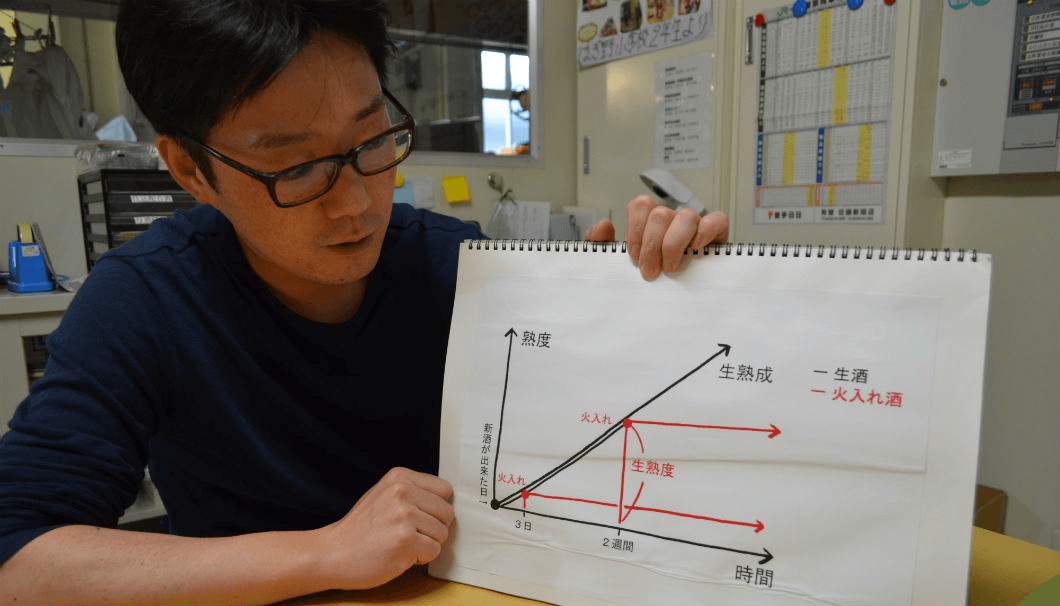

様々な工程の中でも、特に力を入れて語ってくれたのが「火入れ」ついて。(火入れとは、搾ったお酒に熱を加え、殺菌および酵素等の活性を止めること)

佐藤専務は、生酒と火入れ酒それぞれに魅力があるとしたうえで、「新酒は、火入れ次第でヤンキーにも学者にもなる」とユーモアを交えて話します。日本酒は、火入れのタイミングとやり方、貯蔵の方法と温度や期間によって、全く異なる味わいに仕上がるのです。実際に萩野酒造では、日本酒を目指す味わいに仕上げるため、多種多様な火入れや貯蔵のパターンから、お酒ごとに最適なものを選んでいるそうです。

そんな細部までこだわった酒造りを行う萩野酒造ですが、一方では大きな視点から「原風景を残したい」という思いも大切にされています。酒を造る要素として、原料や人と並んで、地域が重要との考えに基づいて、景観や農業を守る取り組みにも力をいれていきたいとのことでした。

蔵から徒歩1分程度の場所に広がる田園風景

佐藤専務から、その思いを一番感じた点は、蔵の中の案内よりまず先に、蔵の周辺の案内をしていただいたことです。どのような町で、どのような景観の中で酒造りを行っているのか。その上に酒米や人があって、お酒が完成していくのだと感じました。

「地元農家の醸す酒」― 石越醸造(登米市)

登米市石越町という、宮城県北の山あいで「澤乃泉」を醸す石越醸造。造り酒屋では珍しい創業の経緯があります。

それは大正の時代に、地元の米農家4人が力を合わせて立ち上げたということ。米農家が立ち上げた酒蔵ということもあって、今でも米にはこだわりがあり、使用する米の大部分は地元・登米や栗原で育ったものです。

造り蔵の裏に広がる景色

今回お話をうかがった蔵元杜氏の佐藤宏さんは、10代から酒造りをされ、50年近いキャリアのある方です。そんな杜氏も、夏は登米市で稲作をしている農家の出身。蔵人に関しても、夏は地元で農業に従事する方が多く、今でも農家が中心となって酒蔵を盛り立てているのがわかります。

右が佐藤宏杜氏、左は企画広報室の宮内康太郎さん

佐藤さんは、今後も地元に根差したうえで、「より良いものをみなさんに継続的に飲んでもらえるようにしたい。今年より来年、来年より再来年」と、毎年おいしくなっていると思える地酒を造りたいと意気込みを語ってくれました。

「当たり前にやる」- 寒梅酒造(大崎市)

仙台から1時間程度北へ向かった大崎市古川の美しい田んぼの中に、「宮寒梅」を造る寒梅酒造はあります。

取材に応対くださったのは、代表の岩﨑健弥さん。健弥さんにとって、寒梅酒造は奥様の実家にあたります。もともとモノづくりをしたかったとのことですが、実際にやってみるとイメージ以上に経営も造りもやりがいがあったのだとか。

岩﨑さんが蔵に入った10年ほど前のお酒は、自分たちで飲んでも美味しくなかったそうです。そこをスタート地点に、危機感を持った岩﨑さんをはじめ、蔵人が一丸となり一歩一歩品質改良を進めました。

しかし、そんな最中に2011年の大震災が起こります。内陸の寒梅酒造も大きなダメージを負いましたが、むしろ「ひらきなおった」と岩﨑さんは当時を振り返ります。

震災後、全壊指定を受けた蔵の建て直しを行い、安価な普通酒の製造もストップし、流通経路も変えました。どれも苦難の連続だったかと想像されますが、そこから品評会において賞を取るなど、大きな飛躍を成し遂げることになったのです。

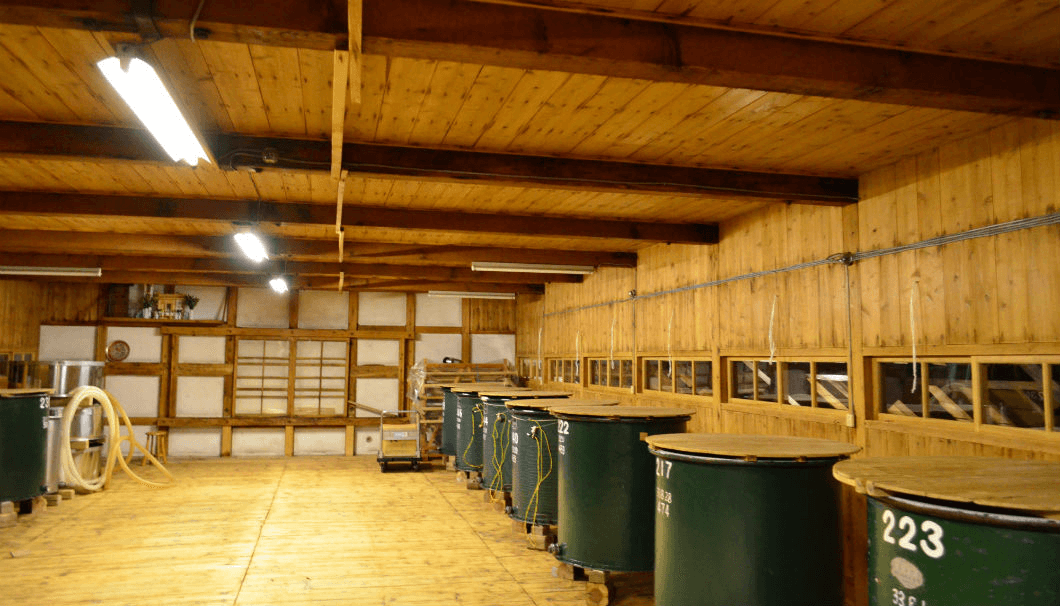

「宮寒梅」の酒母タンク

寒梅酒造のルーツは米作りにあるそうで、今でも自社の田んぼで酒米を作付けしています。今でこそ造り酒屋が原料米から作ることが多くなってきましたが、寒梅酒造にとっては創業時から"当たり前にやっている"こと。

一見難しいことでも淡々とこなしていくその姿勢が、今の寒梅酒造の躍進を支えているのだと感じる取材でした。

「醸造機器メーカーが継いだ蔵」― 浅勘酒造店(大崎市)

寒梅酒造と同じ大崎市の古川には、一風変わった造り酒屋、浅勘酒造店があります。

「酔舞」という銘柄を造るこちらの酒蔵は、全国でも珍しく「塚本鑛吉商店」という醸造機器製造メーカーの傘下。そのため、生産量は小さいにもかかわらず、蔵の中には最新の機器などが充実しています。

純水を作り出す濾過機

もともと1919年に創業した浅勘酒造店。創業家が代々家業として引き継いできましたが、15年ほど前に、諸々の事情で手を引くことになったそうです。そして当時、醸造機器メーカーとして蔵に出入りしていた現社長の塚本正義さんに、蔵を継がないかと相談があったのが話の始まりでした。

塚本さんは、浅勘酒造店の事業を引き継ぐことを宮城の地で即決したそうです。東京の会社に戻ると、社内の反発も受けましたが「もうハンコを押したあとだったから」と笑って話します。

そのような稀有ないきさつもあって、「酔舞」は今も継承されているのです。

こうして大崎市で継承されてきた「酔舞」は、地元宮城への還元も意識して、原料米は全て宮城県産を使用しています。中には県内産で、山田錦などの高級品種や、低肥料減農薬米などでの酒造りもあるとのこと。

酒蔵を運営することは、簡単なことではないようですが、塚本さんは「醸造機器の試験や改良もできる」と笑い、小さくとも今後も造りを続けていくようです。

「技術を紡ぐ」- 田中酒造店(加美町)

宮城県北西に位置する加美町の中心街、花楽小路商店街に230年の歴史を誇る田中酒造店はあります。

「真鶴」や「田林」を造る当蔵は、歴史を感じる立派な佇まい。今回は、松本社長と工藤製造課長にお話をうかがいました。

松本社長の話によると、昭和40年頃は普通酒を中心に5,500石の製造量を誇り、宮城県内でも1、2位を争うほどだったそう。現在に至るまでに製造量は減らしてきたものの、地元向けの普通酒はいまでも多く製造しています。

一方で、力を入れているのは、手間がかかるも高品質な日本酒。蓋麹法などの手間暇かけた伝統的な造りに取り組み、長年続けてきた山廃、10年前に復活させた生酛造りなど、自然の乳酸菌を利用する製法にも力を入れています。最新の設備等は少なく、松本社長は「40、50年前の酒造り」と笑います。

綺麗に整頓された酒母室

そんな職人の腕が試される、伝統的な酒造りを指揮するのは杜氏の中川さん。田中酒造店に勤めてなんと50年以上。今も現役で、当蔵が目指す「冷酒でもお燗でも美味しく、食事にしっかりと合う旨口な日本酒」を造り続けています。

最近は若手の蔵人さんも台頭してきているとのことで、今後の技術の継承も楽しみとなる取材でした。

右は中川杜氏、左は工藤製造課長

「たったひとりでの酒造り」- 森民酒造店(大崎市)

製造量の多少や機械化の程度によって、酒造りの人数は酒蔵ごとに変わりますが、全国的に小規模な蔵と言っても、3人以上の造り手がいることが一般的です。

しかし、宮城県の旧岩出山町の地酒「森泉」を醸す森民酒造店は違います。なんと、たったひとりで酒造りをしているというのです。

酒造りを行っているのが、4代目蔵元の森民典さん。御年70歳を超えます。

森さんが蔵に戻られた頃は、南部杜氏が造りに来ていたようですが、1993年を最後に杜氏さんが来れなくなったそうです。新しい職人を探したようですが難航したため、製造量を少なくして、ご自身のみで造るという決断をしたとのこと。

当時は蔵元杜氏が全国的にも珍しかった上に、ひとりでの酒造りは難儀だったかと思いますが、「100年以上続いた家業で、辞めたくなかった」と言います。

今でも機械化はほとんど進んでいない酒蔵のため、仕込みや上槽は相当大変なよう。そんなに苦労して造られたお酒は甘口が特徴です。

今でも機械化はほとんど進んでいない酒蔵のため、仕込みや上槽は相当大変なよう。そんなに苦労して造られたお酒は甘口が特徴です。

水質が超軟水であることも理由のひとつにあげつつ「甘口が好きなもんで」と森さんが笑顔で話されていたのが印象的でした。

宮城県内各地に点在している酒蔵。その酒蔵ひとつひとつに、それぞれの思いやルーツがあるのだと感じるとともに、各地で紡がれてきた地酒が、今後も途切れないで欲しいと強く思わせられる取材旅でした。

(旅・文/立川哲之)