2020年5月10日、日本酒業界にとって歴史的な出来事が起こりました。それは、新潟県・佐渡島にある尾畑酒造の学校蔵が「日本酒特区」の第1号に認定されたというものです。

「日本酒特区」とは、2019年12月に国会で成立した「特区における清酒の製造体験のための酒税法の特例措置」の通称のこと。この特例措置とは、「清酒の製造免許をもつ者が地域活性化のための日本酒製造体験のための施設を増設する場合に、既存の製造場とひとつの製造場としてみなす」というものです。

日本酒を造るために必要な清酒製造免許の取得条件は、とても厳しく設定されています。年間の最低製造見込数量など、さまざまな細かい条件が定められ、同一の法人でも醸造場の所在地ごとに免許を取得しなければなりませんでした。

それが、今回の特例措置の認定で、体験施設は既存の清酒製造場と一体であるとして、体験施設でも日本酒を造ることが可能になったのです。

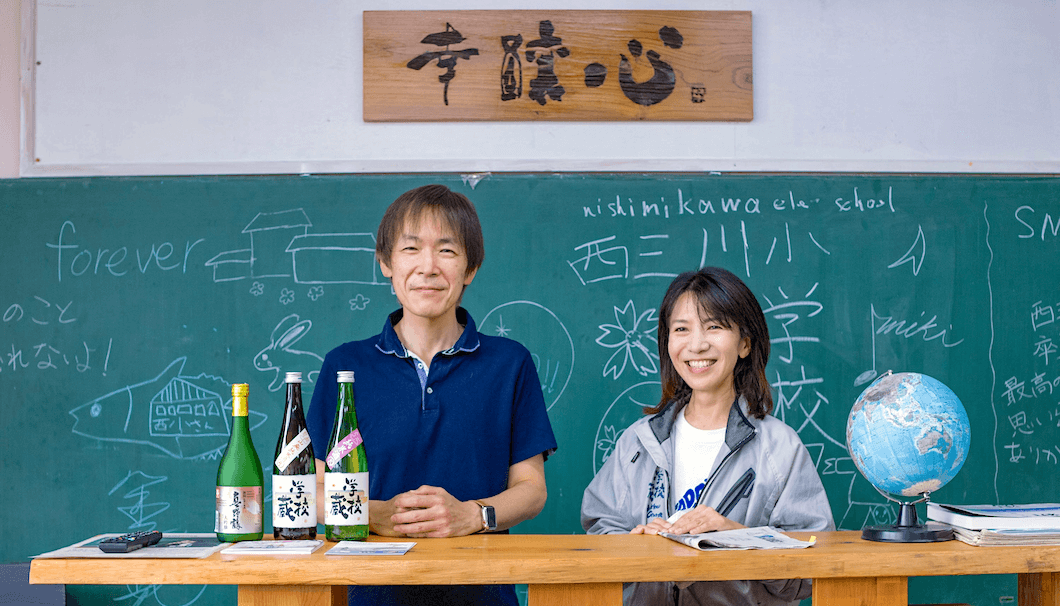

(左から)尾畑酒造 社長の平島健さんと専務取締役の尾畑留美子さん

今回は、「日本酒特区」第1号となった尾畑酒造が認定を受けるまでの経緯とこれからの展望について、尾畑酒造 社長の平島健さんと専務取締役の尾畑留美子さんにうかがいました。

廃校を酒造りの場として再生した「学校蔵」

尾畑酒造は、佐渡島の真野新町で1892年に創業した酒蔵。清涼感の溢れる代表銘柄「真野鶴」は、新潟県を中心に各地で人気を誇る銘酒です。

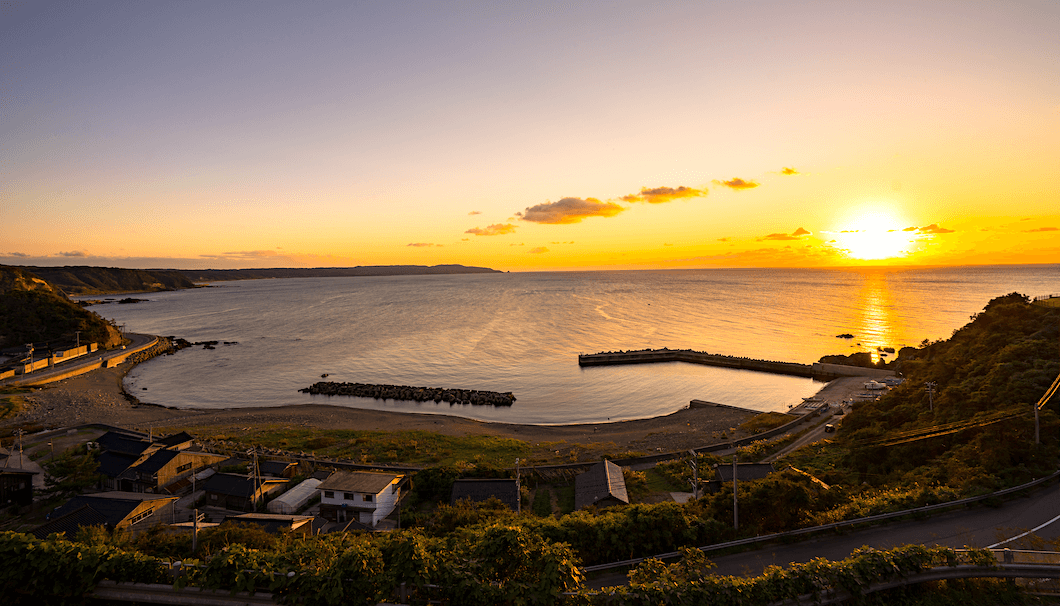

2010年のある日、社長の平島さんは「日本で一番夕日がキレイな小学校」と謳われながら廃校となった佐渡市内の旧西三川小学校を訪れました。平島さんは当時を次のように振り返ります。

「6年前に出逢った、日本海を臨む丘の上にたたずむ美しい木造校舎の小学校。ここが無くなってしまうことがとても残念で、なんとか残せないものかと考えました」

そこで、この136年の歴史を持つ木造校舎を酒蔵として再生させることを決断し、動き出しはじめました。これが「学校蔵プロジェクト」のスタートです。

2011年にその廃校を借りることに決め、準備を始めてから3年後、2014年からこの旧木造校舎は「学校蔵」と呼ばれる仕込蔵として稼働し始めました。

「学校蔵」は、4つの柱で運営されています。1つ目はもちろん「酒造り」。本社で寒仕込みを行っているため、学校蔵では5月から9月まで仕込み部屋を冬の環境にして酒造りを行っています。"オール佐渡産"を掲げ、仕込みに使う酒米はもちろん佐渡産です。

2つ目は「共生」。自然との共生が生み出すのがお酒です。佐渡はトキが舞う自然環境の美しい島。その環境との共生をお酒からも伝えるべく、酒造りのエネルギーには再生エネルギーを導入しています。

3つ目は「交流」。毎年6月には「学校蔵の特別授業」という一日限りのワークショップを開催し、島内外から100人を超える人が集う人気の白熱授業となっています(2020年は中止)。

そして、最後が「学び」です。「1週間の酒造り体験プログラム」を2015年から実施し、1週間通ってもらうことを前提に、酒造りを学びたい人を受け入れています。

「1週間の酒造り体験プログラム」について、平島さんは次のように話します。

「もともとが学校なので、酒造りを学んでいただく場を提供するにはぴったりだと思っていました。1本の仕込みにつき三段仕込みを中心に1週間の期間を設定し、3〜4人の生徒を受け入れています」

酒造りや佐渡、学校というキーワードを持つこの体験プログラムは海外でも評判が広まり、2019年の実施ではトータル10名参加のうち、実に7名が外国からの参加。参加者の満足度も高いそうです。

念願だった日本酒の製造免許

「日本酒特区」第1号となった学校蔵ですが、2014年にスタートした当時はリキュール製造免許を利用してお酒を製造していました。

学校蔵での酒造りを決意した時から日本酒の醸造を目指していた平島さんは、学校蔵での免許取得のために行政にかけあいます。しかしながら、清酒製造免許の新規取得は難しく、苦肉の策として、もともと本社蔵が持っていたリキュール製造免許を学校蔵に移して始動することにしました。

そのため、学校蔵で造られたお酒は、日本酒と同じ醸造方法で造り、搾ったあとに佐渡産の杉材を漬け込んで、樽酒風味のリキュールとして出荷されていました。しかしながら、お酒の学びの場を提供するうえで「日本酒」と名乗れないことに、平島さんは複雑な思いを持ち続けていたようです。

そんな中、2019年12月に「日本酒特区」についての特例措置が国会で成立します。

そこで、地域に強く根ざしたブランドの付加価値向上や新たな産業の創出、人々の交流が活性化することによる経済発展を期待して、佐渡市が特区申請を行い、2020年3月に「佐渡・学びの日本酒特区」として認定されました。

その後、尾畑酒造はその適用を申請し、「5月10日より認定計画特定施設内の場所を既存の製造場と一の清酒の製造場とみなす承認通知書」が発行されたという流れになります。

こうして、学校蔵でも日本酒を造ることが認められたのです。これは全国でも初の事例となります。

「本蔵と同様に日本酒を造りたいと思っていたので、承認されたことはうれしかったですね。行政の方々も協力してくれましたし、佐渡での新たな交流の場としてさらに進化させなければと思いました」

9年越しの思いが叶ったことについて、平島さんは喜びの声で語ります。

尾畑さんは、行政の方々の協力に感謝の意を述べるとともに、「地域と一体になった取り組みだからこそ承認されたと思っています」と話してくれました。「日本酒特区」の特別措置は、地域の活性化や発展に寄与することが期待されて承認されるものであることが、この言葉から伝わってきます。

なお、申請にあたり、他の酒類製造免許がすでに下りているところに清酒製造免許を適用することができないというルールのため、それまでのリキュール製造免許は尾畑酒造の本社蔵に戻されました。

学校蔵での酒造りで、佐渡の未来をつくる

古い木造校舎を酒蔵として再生し、運用していくことは容易ではありません。なぜ尾畑酒造はこのような取り組みを続けているのか。その理由は、酒蔵のある佐渡島への想いのようです。

東京23区の約1.4倍の面積を持つ佐渡島は、東西南北で異なる自然と文化を持ち、その多様性から「日本の縮図」と言われる島。さらに、日本の課題先進地とも呼ばれ、高齢化や過疎化がかなりのペースで進んでいるといいます。

そんな社会状況の中、学校蔵での酒造りを続けていくことは、「"佐渡"を伝えていくことと同じ」と、尾畑さんは話します。

「例えば、酒造りの体験者の方にはお米に触ってもらうんですけど、お米を考えることは田んぼを考えることに繋がります。酒米の田んぼに案内すると、トキに遭遇することもあります。田んぼの水がどこから流れてきてるのかを話して、そのまま佐渡の地形や歴史の話に広がっていきます。

お酒造りを学ぶことは、実は地域を学ぶことなんです。酒造り体験そのものは学校蔵で行なっていますが、学びのフィールドとしては佐渡島全体が学び場です」

平島さんは未来を見据え、次のように語ります。

「10年後、20年後、30年後を考えたときに、学校蔵は、もしかすると地域の未来と日本酒の未来に期待を抱かせるような、希望を与えるような事業なのではないかと思っています。だからこそ、続けていられるのです」

佐渡の未来に繋がる取り組みにしようと、学校蔵プロジェクトを続けてきた尾畑酒造。実際に、酒造り体験プログラムの参加希望者は年々増えていて、海外からの参加者も多いです。さらには、学校蔵をきっかけに佐渡を再訪するケースも増えてきました。

なにより驚いたのは、香港の方が学校蔵での酒造り体験をきっかけに佐渡へ移住されたという話です。移住のきっかけになるくらいに、学校蔵の存在が佐渡の魅力を伝え、その成果が地域へ還元されていることがわかります。

「島に1週間滞在するので、酒造りを通して佐渡の魅力をしっかりと伝えられるのです」と、学校蔵プロジェクトならではの良さを平島さんは話してくれました。

地域の物語を伝えることが酒蔵の使命

今回の「日本酒特区」の特例措置の目的は、地方創生のため。まさに、尾畑酒造の学校蔵のような地元の魅力を伝えるプロジェクトはぴったりです。

今後、酒造り体験の施設が地域を活性化させる要になっていくのか。平島さんは実際に事業を進めてきた立場として、次のように話します。

「米、水といった原材料はもちろん、その地域の歴史や文化に育まれてきた日本酒だからこそ、地域の魅力を発信できるのだと思います。日本酒が地域を語り、地域が日本酒を語る。

酒造りを体験した人があらためて佐渡を訪れてくれることも実体験として感じています。この制度を上手に活用すれば、地域振興にも繋がっていきます。言い過ぎかもしれないけど、日本酒から日本を元気にすることは不可能ではないんじゃないかなと思っています」

地域の持続に欠かせない存在になり得る酒蔵。佐渡島で蔵元の娘として生まれ育った尾畑さんは、酒蔵の存在価値について次のように語ります。

「ある人が『酒蔵は、地域のランドマークだ』と言っていました。いろんな人のアイデンティティに繋がるのが地域の酒蔵や日本酒です。100年後も、地域と共に。そのために進化を続けていきたいと思います」

日本中のさまざまな地域が疲弊していく中で、特例措置として始まった「日本酒特区」。酒造り体験を通して地域を深く伝えていく取り組みには、日本の未来を変えていく可能性があるのだと感じる取材となりました。

(取材・文/立川 哲之)