この酒蔵には、ふたりの「名匠」がいます。

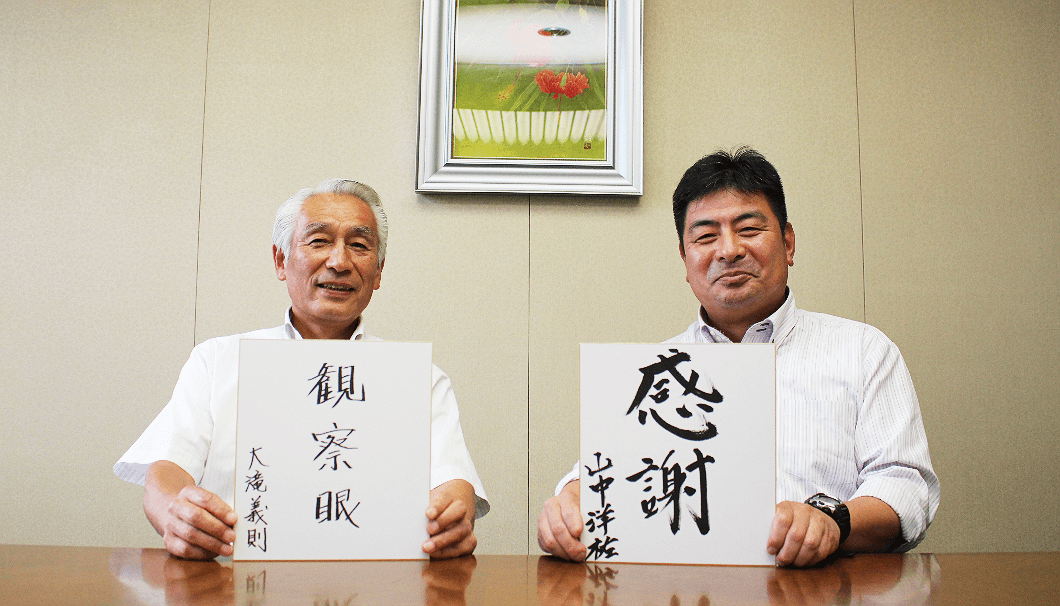

それは月桂冠に長く勤め、社業に尽力した「敬意」を表した呼び名というわけではありません。京都市がその功績を認め、顕彰したものです。「京の技を明日に伝える『京の名匠』」に認められた大滝義則さん、中堅技術者を認定する京都市伝統産業『未来の名匠』として山中洋祐さんが、2017年12月19日付けで認定を受けました。

ふたりは高度な酒造りの技を用い、それを磨きあげ、後世への伝承にも取り組んできました。月桂冠が基本理念のひとつとして掲げる「常に消費者の満足を獲得できる世界最高品質の商品を、競争力のある価格で提供する」という姿勢を貫いてきたのです。

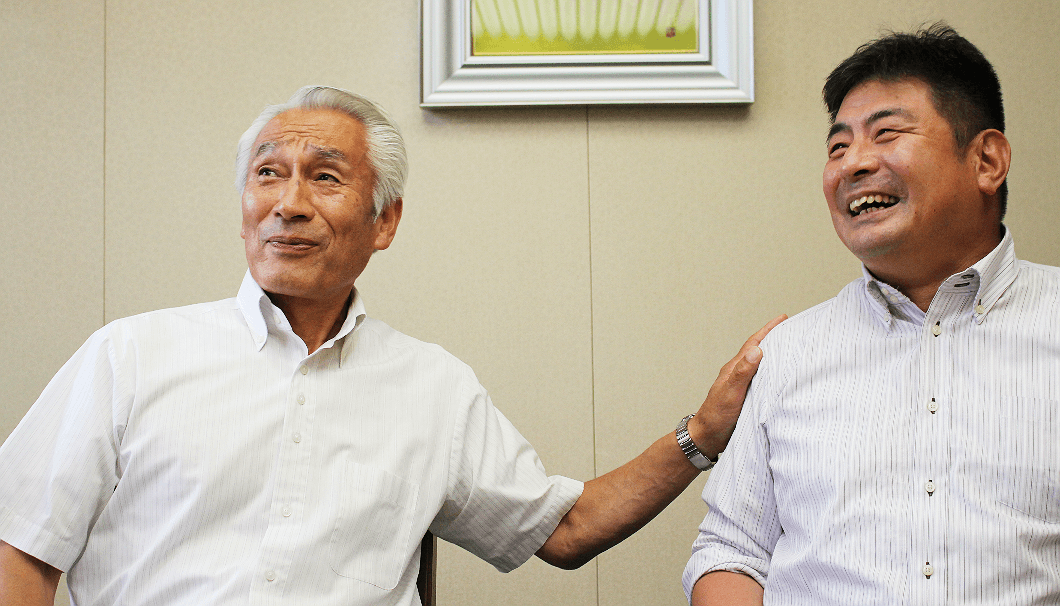

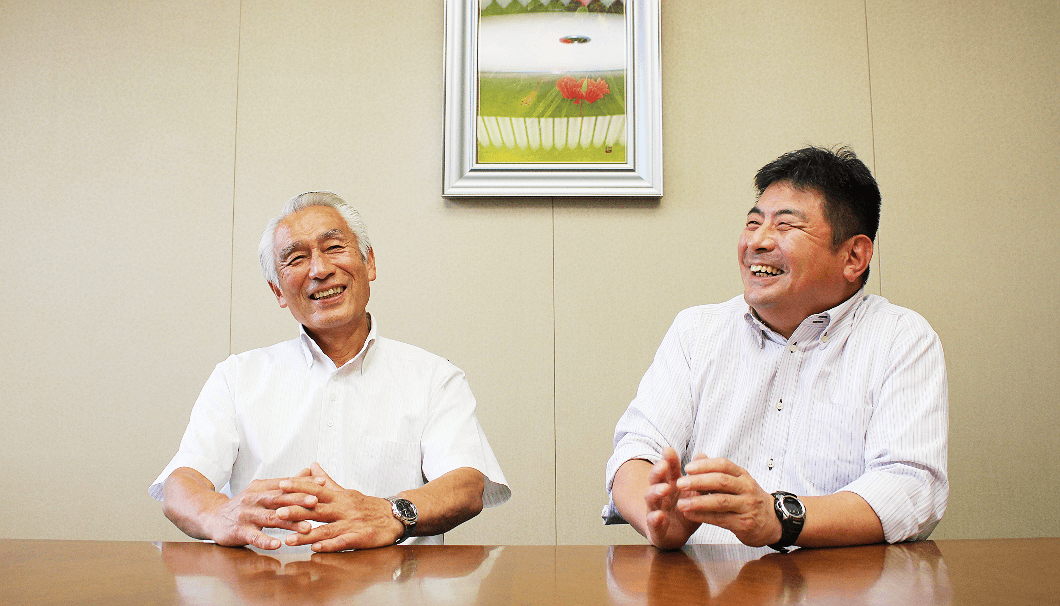

月桂冠の大滝義則さん(左)と山中洋祐さん(右)

今回、SAKETIMESではふたりの名匠にお話をうかがいました。彼らが歩んできた道を振り返ることで、その視線から見える「日本酒造りの信念」や、月桂冠という酒蔵の特色を浮かび上がらせることが目的です。名匠は酒から何を感じ、何を考えてきたのでしょうか。

ふたりの「名匠」を生んだのは、酒造りへの確かな思い

─まずは、お二人が「名匠」と呼ばれるに至った背景からお聞かせください。

山中洋祐さん(以下、山中):大滝さんは今、月桂冠で酒造りに携わっておられるなかでも一番に長い経験を持っている。それもトップレベルでずっとやってきた方です。月桂冠としても、酒どころである伏見の中でも、あるいは京都の中でも随一だということで、『京の名匠』として認められたのだと思います。

大滝義則さん(以下、大滝):高校を卒業した18歳で入社して、この8月で66歳になりましたからねぇ。長いことやってきました。

山中:表立ってはいませんが、実際に大滝さんは杜氏にほぼ近い仕事をやってこられました。今年の全国新酒鑑評会でも金賞を取りましたが、出品酒の醸造に関しても、杜氏と並んで中心となってずっとやってこられた。

さらに、酒造りに関しても広範囲に手がけておられるんですよ。それこそ洗米から詰め口の手前まで、酒に関するほとんどの工程でリーダーとして仕事をなさってきた方は、月桂冠の中でもほとんどいません。やはり唯一無二の存在です。僕も大滝さんに教わったひとりです。

─広範囲に手がけてきたのは、ご自身の希望もあったのでしょうか?

大滝:まぁ、会社として辞令が出るのもあります。入社時の希望としては造りがしたかったんです。原酒処理の仕事からはじめて、なんでも徹底してやりたいという性分があったんでしょうね。それに、上司や先輩から必要とされる人間になったほうがいいだろうと思うと、現場を把握しておかんと行動を起こせへんし認めてもらえない。与えられたポジションで全力を尽くしてきた……。「京の名匠」はご褒美みたいにもろたんかな(笑)。

山中:いやいや!(笑)

─そう話す山中さんも、『未来の名匠』ですね

山中:「未来に名匠になるかもしれない」候補を応援するものですから、まだまだです。私は今54歳ですが、入社して6年くらいは月桂冠総合研究所にいて、それ以外は醸造に関わってきました。米国月桂冠でも7年にわたって、酒米選びから買い付け、製造、貯蔵・出荷まで、現場のすべてをやらせてもらって。

そういったことが良い経験になって、今でもいろんな仕事に生きています。大滝さんと一緒に仕事をさせてもらい、鑑評会でも何回か金賞をいただけました。でもそれは、僕と一緒にやっているチームがもらったもの。みんなと一緒に良い目も見せてもらいました。「これからも頑張れよ」という意味合いで、「未来の名匠」をいただけたんかなと思ってますね。

─先ほど、大滝さんを評して「トップレベル」という言葉がありました。山中さんから見て、どんなところが「トップレベル」なのでしょうか

山中:酒造りに取り組む姿勢や考え方ひとつをとっても、ですね。造りたい酒への思いを、しっかりと持っている人です。伏見で酒造りに取り組んでいる仲間たちも一緒で、試行錯誤しながら努力して良いものを造ろうという思いを胸に、どんどん進んでいる。

他の酒蔵からもいろんな情報が入ってきたり、よその蔵から「おいしい酒ができた」と聞いたりすると、そこでまた考えたりする。そして、やっぱり自分のやり方に戻っていかれる。

─その一連の流れで、造りたい酒のバランスに近づける。流行りや評判は咀嚼した上で、自分の造りに戻っていくんですね

山中:そうなんです。拒絶するのではなく、一旦は取り込むんですよね。咀嚼して、でも言われた通りにはやらない。良いところは活かし、自分の本筋にある造り方に加えていく。それができる人たちですよ。

月桂冠でいえば、昔ながらの品質を守ってきた、優しい香りと上品でふくらみのある風味を持つ定番の酒「特選」が、IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2018・SAKE部門の本醸造カテゴリーでゴールドメダルを、そして高品質で優れたコストパフォーマンスを発揮した酒のチャンピオンとして「グレート・バリュー・アワード」を受賞しました。その一方で、長年の経験と高い技術を持つ造り手たちが、原材料から徹底的にこだわって造る「伝匠-DENSHO-」という酒もあります。そういった両軸が酒造りには必要なんだと思います。

麹の出来具合を確かめる山中さん

「月桂冠らしさ」とは、自由自在であること

─代表的な銘柄が出たところで、酒に表れる「月桂冠らしさ」とは、何であるとお考えですか?

山中:……究極の質問やねぇ(笑)。

大滝:そうやね……、難しい(笑)。

山中:味わいの方向性もあるけど、「古きも新しきも否定しない酒」やと思います。そういう酒に「月桂冠らしさ」があるなと。昔からある酒が好きな人が飲んでも「懐かしい味」と思い、新しい酒が好きな人でも「今風に造れている味」と思われる。そんな酒です。

流行り廃りはあっても、香りのある酒が好まれているようなら、それを意図して造る。酒質を設計し自由自在に造るのが、月桂冠らしさです。

─「意図を導く力」が大事なんですね。山中さんの「古きも新しきも否定しない酒」という言葉は、月桂冠がこれまで歩んできた「伝統と革新」という歴史にも合致します。

山中:それが11代当主の大倉恒吉から続いてきた系譜でもあると思います。京都にいろんな酒屋がいた中で「伏見全体の底上げを」と考えてきた機運も、さかのぼれば11代目が作りました。現在の月桂冠でも、その点には力を入れていると感じます。今に至るまで、技術的な面でお互いに助け合ってきた姿勢も、大倉恒吉が研究所を先駆けてつくり、酒造りに科学の視点を持ち込んだことが大きかったと思います。

─ともすれば勘と経験が頼りの職人の世界に、科学的なアプローチから分析をして活かしてきた結果が、月桂冠らしさのひとつなのですね。

大滝:やはり現場と研究所のコンビネーションでできあがってきた酒ですから。データを基にするから現場も動け、現場の悩みを研究所が聞いて解決するような動きもある。ひとつのチームである結束力は、たしかに他の酒蔵よりも強いかもしれません。

月桂冠 総合研究所

山中:研究所での詳細な分析だけでなく、現場に設けられた分析部門でもかなりの分析ができますからね。麹やもろみといった醸造に関する多くのデータを持っていますが、その量の多さは誇れるものです。それこそパソコンですぐ引き出せるデータだけじゃなく、紙に書きつけた記録もある。古い記録を引っ張り出してきて見ることもあります。それこそ大滝さんの帳面を見たこともありますよ。

自分が迷った時、新しいことをやってみようと思った時に過去のデータを見てみると、実は昔にすっかりトライされた内容だったりするんですよ(笑)。

大滝:完璧な人なんていませんからね。名杜氏がいたとしても、毎年、迷うものなんです。

観察眼を養ってこそ、ひとりの蔵人になっていく

─「記録をつける」というのは、先輩や先代からの教えなのでしょうか。

大滝:むしろ自分なりの確認の手段……、というよりは「観察」ですね。酒を単になんとなく見るのではなく常に意識をせぇ、と。

今は、整備期間なんかで余裕のあるときに、僕がいる生産技術課の若い蔵人には、自分で全部を管理して、タンク1本を研修で仕込んでもらうようにしています。その際、「先輩に言われたから」ではなく、自分の目で見たものを記録するんです。

山中:ポイントごとに大滝さんから教わったりもしますが、まずは自分の頭で考え、見ることによって学びになるんですよね。

大滝:僕が若いときは「黙って背中を観て盗む」ような職人の世界も、確かにありました。もろみを観察し、生産計画書などを見て、仮説をつくっていくようなことも。

山中:今のような研修体制にも徐々になっていきましたね。団塊の世代が定年されたとき、急に世代が若返ったこともあり、そのタイミングから変わっていった。

─それこそ月桂冠には「酒香房(さけこうぼう)」という昔ながらの手法で酒を造る酒蔵も併設されていますね。酒造りとは何かを小さな蔵や規模で体感して蔵人を育てる。そして、蔵人が大きな機械を用いてしっかりとした酒を造る。そういう流れなんですね。

酒香房 外観

大滝:大きな酒蔵ほど今は機械化されているから、仕事がどうしても部署単位になりますよね。「酒香房」は、ほんまの手造りですわ。洗米から搾りまで全部の工程に関われますから。規模は小さいけれど、全部の工程を見られることは大変勉強になる。

山中:それは一番のメリットかもしれませんね。機械を使った大型の酒造りでも五感が必要です。

数値設定はできるけれど、酒造りの工程がよく見えていれば設定の目的を見失いませんし、仕上がりの良さは自分で判断するしかない。その「カンピューター」の駆使は、やはり必要です。大きな蔵で酒造りの全体を見ようとすれば、どうしても時間がかかる。小さな蔵なら、1ヶ月も研修すれば「酒造りのつながり」が見えます。

私としては、後進に現場の経験を増やしてほしいのはもちろん、早いうちにいろんな失敗をしてほしいと思います。その方が絶対に身になるんです。挑戦するときにも失敗の経験があればカバーしやすい。だから「良い失敗」をしてほしいですね。

酒香房で酒造りに携わる大滝さん(左)

トレンドは追うものではない。「取り込む」ものだ

─最後に、これからの酒造りのトレンドについてもお聞きしたいです。おふたりの経験上、これまでにもトレンドの浮き沈みというのは感じてこられましたか。

山中:あったんやと思いますね。成分値だけを比べても、明治、大正、昭和、平成、それぞれの時代で違います。トレンドの変化は今の方が激しいんでしょうけどね。最近はフレッシュな酒がかなり好まれるようになってきているとは思います。その意味で、生酒のブームがそっちへ向かったんかなという気はします。

ただ、今後また熟成酒がいいと言われる時代が来るかもわからないし。トレンドだけ追って酒造りをするのも違いますね。やはり、それを取り込んだ上で自分らしさのある酒を造ることです。

─先ほどお話にもあった「古きも新しきも」ですね。そういったトレンドの仮説を立てるときには、どんなことを参考にしますか。

山中:最後はきき酒の感じ方になってくる。けれど、それに寄り過ぎると独りよがりな酒になってしまう。自分自身と世の中とのバランスを常に見ていくことでしょう。

大滝:それに、あわせる酒肴も変わってきましたからね。

─なるほど。消費者の食の志向や生活環境の変化も影響しますね。

大滝:酒と合わせて何を食べるかによっても、好みは違いますからね。今は日本国内だけでなく海外での需要も伸びてますけど、より顕著だと思います。

山中:僕は米国月桂冠でも働いていましたから、非常に思うところがあります。海外で食べられている料理と日本食、どちらと合わせて飲むかにまで考えをめぐらせていかなければなりません。

とはいえ、もっとシンプルに「こんな酒を造りたい!」という思いで先行すると、スコンと抜けのいい酒ができることもある(笑)。月桂冠でも、その試みはもっとされていいことだと思いますね。

年間生産量25万石を誇り、日本初の四季醸造システムなどの設備を備える一大酒造メーカーに成長してきた月桂冠を支えるのは、意外にも「人間くささ」であることが名匠たちの言葉からも見えてきました。

ひとりの蔵人として、新人からベテランまで根幹である酒造りの過程に向き合い、現場と研究所が手を組みながら、「経験と科学」をかけ合わせていく。まさに、月桂冠の中興の祖ともいわれる、11代当主の大倉恒吉が造り上げた「月桂冠らしさ」を息づかせ、さらに進化させてきた姿勢がうかがえます。

それがゆえの「自由自在な酒造り」こそが、月桂冠の革新の歴史を更新し続けているといえるのでしょう。

(取材・文/長谷川賢人)

sponsored by 月桂冠株式会社