飯沼本家300年の歴史をさかのぼり、日本酒が時代とともにどう変化していったのか、その中で、飯沼本家が地元である酒々井とともにどんな変革を繰り返してきたのかを探る本シリーズ。前半では、300年前に飯沼本家が酒造りを始めた創業期から、明治・戦前から戦後に至る歴史の中でどのような変遷を辿ってきたのかをご紹介しました。

後半では、飯沼本家の15代目当主である飯沼喜市郎さんが、蔵を継いでから現在までのお話と未来への展望をうかがいました。

“地酒”に誇りを! ナショナルブランドに負けない味と特徴

飯沼喜市郎さんが当主に就任されたのは、昭和56年(1981年)のこと。日本酒級別制度廃止や、焼酎やワイン等の台頭など、酒造業界においても怒濤の変化があった時代です。

飯沼本家はこの時代をどう捉え、どう乗り切ってたのでしょうか?

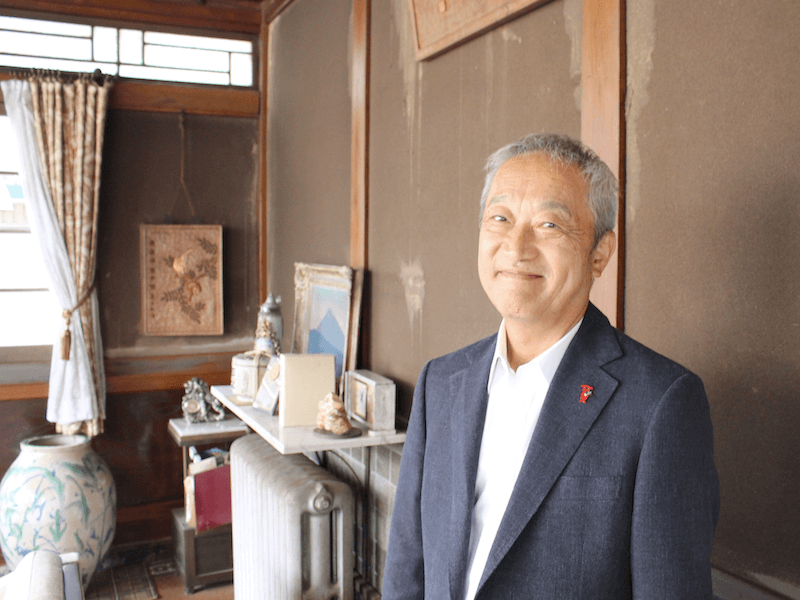

株式会社飯沼本家 代表取締役社長 飯沼喜市郎さん

株式会社飯沼本家 代表取締役社長 飯沼喜市郎さん

― 喜市郎さんが15代目当主に就任された時、日本酒業界はどういう時代だったのですか?

喜市郎氏「私が当主になった時代は、ナショナルブランドと呼ばれる灘・伏見の日本酒が全国に流通し人気を博していました。バブルまっただ中で、大量生産・大量消費の“大きいもの”が良しとされる時代でした。ですので、地域で造られる酒はブランド力がなく格の低い商品だというイメージがあったんです。

たとえば、飯沼本家近くの神社にて、毎年7月中旬ごろに『獅子舞』という伝統行事を行うのですが、その行事に並んでいたお酒は、なんと灘・伏見のナショナルブランドでした。代々、酒々井を引っ張ってきたという自負があったのに、すぐ隣の神社でもこの有様。悔しさがこみ上げ、『この事態は絶対どうにかせねばならない』と拳を握りしめた記憶があります。

そこから、まずはこの地元で飯沼本家の日本酒が並ぶよう、改めて地域にしっかりアプローチしていくことを掲げました」

ー 当時のナショナルブランドの強さが伺えるリアルな話ですね。しかし、今はまさに地酒ブーム。どのようにしてこのブームは形成されたのでしょう?

喜市郎氏「時代にあった “個性”が求めれられるようになったからではないでしょうか。

戦後は日本酒を造れば売れたという時代。たくさん造り酒屋がある中で、市場に出るお酒のなかには粗悪品もあり、玉石混交でした。全国に流通しているナショナルブランドの商品は、一定レベル以上の商品として安心できるというのもあり、人気に火がついたのでしょう。

その中で、雑誌『酒』を発刊していた佐々木久子さんは、玉石混交の日本酒商品から銘酒を集めていました。佐々木さんの紹介により、新潟県の『越乃寒梅』は幻の銘酒と呼ばれるほどに。これが第一次地酒ブームで、地酒銘酒が注目されるようになったのです。

そして、高度経済成長が終わるにつれて、社会の価値観として “大きなもの“から “小さくても特徴があり、品質の高いもの”に目が向けられはじめ、さらにブームを後押ししました。

また、洋食文化が当たり前になり、油を多く使った濃い料理が食卓に並ぶ中、料理に合うすっきりした辛口が好まれ始め、地酒の味がマッチしたんです」

株式会社飯沼本家 取締役 飯沼幹子さん

株式会社飯沼本家 取締役 飯沼幹子さん

幹子氏「当時はお酒の消費量全体は減少、洋酒や焼酎も台頭し、日本酒の人気はどんどん下がっていく一方でした。

たとえば海外旅行をする時は、お土産はこぞってワインで、旅行の自慢話のひとつとして高級ワインを買うというくらい人気が出ていたように思います。これまで日本酒を飲んでいた層が次第にワインの味を覚え、ワインも日本で安く買える時代になると、いよいよ日本酒は “ならでは”の特徴と味で勝負しなくてはなりません。

こういった時代の流れで、日本酒級別制度は廃止され、特徴ある地酒に関心が集まるという傾向になりました」

時代に合わせた飯沼本家の改革

ー やはり日本酒は社会の流れとともにあるのですね。飯沼本家自体はどのような改革を進めてきたのですか?

喜市郎氏「まずは自由の幅を広く持つことですね。特徴のある日本酒造りは柔軟性が必要です。伝統的な造りにこだわりすぎたり、すべてを当主が決めてしまったりなど、頭でっかちでは新しいものは生まれません。私は杜氏に味をまかせ、酒造りに関わる蔵人たちが飲みたい酒を造ってもらうというスタンスで酒を造っています。私の考えだけだと偏りますが、しっかりした造りとコンセプトがあれば、さまざまな “おもしろい味”が生まれます。ですので、その部分は歴史のしがらみなく、自分たちが飲みたい酒・造りたい酒を形にしています」

飯沼本家の蔵人たち

飯沼本家の蔵人たち

「そして、この南酒々井の地からグローバルに日本文化を発信することです。飯沼本家は、日本の玄関である成田空港からほど近く、日本らしい豊かな自然に囲まれた『This is JAPAN』といえる蔵だと思っています。そこで造った日本酒を発信し、日本文化を感じてほしいです。

酒蔵見学を積極的に行うのもそのひとつ。酒蔵に来ることで非日常を味わい、酒々井まがり家で日本酒を飲み、料理を食べると、それが飯沼本家や商品のイメージに繋がり、ブランディングとしても効果が大きいのではないでしょうか。

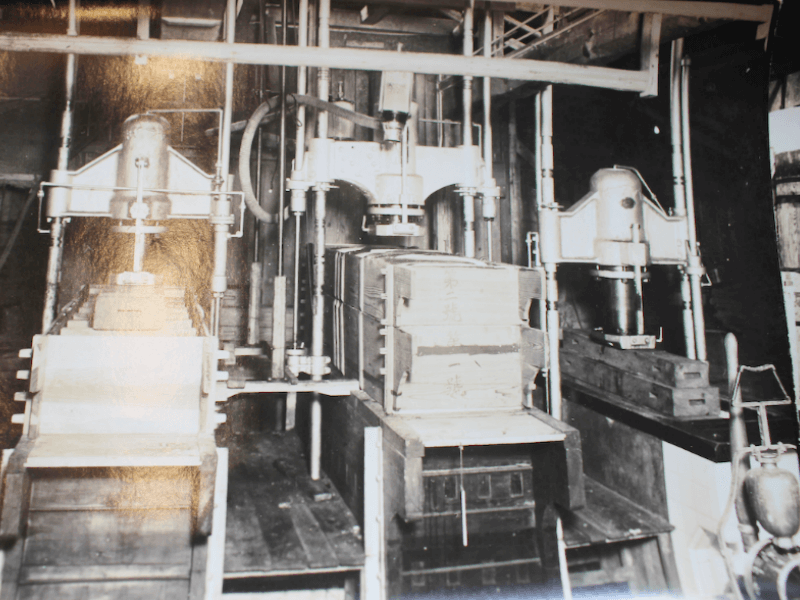

さらに、他の酒蔵と比べて早い段階で設備投資し、機械化を進めました。その結果、現在5人の蔵人の手により1900石(28BYの製造予定数量/原酒換算)という量を効率よく造ることができています。また蔵人も、自ら営業に出向いて自分の酒を売っています。蔵に籠もりっきりでは新しい味は生まれにくくなる。外に出ることで情報を得て、造りたい酒を見出すのです。

たとえば、去年の夏吟醸はさっぱりとしたタイプだったのですが、今年は甘口で濃い味わいに変わっています。これも営業というプロセスの中で、変化していったのでしょう」

設備投資前の機械。平成4年に大きく設備投資し、機械化を進めた

設備投資前の機械。平成4年に大きく設備投資し、機械化を進めた

幹子氏「日本酒は、未だに “職人が汗をかきながら造る日本の伝統” というイメージがあります。一方で私たちは、従来の日本酒の飲み方を超えて、日本酒をワインと並ぶ “スタイリッシュな酒”として飲まれることを考えています」

変化なくして進歩なし! 飯沼本家のポリシー

ー 今後の目標を教えてください。

喜市郎氏「日本酒の消費量は下がる一方、酒蔵ツーリズムなど日本酒の楽しみ方が多様化し、"日本酒という文化”にスポットが当たりつつあります。この時代の流れをしっかり捉え、若者に日本酒を含めた日本文化の良さを再認識してもらうよう努力したいです。そのためには、改革の連続が必要不可欠です。過去の方法にとらわれず自由な発想で日々進化し続けていきたいです」

幹子氏「現在は、日本酒を造って売るだけでなく、ものづくりに派生する “場づくり”や “ことづくり”も価値になりつつあります。

一方で、飯沼本家ではその時代の当主がその時代に即したミッションを設定してきました。同じことをやり続けることももちろん大切ですが、私たちは変化なくして進歩なしと考えます。時代もやるべきことも日々変わっているので、先代を踏襲するのはナンセンス。次の代が時代を読み取り、ミッションを自ら設定していくのが飯沼本家流です。

300年続く歴史の中で、今私たちはこの時代を少し間借りしていて、この線を繋ぐ義務があります。そして、飯沼本家の歴史を続けていくためにこそ、盲目的にならず、次期当主に考えを押し付けず、新たな挑戦を後押ししていきたいと思っているんです」

長い歴史を背負うことは、ともすれば変化を嫌うことに繋がりかねません。しかしながら、変わることを避けるようになれば、大きなうねりの中にある現代の日本酒業界で生き残ることを難しくすることでしょう。飯沼本家の伝統と歴史の背景には、"挑戦を続け、後進にもその精神を継いでいく"という文化があるのだと感じました。

SAKETIMESでは、飯沼本家・次期当主の飯沼一喜さんが考える飯沼本家の未来もうかがっていますので、合わせてご覧ください。

変化を続けていく飯沼本家の新たな歴史に、期待せずにはいられません。

(取材・文/石根ゆりえ)

sponsored by 株式会社飯沼本家

[次の記事はこちら]