日本酒業界では、酒蔵を後継者に引き継ぐ場合、蔵元の親族が承継する「親族内承継」や、親族ではない役員や従業員が承継する「役員・従業員承継」が一般的です。しかし最近は、いわゆる「M&A(合併と買収)」をはじめとした手法でオーナー会社の変更や休眠蔵の引き継ぎを行い、事業を社外の第三者へ承継する「第三者承継」の事例が増えています。

その一方で、酒蔵のM&Aに対しては、「売り手となる酒蔵にとって不利な条件の承継になるのでは?」「第三者が経営に関わることで伝統や歴史が守れなくなるのでは?」といったネガティブなイメージがあることも事実です。

そこでSAKETIMES編集部では、事業承継の専門家にM&Aのリアルを取材した前編に続いて、実際に酒蔵のM&Aによって誕生した日本酒ブランド「福和蔵」を例に、買い手と売り手のそれぞれの目線から、酒蔵のM&Aのメリットや意義を取材しました。

酒造りへの新規参入は「M&A」しかない?

日本酒の酒蔵には、100年以上の長い歴史をもつところが少なくありません。そしてそのほとんどが、蔵元の家系が代々家業として承継することで事業を存続させてきました。

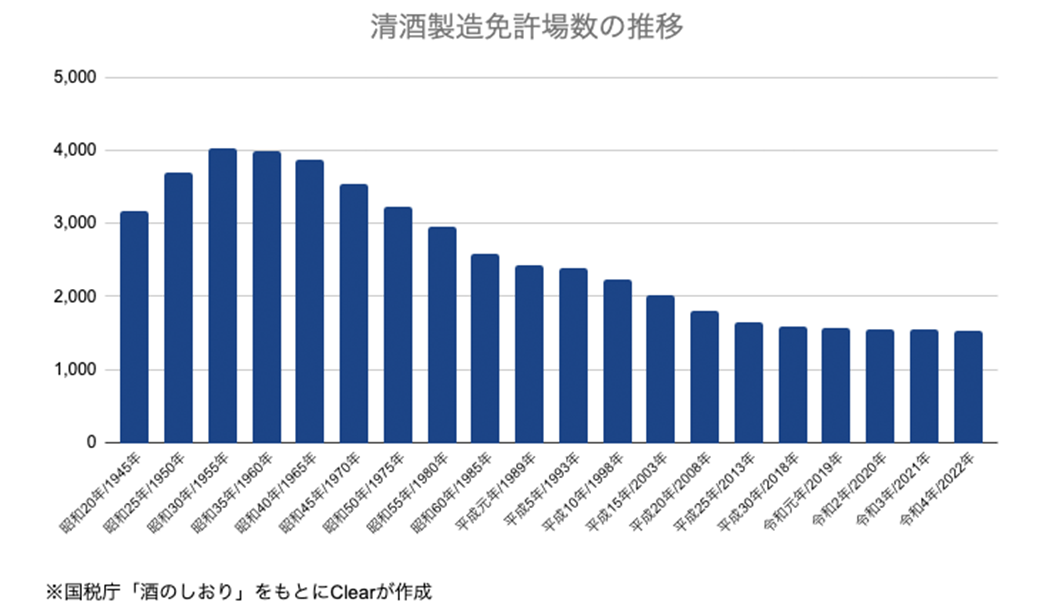

しかし、近年は日本酒の出荷量が1973年度のピーク時と比較して約4分の1まで落ち込んでいることや、後継者の不在などの理由から、やむなく廃業や休業となる酒蔵も増加しています。1970年代に3,000場以上あった酒蔵は、2022年(令和4年)には半数の1,500場程度まで減っています。

ここで「酒蔵が減る一方で、新しい酒蔵が増えないのはなぜ?」と考える人もいるかもしれません。その状況には、酒税法による規制が大きく関わっています。

日本酒(清酒)を製造するためには、『政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない』と、酒税法で定められています。

つまり、所管の税務署から製造免許を受けられれば、原則として酒蔵を新規に立ち上げられるのですが、清酒の製造免許は、国内への販売を目的とする場合、すでに免許を持っている酒蔵が製造場を増設したり移転したりする場合を除いて、60年以上にわたって新規発行されていません。

前述のように、日本酒の国内出荷量が年々減少している状況では、製造免許を新規発行して酒蔵が増えることで、需要と供給のバランスが崩れる恐れがあるためです。供給過多による価格の極端な下落や経営に行き詰まる酒蔵の増加などで市場が混乱することを防ぐために、酒税法(第10条第11号)に基づく「需給要件(需給調整要件)」によって、製造免許の発行が制限されているのです。

そんななか、唯一、新たな事業者による参入が認められるケースがあります。

それは、清酒の製造免許を持つ酒蔵を、合併や買収などで事業承継する場合です。製造免許は酒蔵の所在地に紐づいているため、酒蔵をM&Aで手に入れることができれば、同時に製造免許も取得できるのです。

清酒の製造免許の新規発行が事実上行われていないなか、日本酒業界への新規参入を考える企業にとって、M&Aは現状選択することができる唯一の手段となっています。

その一方で、後継者不足の課題を抱える酒蔵にとっては、M&Aは酒蔵を廃業させずに事業を存続させられる有効な手段です。

親族や社内の後継者が事業を引き継ぐ場合でも、株式の買取や相続税の支払いなどで多額の資金が必要となることがあったり、設備の老朽化が進んでいる酒蔵では、品質の改善や新しい製法の導入のために多額の設備投資が必要だったりするなど、いずれにしても経済的・心理的に大きな負担が発生します。

M&Aによる酒蔵の事業承継は、経営の体制や資金を安定させるという点で酒蔵にも大きなメリットがあり、売り手と買い手の双方にメリットがある仕組みといえるでしょう。

「福和蔵」の事例に見る、M&Aのメリット

それでは、酒蔵のM&Aは、実際にどのように行われるのでしょうか。

ロングセラー商品の「あずきバー」で知られる三重県津市の総合食品メーカー・井村屋グループが、2019年に三重県伊賀市の酒蔵・福井酒造場の事業をM&Aで承継した事例をもとに、買い手と売り手のそれぞれの想いを聞きました。

買い手(=井村屋)の視点

井村屋に福井酒造場の事業承継に関する話が持ち込まれたのは、2018年のこと。当時、井村屋の会長だった浅田さんが、同じ三重県の四日市市にある酒蔵・宮﨑本店の宮﨑会長から「福井酒造場の事業を承継してもらえないか」と頼まれたことがきっかけでした。

その際、宮﨑会長は浅田さんに「日本酒業界に新しい風を吹かせてほしい」という話をしたと言います。浅田さんも「三重県に本社を置く企業として、県内の酒蔵を守らなければ」という地域貢献への思いも芽生え、M&Aという方法で事業承継することを決断しました。

井村屋グループ 前会長(現取締役会議長)浅田剛夫さん

それからさまざまな話し合いが行われ、契約の締結までに要した期間は約1年半。井村屋の担当者によると、交渉を進めるなかで大変だったのは、製造免許の移転に関する手続きだったといいます。

「当時、新しい酒蔵を建設する予定の複合リゾート施設『VISON(ヴィソン)』がオープンする前だったため、まだ決まっていないことが多く、そのうえでM&Aのスキーム(枠組み)を確定させるには時間がかかりました」(井村屋の担当者)

そんななかでもっとも大事にしたのは「蔵元との信頼関係」だったそう。長い歴史と伝統のある事業を引き継ぐ立場だからこそ、売り手である酒蔵をリスペクトし、その意志を尊重しながら交渉を進めていきました。

井村屋の日本酒「福和蔵」

M&Aが成立した後、旧福井酒造場の従業員は井村屋の正社員として採用されました。旧福井酒造場と取引のあった酒販店や飲食店、そして一般の消費者からは、井村屋への事業承継に対して驚きの声もありましたが、最終的には蔵元の決断を好意的に受け入れるような反応があったといいます。

今回のM&Aを通して、井村屋がもっとも大きなメリットとして感じているのは、地元・三重県への貢献が叶ったことです。加えて、「酒造りの新規参入が事実上閉ざされている日本酒業界に対して、異業種からの参入を果たしたことで、井村屋としての企業価値が向上した」と担当者は語ります。

さらに、日本酒の製造過程で生まれる酒粕などの副産物を、菓子などの食品に活かすなど、既存の事業や商品とのシナジーも生まれています。

売り手(=福井酒造場)の視点

2018年、福井酒造場は深刻な後継者問題に悩まされ、さらに酒蔵の設備を維持するのも困難な状況に置かれていました。

そんなとき、複合リゾート施設「VISON」の立花代表から井村屋を紹介されたことが、第三者への事業承継を考えるきっかけになったといいます。そして、井村屋の浅田さんと面会し、地元への貢献や日本酒に対する想いを直接聞いたことで「福井酒造場の歴史や伝統を引き継いでもらえるならありがたい」と、M&Aの話し合いを進める決意を固めました。

交渉を何度も重ねるなかで、大きなハードルとなったのは、異業種への事業承継という点でした。日本酒は税務署が管轄しているのに対し、井村屋の扱う食品は保健所の管轄だったため、互いの認識や理解のすり合わせに苦労したといいます。

「当時の井村屋には酒造りの専門的な知識をもっているスタッフがいなかったため、共通知識がなく、伝えたいことをうまく伝えられないジレンマがありました」(旧福井酒造場 代表 福井さん)

そんな困難も乗り越えて、2019年に井村屋とのM&Aが成立。2021年に三重県多気町にオープンした複合リゾート施設「VISON」の一角に「福和蔵(ふくわぐら)」を立ち上げて、新たな酒造りを開始しました。

複合リゾート施設「VISON」にある井村屋の酒蔵「福和蔵」

福和蔵の日本酒は、2022年に創業からわずか2年で全国新酒鑑評会で入賞。翌年には、イギリスのロンドンで開催されている世界的なワインコンテスト「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(International Wine Challenge)」のSAKE部門で金賞を獲得するなど、国内外で高い評価を受けています。

「日本酒の酒蔵は昔ながらの木造の建物で、蔵付きの酵母を活かした酒造りをするところも多いですが、井村屋は食品会社なので、衛生管理をとにかく徹底しています。昨今はHACCP(ハサップ:衛生管理の国際的な手法)の導入など、社会的に衛生管理への意識が高まってきているので、井村屋の酒造りはさらに評価されていくと思います」(福井さん)

福井酒造場が培ってきた酒造りの伝統を大事にしながらも、最新の技術や高い衛生意識による新たな酒造りに大きな手応えを感じたという福井さん。井村屋の社員として、福和蔵の酒造りに携わった後、現在は他の部署に異動して、次のステップに進んでいるそうです。

「日本全国で廃業する酒蔵が増えているなか、自分たちのやってきた事業が消えずに引き継がれていることに感謝しています」と、M&Aの恩恵を語る福井さん。事業の主体が変わっても伝統が守られているという実感をもてることは、酒蔵の元経営者としての安心にもつながっていることでしょう。

伝統を守り、未来を創るM&A

酒蔵のM&Aは、売り手と買い手がWin-Winの関係を築いていくもの。どちらかが不利になったり、無理やり話が進んでしまうといったことはありません。

酒蔵のM&Aは事例が少なく、“閉ざされた業界”と言われていますが、日本酒の可能性に対する業界外からの注目は高く、酒蔵のM&Aを検討する企業はさらに増えていくと予想されます。

日本酒の歴史や伝統を次世代にどのような形で受け継いでいくのか。酒蔵がこれからも長く存続するためには、刻々と移り変わる社会や環境の流れに合わせて、柔軟に変化していくことが求められます。

M&Aという手法を通じた酒蔵経営のバトンタッチは、後継者や経営資源の不足などの課題に対応するための有効な選択肢のひとつです。日本酒業界でも、決して特別なものではなく、事業を継続するための当たり前の経営手法として広く認識されるようになる可能性を秘めています。

酒蔵M&Aのリアルに迫るイベントが、6/11(水)に開催!

今回の取材に協力していただいた株式会社ストライクが、酒蔵の譲受に関心のある企業や酒蔵の関係者を対象に、「酒蔵M&Aのリアル」と「日本酒の魅力や可能性」を伝えるイベントを、6/11(水)に開催します。

トークセッションの第1部「酒蔵譲受のリアル」では、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」や日本酒メディア「SAKETIMES」を運営し、自身も老舗酒販店を譲り受けたClearの生駒龍史と、秋田県横手市の「大納川」をはじめとした合計5つの酒蔵を事業承継し、酒蔵の代表を務める日本酒キャピタルの田中文悟さんが、事業承継のメリットなどを対談形式で語ります。

第2部の「酒蔵経営の裏側」では、宮城県大崎市で創業150年の歴史をもつ酒蔵・新澤醸造店の代表取締役社長 新澤巖夫さんと、当時22歳という若さで全国最年少の杜氏となった渡部七海さんが、酒蔵経営の裏側や日本酒づくりの奥深さを語ります。

◎イベント概要

- 名称:日本酒とM&Aのリアル

- 開催日時:6/11(水) 18:00〜20:00 ※ライブ配信は19:35に終了。

- 開催方法:現地開催+ライブ配信

- 会場:ベルサール八重洲 ROOM6

- 定員:先着50名(現地参加)

※現地参加の申込は受付終了しましたが、オンライン参加は定員なく受付中。 - 参加費用:無料

- 参加者の想定:酒蔵の譲受に関心がある企業や酒蔵の関係者

- 申込方法:専用フォームにて、6/10(火) 12:00までに申し込み。

※現地参加の申込は受付終了しましたが、オンライン参加は定員なく受付中。 - 共催:株式会社ストライク/株式会社Clear

- 内容:

18:00-18:05 代表挨拶

18:05-18:45 トークセッション①:酒蔵譲受のリアル(Clear 生駒代表・日本酒キャピタル 田中代表)

18:45-18:55 休憩

18:55-19:35 トークセッション②:酒蔵経営の裏側(新澤醸造店 新澤代表・渡部杜氏)

19:35-20:00 懇親会 ※現地参加のみ。 - 問い合わせ先:

株式会社ストライク セミナー事務局

・電話番号:0120-552-410(受付時間 土日祝日を除く9:00~17:45)

・メールアドレス:seminar@strike.co.jp

◎株式会社ストライクについて

東証プライム上場企業である株式会社ストライクは、M&Aの仲介やコンサルティングの会社。1997年の創設以来、25年以上にわたって、M&Aに携わってきました。成約実績はこれまで3,000件以上と業界トップクラスを誇ります。

全国に9拠点を構え、金融機関や税理士との独自のネットワークを駆使したスピーディーな提案を強みとし、相手が見つかるまではM&Aのスペシャリストが完全無料でサポート。売り手と買い手、双方の想いに寄り添ったきめ細かな対応が高く評価されています。

(取材・文:渡部あきこ/編集:SAKETIMES)

Sponsored by 株式会社ストライク

※本記事で紹介している「福和蔵」の事例は、株式会社ストライクが関与したものではありません。