酒造りの神様が始動しました。農口尚彦杜氏が、いよいよ復活です。

支援者からの協力を得て、昨年、農口杜氏の地元・石川県に新設された「農口尚彦研究所」。これまで多くの銘酒を造り続けてきた伝説の杜氏が、若手蔵人とともに、再び酒造りに向き合っています。

「農口尚彦研究所」という名前に込められた、2つの意味。ひとつは、"伝説の杜氏"と称される農口尚彦氏が、飽くなき探究心で、酒造りを"研究"し続けていくこと。そしてもうひとつは、農口杜氏の技術や経験を"研究"することで、次世代の若手たちを育成することです。

新蔵の建設にあたって、農口杜氏みずからが設計に参加しました。特に、スムーズな動線の確保や作業の省力化に注力し、最新の設備が積極的に導入されています。"単純作業に時間や体力を奪われないようにすることで、常にクリエティブな思考を保ってほしい"というコンセプトが根底にあるのだそう。

連載第1回では、農口杜氏へのインタビューを交えながら、この大きなプロジェクトの概要や方針について紹介しました。初年度の造りは、初回出荷分が早々に完売し、入荷待ちの声が絶えないほどだったそう。今回の記事では、そんな酒造りの現場をのぞいてきました。

最新設備と匠の技で造る美酒

農口尚彦研究所では、農口杜氏のほかに8名の蔵人が働いています。蔵の新設に伴って蔵人を一般公募し、酒造未経験者を含めた、20代から40代までの若手が採用されました。

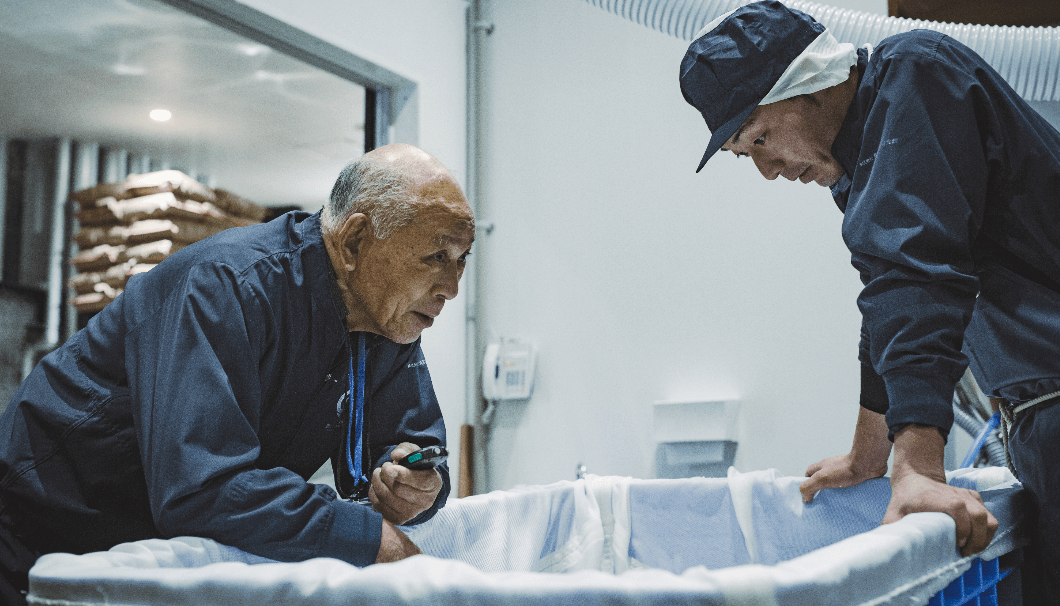

蔵人は主に2人1組でそれぞれの工程を担当していますが、その間、農口杜氏もみずからの手を動かしています。蔵人たちはその様子を見て、質問をしたり、作業を覚えたり......杜氏の一挙手一投足が、彼らにとっての学びになっているようです。

農口尚彦研究所には、最新の設備がそろっています。タンクが整然と並んでいる仕込み部屋に空調が完備されているのはもちろん、建物全体を通した温度管理が徹底されているようです。

毎日の酒造りこそ、継承の場

農口尚彦研究所の1日は、もっとも早い朝の当番が仕事を始める3時台からスタートします。全員が仕事を始めるのは4時半からで、6時に朝食をとった後、蒸米の作業を経て、8時ぴったりに麹室へ米を運んでいくという毎日の流れが決まっています。そして、休憩をはさみながら17時に終業。全員そろって、食堂で夕ごはんを食べます。

取材に伺った日は、洗米から、麹造りの肝となる種切りまでの作業を見学しました。

各工程の肝要な部分には杜氏自身が参加し、米や麹の状態を確認しています。日ごとに変化する気温や水温にも、長年の経験で対応し、理想へと近づけていきます。

「米の品種や、気温・水温が変われば、吸水時間も変えなくてはなりません。どのくらい吸水しているかは、目で見ればわかります」と話す農口杜氏。ストップウォッチを片手に、秒単位で時間を調整しています。

杜氏や蔵人たちが交わす言葉は決して多くありません。杜氏の指示を待つことなく、蔵人たちは次々に作業を進めていきます。一連の作業をこなしていく姿から、彼らが高い意識で仕事に向かっていることが感じられました。

時折、蔵人から杜氏へ質問をしたり、杜氏が蔵人に声をかけたりする光景が見られます。まさに、農口イズムが継承されている瞬間です。

米が蒸し上がったばかりの作業場では、農口杜氏が蒸米の一部を手に取って、その状態を確認していました。それに倣うように、蔵人も米を触ったり、口に入れたり......杜氏と言葉を交わしながらその感覚を学んでいきます。

蒸米を運び入れる麹室は、農口杜氏にとって、もっともお気に入りの場所です。室内は、カメラのレンズやメガネが一瞬でくもるほどの熱気に満たされていました。

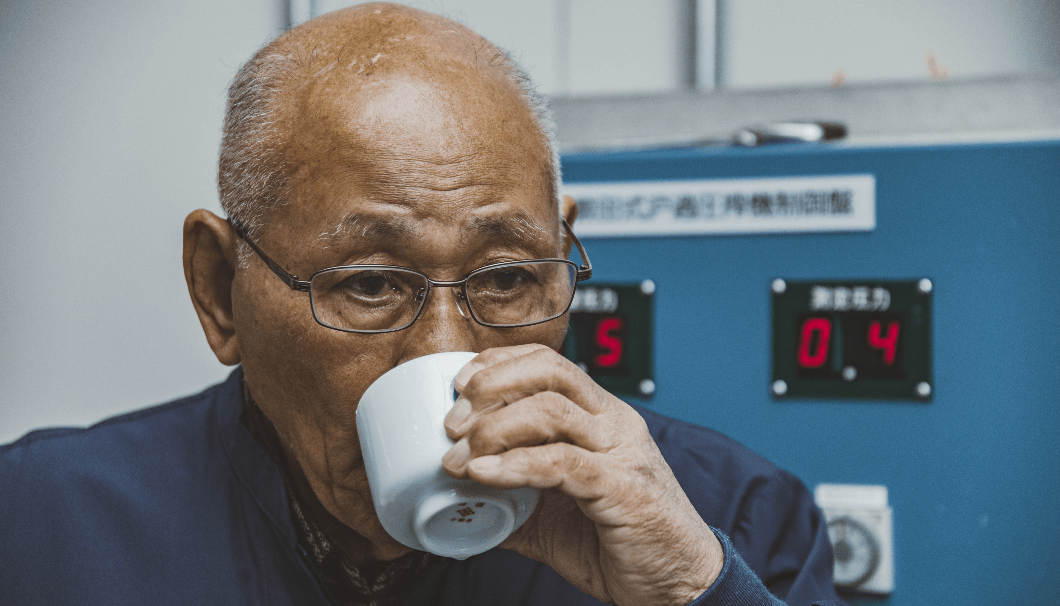

農口杜氏は半裸にねじりハチマキのスタイルで、蒸米に麹菌をふりかけていきます。「米の品種やそのときの状態に合わせて、麹菌の量や振り方を変える。大吟醸酒なら、米1粒に菌が2つ付いているくらいでいい」と語る農口杜氏。麹をそのまま食べて、その良し悪しを五感で判断するほど、麹へのこだわりには並々ならぬものがあります。

酒造りに必要なのは「忘我」の姿勢

新しい酒造りについて、農口杜氏に話を伺いました。

農口杜氏が酒造りにおいて徹底するのは、"お客さんに好まれるものを把握しなければ、世界に出せる酒は造れない"という考えです。ワインやビールなどの他酒類と共存していくなかで、お客さんに求められる一杯をいかにして造っていくか。農口杜氏は、その答えを日々、追い求めてきました。

初年度の造りを経て、農口杜氏は「純米大吟醸酒の出来はかなり良かったと思う。ただ、新しい蔵なので、蔵についている菌を利用しなければならない山廃のお酒は、きちんとできるのかどうか不安でした。毎日、神棚に祈るような気持ちだったんですよ」と、長年の経験をもってしても、酒造りが難しいことを語ってくれました。

杜氏室に貼られた蔵人の名簿を見ると、杜氏は酒造り歴69年。しかし、杜氏の右腕となる頭(かしら)を務める蔵人のキャリアはなんと5年。経験数の違いはもちろん、孫の代ほど年齢が離れた初心者もいます。

彼らを2人1組で作業させるのは「相手に合わせることを知ってほしい。相手に合わせる気がないと、仕事がバラバラになる」というねらいがありました。"相手に合わせる"という言葉は、農口杜氏の口から何度も出てくる、重要なキーワードです。

「蔵人には、なによりも杜氏の言うことをきちっと守れる人間性が必要。人の下についている以上、従順でなければなりません。間違っていると思っても、それを自分の中に留めておく。杜氏になったときから、本当の勉強が始まるんです」

それは、同じく杜氏であった父からの教えでもあるそう。

「良いこともあれば悪いこともある。教えてもらったことが良いと思えば、杜氏になってから実践する。悪いと思った答えは、胸の内で押さえ込め。だからこそ、杜氏になる前に3人の杜氏に接せよ。どんなに立派でも、ひとりの杜氏に漠然と接していてもダメなんだ」

農口イズムの真髄を言い表すのなら、まさに「忘我」という言葉に尽きるのかもしれません。酒造りに熱中するという意味はもちろん、自分という存在を忘れて、あらゆるものに合わせていくということです。

「米の出来は毎年変わるので、培ってきた技術をそれに応じて昇華していかなければ、酒がバラバラになってしまう。自分の都合を菌に押し付けているうちは、良い酒を造れません。大切なのは、麹や酵母に自分を合わせること。自分をまるっきり捨ててしまえるようにならなければ、酒はこっちを向いてくれない。酒造りにそこまで没頭できる人は少ないですから、"酒造りとは何か"をつかみきれないまま終わってしまう人もたくさんいます」

米に合わせ、菌に合わせ、人に合わせる。自分視点ではなく、相手の立場で向き合うことで、それが最終的に自分の仕事として還ってくる。その姿勢こそが、農口杜氏を名実ともに、"伝説"たらしめているのだと感じました。

飲めば飲むほど、次の一杯が飲みたくなる酒を

酒造関係者をはじめ、多くの日本酒ファンがその動向を注目している農口杜氏。長年の経験を積み重ねてきた今でも、勉強会などには積極的に参加し、論文にも目を通し続けているのだとか。酒造りへのピュアな姿勢と飽くなき探究心が向かう先には、どんな酒があるのでしょうか。

理想的な新しい酒蔵で、真に美味しいと思える酒を造ろうと励む農口尚彦研究所のメンバー。経歴に差はあれど、働きぶりを見ていると、年齢の差はまるで感じません。それはきっと、このプロジェクトに懸ける夢や情熱をお互いに共有しているからなのでしょう。

復活した農口杜氏の酒。目指すのは「飲めば飲むほど、次の一杯が飲みたくなる酒」だと言います。彼らが醸す、キレ良く旨味たっぷりの一杯に、多くの人が心を奪われることでしょう。

(取材・文/長谷川賢人)

sponsored by 株式会社農口尚彦研究所