新潟県佐渡市の天領盃酒造、長野県下諏訪の諏訪御湖鶴酒造など、近年、酒蔵の事業継承のニュースを耳にする機会が増えています。後継者の不在、経営の悪化など、酒蔵が事業継承に至る理由はさまざまですが、いずれも逆境からの再出発を目指し、第一歩を踏み出したことに変わりはありません。

2016年、福井県小浜市に小浜酒造という名の酒蔵が誕生しました。この町で唯一の酒蔵だったわかさ富士を引き継ぎ、名称も一新してのスタート。第一に掲げたのは「地酒の灯を消さない」という合言葉でした。

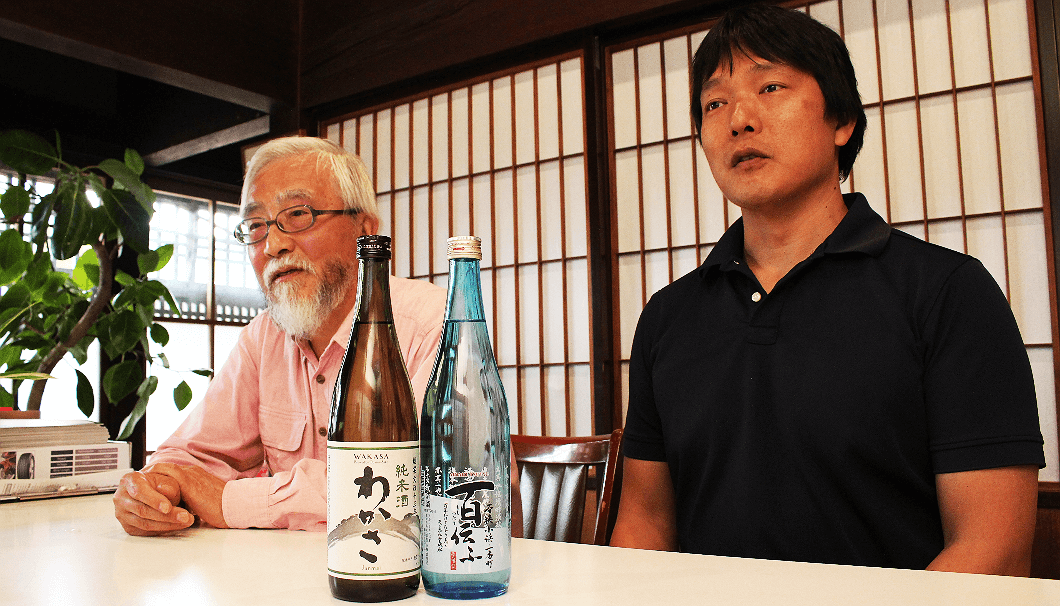

小浜酒造の事業継承はどのように為されたのか、またどのように変わろうとしているのか。変化の渦中にある酒蔵の姿を連載で追いかけます。第1回は社長の吉岡洋一さん、取締役の高岡明輝さんに、知られざる事業継承のプロセスを伺いました。

いくつもの時代を超え、受け継がれる小浜の地酒

小浜市は福井県の南西部に位置する港町。若狭湾に面し、古くから日本海の要衝として栄えてきました。市内には多くの寺社が立ち並び"海のある奈良"と呼ばれることも。また、都に海産物などをおさめる御食国(みけつくに)の役割を担うなど、歴史的にも重要な土地であったことがわかります。

小浜酒造 社長の吉岡洋一さん(写真左)と取締役の高岡明輝さん(写真右)

この地で代々酒造りを営んできたのが、小浜酒造の社長・吉岡洋一さんのご先祖でした。

「小浜酒造は、わかさ富士から事業継承し今の形になりましたが、実はわかさ富士の前身に吉岡酒造(1830年に創業)という酒蔵がありました。お酒だけでなく建築資材を扱ったりと多角経営をしていたようです。一方で私の母の実家も若狭町の熊川宿で酒蔵を営んでいました。1962年ごろ、叔父が『狭い土地で競争してもしょうがないから合併しないか』と誘い、わかさ富士ができたと聞いています」(吉岡さん)

時代に合わせ、柔軟にあり方を変える姿勢は、代々受け継がれてきた吉岡家の気質でもあったかのよう。こうして高度経済成長の最中に出発したわかさ富士は業績を伸ばしていきますが、日本酒市場の縮小をきっかけに、近年は厳しい状況に置かれていました。若かりしころに酒造業を継ぐことを拒み、これまでソフトウェアの会社の経営や流通の仕事をしてきたという吉岡社長ですが、実家の窮状を聞き、何かしたいという思いに駆られたと言います。

転機になったのは、シンガポールで行われたあるイベントでした。吉岡社長の娘婿でもある取締役の高岡明輝さんが、当時携わっていた古民家再生事業のPRで出展する際に、わかさ富士のお酒を持っていくと、200本があっという間に完売したのです。

「お酒に興味がある人は古民家や日本の文化自体に好意的だろうと考えてのことでした。わかさ富士のお酒は美味しかったし、販路が拡がらないのがネックだと思っていたので、そういう人たちに紹介できたら突破口になるのではという思いもありました」(高岡さん)

吉岡社長と高岡さんが方々に手を尽くして盛り上げようとする姿は、当初、事業継承に消極的だったわかさ富士の先代社長の心を動かします。

「蔵を引き継いでほしい」

そんな申し出があったのは2015年のことでした。

酒造免許取得の難題をいかにしてクリアしたか

ひとくちに事業継承といってもその内情はさまざま。酒蔵の主人が子どもや従業員に酒造りを継いでもらうオーソドックスな手法から、休眠中の酒蔵ごと他者に売却してしまうケースもあります。しかし、吉岡社長らが挑んだのは、上記のどれでもなく、小浜酒造として新規に酒造免許を取得するやり方。日本酒業界では不可能とされてきた大きな壁でした。

「国税局の担当者には『一番難しい道を選びましたね』と苦笑されました。もちろん初めは企業買収のようなことも考えたのですが、先代の社長の意向もあってそれはしたくないと。実は、これまで2回ほど会社を作った経験がありまして。企業の立ち上げはうんと大変なんですが、終わってみれば不思議とまたやりたくなるものなんです(笑)。うまくいくかはわからないけどやってみる価値はあると思いました」(吉岡さん)

国税局から提示されたのは膨大な書類の数々。まずは「なぜ酒造業を始めたいのか」などの動機を説明することから始まりました。特にわかさ富士との関係性は重視された点だったそう。

「縁故を大事にするあたりはおもしろいですよね。今考えれば、長く事業を続けていけるか、その覚悟を問われていたのかもしれません。最終的には家系図も書いて提出しました」(高岡さん)

しかし、身元がはっきりしただけでは免許は下りません。今度は設備を整えて、日本酒を完璧に造れるという証を求められます。国税局から示されたのは年に6万リットルを製造できる設備があること。それには当然莫大な資金が必要になります。しかし、銀行からは「免許がないのであれば資金は貸せない」と言われてしまいます。

一方で、小浜市からの協力を得ようと考えた吉岡社長は、市長に直談判。街をあげて「食のまちづくり」を進める小浜市から酒蔵が消える事態を訴えると、さまざまな補助金の活用策を提案してもらうことができたそうです。

しかし、ここでも問題が。補助金を交付するには設備を含め資産が明確でないといけない決まりがあったのです。免許を受けるには設備が必要、その設備を整えるには資金が必要。資金を得るには免許が必要と絵に描いたような八方塞がりを打破したのは、吉岡社長と高岡さんの各所への粘り強い交渉でした。

「酒蔵が減少しつつある今、これ以上減らしたくないというのがみんなの本音だったのかな」と、高岡さんは振り返ります。

国税局、金融機関、自治体。三つ巴の難問を見事突破し、正式に許可が下りたのは2017年4月17日のこと。免許取得に動き出してから1年半が経過していました。

超ベテラン杜氏を起用し、目指すは"自然な酒"

晴れて酒造りができる環境が整ったものの、大きな問題が立ちふさがります。それは醸造責任者である杜氏がいないこと。

「知り合いの酒蔵や全国の杜氏組合にかたっぱしから電話をかけました。すると人手が減って派遣できないといわれたり、組合自体がなくなっているところもあったりしてなかなか見つからず苦労しました」(吉岡さん)

結果、問い合わせていた能登杜氏組合から紹介されたのは坂頭宝一さん。御年87歳。この道50年以上、おそらく国内最高齢の超ベテラン杜氏でした。

「もう引退しようと思っていたそうなのですが、うちが困っていると聞いて『わしが行ってやろう』と立ち上がってくれました。良い出会いに感謝しています」(吉岡さん)

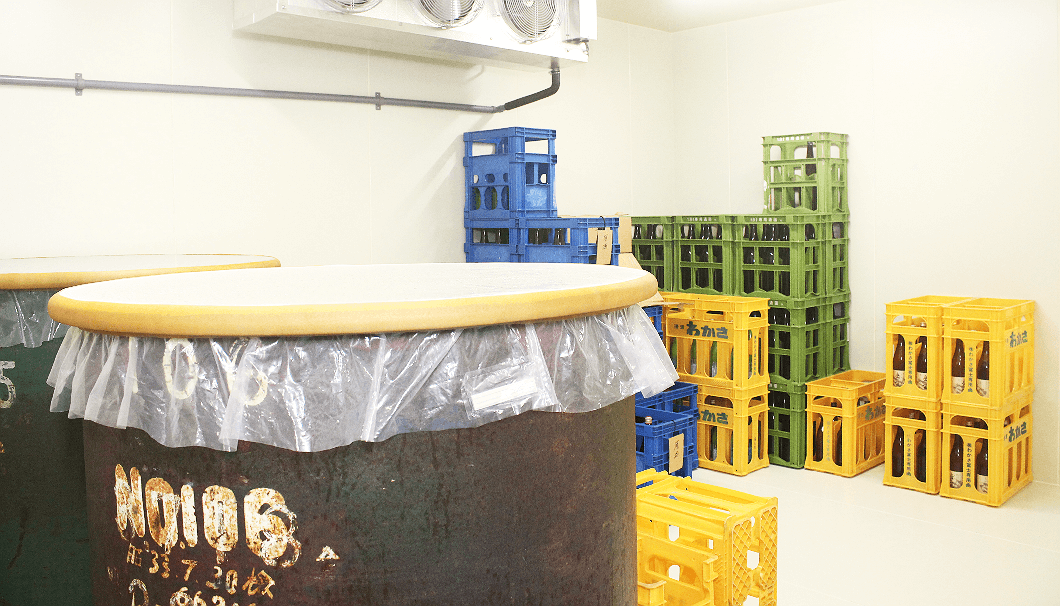

いよいよ始まった小浜酒造の造り。看板商品に据えたのは「わかさ」です。

わかさ富士時代の銘柄名をそのまま受け継いだ理由は、「地域に根ざした王道の酒を造りたい」との想いから。地元産の酒米と蔵の近くを流れる南川の伏流水を使い、土地の個性が感じられるお酒を目指しました。

「あまり情報にとらわれず、自然なお酒でありたいと思っています。お米も水も、ここ小浜の自然のもの。ほとんどの工程が手作業で小規模の仕込みなので、ごまかしはききません。飲み手の方にとっても無理せず飲める、気張らず飲める、そんなお酒にしていけたらと思います」(吉岡さん)

記念すべき1年目の仕込みが終わり、現在は来季に向けて次なる構想の真っ最中。最初は周囲から「味が変わった」などのネガティブな意見もあったものの、女性を中心に「おいしい」「飲みやすい」との声が聞かれ、確かな手応えを感じることができたと言います。

ポジティブな思いが未来を創る

2019年3月、小浜酒造は「わかさ純米吟醸ファンド」と題してクラウドファンディングに挑戦。申し込み開始後、24時間という異例の速さで希望額の400万円を調達することに成功しました。集まった資金は、初めてとなる純米吟醸酒の開発とPRにあてられるとのこと。出資者のほとんどが小浜市に縁の無い首都圏の方々だったそうです。

「注目してくれた人がこんなにいたことは励みになりました。まずはお酒でお応えし、いずれは出資者のコミュニティをつくれたらと考えています。たとえば、出資者の方たちに『お米はどうする?』『どのくらい磨く?』などのアンケートをとって限定酒を造るとか、ウェブカメラで24時間造りの状況を配信するなども面白そうですよね」(高岡さん)

業界の通例を飛び越えた斬新なアイデアは、経営陣のふたりが異業種から参入したからこそできる強みのひとつ。

「まだ手を付けていないことの方が多いくらいですから。これからできることがたくさんあるのが楽しみです」と高岡さん。

一方、吉岡社長も「駄目になるならとっくになってますよ(笑)。後は気力と知恵と度胸!守るだけじゃなく攻めないと」と、まっすぐに小浜酒造の未来を思い描いています。目指すは「100年続く地酒蔵」。小浜に灯った地酒の灯は、消えるどころか一層輝きを増したようです。

創業100年でも若いと言われる日本酒の世界で、小浜酒造は間違いなく最も新米の酒蔵です。伝統もなければ経験も少ない。ましてや実績を作っていくのもこれからと、まさにゼロから出発したばかり。

しかし、だからこそ既成概念に囚われない酒造りへの期待が高まるのも事実。

それは「飲む人だけがファンじゃない。『あそこに行くと面白いよ』と言われるようなそんな場所にしていきたい」と語る吉岡社長の言葉にも表れています。

小浜酒造が成し遂げたのは単なる"事業の継承"ではなく、町を、地酒の未来を明るく照らしたいと願う、関わった全ての人々の"思いの継承"だったのかもしれません。

(取材・文/渡部あきこ)

sponsored by 株式会社小浜酒造