杜氏は蔵人の監督者であり、酒造りの最高責任者。地域や手法によって流派があり、そのなかでも南部杜氏や越後杜氏と並んで「日本三大杜氏」と呼ばれるのが、銘醸地・灘を発祥とする「丹波杜氏」です。

丹波杜氏が誕生したのは宝暦5(1755)年。池田の大和屋本店に多紀郡出身の庄部右衛門が就いたのが最初の丹波杜氏だったと記録されています。それからおよそ260年間、数々の丹波杜氏がその酒造りを受け継いできました。

灘にある大きな蔵の杜氏は、世間が抱いているイメージと少し違うかもしれません。昭和の中期、酒造りの大部分を季節雇用の蔵人が担っていたころまで、杜氏は職人というよりも、ある意味で政治家のような存在でした。

特に戦前の話をうかがうと、杜氏は蔵の顔として存在し、"蔵人が生活できるように面倒を見ること"が主な職務だったそう。賃金や労働条件、生活環境の改善・交渉、税務署などから来る役人の接待、来客への応対などを担っていました。

酒造りの現場は頭(かしら)など、それぞれの現場責任者が指揮を執り、杜氏は奥の部屋でのんびりとたばこを吹かしていたのだとか。

写真提供:白鶴資料館

丹波杜氏の中には「杜氏鑑」という特別な地位を授けられた杜氏が存在します。「杜氏鑑」は、複数の蔵を持ち、杜氏が何人もいる白鶴酒造においてのみ使用される称号。杜氏のなかでもっとも優れた手本となる人に与えられた名誉です。

そんな「杜氏鑑」を受命されたのが中澤政雄氏。全国新酒鑑評会の金賞を何度も獲得し「現代の名工」「黄綬褒章」にも選ばれた、昭和の名杜氏です。

江戸から昭和にかけて労働条件がまだ過酷だった時代に、この杜氏の下で働きたいと蔵人たちを魅了した杜氏鑑・中澤氏の半生を振り返りつつ、酒造りへの思いを探っていきましょう。

杜氏鑑・中澤政雄の半生

中澤氏は昭和23(1948)年、白鶴酒造の「乾蔵」に中人(水汲みや蒸米運び、洗い物などを行なう役職)として入社。階級制が一般的だった当時、1年目の蔵人は「飯炊き」や「道具屋」と呼ばれる下人からスタートし、下積み生活を送ることになっていました。

ところが丹波杜氏の世界では、親類縁者や同郷の人、将来的に見込みのある人などに対する格別な計らいとして、その下積みが免除されることもあったようです。

彼の叔父が、乾蔵の杜氏を務めていた酒井氏と親しかったことから、初年度から「室の子」として麹造りを担当。出世コースに引き立てられました。そして翌年、上人に格上げされると、5年後には麹造りのリーダー「大師」に抜擢され、頭角を現します。この時代、"杜氏になるには、まず大師にならなければいけない"とされていました。杜氏が跡継ぎの候補を見つけると、まずその人を大師に任命すると言われていたのです。

昭和35(1960)年から7年間は上頭、昭和42(1967)年から14年間は副杜氏として、初年度から数えて計4人の杜氏に酒造りを学びました。大師として麹造りを習得したあとは、杜氏になるための育成期間。まずは「酛廻り」として酒母を担当、その後頭になり、各部署を統率する責任者になりました。

このころ、大手の酒蔵では部署を異動することがほとんどなかったようで、精米や麹、酒母、醪、搾りなど、それぞれのスペシャリストが同じ仕事をずっと続けていくのが当たり前。すべての仕事を経験できるのは、杜氏候補のみだったようですね。

この状況は丹波の人が灘の蔵を独占していたことと関係があります。酒造技術を継承していくために、後継者として信頼のおける身内や郷里の近いものを優先し、よそ者に技術を伝授しないようにしたのではないかと考えられます。

杜氏になるための最短ルートを用意されたように思われた中澤氏。しかし「内甲蔵」の杜氏に就任したのが昭和56(1981)年。蔵入りから23年後、51歳の時でした。

「副杜氏が長かってのう。だいぶ足踏みしたわ」と話していたものの、他に何人かいた副杜氏のなかではもっとも若かったのだとか。その後、昭和59(1984)年から平成9(1997)年の間、白鶴酒造の看板商品を造る「旭蔵」の杜氏に就任。合計で17年間、杜氏職を勤め上げました。

そして平成11(1999)年、「現代の名工」の受章記念として「杜氏鑑」の称号が与えられます。同時に、若い世代に道を譲るべく、現役の座を退くことになりました。

そんな中澤氏の功績を称える意味で造られた清酒が「杜氏鑑」。名杜氏の忘れ形見でもあるこの酒には、中澤氏が酒造りにかけた思いのすべてが詰まっているとも言えるでしょう。

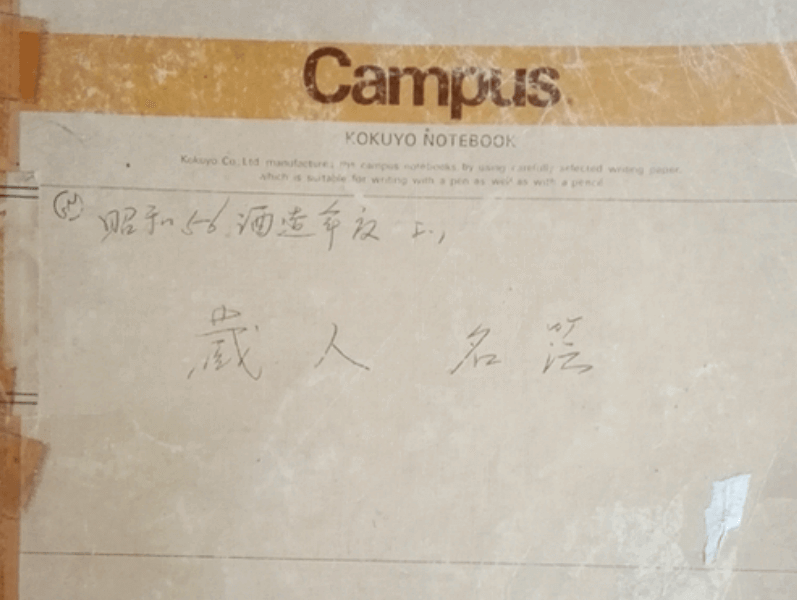

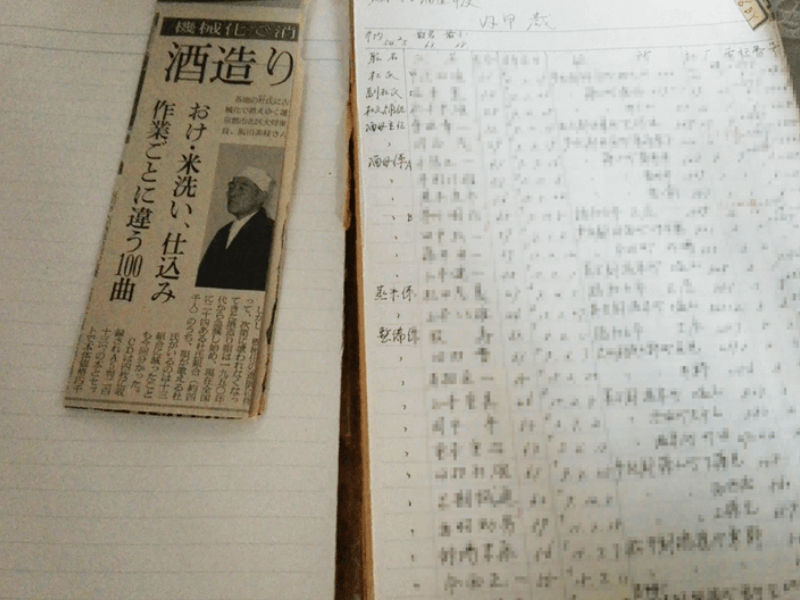

17年間の杜氏人生が詰まった、1冊のノート

中澤氏が、杜氏としての長い人生でいちばん苦労したのは"人集め"だったそう。

春の皆造(かいぞう)を迎え、蔵人がそれぞれの郷里に着いたあと、ほどなくして来期に向けた仕事が始まります。それは次の秋に蔵入りする人材を確保し、後を継ぐ杜氏候補とそれをサポートする準備を整えることでした。

昭和38(1963)年ごろをピークに、酒蔵へ出稼ぎをする労働者の数は減少。一族や郷里の人を優先して雇い入れることで、丹波杜氏が灘の酒蔵を独占していったという江戸時代からの歴史が崩壊していくなかでも、杜氏にとって最大の仕事である"人の世話"を続けていかなければなりません。

丹波や近隣の郷里から人が集められなくなったのは、高度経済成長の影響もあったでしょう。若者が都会へ出始め、雇用の安定しない半年家業の酒造りに従事する人がいなくなったことや、丹波地方にも企業が進出し、地元に残った人たちがそこで働くようになったことなどが原因で、伝統的な酒造りの魅力は相対的に失われてしまいました。

現在の白鶴酒造には季節労働の蔵人が約30~40名います。しかし丹波周辺に縁のある人は少なく、東北や北陸などの遠方から来ている人たちがほとんどなのだとか。

「しっかりしたモンはみんなサラリーマンになってのう...」と、中澤氏。

中澤氏が杜氏に就任したころ、すでに40代以下の蔵人がほとんどいない状況だったそう。高齢化が進んでいました。近隣地域での人探しは難航し、夏場になると東北や北信越へ出向き、南部杜氏や越後杜氏の方々に求人の斡旋をお願いしていたのだとか。

話をうかがっていると、中澤氏の口から出るのは、蔵人とのやり取りに関するエピソードばかりでした。

慣れない機械の操作中に怪我をしてしまった蔵人を病院まで連れて行ったことについて、「田舎の百姓家から来て、機械がようわからんなかでもようやってくれた」と、笑いながら話していたのが印象的です。

全国新酒鑑評会で7度の金賞を受賞した話になると、「あれは濾過や調合のもんが上手いことやってくれるでのう」と、蔵人の名簿を見せてくれました。そこには、杜氏になってから17年間、寝食をともにして働いた蔵人全員の名が記されています。この1冊のノートから、酒造りにもっとも大切なのは"人"であると、しみじみ感じられました。

あえて特定名称を表記しない酒

中澤氏の人生を物語る清酒「白鶴 杜氏鑑」

白鶴酒造の上級酒を中心に造る「旭蔵」にて、現在杜氏を務める米田氏の下、40名近い蔵人が昔ながらの手作業を交えながら、冬場に一度だけ造る特別な酒。意外なことに、吟醸酒や純米酒などの特定名称酒であることを示す表記が見当たりません。実はここに、中澤氏の強いこだわりがありました。

中澤氏によると、「杜氏鑑」は本醸造酒を名乗ってもいいスペックだそう。むしろ山田錦を100%使用しているので、特別本醸造酒と表記しても良いはず。それでも、あえて特定名称を明記しません。ラベルのデザインも、派手な色調を使わずに大人しい印象に仕上げています。

「できるだけたくさんの人に酒を飲んでもらいたい」「値段によって人を隔てることがないように」「特別な日にのみ許される酒ではなく、日常の晩酌に付き合える酒を」「特定名称酒でなくても、良い酒は造れる」

そんな強いメッセージを感じました。

「杜氏鑑」のラベルにデザインされている4つの花。水仙・椿・桜・藤。冬から夏にかけて咲く花が描かれています。秋の花が抜けているのは、"この酒は絶対に飽き(秋)が来ないから"なのだとか。

現在、中澤氏は90歳近い年齢になりました。みずから運転して神戸の会社を訪れることもあり、社員の方々を驚かせているそうです。また、毎年「杜氏鑑」の仕込みが始まった日と上槽の日には必ず現場を訪れ、仕込みの様子や出来栄えを確認しているとのこと。

杜氏鑑・中澤氏にいつまでも温かく見守られながら、ひとりでも多くの人に愛顧される酒であり続けてほしいと願います。

(文/湊洋志)