スペイン北西部のバスク地方にある港町、サン・セバスチャンは「ビスケー湾の真珠」とも呼ばれ、美食の都としても知られる美しい場所。この地に、今後のSAKE文化を牽引していくであろう、新しい試みに取り組んでいるレストランがあります。

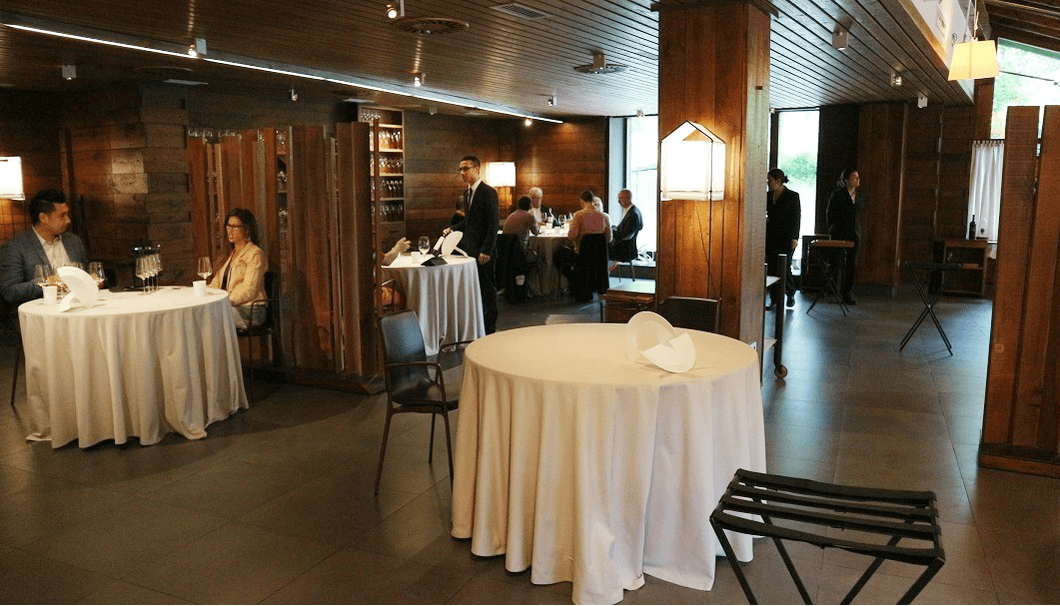

ビスケー湾から10kmほど内陸の、人里離れた田園にぽつんとたたずむ一軒家こそ、世界的に有名な分子ガストロノミー系モダン・スパニッシュレストラン「ムガリッツ」です。イギリスのWilliam Reed Business Media社が発行している料理専門誌「レストラン」の主催する「世界のベストレストラン50」で、この10年間、トップの常連になっています。

食べる人の感性を揺さぶり、考えさせる料理

実は、ムガリッツの評価は賛否両論。絶賛する人が多い反面、「理解不能」「普通の料理ではない」などの感想を述べる人も少なくありません。この店は「食べる人の感性を揺さぶり、考えさせる料理」を提供する、実験的なレストランなのです。

オーナーシェフのアンドニ・ルイス・アドゥリスさんは、1971年にサン・セバスチャンで生まれました。繊細な味覚と嗅覚をもっていた彼は、1993〜1995年まで「エル・ブジ」で修行し、その後、ミシュラン三ツ星レストランのオーナーであるマルティン・ベラサテギの下で働きます。

1998年、アドゥリスさんは古い農家を改装した「ムガリッツ」を開店。あまりに実験的すぎたため、最初はひとりもお客さんが来なかったのだとか。

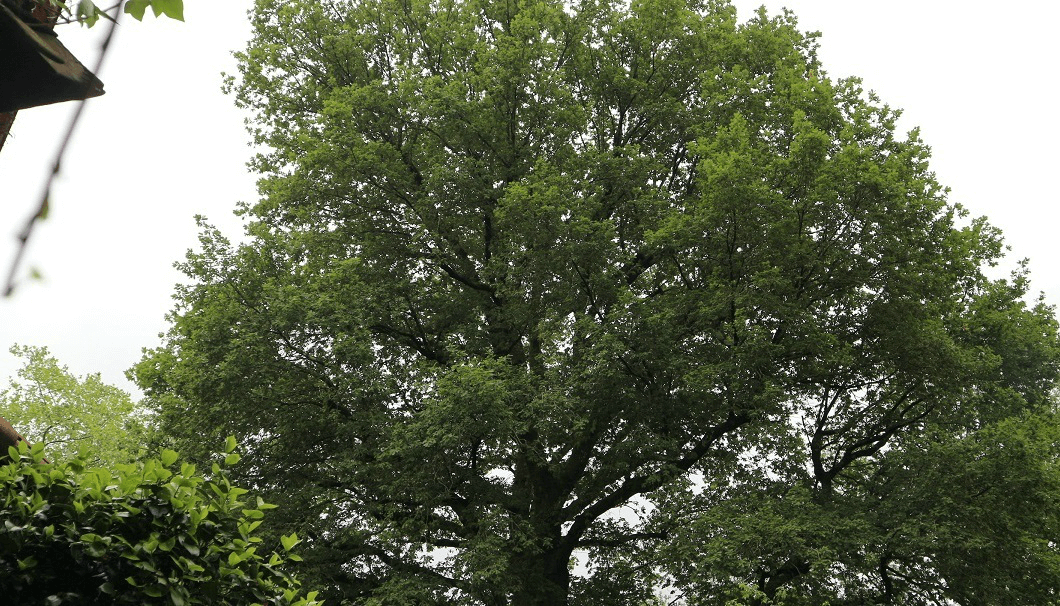

ムガリッツとは、バスク語で「村境のオークの木」という意味。樹齢200年のオークの木があるこの村境の地を、アドュリスさんは選びました。バスク人にとって、オークの木は大事なシンボル。また、村の境界にオープンしたことで、どこにも属さない、自由な創造ができる場所という意味を込めたのだとか。

ムガリッツが認めた、SAKEのポテンシャル

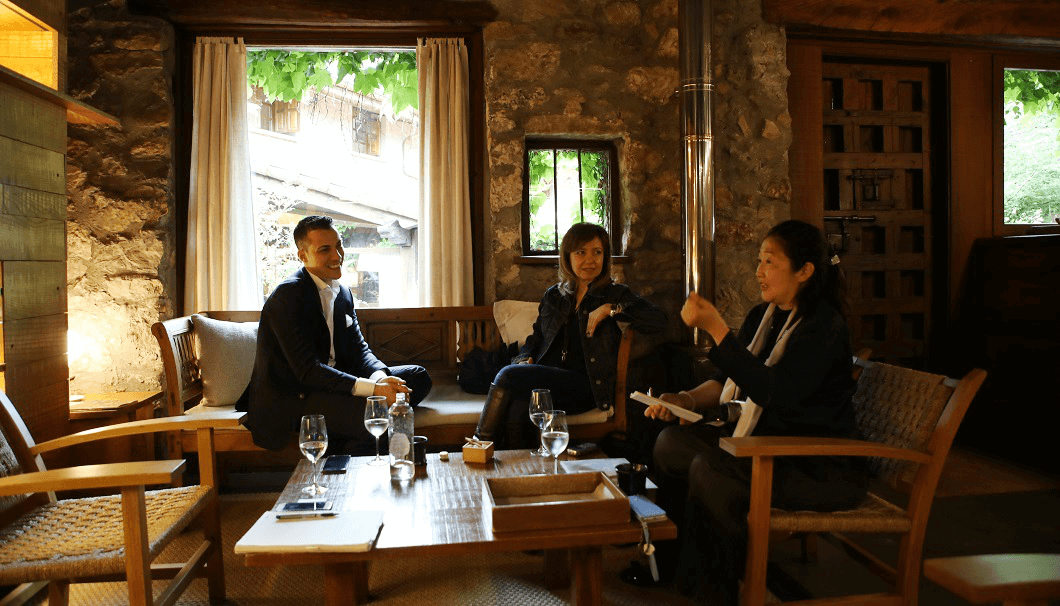

ムガリッツのソムリエチームを率いる若きヘッドソムリエ、ギレルモ・クルスさんに、日本酒の話を聞きました。ギレルモさんは、スペインのベストソムリエに選ばれた経験のある凄腕です。

小さなあずまやに案内していただきました。

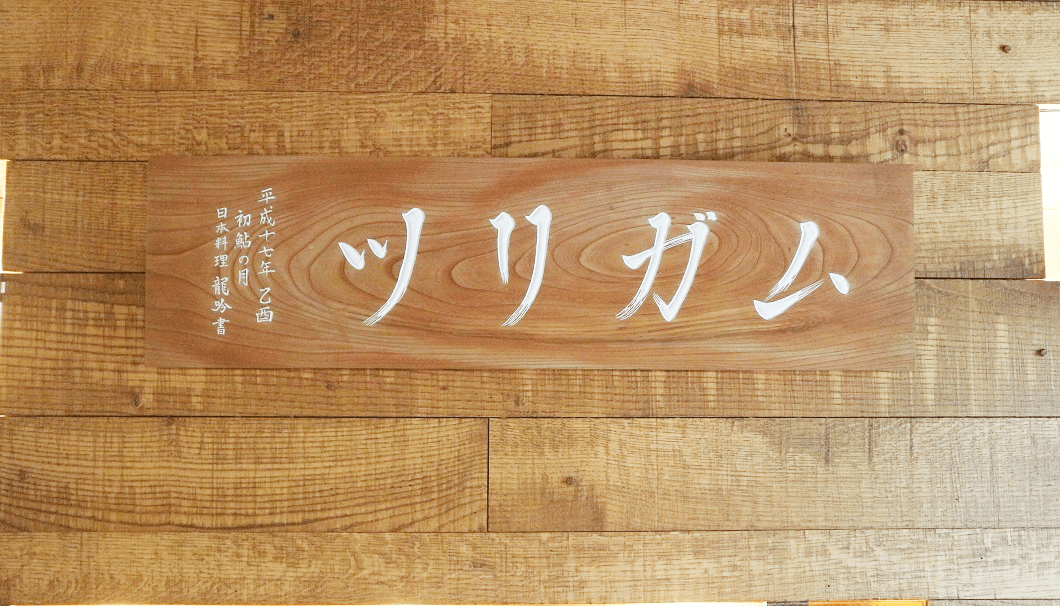

あずまやに掲げてあるのは、なんと日本語の看板。これは東京の日本料理店「龍吟」から寄贈されたもの。ひと口かふた口で食べられる料理を何十皿と提供する方法や、季節感を重視した食材の取り合わせなど、ムガリッツの料理は日本の懐石料理に大きな影響を受けているのだそう。

ギレルモさんは、ムガリッツの20周年にあたる今年から、世界の歴史や文化とコミュニケーションできる体験をプロデュースしています。ムガリッツのガストロノミーを「Solid Part (実際の料理)」「Liquid Part (料理に合わせる酒)」に分け、それらのマリアージュで総合芸術を生み出しているのだとか。ふたつを同時に味わうことではじめて世界観が完成するように、コースが設計されているのです。

また、「感情に訴えかけるような素晴らしいストーリーがあって初めて、なぜその料理と酒を組み合わせたのかが説明できる」と、ギレルモさんは語ってくれました。

世界中にいる生産者と直接やりとりすることも多く、日本酒も例外ではありません。2017年には、WSETロンドンのSAKEエキスパート・菊谷なつきさんと協力し、60種類もの日本酒リストを作成しました。

マリアージュを考えるにあたって、ワインと日本酒でどのような違いがあるのか、聞いてみました。

「日本酒はワインよりも汎用性があります。ムガリッツでは、料理と酒のハーモニーを創出するにあたって、全体のストーリーに橋渡しをするような要素をいつも探すのです。料理のなかで異なる文化を融合させる試みですね。日本酒は、素材の個性に幅広く寄り添う力をもっています」

さらに、「海外でも、日本酒に興味をもつ人や、より深い知識を得たいと切望するプロフェッショナルが増えています。酒蔵訪問のハードルをもっと下げたり、テイスティングの機会や日本酒に関する国際会議の場などを提供したりしてほしいですね」と話していました。

日本との意外で密接な関係

ムガリッツのお客さんはアペリティフをいただいた後、厨房に招待され、ムガリッツの哲学や成り立ちに関する説明を受けます。

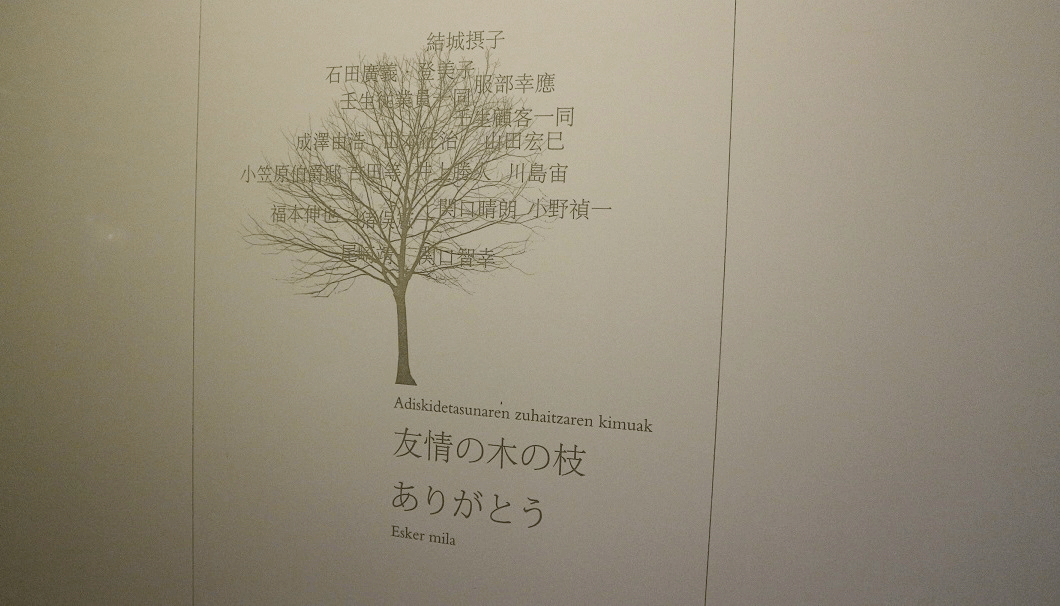

モダンなキッチンですが、実は再建されたもの。2010年、ムガリッツは厨房の電気ショートが原因で火災を起こしました。その際、世界中の同業者、特に日本のレストラン関係者やシェフたちから、多くの励ましや寄付があったそうです。

新しい厨房の入り口には、シンボルであるオークの木とともに、日本のレストラン関係者やシェフの名前と「ありがとう」の文字が刻まれています。

お客さんは、30皿以上にわたるメニューを3時間以上かけて食べることになります。完全予約制で、あらかじめ聞いた好みやアレルギーなどを考慮しつつ、旬の素材などを組み合わせ、それぞれ異なったメニューを出しています。

多様なレパートリーを開発するために、ムガリッツは冬季に休業します。その間に考案したレシピをお客さんのニーズに合わせて提供することによって、完全個別対応が可能になっているのだそうです。

ガストロノミーとSAKEのマリアージュを体験

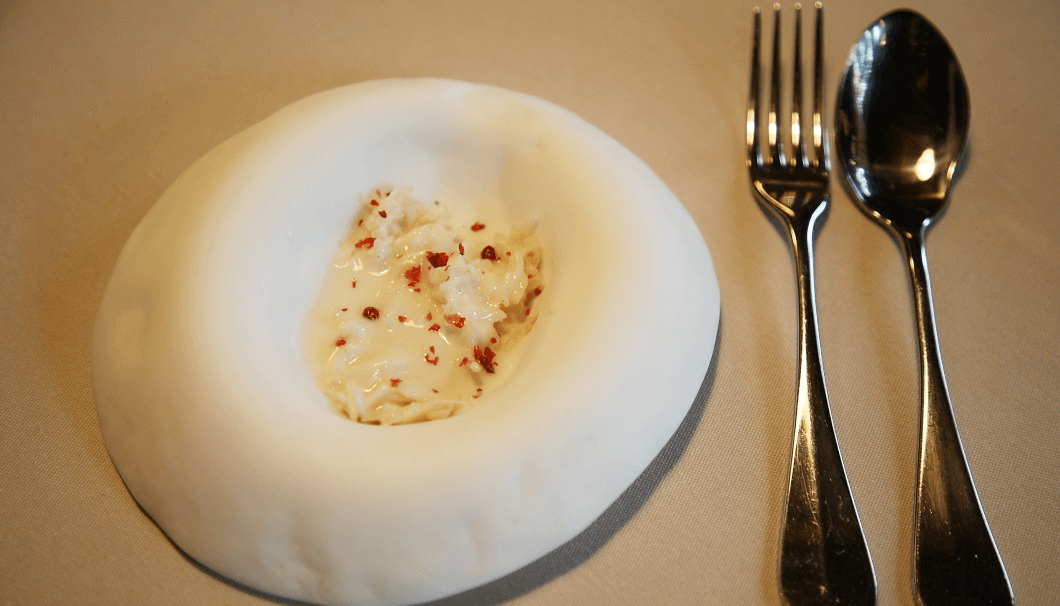

今回、日本酒とのマリアージュとして提供されたのは、バスクの特産・タカアシカニにマカデミアナッツを合わせた料理と、「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」の組み合わせです。

ひと口含むと、カニの旨味と甘味が広がり、それをナッツのコクが受け止めています。そこに、上品な米の旨味と爽やかな吟醸香、シャープなキレが合わさります。たしかに、ひとつの総合芸術と言える味わいです。

続いて、自家製の麹のクレマカタラナ風と「新政 陽乃鳥 貴醸酒 3年古酒」のマリアージュ。

麹を焼いて砂糖をまぶした昔ながらのおやつに似ているような味わいが、カラメル感と深いコクをもつ貴醸酒とベストマッチ。ほっとする味ながら、スペインの伝統料理であるクレマカタラナと嫌味なく融合しています。

「Oryzae Style」と題されたこちらの料理は、発酵させた白米とロブスターをあわせた白いケーキ、そして、発酵させた古代米をカラメルでコートした黒いケーキの組み合わせ。

Liquid Partとして、岩手県遠野のどぶろく特区で醸された「とおのどぶろく 水もと」や、「新政 colors 瑠璃2015 ラピス 生酛純米」「澤屋まつもと 純米大吟醸 守破離」が出されました。

「とおのどぶろく」は、2017年にある人が店へ持ってきてくれたのが最初の出会いでした。ギレルモさんは、どぶろくのもつ歴史やストーリー、水酛のコクと酸味に惹かれたのだそう。「まるで宝石のような出会いでした」と話していました。

「Oryzae Style」と日本酒を合わせてみると、まるで口のなかで新しい物語が紡がれていくようです。「とおのどぶろく」の米自体がもつ甘味、「新政」がもつ発酵の力強さと酸味・旨味、「澤屋まつもと」の鼻から抜ける吟醸香と繊細な後味......すべてが合わさって初めて意味をなしています。

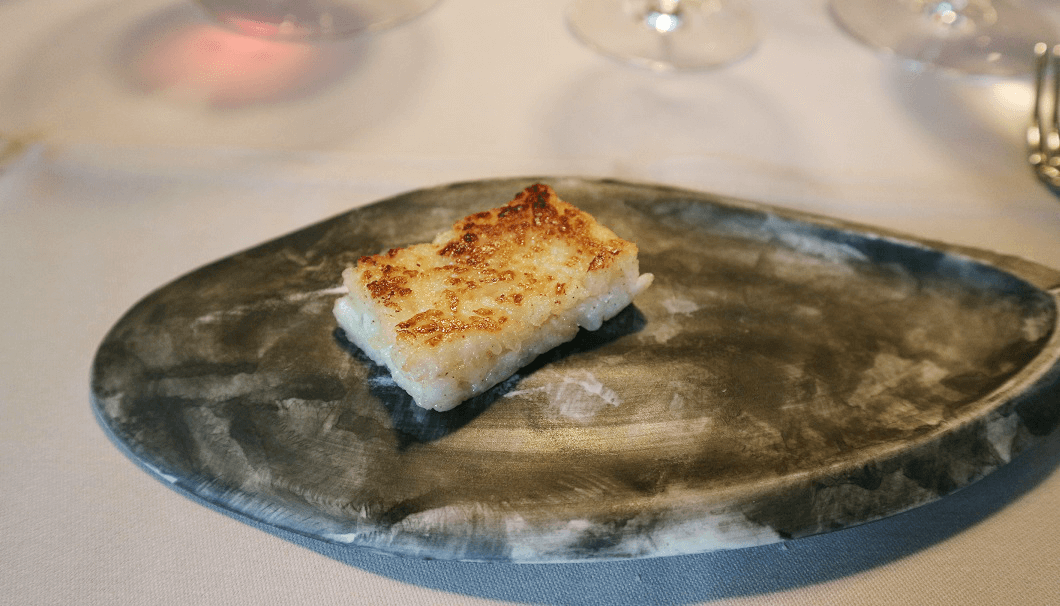

こちらは「最後から二番目のメルルーサ」と題された料理。Solid Partは、伝統的なバスク料理の素材・メルルーサ(タラの一種)をメインに、白一色でまとめられた逸品です。

Liquid Partとして、「浦霞 しぼりたて 純米生酒」「惣誉 生酛仕込み 特別純米」「真澄 純米大吟醸 七號」を合わせます。「浦霞」の生酒らしいフレッシュ感、「惣誉」のヨーグルトを思わせるコク、「真澄」のリンゴのような吟醸香と山廃らしい乳製品のようなコクが、絹のような舌触りとほんのわずかに香る磯の香りを受け止め、引き立てています。これの組み合わせは、ムガリッツでは定番なのだそう。

インタビューを終えてから、30品に渡るランチがすべて終了したのは、なんと5時間後。これほどまでに長いランチは、初めての体験でした。

日本酒の魅力を再認識させてくれる、ムガリッツの"総合芸術"

確かに、ムガリッツの料理に賛否両論があるのは理解できます。ギレルモさんは「食べる人をコンフォートゾーンから引きずり出して、人類の歴史と文化について考える時間を提供したいのです」と話していました。口にしたすべての人にとって、料理に対する既存の概念をあらためて深く考える機会になるでしょう。

オペラや演劇などの総合芸術を楽しむような感覚で、レストランで食事をする。そんな劇場のような空間、それが「ムガリッツ」です。

そんなムガリッツのスタッフが、ワインと互角、あるいはそれ以上の実力を秘めていると認めた日本酒。分子ガストロノミーと日本酒の実験的なマリアージュを世界中の人たちが体感することによって、そのポテンシャルが世界的に認識されていくでしょう。

(文/山口吾往子)