2019年現在、日本酒を醸す酒蔵は全国に約1,500あると言われています。しかしその一方で、平成に入ってからの30年間で廃業した蔵は、800にも上ります。それぞれの酒蔵に、それぞれの"おらがまちの酒"があったことでしょう。

「時代の変化が激しい今だからこそ、現存するすべての酒蔵に足を運び、そこにある酒と思いを、みなさんに、そして未来に届けたい」という思いから、「日本酒を醸す全ての蔵をめぐる旅」が始まりました。

福島県の酒蔵をめぐる旅の5記事目は、会津地方の南部に位置する南会津郡と、会津若松市にある4つの蔵をご紹介します。それぞれの酒蔵の酒造りや、地元に懸ける思い、そこにある信念にたどり着くまでの道のりを追いました。

「"ロマン"への道」─ 花泉酒造(南会津町)

「起きちまった。なんでこのまま死ななかったんだ」。朝になると、いつも脳裏に浮かんでいた言葉です。

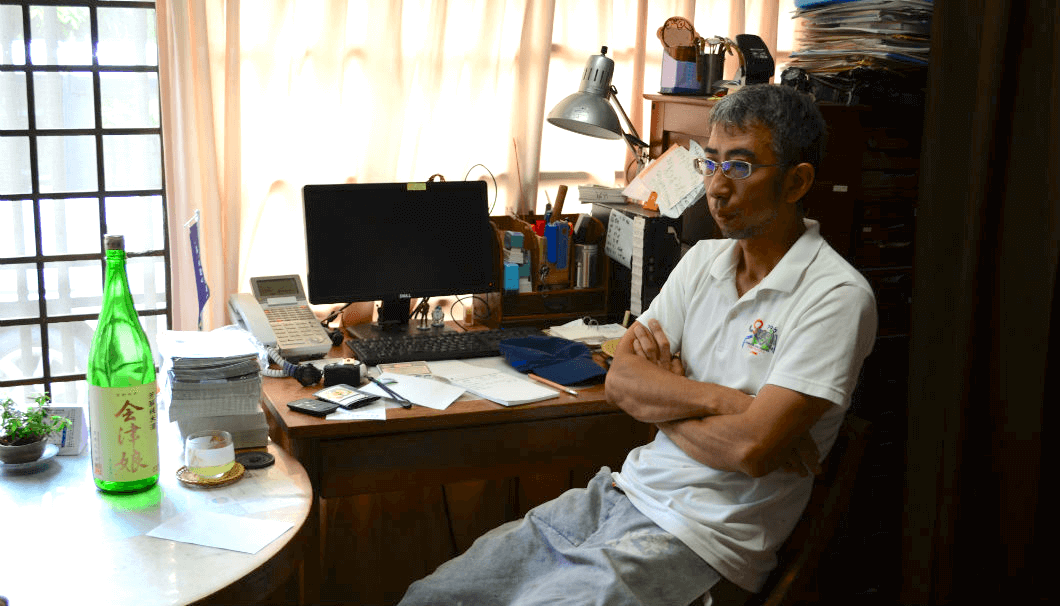

「売れなかったら潰れる」という重圧と闘いながらも、花泉酒造を全国に名を馳せる酒蔵へとのし上げたひとりの蔵元がいます。その名は、星誠(ほし まこと)さん。

日本酒を配達する平社員から、代表に就任した珍しい経歴を持っている方です。

蔵元の星誠さん

花泉酒造が蔵を構えるのは、自然豊かな福島県南会津町のなかでも山深い地域。銘柄「ロ万(ろまん)」は、くちどけの良いスイーツのような甘みが特徴の日本酒で、十数年前に誕生しました。今では、全国に多くのファンを抱えています。

しかし「ロ万」が軌道に乗るまでの道のりは、大変険しいものでした。

星さんが花泉酒造に就職したのは、約20年前の23歳のころ。当時は新入社員として、配達などを担当していました。しかし、全国的に日本酒が右肩下がりの時代。花泉酒造も例外ではなく、製造量を落としていきました。

そんななか、その状況に危機感を覚えた星さんは、当時の上司に相談を持ち掛けます。

すると返ってきたのは「お前がやってみろ」と予想外の言葉。流れのままに、経営に参画することになりました。28歳のときのことです。

それからは、想像を絶する日々が続きました。

当時、厳しい経営状態が続いていた花泉酒造。星さんは「売り上げを上げるほかなく、全力でした」と振り返ります。

売るための策を模索し、眠れない日々。ストレスも重なってノイローゼ気味になり、自分の存在意義さえ見失ってしまうほどでした。

そんな苦悩を抱えるなか、星さんは自分と花泉酒造の運命を変えることになる秘策を杜氏に持ち掛けます。それは「全量を会津産の米と酵母で造りたい」というものでした。

「自然があって、米があって、造り手がある。それらがひとつになったとき、酒になる」という考えを持っていた星さん。「会津だから、こんな素晴らしい酒になったんだ」と、胸を張って言える酒造りをしたい一心での相談だったようです。

杜氏は「急に言われても、できるかわかんねえ」と言いつつも、「いいんじゃね」と賛同してくれたとのこと。その言葉を振り返って「『いいんじゃね』と言われていなかったら、辞めていたかも」と星さんは笑いながら話します。

そんな思いから生まれた酒は「ロ万(ろまん)」と名付けられました。平成19年のことです。さまざまな改良を重ねて、味も評判になり、徐々に名前が広まっていきました。

「『ロ万』が生まれていなかったら、花泉酒造は更地になっていたかもしれない」と、星さんは話します。

花泉酒造の大きな特徴のひとつは「もち米四段仕込み」。酒造りの基本である三段仕込みのあとに、うるち米ではなく、もち米を加えるという製造方法です。もち米は糖化しやすく甘さが際立ってしまうため、バランスの良い酒を造るのが難しく、現在では使用している蔵は非常に少ないです。

しかし、花泉酒造がある地域はとても山深く、周囲と隔離されていると言ってもいいほど。「独自の方向で進化する『ガラパゴス化』のようなものです。ずっとやってきたので、続けるのは当然でした。その上で、『どう良くしていくか』を常に考えています」と、星さんは話します。

今では蔵の大きな個性となり、強みにもなっている、もち米を使用した酒造り。"らしさ"が光る独自の進化の裏には、たゆまぬ努力がありました。

「感じるままに」─ 会津酒造(南会津町)

南会津町の田園風景が広がる、のどかな旧田島町に創業約330年の会津酒造はあります。地元の酒米を使用した「會津」や、全国的にも人気が上昇している「山の井」を造る酒蔵です。

長い歴史を持つ酒蔵であり人気も高い会津酒造ですが、10年ほど前はまったく状況が異なっていたのだそう。

現在の醸造責任者にして若社長でもある渡部景大さんは、実家の会津酒造に帰った当初「蔵を潰すか、借金をして設備投資するか」を考えていたといいます。

蔵元の渡部景大さん

渡部さんが帰ってくるまで、蔵の衛生環境は決していいものではなかったとのこと。「ひとりでひたすら掃除をしていました」と、渡部さんは当時を振り返ります。

孤軍奮闘していた渡部さんは、当時の社長である父と話し合い、渡部さん主導で蔵を改革していく方向に。歴史ある大きな酒蔵をひとりで掃除するのはもとより、改革を進める苦労は計り知れません。

蔵に戻って3年目からは醸造責任者を務め、理想の酒に近づけるために造りも大きく変えたといいます。数多くあった銘柄も「會津」と「山の井」の2ブランドに整理しました。

「會津」は地産地消を前提とした日本酒。南会津産の酒米・夢の香を使用し、いかに品質を高くするかを追求して造られています。一方で「山の井」は、先にゴールとなる味を決めて、その味を造るために必要な米や酵母を選んで造られているのだそう。

さらに「山の井」にはもうひとつ個性的な特徴があります。それは、裏ラベルに「感じるままに飲んでください」とのメッセージがあり、特定名称や精米歩合、米の品種などのスペックを載せていないこと。

これには「先入観にとらわれることなく、まっさらな状態で飲んで、純粋に南会津で造られた日本酒を楽しんでもらいたい」という思いが込められています。

「日本酒を飲むことで、南会津を知るきっかけになってほしい」と話す渡部さん。厳しい寒さと超軟水によって育まれたお酒は、南会津という地域への入り口として、これからも愛されていくことでしょう。

「老舗酒蔵、変革のなかで」─ 花春酒造(会津若松市)

江戸時代から、会津藩の城下町として大きく栄えた会津若松市。町のシンボルである鶴ヶ城(若松城)が堂々と佇み、城下には風情ある町並みが広がります。市内に酒蔵が10軒近くもあるとおり、酒造りも盛んに行われてきた土地です。

花春酒造は、そんな会津若松市の中心地から少し離れた神指(こうざし)町に位置しています。2018年に創業300年を迎えた老舗の酒蔵です。

もともとは、鶴ヶ城の目の前にある花春町で酒造りを営んできた歴史を持ち、町名は蔵から付けられたというから驚きです。

会津を代表する酒蔵として、長く栄えてきた花春酒造。福島の方にとっては身近な蔵なようで、一時はテレビCMも放映されていました。

そんな花春酒造ですが、3年ほど前に大きな出来事が起こりました。それは、経営変革。幸楽苑ホールディングスの新井田社長が出資し、新社長に就任することになったのです。

機械を効率的に使い、リーズナブルな酒の製造を得意としていた花春酒造。しかし、経営改革が起こったあとは、これまでとは異なる手造りでの醸造が格段に多くなったとのこと。

そう話すのは、入社25年ほどになる製造部の伊藤利幸さんです。

造り方の変化が大きく、苦労や重圧もあったそうです。「造り方が大きく変わり、最初は『酒にする』ことを一番に考えていました。何本か造っていくうちに、やっと品質を考えられるようになりましたね」と、当時を振り返ります。

現在も、試行錯誤が続いている最中だとか。今後の造りについては「福島らしい芳醇旨口のお酒を目指して、後味のすっきりした甘みを出していきたい」と語ります。

また、花春酒造の大きな特徴のひとつが「全量自家精米」です。今では製造の中核を担う伊藤さんですが、かつては15年ほど精米を担当していました。精米を自社で行うことにより、さらに米の特徴をつかむことができるのだそう。

長い年月をかけて培ってきたものを引き継ぎつつも、大きな変革の最中にある花春酒造。昨年12月には、新体制となる前に杜氏として酒造り全般を統括していた柏木純子さんが約2年ぶりに蔵に戻ってきました。花春酒造の今後に注目です。

「会津の土の香りを、酒にのせる」─ 高橋庄作酒造店(会津若松市)

会津若松の中心地から南へ行くと、のどかな田畑の景色が広がる門田町一ノ堰(もんでんまちいちのせき)があります。その田園の一画に位置するのが、銘酒「会津娘」を醸す高橋庄作酒造店です。

これほど米の可能性を信じ、米に意識を集中させている酒蔵は全国でも珍しいと、今回の訪問で強く感じることとなりました。

高橋庄作酒造店のルーツは米作り。酒造業の前は農家を営んでおり、蔵の目の前には社員のみなさんが耕した田んぼが広がります。

圃場は4町歩(40,000㎡)ほどを保有し、夏場は米作り、冬場は酒造りを行なっているそう。手間のかかる有機栽培にも取り組み、自社で用意しきれない酒米は、信頼できる契約農家から仕入れています。

そんな高橋庄作酒造店では「土産土法(どさんどほう)」という言葉を掲げて酒造りをしています。

土地の米と水を使い、土地の人が土地の手法で仕込む。現蔵元、高橋亘さんの父である5代目蔵元が「やるからには、僕らにしか、ここでしかできない仕事をする」との思いで「土産土法」を掲げ、今日まで大事にしてきたのだとか。

会津や米作りに強い思いを持つ高橋庄作酒造店ですが、2011年に起きた東日本大震災は、とてつもなく大きな出来事だったようです。

「会津産にこだわることを当然だと思っていた」という亘さんは、当時、初めて会津産であることを客観的に考えたといいます。「果たして良いことなのか」と。

しかし、故郷である会津に対する思いはいっそう募っていくばかり。そして決めたのは「今まで以上に会津産にこだわる」こと。「震災が、地元をより強く意識した造りをするきっかけになった」と亘さんは静かに語ります。

蔵元の高橋亘さん

そして2019年から、ひとつの田んぼからひとつの酒を造る「一田一醸」という挑戦をスタートさせました。

多くの酒蔵では、さまざまな農家の米を使って酒造りをするのが一般的。しかし、同じ地域の田んぼであっても、水、土、風、陽当たりなど、多くの要因が絡み合い米の質や味は変化します。「田んぼごとの苦労、思い入れを酒に込めたい。米の違いを、酒質で表現したいんです」と、亘さん。

米の特徴を酒の味わいで表現するのは、決して容易なことではありません。米以外の差を極力減らすことができる環境が整っていて、造りを高い次元でこなせる高橋庄作酒造店だからこそ成せる業でしょう。

「会津の土の香りを、酒にのせる」。そう話す亘さんの言葉からは、会津への誇りと、田んぼへの深い愛を感じました。

(旅・文/立川哲之)