現在、日本酒を醸す酒蔵は全国に約1,400あると言われています。しかしその一方で、平成の30年間で廃業した蔵は、800にも上ります。それぞれの酒蔵に、それぞれの"おらがまちの酒"があったことでしょう。

「時代の変化が激しい今だからこそ、現存するすべての酒蔵に足を運び、そこにある酒と思いを、みなさんに、そして未来に届けたい」という思いから、「日本酒を醸す全ての蔵をめぐる旅」が始まりました。

山形県南の自然豊かな置賜(おきたま)地域に、5つの酒蔵の蔵元杜氏による「五蔵会(ごくらかい)」というチームがあるのをご存知でしょうか。「酒処の名所、置賜を元気にしたい!」という考えのもと、2013年に5人が集まりました。今回は、参加蔵それぞれの酒造りにかける思いを追いました。

「夫婦で造る飲み飽きしない理想の酒」― 長沼(長井市)

最上川発祥の地であり、水の郷百選にも選出されている長井市。そんな水に恵まれた長井市に、首都圏でも人気な「惣邑(そうむら)」を醸す長沼合名会社があります。

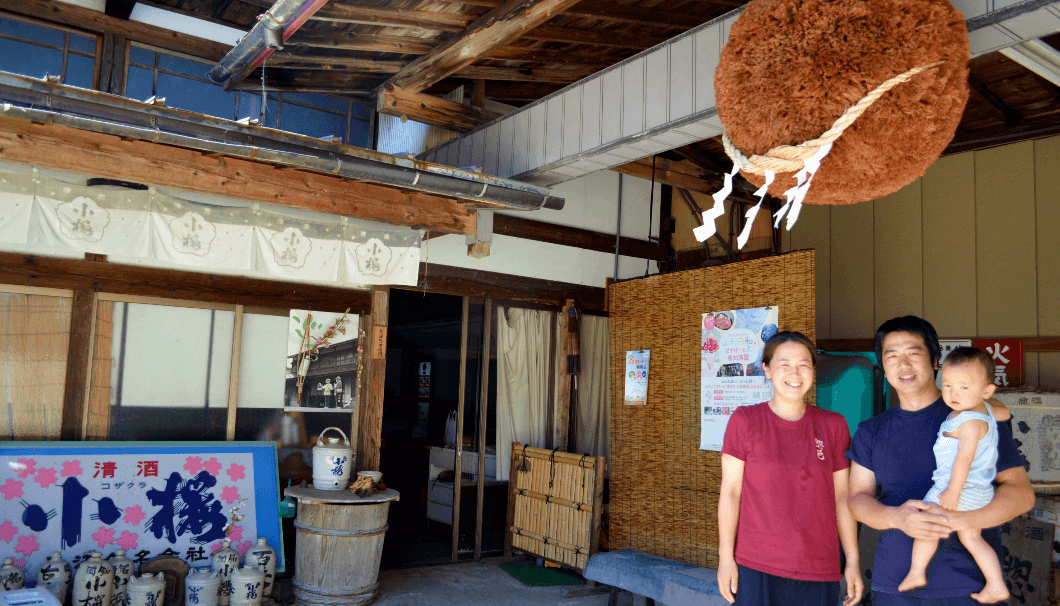

酒造りの主軸を担うのは、蔵元杜氏の長沼伸行さんと奥様の真知子さん。真知子さんは当酒蔵がご実家で、4人姉妹の末っ子です。小さいころから酒造りの手伝いをしていく中で、高校時代には蔵を継ぐことを決めていたといいます。

醸造を学ぶために上京した大学時代に伸行さんと出会い、真知子さんはその頃を振り返りながら「婿探しも含めて東京にいった」と笑います。

左から、長沼真知子さんと、杜氏の長沼伸行さん

ふたりが本格的に酒造りに携わりはじめた2005~2007年ごろ、酒蔵の経営はどん底だったと振り返ります。

もともと長沼合名会社が造るほとんどは安価な普通酒だったため、日本酒全体の消費量が急降下するとともに経営も悪化。給料を支払うことも困難になり、3名の蔵人に辞めてもらった時期でもあったため「とにかくやらなきゃ」という感覚だったようです。

転機になったのは2009年ごろ。銘柄「惣邑」をリブランディングし、造り方をイチから見直し、質の向上に力を入れてきました。味わいの良さから、徐々に首都圏でも知名度が上がっていきます。

その味わいを支えるのは徹底した手作業での酒造り。「惣邑」は全量手洗い、蓋麹、小仕込み、槽搾り、ビン貯蔵など、手のかかる製法を当時から採用して、丁寧に造っています。

機械化しない理由を「今もカツカツだから」と真知子さんは笑いますが、品質管理のための冷蔵貯蔵庫から投資していくなど、何よりも味を優先して造っている姿勢が伺えます。

伸行さんは今後の酒造りについてこう話します。

「ふたりとも酒好きで、いつまでも飽きずに飲んでられる酒がいいと思っています。香りを控えめに飲み飽きしないキレのよい酒を造っていきたいですね。(いま造っているものよりも)理想はもっと高いです」

お酒にあわせたい料理を聞くと、芋煮やひたし豆など山形の家庭料理をオススメしてくれました。仲睦まじいおふたりが理想を求めて造っていく「惣邑」を、これからも飲んでいきたいと感じる訪問となりました。

「造ったものを伝える面白さ」― 若乃井酒造(飯豊町)

景観の美しい飯豊(いいで)連峰の麓に位置する飯豊町。県内でも有数の豪雪地帯で、山の麓には豊かな水を利用した水田や畑が広がります。そんな美しい田園の中に若乃井酒造はあります。

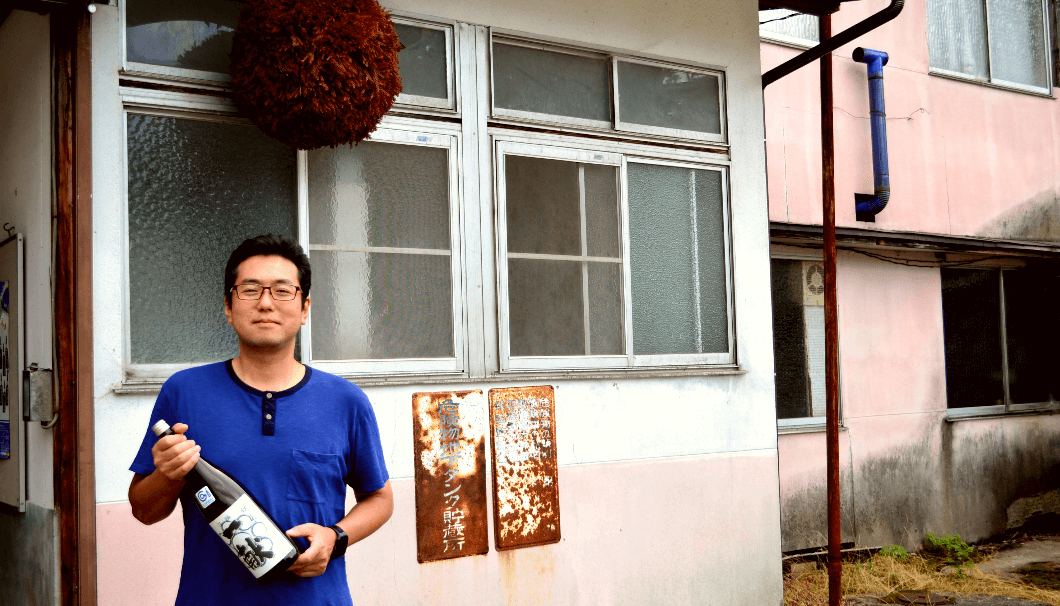

蔵元杜氏の大沼秀和さんからはとても柔和な印象を受けますが、異色の経歴の持ち主。ご夫婦を中心に蔵を営んでいますが、実はふたりとも酒蔵の生まれではなく、若乃井酒造は奥様のご親戚にあたります。

もともと秀和さんも奥様も、旅館やスキー場などの異業種出身で、酒造りはおろか、日本酒のことは何も知らなかったそう。

2001年ごろ、後継ぎがいなかった当時の蔵元が、何もしなくていいからと秀和さんを蔵に招き入れたました。軽い気持ちで専務になってしまったという秀和さんは、「全部しなくちゃいけなくなった」と苦笑いで振り返ります。

「若乃井」の由来になっている井戸

蔵に入ってから、すぐに経営難であることを知りますが、引き継ぎが完了しないまま当時の蔵元が他界。秀和さんは当時、潰れると思っていたといいます。

手探りで進んでいた秀和さんに追い打ちをかけるように悲劇が襲います。2012年ごろ、ベテラン杜氏の引退にあわせて別の蔵人に醸造責任者を任せていましたが、その蔵人が仕込みの途中で辞めてしまうことになったのです。

どうしようもなくなった秀和さんは、みずから杜氏として酒造りを仕切ることに。しかしそんな簡単にいくわけもなく、引退した杜氏や県の技術センターに電話を掛けながらの酒造りだったといいます。

大変さが伝わってきますが、この頃のことを伺うと意外な答えが返ってきました。

「とにかく実践しながら、造りながら学んでいきました。正直、杜氏になってからの方が楽しいですね。ダイレクトに自分の造ったものを伝えられる面白さを実感しています」

そうして酒造りに没頭していった秀和さんは、数年後には賞も取り始め、仙台や東京からの取引も増えていったといいます。

若乃井酒造が一番大事にしているのは「和」。無理をさせず、チームワークを大事にしています。

「若乃井」を口に含むと、舌の上でやわらかさを感じます。仕込み水の軟らかさに加え、秀和さんの穏やかさと蔵人との和によって「やわらかな酒」が生まれるのではないかと、話を聞きながら感じました。

「父から兄、弟へと紡がれた酒造り」― 加茂川酒造(白鷹町)

2018年にロンドンで行われた品評会「IWC(インターナショナルワインチャレンジ)」のSAKE部門古酒の部で、山形のとある酒蔵が最高賞を受賞しました。それは、白鷹町にある小さな酒蔵の加茂川酒造。成し遂げた快挙の裏には、様々なドラマがありました。

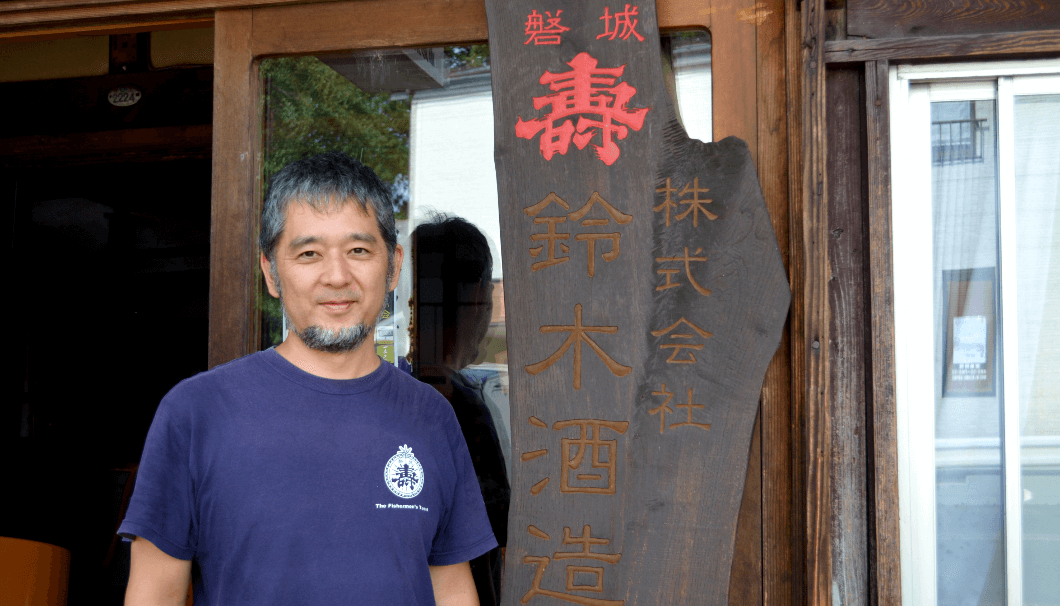

白鷹町は、白鷹山や朝日連峰に挟まれ、最上川が町の中央を通る自然豊かなところです。加茂川酒造は、1741年創業の老舗蔵で、現当主の鈴木一成さんで14代目にあたります。

写真中央 鈴木一成さん

十数年ほど前、借金が膨らみ倒産寸前だった加茂川酒造。当時はお兄さんが社長を務めていたのですが、悲壮感に溢れていたようです。そんな状況の中、将来のことについて兄弟で腹を割って話し合ったといいます。

その日は、協力して前に進めるよう励ましあったと振り返ります。「2人でやればなんとかなっぺ」と。兄弟で深く話し込んだのは、生まれて初めてだったそうです。しかし、その1か月後、お兄さんが心筋梗塞で急死してしまいます。

急遽社長となった一成さん。突然のことで、心の切り替えに時間はかかったといいます。それでも、町にたったひとつの酒蔵であり、270年以上の歴史を誇る加茂川酒造を潰すわけにはいかないと、再建へと決意を固めます。

あえて製造量を減らし、ほぼ全ての商品を純米酒に切り替え、みずから杜氏になり、お兄さんの得意だった生酛造りに挑戦するなど、酒質を高めていく改革を進めました。「決意を固めたら、いろいろな人が手を差し伸べてくれた」と感謝の言葉とともに振り返ります。

いまでも加茂川酒造のお酒の多くは、白鷹町で消費されます。使用するお米も白鷹のものが多く、「将来的には全量白鷹のお米を使いたい。地酒に徹したい」と話します。

その思いのルーツは、先々代のお父様が話していた「地酒屋だから地元でとれたお米を使う。それが地酒屋」という信条があるとのこと。

貴醸酒の「古時計」

2018年のIWCで賞をとったお酒は、そんなお父様が生前造ったものです。当時では珍しい製法だった、仕込み水の一部に酒を使用する貴醸酒を40年以上熟成させました。

「古時計」と名を冠したこのお酒を、「父と兄からの贈り物」と一成さんは語ります。

親や兄弟から引き継いださまざまな想いが込められた白鷹の地酒「加茂川」。これからも紡がれていって欲しいと心から思う白鷹の旅となりました。

「明日も頑張ろうと思える酒を」― 中沖酒造店(川西町)

田畑が織りなす田園風景の美しい川西町の中に、「羽陽一献」を醸す中沖酒造店はあります。

2006年から山形県産米のみで酒造りを行うなど、先進的な取り組みを多く実施してきた中沖酒造店。今回は、蔵元の高橋義孝さんにお話を伺いました。

いまでこそ杜氏として酒造りを指揮する義孝さんですが、もともとは蔵を継ぐか迷っていたそう。日本酒の現状や将来性を聞いていたため、大学では文系の専攻でした。何より親の敷いたレールに乗るのは嫌だったといいます。

そんな中、日本酒の勉強会に興味本位で参加することが何度かあり、そこで美味しいと感じる日本酒と出会って気持ちが変わっていったそうです。

「地方で頑張っている蔵の美味しいお酒を飲ませてもらって、実家に帰ったら自分にも造れる可能性があるのは幸せなことだと考え、家業を継ぐことに決めました」

そこから東京の酒販店や福井の酒蔵での修行を経て、20代後半に実家の中沖酒造店に戻った義孝さん。数年経った2010年度の造りからは、高齢だった当時のベテラン杜氏に変わり、みずからが杜氏として造りを指揮しました。

杜氏になってからはプレッシャーと仕事量が増したようで、ひと造り終わって、体重計に乗ったら十数キロ落ちていたそうです。そんな状況にありながら、その年に造った純米大吟醸が、全国新酒鑑評会で金賞を受賞したというから驚きです。金賞受賞の報せはそれまでの苦労を忘れられるほど嬉しかったといいます。

中沖酒造店の功績のひとつに、大正時代に栄えた幻の酒米「酒の華」を復活させたことがあります。ひとつの蔵で酒米を復活させるのは並大抵のことではありませんが、30年ほど前、先代が成し遂げたといいます。

挑戦していく姿勢は義孝さんにも受け継がれたようで、ユニークな商品も数多く造りだしています。南極の氷を仕込みに使用した日本酒や、アミノ酸の一種チロソールを多く生産する酵母を使用したスパークリングの醸造など、様々な新しい試みをしてきました。

義孝さんは、「嫌なことがあって入った居酒屋で、日本酒を飲んで、"明日も頑張ろうかな"と思える。そんな酒を造れれば」と話します。これからも様々な挑戦を経て生み出される「羽陽一献」は多くの人を元気づけていくのだろうと感じました。

「海から山へ、そしてまた海へ」― 鈴木酒造店 長井蔵(長井市)

福島県の沿岸地域一帯は、かつて「磐城国(いわきのくに)」という名称がついていました。長井の町中で「磐城壽」を醸す鈴木酒造店は、その名の通り、もともと福島県浪江町の海の目の前で酒造りをしていた酒蔵です。

創業は江戸時代までさかのぼる老舗蔵。「磐城壽」は海の幸によく合い、大漁を祝う海の酒として永く愛されてきました。

専務であり杜氏の鈴木大介さんは「新鮮な魚の良い香りを邪魔しないように、余計なことはしない酒造りをしている。浜の背景を大事にしたい」と話します。そんな海の酒を造る大介さんが、山形の内陸部で酒造りをすることになったのは、2011年のこと。

「海に一番近い酒蔵」とも言われていた鈴木酒造店は、3月11日に発生した東日本大震災の津波に飲み込まれ、建屋は全て流出。さらに、浪江町は福島第一原子力発電所からもほど近く、暫くは立ち入ることすらできない状況になりました。

いつ諦めてもおかしくない状況に追い込まれていたとき、地元の方から、浪江町のものを残して欲しいと声を掛けられました。「磐城壽」は自分だけのものじゃないと再起を誓い、廃業を考えていた長井市の東洋酒造を買い受け、現在の場所で再開に漕ぎ着けたといいます。

海辺で比較的温暖であった浪江から、山間で豪雪地帯の長井へ。標高も違えば、水質も違います。やや硬水であった浪江と、軟水の長井。水質の違いが日本酒に大きな影響を与えることは理論上わかっていても、実際にやってみると、こんなにも違うのかと驚いたといいます。

水の違いは味にも大きな影響がでますが、醸造方法や熟成の仕方を工夫し、目指す味に近づけているそうです。「浪江の頃と味のベースは変わっていない。水や環境にあわせて造り、熟成させることで自分の味になってくる」と大介さんは話します。

ところで、長井のある旧米沢藩と浪江のある旧相馬藩は、江戸時代から親交があったそう。米沢藩は相馬から鯉を移入し、「成島焼」は「大堀相馬焼」の技法が伝わったとされます。

また、鈴木酒造店はもともと廻船問屋がルーツ。最上川の最上流の港は長井にあり、先祖も長井と関わりがあったかも知れないようで、大介さんは「何かしらのご縁があって、ここにいる」と話します。

縁が重なり移ってきた長井では、米農家をはじめ多くの方に支えられてきたといい、大介さんは感謝の思いを強く持っているようです。一方、創業の地である浪江への復活も多くの方の悲願であり、現実のものにすべく動き続けてきました。

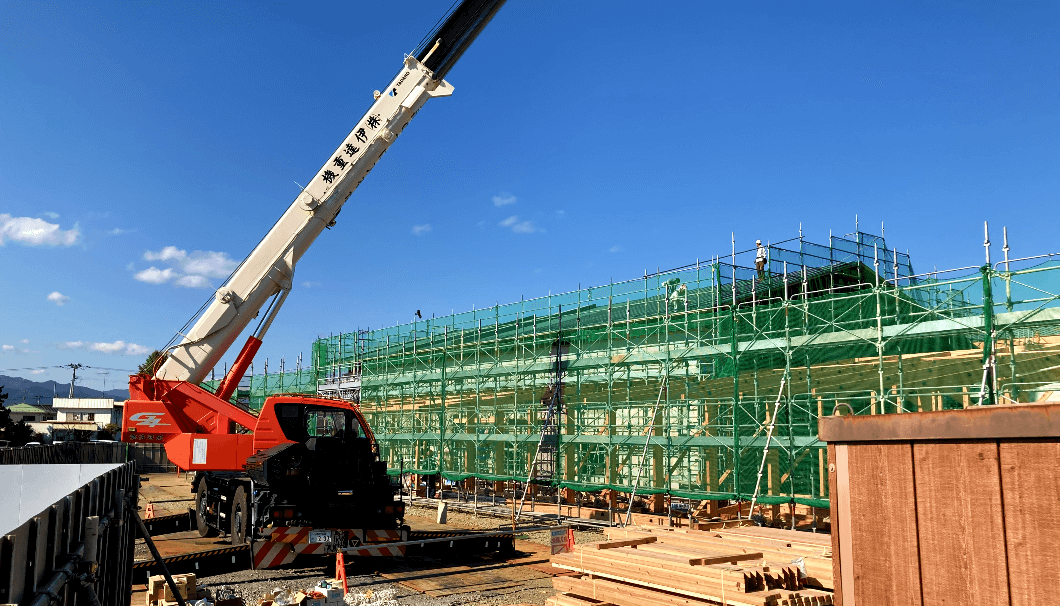

長井蔵

そんな多くの思いを背負っている鈴木酒造店は、震災から10年が経つ2021年春、遂に浪江に酒蔵を復活させます。長井の蔵も今まで通り稼働させつつ、浪江での醸造の再開。大介さんはこう話します。

「地元の食材と文化があって、自分たちがやってこれました。浪江のことを考えたら、何もしないではいられません。被災していろいろと援助を受けてきたので、世の中に対して返せるようなことをしなければと思っています。

浪江のことで感じるのは、コミュニティーを無くしまったというのが震災で一番大きい。米作りのコミュニティーや、人との繋がり、どう飲んでもらうかを無くしてしまったので。これからは、イチから一緒に作っていく人たちと、お互いに持続性を与えられるような存在になっていきたいですね。長井でもやってきたので、浪江でもそのスタンスでやっていきたいと思っています」

浪江に建設中の新しい酒蔵(2020年11月)

震災から場所を変えて造られ続け、10年目にして故郷へ帰る「磐城壽」。浪江の蔵には大規模な精米設備も兼ね備えられ、地元の農家にも使用してもらうことを考えているといいます。

大介さんの言葉ひとつひとつや、造り上げられた酒からは、強いプライドを感じさせられます。地元に対する誇り、積み上げてきたものに対する誇り、自分の酒造りに対する誇り。

長井でも、浪江でも、誇り高き、プライドを感じる酒が造られていくのだろうと、いまから楽しみです。

おきたま五蔵会の蔵元杜氏たちのお話で印象的なのは、「自分が造った日本酒にあう料理は、地元の食材や郷土料理」と口を揃えて言うこと。みなさん別々にお話を伺っていたにも関わらず、似たような回答が返ってくることに、とても驚いたのを覚えています。

あくまでも地元を中心に考え、地元のことを想って造っていく酒。そんな地酒がいかに魅力的かを、置賜地域の旅では強く感じました。

(取材・文:立川哲之/編集:SAKETIMES)