三重県鈴鹿市にある清水清三郎商店株式会社が醸す美酒「作(ざく)」。以前から人気が高く、さまざまな賞を獲得してきた実力蔵です。「SAKE COMPETITION 2017」純米酒部門では、1位,2位のワンツーフィニッシュを果たし、関係者をあっと言わせました。

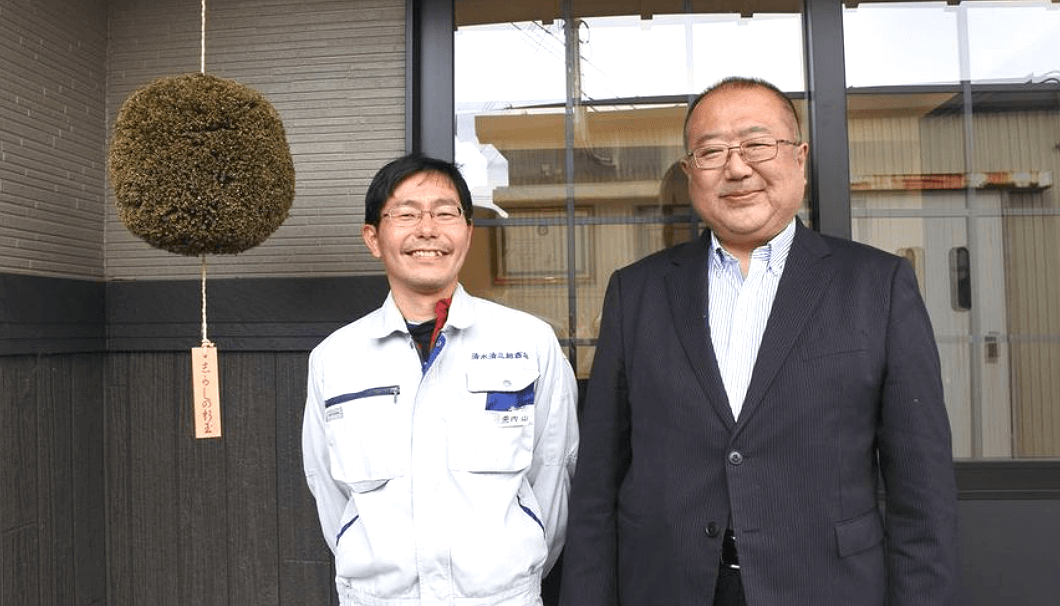

「作」が誕生してもうすぐ20年。蔵元と杜氏の二人三脚で酒質を磨き上げてきた歴史をたどります。

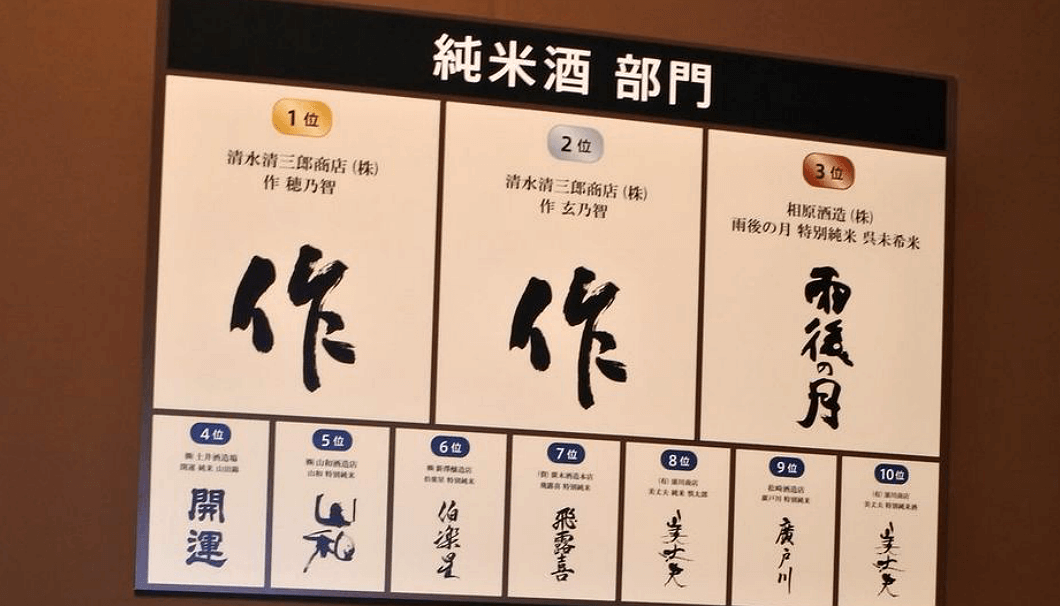

史上初のワンツーフィニッシュ

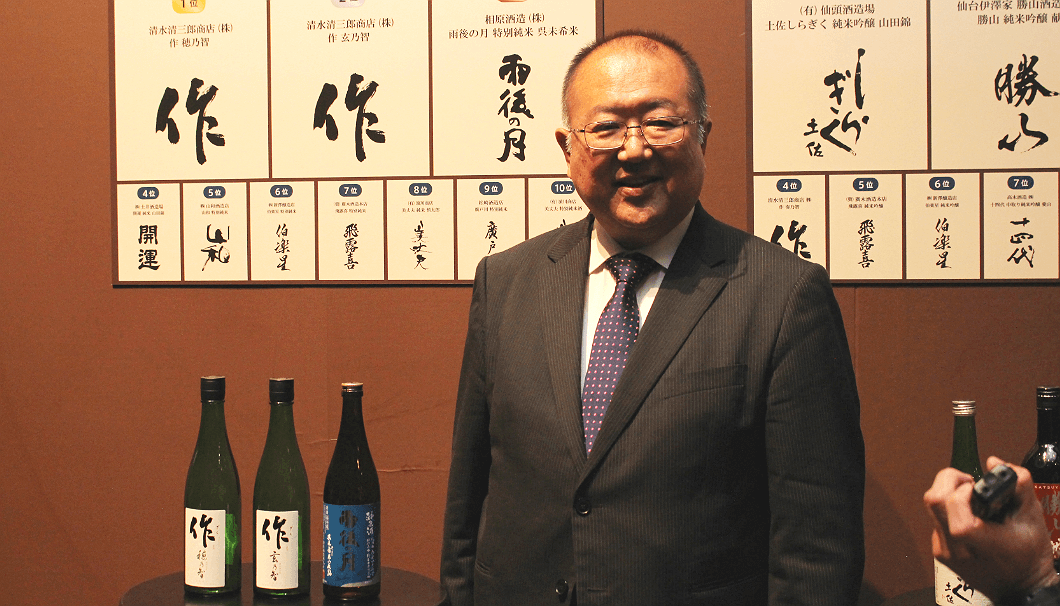

2017年5月に都内で開かれた「SAKE COMPETITION 2017」。その発表会場には、清水清三郎商店の蔵元社長・清水慎一郎さんと、杜氏・内山智広さんの姿がありました。

当蔵は、純米酒部門に「作 穂乃智(ほのとも)」と「作 玄乃智(げんのとも)」の2点を出品していました。10位...9位...とカウントダウンが進み、受賞蔵がステージに登壇する上位の発表になると、会場が静まり返ります。

3位の「雨後の月」(相原酒造/広島県)が発表され、続いて2位に「作 玄乃智」が選ばれた瞬間、内山杜氏は「今年の出品酒は例年にも増して良いものが多かったが、きき酒会で確かめたときは『玄乃智』よりも『穂乃智』のほうが良いと思った。もしかしたら『穂乃智』が1位かな」と、思いを巡らせたのだそう。

結果は見事に的中。清水社長は、あたふたと二度も壇上にのぼったのです。「やっと1位が獲れて、感無量でした。これで三重県の酒が少し有名になるかな、なんてことを考えていました」と、振り返っています。

「作」よりも先に生まれた「鈴鹿川」

今でこそ、出荷してもすぐに売り切れてしまうほどの人気銘柄になった「作」。その背景には、20年もの間、蔵元と杜氏が力を合わせて酒質を上げてきた歴史があります。「作」の誕生ストーリーは、1998年まで遡ります。

清水清三郎商店は長年、他の蔵に委託されて酒を造る"桶売り"が中心でした。1980年代以降、日本酒の売上が低迷し始めると、桶売りの注文はどんどん減っていきます。そんなとき、鈴鹿市内に残っていたもう1軒の酒蔵が廃業してしまいました。

「このままでは行き詰まる」と、危機感を募らせた清水社長は、ちょうど山形県の「十四代」がブレイクしていたこともあって「我々も新しいブランドを造ろう」と、内山杜氏に指示。「鈴鹿川」という銘柄を立ち上げました。

地元に馴染みのあるブランド名なら、鈴鹿市民が「これこそ、わが町の地酒だ」と自慢してくれるのではないかと期待していましたが、ふたを開けてみると、売れ行きは芳しくありませんでした。

三重県内では県内産の日本酒のシェアが20%にも満たないという現実を突きつけられた清水社長は、内山杜氏とともに首都圏の地酒販売店に足を運び、持ち込んだ酒の意見を聞く機会を得ました。

その場で言われたのは「きれいな酒だとは思うが、なんだか特徴がない。もっと個性を出さないと。一番良いのは、無濾過生原酒だ」という指摘でした。

ところが、それを聞いた内山杜氏は「生酒は絶対にやりません。どんなに冷蔵管理を徹底してもらっても、生老ね(なまひね)など、自分の意図していない状態で飲み手の口に入る可能性がわずかでもあるかぎり、生酒はやりません」と、きっぱり。

「生意気な奴だなあ」という店主の感想をよそに、清水社長も内山杜氏の意見に賛成したようで、問屋を経由する「鈴鹿川」ではなく「特約店限定の銘柄を造れば、扱うよ」という専門店のリクエストに応えて、新銘柄「作」を立ち上げることにしました。

関係者みんなで、新しい価値を「作」る

「作」は、テレビアニメ『機動戦士ガンダム』に出てくる人型ロボット兵器「ザク」と同じ読みということから、ファンの間で話題になっています。これが知名度を広げるきっかけになっていますが、もちろん、清水社長はそのつもりで命名したわけではありません。

「酒の価値は、酒を造っている酒蔵だけで生まれるものではない。出荷した酒が、最終的に飲み手の口に入った瞬間に決まるんです。小売店の店主が『この酒は美味しいよ』と言ってくれたことや、いっしょに合わせた料理、酒を注いだお猪口......そういうすべてが酒の価値を作っていると考えました。そこで、"酒の価値は、酒蔵・酒販店・料飲店など、関係者みんなで作るもの"という思いを込めて『作』と命名しました。『さく』と読まずに『ざく』としたのは、語呂が良かったからです」と話しています。

経営不振の蔵が再建を図ろうと新しいブランドを出したものの、酒質が以前とほとんど変わらず売れなかったという事例は、当時からよくあったようです。清水社長は「普通酒を造るような大きなタンクを使っていては、再出発にならない」と認識していました。

超大手の酒蔵でも、出品用の大吟醸酒だけは小さな仕込みで醸している様子を見て、「うちは、その小さな仕込みで本醸造酒から大吟醸酒までのすべてを造ろうじゃないか」と、内山杜氏に話しました。

そして、小さなサイズのステンレス製ジャケットタンクを2本購入し、新しい酒造りをスタートしました。このタンクは、側面だけでなく底にも冷却機能があり、少量で始める添え仕込み(三段仕込みにおける最初の工程)でも温度をきっちりと管理できる優れものです。その後、売り上げが伸びるにつれてタンクを増やし、さらに、造る期間を延ばすことでも増産しています。

思い切った設備投資で、優れた酒を造る態勢を整えた清水社長は、内山杜氏に酒質について次のような注文をしました。

「若い杜氏が、自分らしい酒を造ろうとして、無理に変わった酒を造っても意味がない。無個性で結構。むしろ、味わいのなかにある気になるクセを削いで、シンプルな旨味を極めた酒を目指してほしい。そのために、若い間は先輩杜氏の話に耳を傾けるべきだ」

内山杜氏も目指す方向について納得し、多くの酒蔵を巡りながら、改善を重ねていきました。「毎年の改良が1ミリ程度の目に見えないものでも、10年経てば1センチもの違いになる。そういうつもりで毎年、造りに工夫を重ねてやってきました」と内山杜氏。その間、内山杜氏の設備に対する要求に清水社長も応じ、酒質改善の投資を重ねていきます。

そんな二人三脚の努力があって、10年ほど前から人気に火が付き始めました。「全国新酒鑑評会」では、平成18BY(醸造年度)から5年連続して金賞を獲得。2012年から始まった「SAKE COMPETITION」でも、ベスト10常連の実力蔵にのし上がってきました。

内山杜氏は「蔵元から『いつか1位を獲ってくれ』と言われていました。だから、1位を獲れたことで胸をなでおろしましたね。ただ、ここまでくれば、連覇を目指して精進するしかありません」と笑っていました。

内山杜氏も「作」とともに成長し、今では45歳。醸造規模が大きくなってきたこともあり、片腕となる後継者の必要性を痛感しています。清水社長も同様で、今後、未来の杜氏となる若い新卒者を毎年採用して、「作」のさらなる発展を目指すそうです。

(取材・文/空太郎)