長い時間をかけて受け継がれてきた日本酒の文化。そこには深い歴史と伝統が刻み込まれています。

しかし近年、これまでの慣習を大切にしつつも、日本酒の新しい価値観を提案しようとする動きが見られるようになってきました。私たちSAKETIMESは、日本酒が"SAKE"として世界中に広がっていくためには、自由な発想のアプローチが必要だと考えています。そこで今回、リスクを恐れずに日本酒の新しい価値を提案しようとする人にフォーカスした新連載【SAKEの時代を生きる】を始めることにいたしました。

連載のキーワードは「可能性の見本市」。日本酒の新しい可能性を信じた、既存の考え方にとらわれない若きプレイヤーたちは、現在の日本酒業界をどのように捉えているのでしょうか。

第1回は、日本酒の定義に一石を投じる新しいSAKE「FONIA(フォニア)」の来春リリースを控え、クラウドファンディングを開始したばかりの株式会社WAKAZE 代表取締役社長・稲川琢磨さん。ボタニカル原料を醪に直接投入するという今までにない発想のSAKEを考案するに至った経緯と、その心に宿った思想に迫ります。

カミナリが落ちたような、日本酒との出会い

2016年1月、27歳のときに株式会社WAKAZEを立ち上げた稲川さん。日本酒に出会ったのは大学生のときで、当時は「飲まされる酒」「悪酔いする酒」というイメージを抱いていたのだとか。日本酒への印象が大きく変わったのは、2014年の秋でした。

「父の通っていた寿司屋で日本酒を飲んだとき、雷がドカーンと落ちたような感じがしました。『日本酒、美味いなぁ』って思ったんです」

もともと、日本のものづくりや伝統工芸を広く伝える仕事がしたかったことも重なって、それまで勤めていた外資系コンサルティング会社を退社して日本酒の道を歩むことを決意。仲間を募って、日本酒造りのプロジェクトを立ち上げました。

「日本のものづくりを大事にしつつ、革新的なものをつくりたい」という思いから、それぞれの季節に合わせた造りの日本酒を楽しめる「四季酒」のプロジェクトを進めていきます。しかし、クラウドファンディングでの資金調達には成功したものの、販売には苦しんだのだそう。

「いま考えると、『四季酒』はすでに存在している価値観を翻訳して伝えているだけだったのかもしれません」

そんななか、母校である慶應義塾大学によって設置された、山形県鶴岡市にある先端生命科学研究所と出会います。熱意のあるバイオベンチャーの方々と話をしているうちに、稲川さんは鶴岡市への移住を決意しました。

「酒造りをやるなら、現場の近くでやらなければ意味がないと思っていました。東京のような都会ではなく、米処・酒処と呼ばれるような場所でやったほうがいいのでは、という直感があったんです」

「本当に強い意志が芽生えたら、行動は早い」と語るように、先端研と出会った翌月には移住の準備を始め、翌々月には完全移住。さらにその翌月には、登記場所も移し、事業をリスタートさせました。

今までにない、新しい価値を

移住後、稲川さんが最初に取り組んだのは、新しい商品の開発でした。鶴岡市でさまざまな人と交流するなかで、「ベンチャーとしてやっていくなら、今までにない新しい価値を提案しなければならないと思った」のだそう。

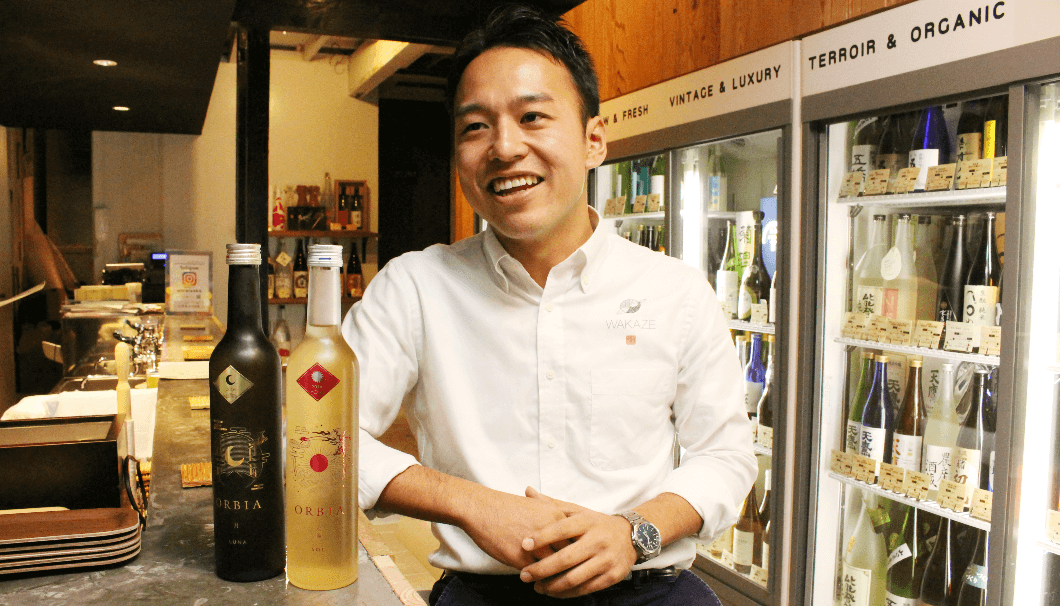

新商品を考えるにあたって大事にしたのは「ターゲットをしっかりと絞ること」と「自動的に拡散してくれる高い商品力」。そして生まれたのが「ORBIA」でした。

「ORBIA」は、"日本酒に合わせるのは和食"という固定観念を覆すような、洋食とのペアリングを前提にした日本酒。洋食のしっかりとした味付けにも負けない、力強い甘味・酸味のあるボディとオーク樽熟成による深みのある香りを持っています。

"どんな料理にも合う"ことは日本酒の大きな魅力のひとつですが、あらゆる料理に対して70点を出してくれるお酒ではなく、ピンポイントで200点を出せるポテンシャルをもった逸品を目指したのです。

消費者からの注目度・評価も高く、開発にあたって取り組んだクラウドファンディングでは、400万円以上の資金を集めました。

「自社のフラッグシップとして、可能性のある商品を造ることができたと思います。しかし、これを100万本造ろうという方向には行きたくありませんでした。ありきたりな言い方ですが、工業製品化したくなかったんです。僕たちは、儲けたくてお酒を造っているのではなく、新しい価値をつくりたくてやっているので」

日本酒とは呼ぶことのできない、新しいSAKE

常に新しい商品を世の中に提案しようともがき続ける稲川さん。「『ORBIA』くらいじゃ物足りない。もっと攻めていかないと!」と、現在取り組んでいる商品が「FONIA」です。

「FONIA」が提案するのは、"ボタニカルSAKE"。"ボタニカル"という言葉には、"植物の"、"植物性由来の"という意味があります。醪の中に柚子や生姜などのボタニカル原料を直接投入することで、今までにない香味のSAKEが誕生しました。「クラフトジンやクラフトビールの世界では、ボタニカルな原料を入れたものが流行っている。同じように日本酒を造れないか」と思ったのが発端でした。

ただ、政令で指定されていない原料を醪に入れてしまうと、酒税法上「清酒」を名乗ることができなくなってしまい、「その他醸造酒」になってしまうのだとか。実際に「これは日本酒じゃないのでは?」という問い合わせもあったそうですが、稲川さんはあまり気にしていない様子。

「ふだん飲むときに、ワインのことを"フレンチワイン"、ビールのことを"ドイツビール"とは言わないじゃないですか」という言葉からは、"日本酒"ではなく自由で広い意味の"SAKE"として広めていきたいという考えが伝わってきました。

日本酒とは呼べない、新しいSAKE。まさに日本酒の定義に一石を投じ、その可能性を切り拓くような商品ともいえるでしょう。

「日本にもお屠蘇の文化がありますよね。お屠蘇にも山椒や陳皮、つまり今でいうボタニカルな原料を入れるんです。もともと日本にはそういう慣習があったんですよ。事実、さまざまな原料を試しましたが、レモングラスやコリアンダーシードなどの洋のボタニカルは日本酒と相性がよくありませんでした。和のボタニカルしか合わないんです」

新しいアイディアでありながら、日本の伝統的な文化をも想起させる「FONIA」。ベースを和におきつつも海外でしっかり展開していきたいと考えているようです。

「飲み手を増やしていくには海外しかないと思うんです。日本酒にとって、イタリアンやフレンチはブルーオーシャン。グローバルな"SAKE"として販促したいですね」

酒造りを通して、表現の自由を追求したい

稲川さんは、次なる展開として、フランスでの酒蔵設立を進めているのだそう。

「フランスには自分のアイデンティティの一部があると思っています。大学時代に留学したとき、かぶれてしまったんですよね(笑)」

フランスで酒造りをしようというアイディアは、鶴岡市へ移住したことによってさらに確信が得られたのだと、稲川さんは語ります。

「"どこで造るか"は、非常に大事。僕のなかで、フレンチ=食のトップというイメージがあったんです。NYにもインドにも、フレンチの店は必ずありますよね。食文化の中心で認知を獲得できれば、波及していくのもはやいと思ったんです。フランスでしか造れないものを造って、日本酒の価値を上げていきたいですね。居酒屋で500円はちょっと安すぎるんじゃないかと。ただ、いきなり価格のみを上げるのではなく、日本酒の価値そのものを向上させて、そのあとに価格がついてくるべきだと思っています」

自分が本当にやりたいと思ったことに対して、軽快なフットワークと圧倒的な熱量で突き進んでいく稲川さん。その先の展望をどのように考えているのでしょうか。

「クラフトビールが流行したのは、ガレージブリューイングができたから。飲んで美味しいと思ったら、自分の家で造っちゃうんですよ。日本では、酒税法的にありえないですよね。日本酒は造りも発酵過程も複雑なので、造り手によって多くのバリエーションを出すことができます。だからこそ、もっともっとプレイヤーが増えるべきでしょう。ぼくたちは、自身を含めた造り手のことを、クリエイターだと思っています。日本酒に、アートとしての可能性を感じているんです」

フランスでの醸造が軌道に乗れば、ブリュワリーアソシエーションをつくりたいと考えているのだそう。オンラインで基本的なレシピを共有することで、世界中たくさんの人にSAKEを造ってほしいと思っているのだとか。世界中で造られるようになれば、世界中で飲めるようになって、マーケットがどんどん拡大していくでしょう。

「国や地域を問わずにどこでもSAKEが造られる世界を実現するためのリーディングイノベーターになりたいですね。だれもがプレイヤーになれるような世界。アートのひとつとして、酒造りを通した『表現の自由』を追求していきたいです」

「美味しい」と言ってもらえるのがうれしい

もともと負けず嫌いだったという稲川さん。「リスクをとってこそベンチャー」と語るその爽やかな表情の奥には、メラメラと燃えたぎる炎を感じました。

そんな稲川さんが日本酒に関わり続けるモチベーションは「美味しいといってもらえるのがうれしいから」だそう。「これからも、たくさんの人に美味しいと言ってもらえるように、新しいものを生み出しチャレンジし続けたいと思っています」

まわりの意見に左右されることなく、本当にやりたいと思えることを突き詰めるその姿は、まさに新しい価値を提案し、"SAKEの時代を生きる"人そのものでしょう。

稲川さんが提案するのは「SAKEを通して、新しい価値を提案する」という価値。だれもがプレイヤーになれる世界の先駆者として、そして稲川さん自身もひとりのクリエイターとして、「SAKEを表現することの自由」を追究し続けてほしいと思います。

(取材・文/小池潤)

この記事を読んだ人はこちらの記事も読んでいます

- 価格競争に陥らない、新たな日本酒の価値を──長期熟成日本酒Bar「酒茶論」店主・上野伸弘さんインタビュー (前編)【オピニオンリーダーの視点 vol.1】

- 日本酒という"作品"を輝かせる伝道師として──「GEM by moto」千葉⿇⾥絵さんインタビュー【オピニオンリーダーの視点 vol.2】

- 酒の頂点を目指して「おいしい」を追いつづける──世界に轟く獺祭ブランドを育てた旭酒造・桜井博志会長インタビュー【オピニオンリーダーの視点 vol.3】

- 酒蔵のM&Aが日本酒業界にもたらす未来とは?──酒蔵グループ経営のパイオニア・田中文悟氏インタビュー【オピニオンリーダーの視点 vol.4】

- 日本酒を世界へ、日本酒をもっと親しみやすく「WAKAZE」