世界最大規模のワイン品評会「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)」に、日本酒を選出する「SAKE部門」が誕生したのは2007年のこと。ロンドンで毎年行われる"世界で最も大きな影響力を持つ"といわれるコンテストだけに、その受賞酒は「海外でも好まれる日本酒」という勲章を胸にするのと同義です。

いかに日本酒が海外へ進出するのか。その道標を一つずつ確かめるかのように、IWC受賞の結果は国内外でも注目を集めてきました。

中でも2018年のコンテストでは、ひとつのニュースが光ります。月桂冠の『特撰』が「ゴールドメダル」と「グレートバリュー・アワード」を受賞したのです。

「グレートバリュー」は、ゴールドまたはシルバーメダル受賞酒の中から"生産量が4合瓶換算で10万本以上であり、なおかつ日本での小売価格が1,000円以下"という基準を満たした酒の中から選ばれる称号です。その中からたったひとつ、最も高品質な銘柄に与えられる名誉ある賞が、『特撰』が受賞した「グレートバリュー・アワード」なのです。

受賞は喜ばしいことに違いありませんが、なぜこれが「光る」ニュースであったのか。

その理由は、月桂冠の『特撰』は、新商品でもなければ、このコンテスト用に調整をして出品されたものではなく、長年の定番として愛されてきた一本だからです。さかのぼれば、日本酒に級別制度があった時代の「特級」酒であり、制度廃止後に現在の名前に切り替わった経緯をもちます。まさに月桂冠のスタンダードを貫き続けた一本が、世界に認められた瞬間でした。

この受賞は、華やかな吟醸酒が好まれる昨今において、私たちの日本酒に対するイメージを刷新する出来事だったのかもしれません。そこで今回は『特撰』がどのように守られ今なお愛されているのかを、『特撰』をよく知るおふたりの話から紐解きます。その過程で見えたのは、この酒と「京都」という土地の深い結び付きでもありました。

『特撰』の味の変化に、京都の舌は黙っていなかった

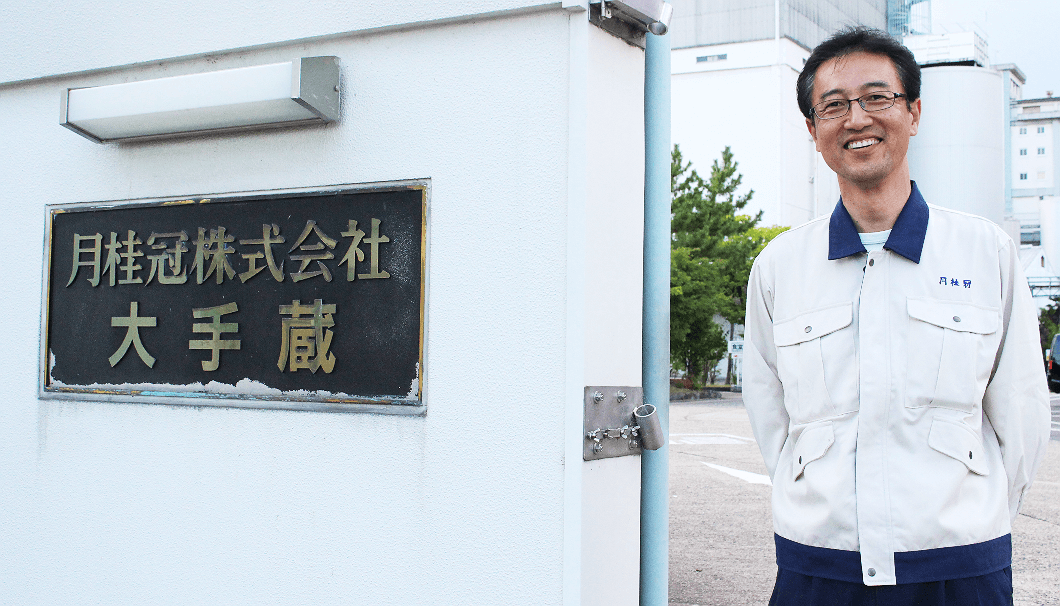

まず伺ったのは、月桂冠の醸造部で『特撰』を製造する大手二号蔵のグループリーダーを務める松本明さん。昨年からこの蔵を担当しており、今回の受賞は「先人の積み重ねによるものですから」と笑顔を見せます。

大学時代に月桂冠の『鳳麟』を飲み、そのおだやかな香りとふくらみのある味わいに心を震わせ、「自分も感動してもらえるような酒を造りたい」と平成2年(1990年)に月桂冠へ入社。以後、総合研究所や技術管理の部門などを経て、製造の現場に入りました。

「今年こそIWCでゴールドメダルを得ようと何点か出品しました。その中から、昔から変わらない味の『特撰』が評価されたことには、非常に驚きました。それこそマイナーチェンジはあったかもしれませんが、造りも味もほとんど昔から変えていないんです」

『特撰』が長年愛されてきたことを表す、ユニークな思い出話があります。

ある時、味のキレを増そうと製造側が小さく工夫を施すと、「味が変わったんじゃないか」とクレームが入ったそう。かねてより特級酒として京都の料亭、老舗のお茶屋などで愛飲されてきた中で、ファンの方々がその違いを繊細に感じとったというのです。

「その時は、おそらく熟成期間を短くしたのだと思いますが、長く飲んでくださるファンがいてこそのご意見でした。それからは、醸造してから最短でも3ヶ月、ないし半年はタンクで熟成させる造りを続けています」

料理との相乗効果を考えた『特撰』の造り

『特撰』の醸造には約20名が携わり、原酒レベルで年間1,000石(180キロリットル)ほどを生産しています。自社で精米から圧搾まで一連の工程をまかないますが、比較的大型のタンクで仕込むため、その難しさもひとしおだといいます。

「大型タンクでの仕込みは、ひとつのミスによる影響が大きいので、品温のコントロールを含めて均一に造るのは、我々の技術や腕の見せ所。最も難しいのは原料処理ですね。米は毎年、吸水や溶け具合が違いますから、その年ごとの傾向を見極め、即座に判断していかなければなりません」

松本さんは「微生物をいかに機嫌よく働らかせられるかが肝心」と念を押します。

以前にも、月桂冠で酒造りに携わる名匠が話してくれたように、入社時からの研修では昔ながらの手法で小さな仕込みから行い、酒造りの基本や原理原則を学んで理解した上で、より大型の設備での酒造りに向かうプロセスが尊重されています。松本さんたちも、その体験が『特撰』の品質安定に役立っていると実感するそう。

「『特撰』は、派手さはないんですけれど、優雅な香りと上品さがあります。伏見のやわらかい水のおかげもあると思いますが、まさに料理を邪魔しない味わいなんです。そこに熟成感によるふくらみもあって、料理との相乗効果が生まれやすいと感じています。やはり、『京都の料理に合う京都の酒』という味わいなのではないでしょうか」

万人が長年愛したからこそ「スタンダード」になれた『特撰』

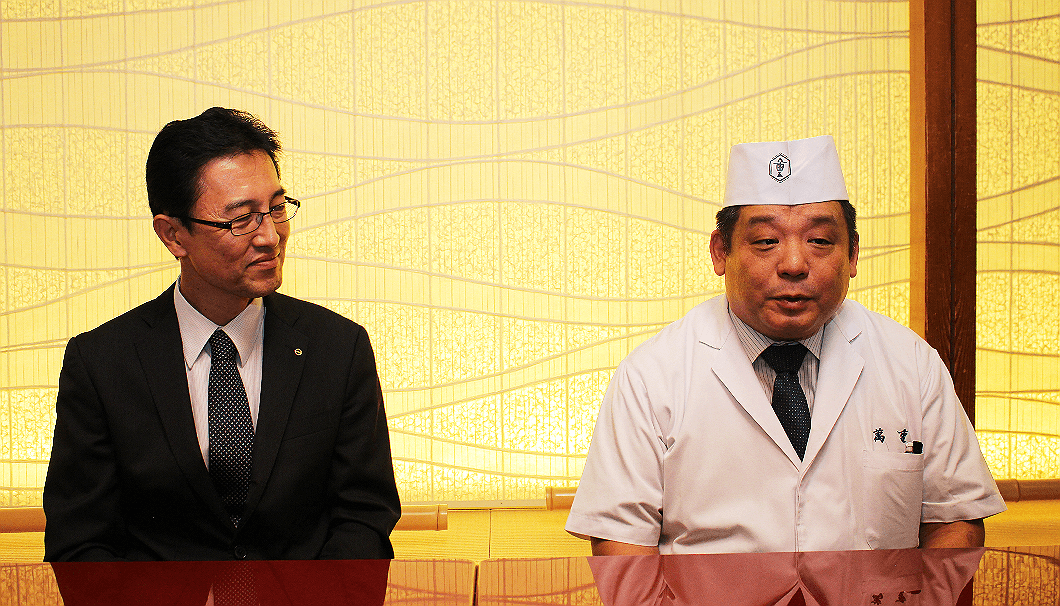

松本さんが話す、料理との相乗効果。その実力を知るべく、松本さんとともに、京都市上京区にある料亭「京料理 萬重」を訪れました。

創業は昭和12年、仕出し屋として始まった後に料理屋となり、西陣の地で腕をふるってきた名店です。そして、「京料理 萬重」は、長年にわたって『特撰』など月桂冠の酒を料理と合わせてきた一店でもあります。

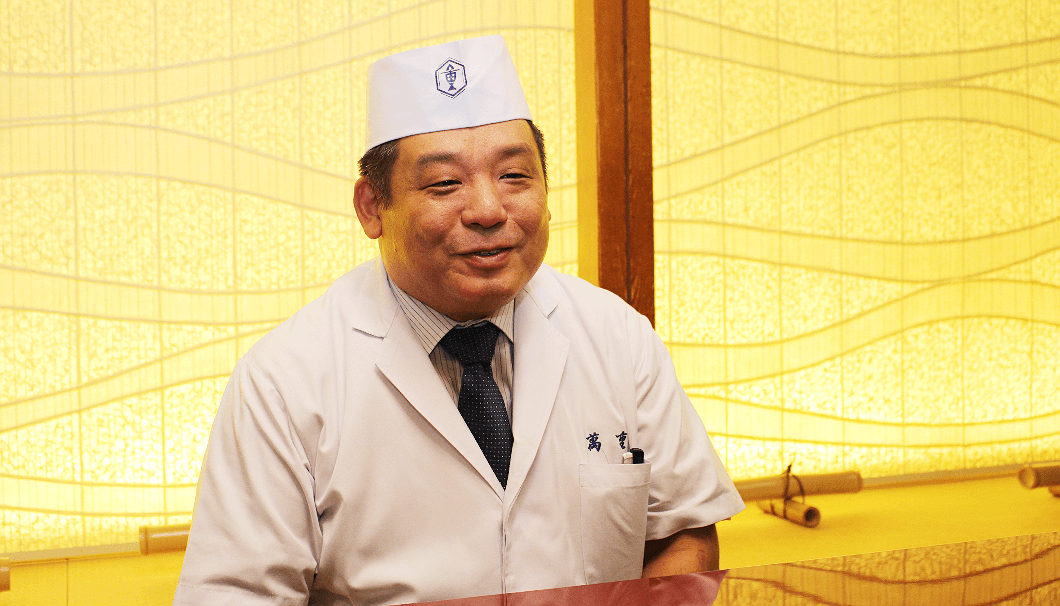

「燗でも冷やでも飲みやすく、万人受けする口当たりなのではないでしょうか」と話すのは、若主人の田村圭吾さん。現在は、創立60年以上になる若手料理人の「京都料理芽生会」の会長であり、その全国連合会の副理事長も務めています。

「万人が長年愛してきたからこそ『スタンダード』と呼べるもの。それをブレずに変えずに造り続けてくれているのはありがたいですね。日本では、どこか奇異なものをありがたがり、スタンダードを軽視する風潮もあるように思います。しかし、スタンダードであるという意識がない海外の方が品評なさって受賞したというのは、情報に左右されずに『特撰』の良さを表してくれた出来事だったのではないでしょうか」

訪れる人には「京料理 萬重」で過ごす時間そのものを良い体験としてほしいと考える田村さんにとって、大切なのは全体のバランス。『特撰』の持つバランス感の良さは、その思いに一役買っているようです。松本さんが気にかけていた「料理との相乗効果」への意識は、田村さんにもしっかりと届いていました。

「お酒は米から造られますね。つまり、あまりに美味しい白飯だとおかずがいらないと思えるように、流行りのお酒の中には『お酒が主役で、料理が脇』という印象を感じさせるものがあります。ただ『特撰』は、出過ぎず、引き過ぎず。たとえば、最高の鰹節と昆布を使えば最高の出汁が出来るわけではありません。味が主張し合えば、片方が負けることもある。要はバランスなんですね。まぁ、4番バッターだけ集めても野球で勝てないのと一緒ですわ」と田村さん。

すべてが適切に揃うからこそ、求めている成果が得られる。その点では、長年の『特撰』との付き合いにより、「今まで意識してなかったけれど、料理も月桂冠のお酒に合うような仕立てになっているのかもしれませんね」と話します。

しかし、それも松本さんの話にあったように、味を変えずに守り続けてきたからこそといえるでしょう。

『特撰』は「京都」という街を体現したような一本

月桂冠の酒を紐解く中で、必ず行き当たる言葉が「伝統」と「革新」。月桂冠は、創業381年の伝統を受け継ぎながら、たえず革新性をもって設備や研究、新商品にもトライを続けてきました。そのことを田村さんにも伝えると、実に京都らしい一面だと評価していました。

「京都という街は、まさに伝統と革新を続けてきた場所です。たとえば、3年から5年のサイクルで考えているようでは、この京都では商いは続けていけません。自分たちが今、商売しているのは、次の代への信用を積み重ねているのに等しいのです。どの業種であっても老舗はそれぞれ伝統を守り、それぞれの個性で今を体現している。月桂冠も、まさにそれを体現する企業のひとつであり、その姿勢が勉強になると感じています」

変えるべきところと、変えてはいけないところがある。そう田村さんは話します。

この姿勢はまさに、月桂冠の基本理念に集約されているといえるでしょう。最高の品質を求め、常に創造と革新をし続け、そのために社員の能力を高める。「Quality・Creativity・Humanity」の3点は守りながら、変えるべき打ち手を止めない。まさに『特撰』さながらのバランス感覚があるようにも感じられます。

松本さんも「本来はこういったスタンダードな日本酒が美味しい、ということもたえず勧めていきたい」と、お話を聞いて改めて誓ったようでした。

シンプルがゆえに守り続けることは難しく、また勇気のいる選択でもあります。しかし、それでなければ伝えられない姿勢や得られない評価も、またあるものです。まさに、京都で育まれた伝統は、世界の人々を魅了する革新でもありました。

シンプルがゆえに守り続けることは難しく、また勇気のいる選択でもあります。しかし、それでなければ伝えられない姿勢や得られない評価も、またあるものです。まさに、京都で育まれた伝統は、世界の人々を魅了する革新でもありました。

2018年のIWCで、『特撰』が「グレートバリュー・アワード」を戴冠したというニュースは、温故知新という言葉を体現するかのような出来事だったといえるでしょう。

(取材・文/長谷川賢人)

sponsored by 月桂冠株式会社