2024年12月に「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本酒の海外輸出の数量・金額も増加傾向にあるなど、世界の日本酒への注目が高まるなか、海外発の日本酒ブランドも増えています。

フランスをはじめとした世界10か国以上で展開する「HEAVENSAKE(ヘヴンサケ)」は、そんな海外発の日本酒ブランドのひとつ。最大の特徴は、ワインの世界で用いられる「アッサンブラージュ」というブレンドの技術を日本酒に取り入れていることです。

2024年11月に日本初上陸を果たした「HEAVENSAKE」について、アッサンブラージュを手掛ける醸造責任者のレジス・カミュさんと共同創業者のカール・ヒルシュマンさんに加え、同ブランドを取り扱う酒販店と飲食店に話を聞き、その魅力を探りました。

無数の色彩を生み出す「アッサンブラージュ」の技術

2016年にフランスで誕生した日本酒ブランド「HEAVENSAKE」は、レストランやナイトクラブなどの飲食ビジネスを手掛けていたカール・ヒルシュマンさんを中心とした3名の共同創業者によって立ち上げられました。

カールさんは、創業の理由を「日本酒への愛」と語ります。

「日本酒は香りや味が素晴らしいだけでなく、ワインと比べて酸が穏やかなため、身体への負担が少ないと感じました。たくさん飲んだにもかかわらず、翌朝はすっきりと目覚めることができたんです」と、日本酒を初めて飲んだときの感動を振り返ります。

「日本酒には、ワインと同じレベルの世界的なお酒になれる可能性がある」と感じたカールさんは、日本酒の価値を高める新たなブランドをつくろうと考えます。そこで取り入れたのが、ワインの世界で用いられる「アッサンブラージュ」というブレンドの技術です。

そして、アッサンブラージュのスペシャリストとして、世界最高のシャンパーニュ醸造家のなかから選ばれたのが、世界三大酒類コンペティション「International Wine and Spirit Competition(IWSC)」にて、8年連続でスパークリング部門のワインメーカー・オブ・ザ・イヤーに輝いた経歴をもつレジス・カミュさんでした。

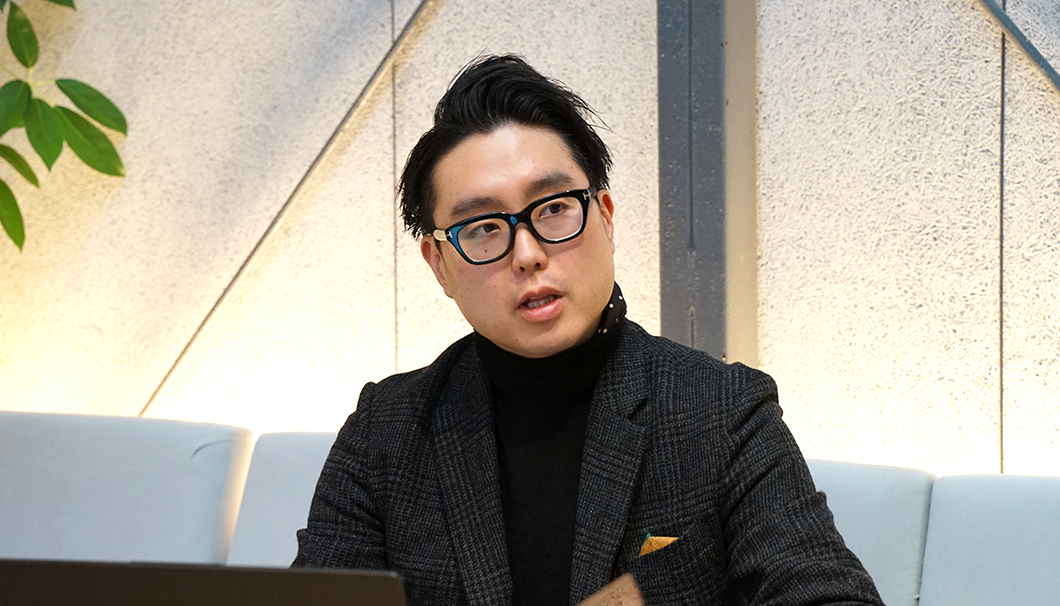

「HEAVENSAKE」のレジス・カミュさん

何度も日本を訪れたことがあり、日本酒の魅力を感じていたというレジスさんは、カールさんたちから「HEAVENSAKE」のプロジェクトの構想を聞き、すぐに魅了されたと話します。

「シャンパーニュの大手メゾン(生産者)には、それぞれが長年培ってきた製法や哲学に基づいた独自のスタイルがあります。それと同じように『HEAVENSAKE』も、ブランドとしてのアイデンティティを明確にもっています」(レジスさん)

「HEAVENSAKE」の理想とする個性を、シャンパーニュの醸造家らしい視点で次のように定義しています。

「まず、香りはフローラルで、フルーティーでシルキーな質感があること。そして、ほのかなミネラル感があり、エレガントでありながら遊び心を感じさせること。さらに、フレッシュな軽やかさとともに、フランスやイタリアのワインのような洗練された印象をもっていることです」

これまでにコラボレーションした酒蔵は、「獺祭」や「農口尚彦研究所」をはじめ計11社。それぞれの酒蔵の特長を理解した上で、酒質の異なる複数の日本酒をアッサンブラージュするレジスさんの技術は、日本酒造りのプロである蔵元や杜氏たちを驚かせたといいます。

「レジスのアッサンブラージュを目の当たりにすると、たった0.5%の配合を変えることが全体の印象を劇的に変えることを思い知らされます。

たとえば、黄色と青色の絵の具を混ぜると緑色になりますが、黄色の量を変えたり、異なる種類の青色を使ったりすると、無数の緑色が生まれますよね。レジスはまさにアーティスト。当初はアッサンブラージュに半信半疑だった蔵元や杜氏も、実際にレジスの技術を見ると認識が大きく変わります」(カールさん)

とある蔵元が「自社の日本酒でこんな香りや味を生み出せるとは想像もしていなかった」と驚いたこともあったのだとか。

海外で生まれた「HEAVENSAKE」の価値が、日本でも認められつつあることを受けて、カールさんは「日本国内でも新しい日本酒の楽しみ方を提案し、若い世代にも受け入れられるブランドを目指していきます」と、今後の展望を話してくれました。

「知っているけれど、知らなかった味わい」─酒販店の視点

フランスをはじめ、アメリカ、イギリス、イタリア、香港、ドバイなどの10か国以上に展開してきた「HEAVENSAKE」は、2024年11月に日本でも商品を発売しました。

それが「伯楽星」を醸す新澤醸造店とコラボした「LABEL NOIR(レーベルノワール)純米大吟醸」と、「浦霞」を醸す株式会社佐浦とコラボした「LABEL ORANGE(レーベルオレンジ)純米大吟醸」です。

HEAVENSAKE「LABEL ORANGE」(左)と「LABEL NOIR」(右)

日本での発売にあたって、「HEAVENSAKE」の販売店のひとつとなったのは、千葉県を拠点に国内外の酒類を取り扱う酒販店「IMADEYA」です。

「人気と実力のある酒蔵とタッグを組んで海外マーケットで展開されているブランドとして、『HEAVENSAKE』の存在は以前から知っていました」と語る、商品コミュニケーション部門 部長の安藤大輔さんは、取り扱いに至った経緯を次のように話します。

株式会社いまでや 商品コミュニケーション部門 部長の安藤大輔さん

「IMADEYAでは、近年、高価格市場への挑戦が課題となっています。『HEAVENSAKE』のチームからコンセプトやビジョンを聞いて、IMADEYA GINZA(銀座)やIMADEYA KARUIZAWA(軽井沢)、昨年オープンしたIMADEYA NAGOYA SAKAE(名古屋)などのハイエンド店舗のほか、高級レストランなどへの卸売に注力すれば、ポテンシャルが高いと考えました」

「LABEL NOIR 純米大吟醸」は新澤醸造店、「LABEL ORANGE 純米大吟醸」は佐浦の日本酒をアッサンブラージュして造られていますが、酒販店としてそれぞれの酒蔵が造る日本酒を取り扱い、その特徴を深く理解しているIMADEYAは、「HEAVENSAKE」の試みをどのように評価しているのでしょうか。

「酒蔵の既存商品と『HEAVENSAKE』の最大の違いは、ブレンダーの意図が明確だということです。私は新澤醸造店の日本酒を15年以上飲んできましたが、『LABEL NOIR』を飲んだときに、新澤醸造店の味わいの要素を感じながらも、味わいの組み立て方が異なると思いました。

新澤醸造店の日本酒は、アタック(口に入れたときの第一印象)がクリアですっきりとしています。しかし、『LABEL NOIR』はアタックだけでなく、飲み込んだあとにも存在感があり、余韻が持続します。新澤醸造店の味わいをベースにしながら、アッサンブラージュによってまったく新しい日本酒として成立しているんです」

「HEAVENSAKE」のレジス・カミュさんと「伯楽星」の代表・新澤巖夫さん

それでは、「LABEL ORANGE」の印象はどうでしょうか。

「従来のクラシックな『浦霞』のイメージとは異なり、爽やかな酸味とフレッシュな果実のニュアンスが際立っていて、まさに『浦霞』の新たな一面を引き出したブレンドだと感じました。

日本酒の一般的なブレンドは均一化を目的としていますが、『HEAVENSAKE』はアッサンブラージュを通して複雑性を生み出そうとしています。新しい表現によって生まれた『知っているけれど、知らなかった味わい』に大きな魅力を感じますね」

当初、取引先の飲食店からは「日本で確立されている酒蔵の日本酒をブレンドしたものを、お客様がどう受け入れるかがわからない」という声もありました。しかし、実際に提供を始めると「HEAVENSAKE」のリピート率は高く、ある有名寿司店からは1か月に20本以上もの注文があったといいます。

和食以外のフランス料理や中華料理のレストランでも導入が進んでいるそうで、「繊細な料理によく合いますが、複雑性があるため、フルコースでも問題なくペアリングできる」と太鼓判を押します。

「『LABEL ORANGE』は特に白身魚の刺身と相性が良く、シンプルな塩とレモンの組み合わせはもちろん、美しい酸味があるため、ポン酢や柑橘系のソースを使った料理にもよく合います。

『LABEL NOIR』は余韻が特徴的なので、日本料理における出汁との相性が抜群です。従来の新澤醸造店のお酒はキレが良く、天ぷらなどの油を切る役割を果たしていましたが、このお酒は出汁の旨味の余韻を楽しませてくれる。キレすぎない絶妙なバランスを実現した点に、新しい可能性を感じました」

さらに「HEAVENSAKE」の美味しさは、日本酒だけでなく、ワインをよく購入する方々にも受け入れられているといいます。

「特に銀座にあるGINZA SIXの店舗では、高価格商品への関心が高く、『HEAVENSAKE』とお客様の親和性が高いと感じます。日本では価格に対して慎重に検討する傾向が強いですが、インバウンドなどの海外のお客様は『おいしい!』と思ったら即購入されることが多いですね」

「HEAVENSAKE」の日本進出について、「日本酒業界に存在していた国や地域の垣根がなくなってきた」と分析する安藤さん。

「海外で高品質なSAKEが造られるようになることで、今後は『日本で造られた』という価値だけでは通用しなくなっていきます。一方で、世界的にSAKEの生産が広がることで、日本の優れた醸造家が造る日本酒の価値はむしろ高まるとも考えられます。グローバル化が進めば、日本酒業界もより持続可能なものになっていくでしょうね。

『HEAVENSAKE』は、日本酒を格式ばったものとしてではなく、パーティーなどで大勢で楽しみ、気分を上げるような存在にしたいという強い想いをもっています。日本酒が世界に広まっていくにあたって、『これを選べば間違いない』というイメージを確立できるブランドになってほしいと思います」(安藤さん)

「骨格と存在感があるエレガントなお酒」─飲食店の視点

東京都の高級住宅街・西麻布にある会員制の日本酒バー「twelv.」は、「BIO」「SPARKLING」「PREMIUM」「CRAFT」という4つのテーマを軸に厳選した日本酒を提供する、海外からのゲストにも人気が高いお店です。

「カールは、以前から日本酒ファンとしてtwelv.に来てくれていたんです。『HEAVENSAKE』の話も聞いていましたが、最初はラインナップに加える予定はありませんでした。しかし、情熱があるからでしょうね。年々、日本酒に対する知識や酒蔵との関係性が深まり、商品の完成度も格段に上がってきたので、昨秋の日本上陸に合わせて取り扱うことに決めました」

そう話してくれたのは、オーナーの髙三瀦徳宏(たかみずま・のりひろ)さんです。

「HEAVENSAKE」のカール・ヒルシュマンさんと「twelv.」の代表・髙三瀦徳宏さん

twelv.で扱う日本酒は、美味しいのはもちろんのこと、クラフトマンシップを大事にしていて、商品の背景にあるストーリーを含めて紹介できるブランドを重視しています。

基本的に料理のメニューはなく、日本酒をおまかせのコース仕立てで提供し、日本酒と向き合いながら楽しんでもらうのがtwelv.のスタイル。お客さんの反応に合わせて、さまざまな日本酒が登場します。

「twelv.の日本酒ラインナップは、食事がなくても楽しめる味わい深いものばかりです。『HEAVENSAKE』は、当店の分類のなかでは『PREMIUM』にあたるエレガントな日本酒ですが、しっかりとした骨格と存在感があるので、コースのラストを美しく締めてくれます」と、髙三瀦さんはその役割を説明します。

そんな髙三瀦さんにとって、「HEAVENSAKE」のユニークな点は、「海外の視点で解釈された日本酒」であることだといいます。

「日本の伝統的な感覚と異なるアプローチで造られているので、日本酒に詳しい人でも新鮮に感じると思います。たとえば、ワインの世界でも、ヨーロッパとラテンアメリカのワインは香りや味わいがまったく違いますよね。そういった文化の違いが日本酒にも反映されることがよくわかります」

高級店が多く、品質や価値を見極める高い感性をもった人々が集まる西麻布。「HEAVENSAKE」のようなラグジュアリーな日本酒のニーズはありますが、単に高価なものを提供することではなく、「価格に見合った体験ができるかが重要」といいます。

「お酒を提供する側としては、いつも真剣勝負です。ただ高価なだけではダメで、本当に納得してもらえる品質とストーリーが求められるわけですから。当店はお客様の9割が海外の方々なんですが、もともと『HEAVENSAKE』を知っている人もいれば、レジス・カミュがアッサンブラージュしているという話に興味をもってくれる人も多いですね」

髙三瀦さんは、「『HEAVENSAKE』のようなプレミアムクラスの日本酒が、日本酒というカテゴリー全体の価値を底上げする」と考え、「こうした動きはさらに増えていく」と分析します。

「HEAVENSAKE」のレジス・カミュさんと「浦霞」の代表・佐浦弘一さん

「そこで大事なのは、『日本酒に対する愛があるかどうか』。当店がオープンして9年、日本酒ビジネスに興味をもつ海外の方々をたくさん見てきましたが、『儲かりそうだからやってみよう』といった考えでは長続きしないと感じています。

『HEAVENSAKE』のチームは、愛をもって本気で日本酒を理解しようとしている。だからこそ、私も彼らを信頼して、商品を取り扱おうと決めました。彼らの創業もtwelv.と同じ2016年ですが、ここまで続けてこられたのは日本酒を愛しているからこそ。『HEAVENSAKE』のようなブランドが増えていくことは、業界全体にとってポジティブなことだと思います」

「HEAVENSAKE」は、“生きる喜び”を分かち合う酒

「HEAVENSAKE」の創業者・カールさんは「日本酒はすでに卓越した技術と品質、そして豊かな歴史や伝統をもっています」と言いながらも、「欠けているものがひとつある」と指摘します。

「それはフランス語で『Joie de vivre(ジョワ・ドゥ・ヴィーヴル)』と言われるものです。日本語では『生きる喜び』と表現されますが、日本のそれが内省的であるのに対して、フランスの『Joie de vivre』は外交的でまわりの人々にも喜びを分かち合うような感覚です。

日本酒の格式高いイメージは、近寄りにくい印象を生んでしまうこともありました。『HEAVENSAKE』は、そこにフランス的な軽やかさや遊び心を取り入れ、日本酒の新たな楽しみ方を伝えていきたいと思っています」(カールさん)

グローバルな視点から日本酒を再解釈し、世界各国へ展開してきた「HEAVENSAKE」。4月4日(金)には、日本初となるプレステージ(高価格帯)商品として新澤醸造店とコラボした「PRESTIGE Ⅱ ASSEMBLAGE 純米大吟醸」を、4月12日(土)には、「七賢」の山梨銘醸とともに製造した新ラインナップ「LABEL AZUL 純米吟醸」を発売しました。

酒販や飲食のプロフェッショナルが認めた海外発の日本酒ブランドは、これからどのように日本酒のシーンを変えていくのでしょうか。

(文:Saki Kimura/編集:SAKETIMES)

◎商品概要

- 商品名:LABEL NOIR 純米大吟醸

- 原材料:米、水、米麹

- アルコール度数:15度

- 内容量:720mL

- 製造者:株式会社新澤醸造店

- 販売価格:14,600円(小売推奨価格)

- 販売先:IMADEYA各店舗、IMADEYA ONLINE STORE

- 商品名:LABEL ORANGE 純米大吟醸

- 原材料:米、水、米麹

- アルコール度数:16.3度

- 内容量:720mL

- 製造者:株式会社佐浦

- 販売価格:10,652円(小売推奨価格)

- 販売先:IMADEYA各店舗、IMADEYA ONLINE STORE

- 商品名:PRESTIGE Ⅱ ASSEMBLAGE 純米大吟醸

- 原材料:米、水、米麹

- アルコール度数:15度

- 内容量:720mL

- 製造者:株式会社新澤醸造店

- 販売価格:89,500円(小売推奨価格)

- 販売先:IMADEYA各店舗、IMADEYA ONLINE STORE

- 商品名:LABEL AZUL 純米吟醸

- 原材料:米、水、米麹

- アルコール度数:15度

- 内容量:720mL

- 製造者:山梨銘醸株式会社

- 販売価格:4,500円(小売推奨価格)

- 販売先:IMADEYA各店舗、IMADEYA ONLINE STORE

Sponsored by HEAVENSAKE