ワインの品評会として世界的な影響力をもつ「International Wine Challenge(インターナショナル・ワイン・チャレンジ/以下「IWC」)」。2007年にSAKE部門が設立されてから、海外における重要な日本酒の評価基準として、全国の酒蔵がエントリーしています。

審査会と授賞式はイギリスのロンドンで行われ、「普通酒」「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」「スパークリング」「古酒」「熟成酒」の10カテゴリーでそれぞれ優秀な日本酒を選出。各カテゴリーのもっとも優れた出品酒には、「トロフィー」の栄誉が与えられます。

さらに、各カテゴリーのトロフィーを受賞した出品酒から1点に与えられるのが、SAKE部門の最高賞である「チャンピオン・サケ」の称号です。

「IWC 2025」の審査会の様子(©Keisuke Irie)

チャンピオン・サケを獲得すると、酒蔵やその地域には、どんなポジティブな影響があるのでしょうか。

2023年に受賞した湯川酒造店(長野県)と、2010年・2022年の2回受賞した井上清吉商店(栃木県)に話をうかがいました。

「世界一の酒蔵がある村として」─長野県・湯川酒造店

長野県木祖村にある湯川酒造店は、2023年に「十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦」がチャンピオン・サケを獲得しました。代表取締役の湯川尚子さんは「チャンピオン・サケを受賞してから、蔵全体が前向きになった」と話します。

「IWC 2023」のチャンピオン・サケ「十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦」

「ちょうどコロナ明けの受賞で、落ち込んでいた売上が急速に回復したのは大きかったです。受賞してからたくさんのオファーをいただきましたが、新規の取引先はほとんど増やさず、既存のお客様にしっかりと商品を届けるという方針を取りました。

受賞した『十六代九郎右衛門』だけでなく、地元の方々に愛されてきた『木曽路』も売上が伸び、取引先から『湯川さんの商品を扱っていてよかった』と喜んでいただけたのは、大きな励みになりましたね」

湯川酒造店 代表取締役 湯川尚子さん

さらに、チャンピオン・サケを受賞してから、審査員のフィードバックをもとに、香りや味わいの表現方法が大きく変わったのだとか。

「たとえば、受賞した『十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦』は、『スパイシー』や『コンプレックス(複雑)』という表現で高く評価されたんです。従来の日本酒業界ではネガティブに捉えられてしまう表現でも、飲み手によっては魅力として伝わることに気付いて、臆することなく表現できるようになりました」

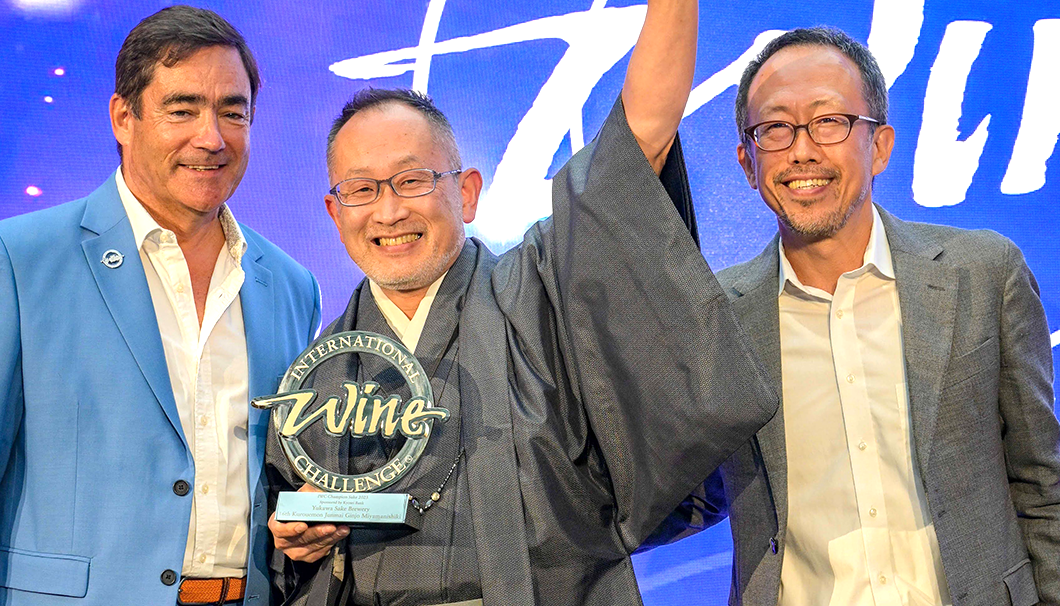

「IWC 2023」の授賞式に参加した杜氏の湯川慎一さん(中央)

受賞からしばらく経ち、売上の伸びが落ち着いてからもポジティブな気持ちは継続。「酒蔵は地域のインフラになれる」という考えのもと、地元・薮原(やぶはら)を活性化する起点として酒蔵を活用してもらうために、建物の玄関スペースのリノベーションに踏み切りました。

「もともと、卸業者や酒販店を経由したBtoBの販売が中心で、観光客に酒蔵を開放することはほとんどありませんでした。木祖村には酒販店が多く、蔵での直売に積極的ではなかったというのが大きな理由です」

リニューアルした湯川酒造店の玄関スペース

「それでも、チャンピオン・サケの受賞を地元の方々がとても喜んでくださったことで、地域とのつながりが自分たちの原動力になっていることを改めて実感し、薮原という地域を未来に残すために、この酒蔵を活かしたいと提案しました。

結果的に、地元のお客様は酒屋へ、観光客は酒蔵を訪れるというように、自然と棲み分けができてほっとしています」

リニューアルした湯川酒造店の応接スペース

薮原は江戸時代の面影を色濃く残す中山道の宿場町で、登山やスキー、レジャーなどで多くの観光客が立ち寄ります。

酒蔵にショップやバー、応接スペースを併設したことで、ハイキングの後に酒蔵で食事をしながら日本酒をテイスティングし、そのまま薮原に滞在するという選択肢が増えました。酒蔵のリノベーションは地元の職人に依頼し、訪れた人が木曽の歴史や文化を感じられる空間になっています。

「最近、地元の高校生がインターン先として弊社を選んでくれたんですが、『なぜうちを選んだの?』と聞いたら、『世界一の酒蔵が自分の村にあるなんて、誇りでしかない』と言ってくれて。まだお酒を飲めない世代がそう思ってくれるのは、私たちにとって最大の価値ですよね」

さらに、酒造関係者が見学に来たり、勉強会で講師を務めたりする機会も増えました。夫であり杜氏の慎一さんは「信州酒造技術研究会」の会長を務めていますが、2025年7月の会合には隣県からも参加があり、200人近い規模の大所帯になったのだとか。

「杜氏は若手の育成を大事にしていて、包み隠さず何でも答えるスタンスです。声をかけてもらえるのはありがたいですし、私たちにとってもアウトプットして議論することで新たな発見があります。若い人が日本酒業界に入り、学んで成果を出して、業界に残っていくことが重要ですし、こうした交流の機会が増えていることには本当に感謝しています」

国内外にさまざまな日本酒コンテストが増えていますが、湯川酒造店では「IWCは定点観測の場として活用している」と話します。

「品評会は私たちの主観と客観的な評価をすり合わせられる機会です。特にIWCでは、減点ではなく加点方式で長所を評価してもらえるのが魅力です。

チャンピオン・サケを受賞して実感したのは、IWCは世界に日本酒の魅力を広めるために、権威性の向上とプロモーションの両面で大きな役割を果たしているということ。世界における日本酒の評価を築いてきたコンテストですし、そのなかで私たちの日本酒が未来につながる一助になればうれしいですね」

「受賞が地域の農業を変えた」─栃木県・井上清吉商店

2010年の「澤姫 大吟醸 真・地酒宣言」、2022年の「澤姫 吟醸酒 真・地酒宣言」で、2度にわたってチャンピオン・サケを受賞した栃木県の井上清吉商店。

2004醸造年度(BY)から全量栃木県産米で酒造りをしている同社は、国内の歴史的な品評会である全国新酒鑑評会とは異なる可能性を感じて、IWCに出品するようになったといいます。

「IWC 2010」のチャンピオン・サケ「澤姫 大吟醸 真・地酒宣言」と「IWC 2022」のチャンピオン・サケ「澤姫 吟醸酒 真・地酒宣言」

「当時の日本酒業界は『兵庫県産の山田錦じゃないと、品評会では受賞できない』という風潮があり、私たちが栃木県産のお米で最高のお酒を造ろうとしても、『もの珍しさで売ろうとしているんじゃないか』と色物扱いをされてしまう時代でした。

そんなときに、IWCという世界一の日本酒を決める大会ができたと聞き、おもしろそうだと思って応募してみました。日本のコンテストは欠点のないお酒が評価されやすい傾向にあるのですが、海外ではお酒の個性をポジティブに評価する文化があるので、自分たちの造るお酒の良さを見つけてくれるかもしれないと思ったんです」

「IWC 2010」の授賞式に参加した代表取締役の井上裕史さん(左)

そう話してくれたのは、代表取締役の井上裕史さん。2010年に大吟醸トロフィーに選ばれ、チャンピオン・サケの候補として授賞式が行われるロンドンに向かうときには、「わざわざイギリスまで行って、もし受賞できなかったらどうしようかと不安でした」と冗談めかします。

「実際に行ってみて驚きましたね。まるで映画の授賞式のような演出で、音楽が鳴り、スモークが上がり、とにかく華やかでした。授賞式のあとはダンスパーティーで、全体がひとつのショーになっている。国内の授賞式でも、お客さんといっしょに楽しめるようなエンタメ性に取り入れていくべきじゃないかと感じました」

井上清吉商店の酒造りの様子

地元の方々が受賞を喜んでくれたそうですが、そのなかでも大きかったのは、お米を育てる農家の意識が変わったことだといいます。

「『自分たちのお米で造った日本酒が世界一になったんだ』という自信を、農家のみなさんがもってくれるようになりました。栃木では当時、良い酒米は県外から買うもので、地元産米は中堅クラスというイメージが強く、せっかく良いお米を育てても評価される場がありませんでした。

そのころの栃木県内の酒米自給率は30~40%程度でしたが、受賞した『澤姫 大吟醸 真・地酒宣言』で使った栃木県産の『ひとごこち』は、今では県内ほとんどの酒蔵が使用するようになりました。そして、他の品種も含め、県産米で国内外のコンテストに挑戦するという新たな流れが生まれています。

また、受賞を機に県も動き出して、『夢ささら』という栃木県オリジナルの酒造好適米の開発にもつながりました。これは、日本酒の未来として地域農業とのつながりを考えた時に、大きな意義のあることだったと思います。次は『夢ささら』でチャンピオン・サケを受賞することが、私たちの新しい夢ですね」

「自治体を巻き込んで、地域農業の構造を変えられることを証明できた。そんな影響力をもっているコンテストは、IWCくらいだと思います」と井上さん。

井上清吉商店では、それまではまったく輸出を意識していなかったといいますが、海外からの注文も急増。しかし、2011年3月に起きた東日本大震災により、事態は急変します。栃木県は原発事故のあった福島県の隣県であるため、海外の取引先から「栃木のお米を使い続けるのか」と問い詰められることも少なくありませんでした。

「もちろん、即答で『栃木産米を使い続けます』と答えましたが、放射能の不安にどう対応すべきか、前例はありません。だから、地元の原料を使い続ける代わりに、完成した商品は必ず検査し、安全だと確認されたものを自信をもって出荷するという方針を決めました。そうすることが、我々なりの復興支援だと思ったからです」

3.11の風評被害を乗り越え、輸出体制を整えるまでには地道な努力が必要でしたが、2014年ごろから徐々に状況が改善。もともと生産量が多くないため、現在では出荷量の3~4割を海外輸出が占めるほどになっています。

2010年に405点だったIWCの出品数は、2022年は過去最高の1,732点まで増加。そんななか、井上清吉商店は「澤姫 吟醸酒 真・地酒宣言」で2度目のチャンピオン・サケを受賞します。井上さんは「結果が出たこと以上に、『またあの場に行ける』ということが本当に励みになりました」と顔をほころばせます。

「IWC 2022」の授賞式の様子

「視察に訪れる酒蔵も増えましたが、『こんなに小さい蔵でも、チャンピオンになれるんですね』と驚かれます。そして、『最新の設備がなくても酒造りの工夫で結果が出るなら、自分たちにもできるかもしれない』と自信をもっていただけているようです。

全国新酒鑑評会でも、地元産の酒米を使い、お米をあまり削らない低精米のお酒で金賞を取るような酒蔵も出てきていて、そういうチャレンジ精神が定着してきたのは本当に良いことだと思います。

私たちは『自分たちのやっていることは間違っていない』と証明するためにIWCに出品しましたが、結果がどうなるかなんて、誰にもわかりません。大事なのは、やめずに続けること。それが酒蔵の個性につながっていくし、可能性を諦めないという姿勢がとても大切だと思います」

地域に還元されるチャンピオン・サケの影響力

海外のコンテストでの受賞による効果と聞くと、海外市場での販路拡大や売上増加を想像しますが、チャンピオン・サケの場合はそれだけにとどまらず、酒蔵のある地域にも大きな影響があることがわかります。

それは一時的なものではなく、湯川酒造店のように地域おこしへつながったり、井上清吉商店のように地域農業の変化のきっかけをつくったりと、地域の在り方を変えてしまうほどの長期的なインパクトとなるようです。

全国各地の個性豊かな日本酒から選ばれた世界一の称号であるIWCの最高賞「チャンピオン・サケ」。今年の発表は、ロンドン現地時間の2025年9月9日(火)に行われます。

(取材・文:Saki Kimura/編集:SAKETIMES)

今年の上位入賞酒を楽しめるイベントが10月に開催!

「IWC 2025」のSAKE部門で選ばれた上位入賞酒を楽しめる日本酒イベント「プレミアム日本酒試飲会」が、10月18日(土)に開催されることになりました。このイベントは、今年で通算12回目の開催となります。

当日は、全国の23蔵から26点の銘酒が集結します。この機会に、世界が評価した最高峰の日本酒を飲み比べてみてください。

◎イベント概要

- 名称:プレミアム日本酒試飲会

- 日時:2025年10月18日(土)

・日本酒トークセッション 12:45〜14:00

・第1部 14:00〜15:30

・第2部 16:30〜18:00

※各部入れ替え制。開始時間の30分前から受付。 - 会場:YUITO 日本橋室町野村ビル 野村コンファレンスプラザ日本橋 6階

※受付は5階。 - チケット種類(料金)

・日本酒トークセッション&第1部(4,800円)

・第1部のみ(4,800円)

・第2部のみ(4,800円)

※前売券のみの販売となります。当日券の販売の予定はありません。 - チケット販売ページ

・e+(イープラス)

※定員に達し次第、締切となります。 - 注意事項:

・20歳未満の方はご参加いただけません。

・車でのご来場はご遠慮ください。

・出展銘柄など、イベントの内容は変更になる場合がございます。

・新型コロナウィルスなどの感染状況によっては、イベントを急遽または予告なく中止・変更させていただく場合があります。

・体調のすぐれない方のご参加はご遠慮ください。 - 主催:野村不動産株式会社

- お問い合わせ:03-3277-8200(YUITO運営事務局)

Sponsored by 野村不動産株式会社