近年、日本酒全体の消費量は微減し続けてきましたが、純米酒や吟醸酒などの「特定名称酒」は伸張しています。これは、東京や大阪などの大都市圏で顕著にみられる傾向で、さまざまな酒蔵が個性的な酒を醸し、人気を博しています。

その一方で、米や酵母などの原料を"酒蔵とは別地域のもの"を使っているのに、それを「地酒と呼ぶのか?」という議論も巻き起こっているのが現状です。

さまざまな戦略や意見が飛び交う現在の日本酒市場ですが、その中心地のひとつは、やはり日本酒王国・新潟県。酒蔵の数、県民一人あたりの日本酒消費量ともに全国1位を誇ります。

そんな新潟県において、独自の戦略をもって成長をつづける酒蔵が東蒲原郡阿賀町に蔵を構える麒麟山酒造です。大衆居酒屋から日本酒専門店まで、新潟県内に広く流通する、地元に根付いた酒。しかも王道の「新潟淡麗辛口」を地でいく銘酒蔵です。

この蔵は現在、ピーク時の8000石から4000石ほどに落ちた製造量を、5000石半ばまで盛り返していると言います。

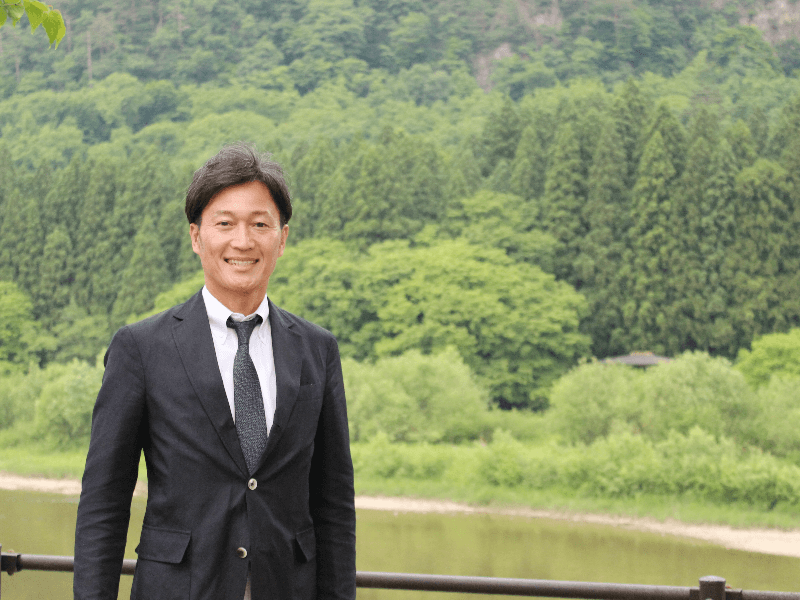

麒麟山酒造とはどのような蔵なのか、そしてどのようにして売上を伸ばしているのか…SAKETIMES編集部は、その事実を確かめに一路新潟へ。麒麟山酒造を訪れ、代表取締役社長の齋藤俊太郎さんにお話を伺いました。

流行に乗らず、"淡麗辛口"にこだわり続けてきた

新潟駅から電車でおよそ2時間。新潟と福島の県境を目指します。電車で揺られた先に見えてきたのは、ゆるやかに流れる大河や緑深い山々、そして歴史を感じさせる街並みが残る新潟県阿賀町津川。

山々の間に形成された盆地は、おいしい米を育てるための気候や豊かな水をもたらしてきました。麒麟山酒造はこの町で1843年に創業し、2018年に175周年を迎えます。

現在社長を務める齋藤俊太郎氏は、7代目の蔵元。創業当時は林業を生業としていましたが、町にあった蔵を吸収合併して、酒造りを行なったのが始まりだそう。

「明治半ばまでは木炭もつくっていました。3代目のときに、酒屋一筋でいこうと路線変更したんです。創業当初から続いていた『福の井』という銘柄を『麒麟山』に変えたのも、ちょうどその時期でした。この『麒麟山』という名前は、本社前に広がっている同名の山からとったものです」と、齋藤社長。

昭和に入り、ビールやウイスキーを卸すための免許を取得。一時期、酒造業よりも卸売での売上の方が高かったこともあったのだとか。そんななか、昭和40年代後半から新潟の酒が大きく注目されるようになります。

今でこそ、「新潟といえば日本酒」というイメージが定着していますが、昭和50年代までは日本酒と言えば、兵庫の灘や京都の伏見、秋田などが人気でした。

「芳醇で甘い酒が市場の中心だったのに対して、新潟の酒は水質の関係で淡麗なものがほとんど。それでも流行に乗ろうと、県内の酒蔵が甘い酒を造ろうと試行錯誤したこともあったそうです。しかし最終的には『新潟らしい酒にしよう』と方向を定めました。それが功を奏し、さらに食事の洋食化という変化も加わったことで、新潟地酒ブームが訪れます」

他の酒蔵がトレンドについていくための酒造りに挑戦するなか、「麒麟山」は創業当初からこだわり続けてきた、淡麗辛口の一筋で進んでいきました。その結果、新潟地酒ブームの追い風もあって、次第に県内外からの引き合いが増えていきます。先代である6代目が酒蔵に入った昭和37年、麒麟山酒造の石高は2000~3000石でしたが、最盛期には8000石までになりました。

酒造りを守るために...先代がやめたこと、続けたこと

日本酒を取り巻く環境が大きく変化するなか、創業から変わらない「淡麗辛口」を守り続けるため、そして人々に愛し続けられる酒を造るために、先代は2つのことをやめました。

まずひとつめは「リベート」と呼ばれる割戻金制度です。当時は、卸売の会社が麒麟山の商品を売れば売るほど、割戻金が増えるような仕組みになっていました。かつての日本酒業界では、慣習的に広く行われていたようです。

これについて齋藤社長は「卸問屋だけでなく、社員からも不安の声が上がったそうですが、結果としては英断だったと思います」と話してくれました。

もうひとつは、「三増酒」の製造。三増酒とは第2次世界大戦末期よりはじめられた、砂糖や水あめを加えて薄める製法の酒です。当時はごくあたり前であったこの製法を、"品質第一の酒造り"を掲げ他社に先駆けて撤廃。そして、砂糖などの副原料に使っていた費用を米にまわし、「しっかりとした日本酒をつくる」と取引のある酒屋とも約束してまわりました。

伝統的に行なわれてきた慣習をやめるというのは大きな決断だった一方、受け継いできた信念は大切にしてきました。

それは"辛口を守る"ということ。

現社長の祖父にあたる先々代から事業を任された先代は、酒が売れない状況を案じ、甘口の酒造りを考えたこともあったそうです。しかし、それを実行することはありませんでした。

「先々代は、よく飲む人でしたね。津川の料理を食べながら飲むのが好きで『酒飲みには辛口が良い』と言っていたのを覚えています。事業に対して何も口を出さなかった祖父が、父に対して放った唯一の言葉が『酒は辛いもの』でした。それを聞いた先代は、受け継がれてきた味を変えることなく、辛口一筋を貫いたのです」と齋藤社長は話します。

創業から築き上げてきた考え方が、7代目の齋藤社長にまで引き継がれ、今も麒麟山の根幹になっているのでしょう。

7代目が取り組んだ、社員教育の向上

地酒ブームで新潟の酒が注目を集め始めると、県内の酒造メーカーはこぞって県外へ進出していきます。

「たとえば『越乃寒梅』『八海山』『上善如水』などの人気銘柄は、県外で人気を博すようになっていました。その分、新潟県内に対しての流通の割合は少し減っていったんですね。私たち麒麟山は『そんな状況だからこそ、もっと新潟に目を向けよう』と考えました。当時の問屋と組み『伝統辛口』で新潟県内の酒屋を駆けまわりました」

その戦略が功を奏し、今や麒麟山の県内消費率は80%。そのうち特定名称酒の比率はなんと30%以下。県外消費を伸ばそうとする酒蔵が増えてきた新潟清酒業界のなかでは、珍しいタイプのブランドに成長しました。

都内で麒麟山を目にする機会はそれほど多くないかもしれません。ですが、新潟県内、とりわけ新潟市内ではいつでも出会うことができます。市内での消費量は、新潟県の酒蔵のなかでもトップクラスなのだそう。新潟で日常的に愛される、"真の新潟地酒"になっていったのですね。

そして、その成長を引き継ぎ、現在7代目となる齋藤俊太郎社長による挑戦が続いています。

「私は大学卒業後、東京の広告代理店で働いていました。平成9年、完全な素人の状態で酒蔵に戻り、日本酒業界に入ってきたのです。平成6年は米不足で売り上げが落ちましたが、入社した時期はそこから盛り返してきた頃で、まさに売上のピーク。当時、社員も私も『これからもっと売れる』と思っていました」

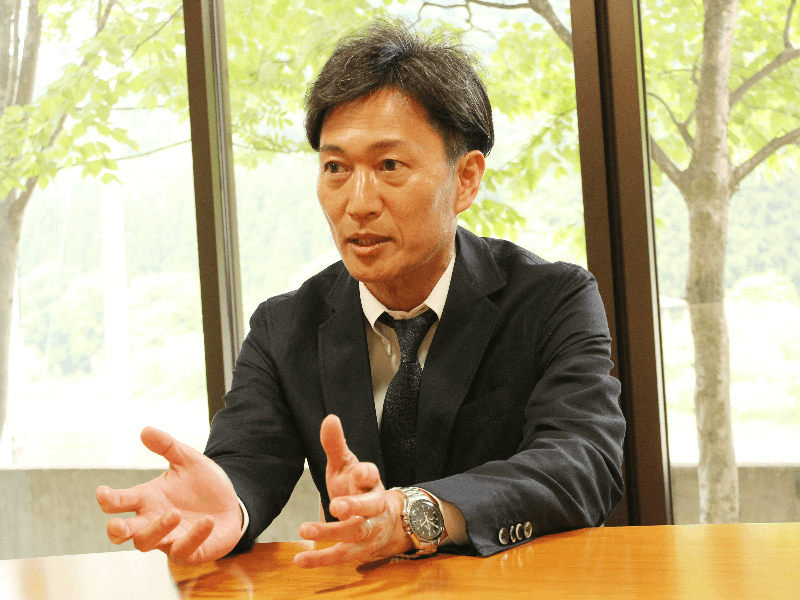

しかし入社してすぐに、売り上げに陰りが見え始めます。酒造りを経験し、営業の現場にも出るようになった齋藤氏は、ある2つの問題を感じていました。"社員"と"流通"についてです。

「当時は新潟という冠さえあれば、日本酒が売れる時代。営業職は酒造りを知らなくても、酒を売ることができました。しかし次第に、酒造りのこだわりやスペックについて話せないと、酒が売りづらい状況になっていったのです。そこで実施したのが、社員向けの勉強会。営業職の社員が製造の研修を受けたり、新潟県酒造組合の運営する『新潟清酒学校』で学んだりできる体制を整えたほか、社員全員に酒造技能士の取得を勧めました」

さらに流通に対しても、大胆なテコ入れを行なったのです。

問屋との取引を見直し、地道な小売店まわりに注力

「酒が売れなくなっていた原因は、酒屋がコンビニになったり、問屋が大手に買収されたりするなどの、流通環境の変化にもありました。そこで麒麟山では、あえて『問屋との取引をやめたり、やり方を見直すこと』と『地道に小売店まわりをすること』に取り組みました」

日本酒の販売チャネルとして、問屋にまとめて卸すのは楽なこと。しかし酒が売れなくなることで、倒産や合併が急増したのも事実でした。また、希望していなかった店でディスカウントして売られることも多かったため、思い切って問屋との取引を見直したり、場合によっては終了させたりしたのだそう。

代わりに注力したのが、小売りの酒屋をまわること。それまでは問屋を通して販売していたため、小売店との接点は薄い状態だったそうです。

「蔵と小売店の間にしっかりとした関係を築かないと、大きくマイナスへ転じたときに先がないのではという危機感がありましたね」

当時はわずかながらも全国へ流通していたので、小売店まわりも北から南へ。ここぞと思う酒屋には熱心に営業し、取引が決まったあとも足繁く通いお店との関係づくりに尽力しました。特に大きな市場である東京は、営業所の担当者と齋藤社長の2人で精力的にまわったそう。地道な営業が実り、東京での売上は150%にまで伸びたといいます。

そして、首都圏での成果をあげた後に、満を持して地元・新潟での営業に取り組んでいきました。

「何とっても新潟は店舗数が多く、取引されている銘柄の7割は『伝統辛口』です。そこで、あえて地酒専門店に置いてもらえるような『超辛口』などの限定ラインアップで差別化を図り、地酒専門店を中心にブランドづくりを進めました」

さまざまな改革の結果、製造石数こそピーク時の8000石から5000石台に減少したものの、財務的には健全で、人材・設備に対して適正な生産量を維持しつづけています。

値下げよりも、米の安全性

新潟市内の居酒屋に入ると、麒麟山酒造の「伝統辛口」が当たり前に置かれているのを目にします。日々の暮らしで飲む酒だからこそ、原材料にまで目が届いている安心・安全な酒を届けたいと考えた先代は、三増酒の製造をやめたことを機に地元の農家とともに「奥阿賀酒米研究会」を立ち上げ、米づくりに力を入れ始めました。平成7年のことです。

平成18年には、酒税法改正により「一升瓶あたり37円」の減税となりました。これにともない、多くの酒蔵では商品価格を値下げしましたが、麒麟山は現行価格を維持しました。代わりに、その余剰資金を利用して、先代の取り組みをさらに一歩進めます。

「記者会見を開いて、地元・阿賀町で栽培した米を酒造りに使うことを宣言しました。どの田んぼでどんな米がつくられているのか、目の届く範囲にある原料を使いたかったのです。それは、毎日飲んでもらう酒だからこそ、安全性を確保したいと思ったからでした」

平成23年には自社内にアグリ事業部を設置。キャリアのある人材を招き入れ、専門社員を置いて農業に取り組んだ結果、地元の酒米生産量は飛躍的に向上。来季(29BY)には92%の米が地元産になる見込みだそうです。

あくまで"新潟の麒麟山"として

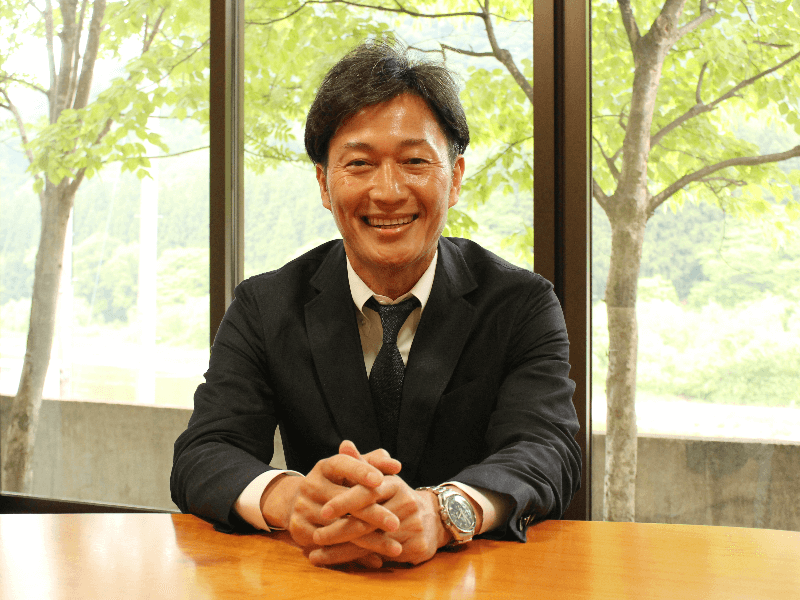

伝統を守りつつ、時代に合わせた改革を行なってきた齋藤社長に、今後の展開を聞いてみました。

「あくまで"新潟の麒麟山"でありたいですね。東京や海外に出た新潟の人が『麒麟山を飲みたい』と思ったときに、いつでも飲めるようにお届けしていきたいです。東京はたしかに大きなマーケットですが、そのために味を変えるつもりはありません。新潟でおいしいと言われている酒を、そのまま東京におすすめしていきたいですね」

IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)普通酒部門でのゴールドメダル受賞や、越後流酒造選手権で現在の杜氏が1位を獲得したことなど、各種コンテストでも実力が評価されている麒麟山。新潟・阿賀町で造られるこの酒は、新潟人の日常に今なお深く根ざす"伝統の新潟清酒"なのです。

(取材・文/ミノシマタカコ)

sponsored by 麒麟山酒造株式会社

[次の記事はこちら]