2019年現在、日本酒を醸す酒蔵は全国に約1,500あると言われています。しかしその一方で、平成に入ってからの30年間で廃業した蔵は、800にも上ります。それぞれの酒蔵に、それぞれの"おらがまちの酒"があったことでしょう。

「時代の変化が激しい今だからこそ、現存するすべての酒蔵に足を運び、そこにある酒と思いを、みなさんに、そして未来に届けたい」という思いから、「日本酒を醸す全ての蔵をめぐる旅」が始まりました。

宮城県の酒蔵をめぐる旅を締めくくる第4弾は、6つの酒蔵の"酒造りのプロとしての強い思い"を探ります。

「百発百中を実現する繊密な酒造り」─ 新澤醸造店(大崎市)

「食中酒」という言葉を一番最初に使ったとされ、その道を極めんとする酒蔵が宮城県にあります。「伯楽星」や「あたごの松」を醸す新澤醸造店です。

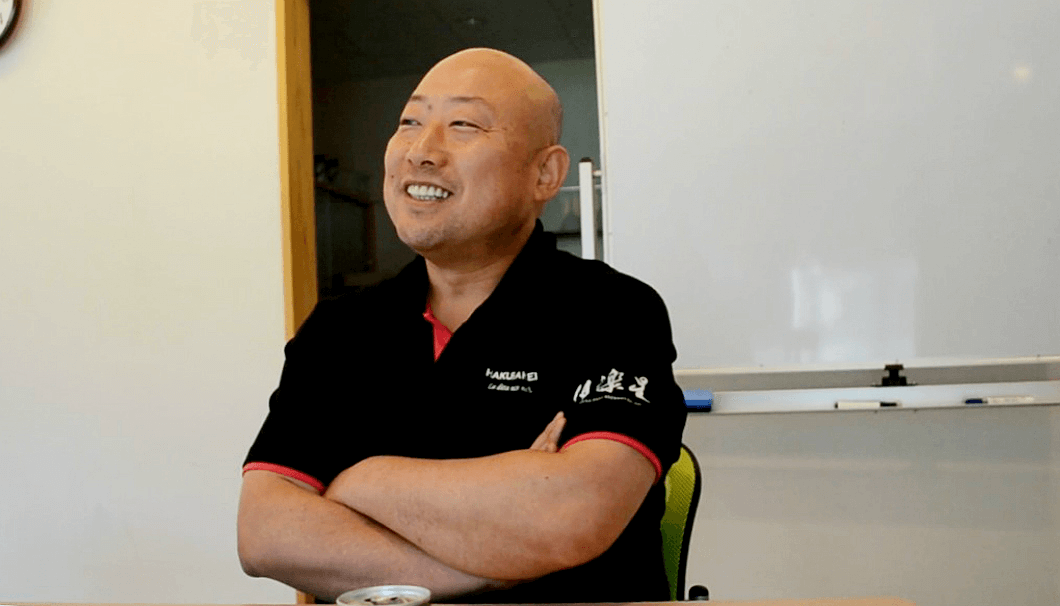

新澤醸造店 社長の新澤巖夫さん

社長の新澤巖夫さんの酒造りに対する求道心には、圧倒させられるものがありました。

新澤醸造店の朝は、他社の日本酒を利くところから始まります。機械での成分分析もしていて、今までに蓄積されたデータは、膨大な数にのぼります。しかし、それは決して他社の酒に近づけるためではありません。

「自分たちの立ち位置を確認し、ブレないため」と、新澤社長は言います。他社と自社の酒を比較し、自分たちの目指している酒を再確認する。そうすることで、蔵人たちがブレずに酒造りに励めるというのです。

そして、何より驚かされたのは、造りに対する圧倒的な繊密さです。

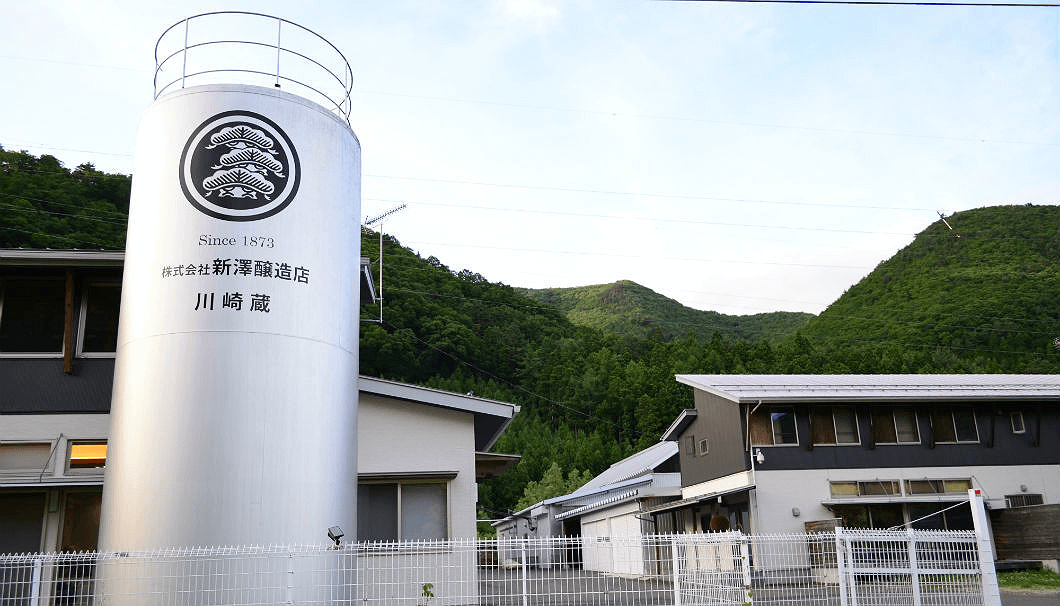

震災後から使用している川崎町の新しい酒蔵は、完璧といって良いほど導線が整っており、とても衛生的。さらには、各工程を理論的に把握・分析しているため、再現性はかなり高いとのこと。

新澤社長は「100本作ったら、100本同じ味の酒を造ることが出来る事が基本で、そこから季節や環境に合わせて酒質を変えていく」と表現します。

それほどまでに徹底した繊密さで酒を造る新澤醸造店ですが、機械だけに頼るというわけではなく「良いものが造れれば、手でも機械でも」とのこと。

機械で洗米した後に、再度、全量の米を人の手で洗う(写真提供:新澤醸造店)

目指す酒は、糖度が低く食事とともに何杯でも飲める「究極の食中酒」。自分たちが納得できる酒を造りだすという気迫がひしひしと伝わってくる取材でした。

「酒を通して食文化を伝える」─ 平孝酒造(石巻市)

宮城県が世界に誇る漁場のひとつ、石巻(いしのまき)。江戸時代には交易が盛んとなり大変栄えたようで、現在も宮城県で二番目の人口を誇ります。

そんな石巻には「魚でやるなら日高見だっちゃ」というキャッチフレーズで親しまれる酒を造る平孝酒造があります。社長の平井孝浩さんにお話をうかがいました。

平孝酒造 社長の平井孝浩さん

30年ほど前、平井さんの父である先代の社長が「蔵を畳む」というほど経営状況が悪かったそうです。その言葉を聞くまで蔵を継ぐ気はなかったようですが、「自分ならできる」という思いで平井さんは蔵に戻ることを決心します。

しかし、あるのは思いだけで、具体的なプランはありませんでした。

「日高見」という首都圏を意識した銘柄に注力したものの、すぐに売れることはなく、販売に苦労したといいます。10年ほどの地道な努力の末、経営は比較的安定してきましたが、酒質は定まっていませんでした。

そんな折、平井さんはある料理を食べて、カミナリを受けたような衝撃を受けます。それは"鮨"でした。

鮨はあまり好きではなかったそうですが、とある蔵元に連れていってもらった鮨屋で「鮨の神様に魅せられた」と話すほどの出会いを経験します。それから、鮨と日本酒について学びを深め、試行錯誤で鮨に合う日本酒を目指し、現在の「日高見」の味わいができあがりました。

今でも鮨に対する思い入れは相当強く、鮨の歴史から始まり歌舞伎などの日本文化との関係についてまでも深く考察しているとのこと。

「鮨の文化や魅力を、酒を通して伝えたい」との思いは、お酒のラベルにも現れています。

「米の個性を表現する」─ 墨廼江酒造(石巻市)

石巻には「日高見」の平孝酒造のほかに、全国に名を馳せる酒蔵がもう1件あります。墨廼江(すみのえ)酒造です。6代目蔵元杜氏の澤口康紀さんにお話をうかがいました。

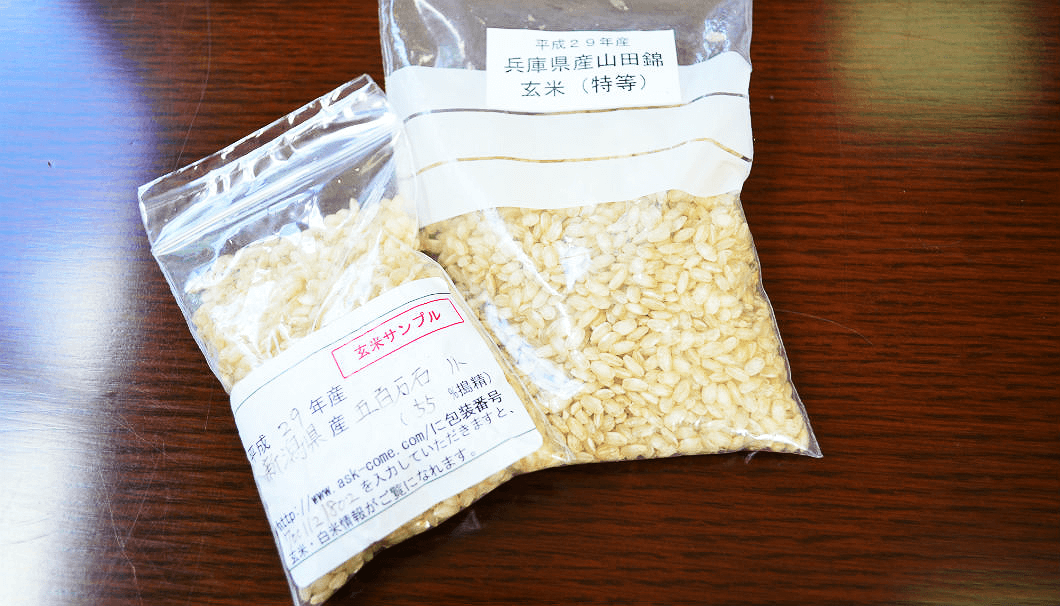

墨廼江酒造は全国各地の厳選した酒米を使用しています。

しかし、30年ほど前に澤口さんが蔵を継ぐころは、経営状態も悪いうえに「使っている米がどこの地域からきているかわからなかった」とのこと。産地や農家を細かく特定できる米が購入できなかったというのです。

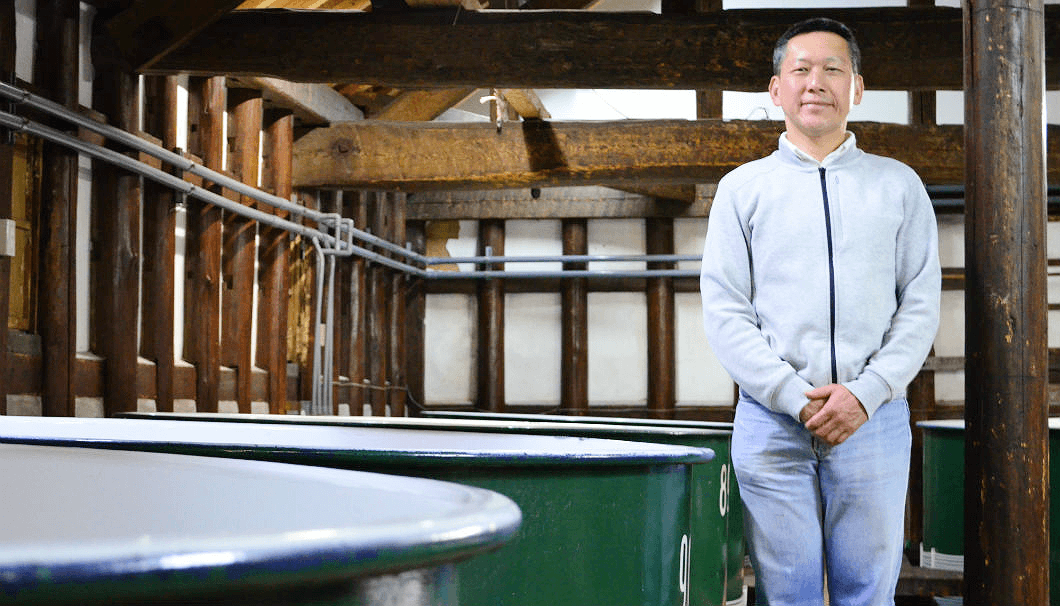

墨廼江酒造 蔵元杜氏の澤口康紀さん

「どんな機械や技術があっても、最終的に原材料が持っているポテンシャルが酒の味にでてくる」という信念を持つ澤口さんは、その状況を受け入れることができませんでした。高品質の原料米を手に入れるために、産地の方々との信頼関係を築くことを粘り強く今日まで続けてきたと、当時の苦労を懐かしむように話してくれました。

努力の甲斐もあり、現在は兵庫県の東条町や社町をはじめとした全国に名を馳せる産地や宮城県内の篤農家から、納得のいく酒米を仕入れられるようになったそうです。

素晴らしい酒米を扱えることに対する喜びの言葉を口にしつつも、「それぞれの酒米の個性を活かした表現ができれば」と酒造りに気合いが入ります。

"米を扱う"ということに対して様々な背景があるのだと感じられた取材でした。

「酒造りは、米からはじまる」─ 金の井酒造(栗原市)

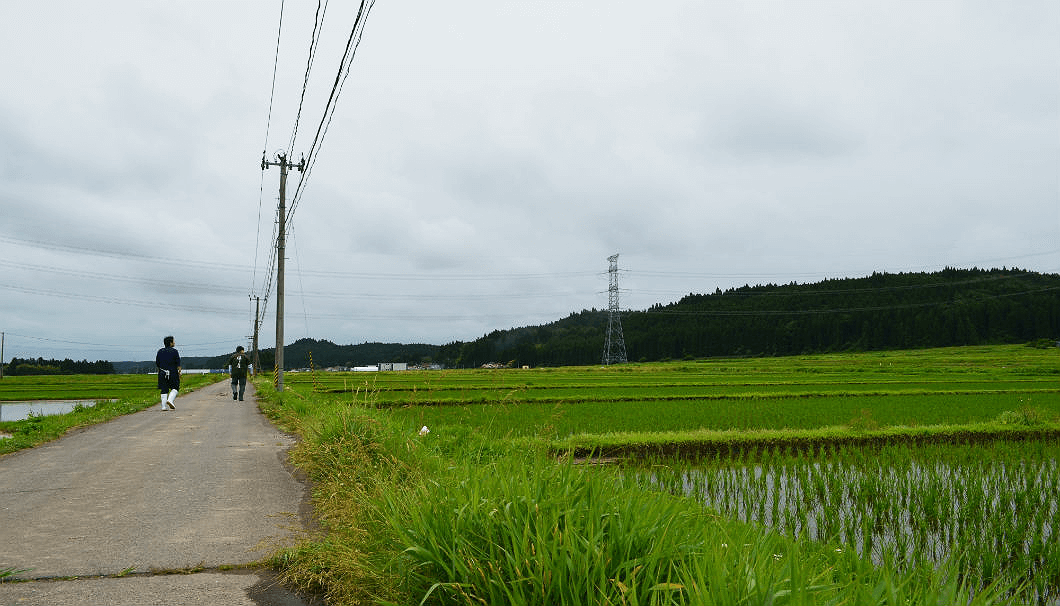

宮城県北部の内陸に位置する栗原市一迫(いちはさま)。田園風景の広がるこの地域に、「綿屋」を醸す金の井酒造があります。蔵元の三浦幹典さんにお話をうかがったのですが、どのような話題でも最終的には「米」に結びつくことに驚きました。

使用する米のほとんどが契約栽培米。醸造期間や醸造本数も、米の収量に合わせて変えていく徹底ぶりです。

酒米の王様「山田錦」の普及に尽力された故・永谷正治先生に師事していた三浦さん。永谷先生から直々に身をもって学んだことが、米に対する考え方の原点となっているそうです。

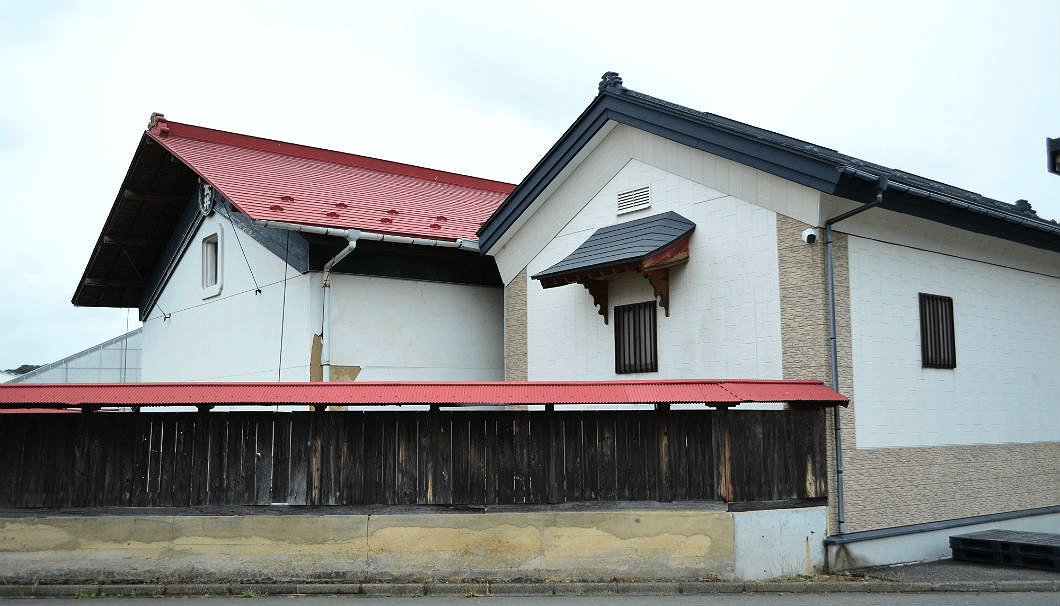

酒蔵の正面に広がる金の井酒造の水田

今でも品質の良い米で酒を醸すため、ただ買い付けるのではなく、宮城をはじめとした全国の意欲ある農家さんとともに、栽培技術の研鑽を続けているとのこと。

「酒造りは、米からはじまる。お金を出しても良い米は買えないんですよね」と、笑いながら三浦さんは話します。

目指すのは料理に自然とマッチする「食仲酒」。食事と"仲"睦まじい酒になるようにと、精魂込めて醸しています。

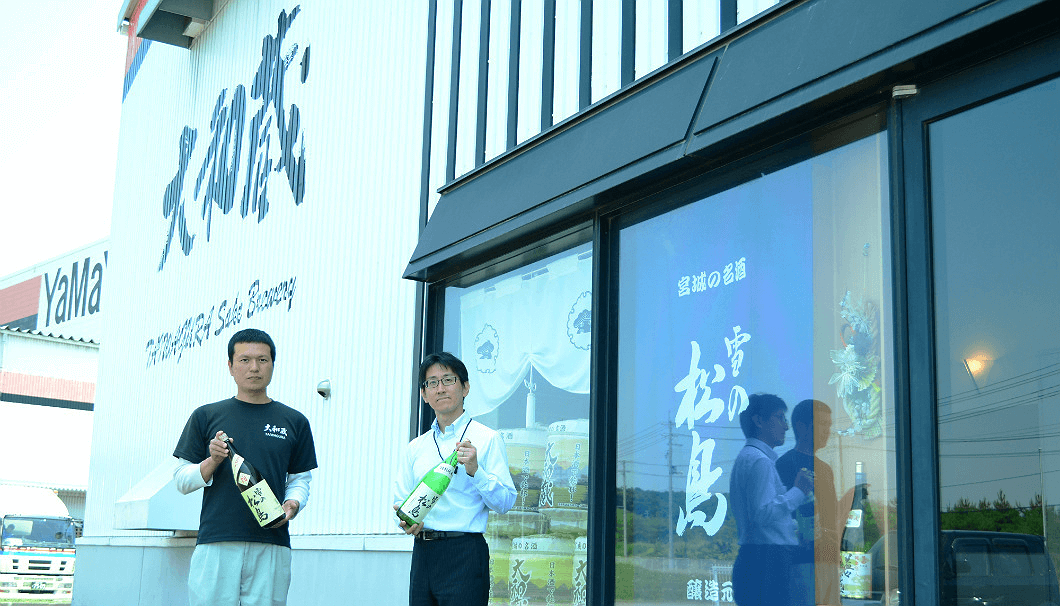

「先達の教えを守る」─ 大和蔵酒造(大和町)

宮城県のほぼ中央に位置し、森林や田園の美しい大和町に「雪の松島」を造る大和蔵(たいわぐら)酒造があります。

大和蔵酒造は、2018年4月に杜氏が若手にバトンタッチしました。新しく杜氏になったのは、大和町出身の曽根さん。酒造りの職人をテレビで見たとき「かっこいい」と憧れを持ち、地元で唯一の酒蔵である大和蔵酒造に2002年に入社しました。

大和蔵酒造の曽根杜氏(写真左)と営業課 課長代理の本郷さん(写真右)

憧れで始めた酒造りですが、本人曰く「機械オンチだった」とのことで、最初は苦労したといいます。それでもめげずに前任の杜氏のもとで腕を磨きました。

杜氏という大任を任されたことに関して「前の杜氏さんより良いものを造れれば、それに越したことはないけれど、教えを守って今まで築き上げたものを壊さずに造りたい」と謙虚に語ります。

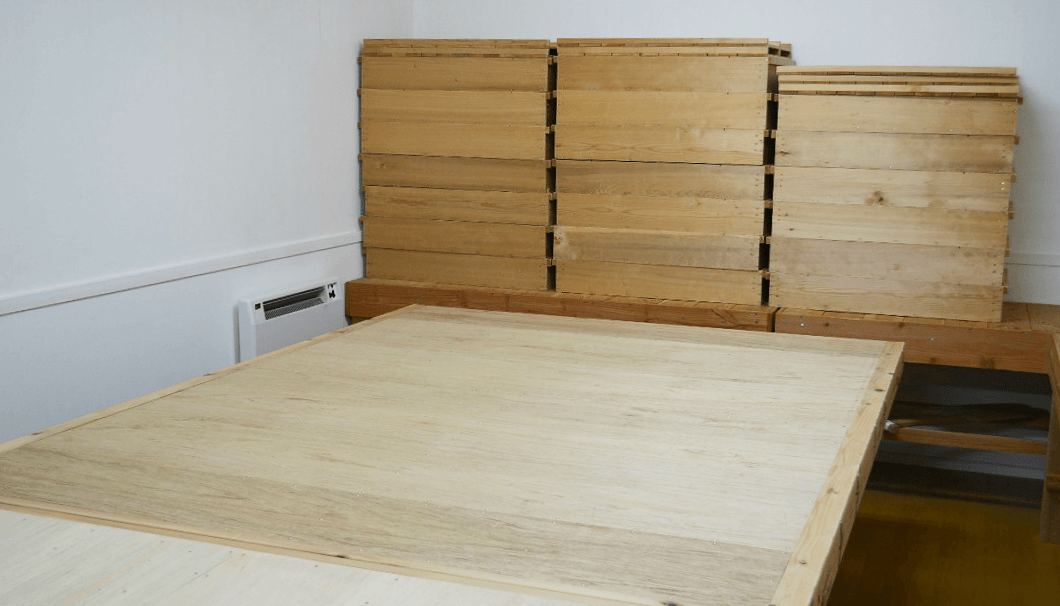

酒造りの工程で、曽根さんが特に大事にしているのは麹造りです。

大和蔵酒造には、麹造りでひとつ興味深いエピソードがあります。もともと、1996年に蔵を新設したころは機械ですべての麹を造っていました。ところが十数年前、前任の杜氏がどうしてもと打診し、手作りの麹室を新設したのです。

省力化へ向かう時代に、ある意味で逆行しているようなエピソード。曽根さんは「良いものを求めたら、手作りになった」と振り返ります。

大和蔵酒造の新設された麹室

前任の杜氏が築き上げてきた味を大事にされている曽根杜氏。今後どのような味を築くのか楽しみでなりません。

「若き力、自分たちにしかできない酒を」─ 蔵王酒造(白石市)

2018年の宮城県清酒鑑評会にて「蒼天伝」とともに宮城県知事賞に輝き、さらには「SAKE COMPETITION 2018」で、杜氏が若手奨励賞を受賞するなど、いまとても勢いのある酒蔵があります。それが蔵王連峰の麓、白石市に位置する蔵王酒造です。

その活躍の裏には、若き蔵元と杜氏、そして蔵人たちの存在がありました。

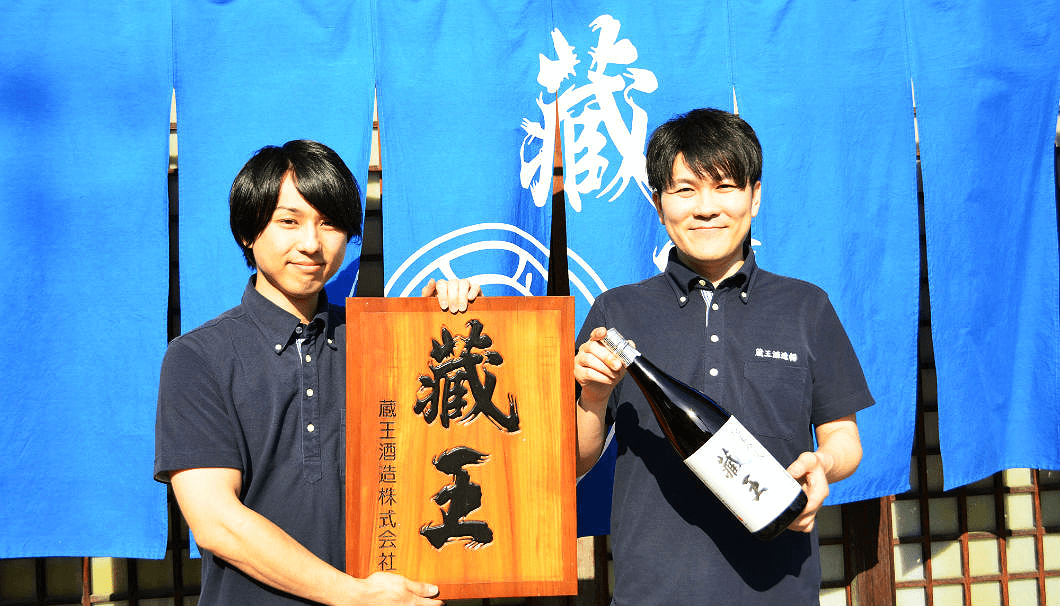

蔵王酒造 蔵元の渡邊毅一郎さん(写真左)と杜氏の大滝さん(写真右)

蔵元の渡邊毅一郎さんは現在30歳。約2年前まで保育の仕事をしていたそうです。おそらく蔵元としては異色の経歴でしょう。前職から離れる際の心境を尋ねると「以前は(酒蔵に)古臭いイメージがあったのですが、いまの蔵王にはそういったものがなかった。むしろワクワクします」と明るく話してくれました。

造り手たちも平均年齢30代と若く、蔵全体からも活気のある印象を受けます。

若い蔵元が帰ってきたことに関して、20代のころから杜氏を務める31歳の大滝さんは「様々なことにチャレンジしやすくなった」と口にします。年齢の近い蔵元が帰ってきたため、要望を伝えやすい環境になったのだそう。

蔵王酒造 杜氏の大滝さん

その言葉通り、多様な酒米や酵母を使用するなど、さまざまな挑戦が随所にうかがえました。

特に力を入れていたのが、火入れ(熱処理)と冷蔵保管。火入れは、搾った後すぐに行うことを心がけ、酒の個性に合わせて処理方法や保管温度帯を調整しているというこだわりようです。

若い蔵人が多いため、変化にも柔軟に対応し、各工程をしっかり理解した上で、様々な新しい取り組みができているようでした。

「ウチにしかできないフレッシュな酒を造りたいと思っている。いまは常に上を向いている」と、大滝杜氏は語ってくれました。

宮城県は酒蔵の総数は比較的少ないながら、全国新酒鑑評会の中でも毎年トップクラスの優秀な成績を修めています。それはひとえに酒蔵と、県の技術指導者の努力の結晶だと思います。

宮城県の酒蔵を取材していくなか、あらためて酒造りのレベルの高さを思い知らされた一方で、それぞれの酒造りにかける思いは千差万別だと感じました。今後の宮城酒をずっと見続けていきたいと思える旅になりました。

(トップ画像提供:新澤醸造店)

(旅・文/立川哲之)