江戸時代から明治時代半ばにかけての日本酒造りを忠実に再現し、当時の技術を習得しながら、現代の酒造りをさらに進化させようという「温故知新の酒造り」に本格的に挑んでいる酒蔵があります。

栃木県さくら市で「仙禽」などの美酒を醸す、株式会社せんきんです。

当時と同じ木桶を使い、米と米麹、水以外は、酵母や乳酸などを一切添加せず、微生物の力にだけ任せて日本酒を造る試み。場合によっては雑菌が入り込んで失敗するリスクもある造りにあえて挑むのはなぜでしょうか。蔵元の薄井一樹さんに聞きました。

明治時代に発展した、速醸の酒母造り

薄井さんの話の前に、日本造りの歴史について、少し振り返ってみましょう。

日本酒は蒸したお米のでんぷんを麹菌が糖化し、その糖質を酵母が代謝して、アルコールと炭酸ガスを生成する性質を利用した醸造酒です。でんぷんや糖質を好む菌は多いので、その中から優良な清酒酵母だけが活動するように仕向けなければなりません。そこで、他の菌が入り込めない環境をつくるために、清酒酵母を大量に増殖させた「酒母」を用意することが考え出されました。酒母造りは、まず乳酸菌を呼び込んで増殖させ、乳酸が大量に存在する強酸性の環境を作ります。

清酒酵母は酸性に強く、その他の酵母・雑菌は弱いので淘汰され、清酒酵母の増殖が始まります。そこまで活躍した乳酸菌は自らつくり出した強酸環境と、酵母が生成するアルコールのために死滅し、酒母の中には清酒酵母だけが残るのです。

こうした微生物にすべてを委ねるやり方は、失敗も起きやすく、酒質はなかなか安定しなかったものと思われます。

そんな中、酒税が国家予算の大きな柱であった明治政府は、より安定した酒造りができるように技術開発を進めます。1910年(明治43年)には、国立醸造試験所が、人工的に作りだした乳酸を酒母に投入して強酸環境をつくる技術を開発しました。この技術を使った「速醸酒母造り」が普及し、天然の乳酸菌を使う酒造りが減っていきます。

蔵に棲み付いている酵母を呼び込むやり方も、品質のばらつきの原因であったので、優良な清酒酵母を探して純粋培養する研究が進みました。

国立醸造試験所は全国各地の銘醸蔵の醪を集めて試験を重ね、1906年(明治39年)に、神戸・灘「櫻正宗」の蔵からとった醪から清酒酵母の分離に成功します。以後、相次いで酵母の分離に成功し、大正時代に入ると日本醸造協会が「きょうかい○号」と番号をつけて、本格配布を始めます。その後も現在に至るまでさまざまな優良酵母が開発されています。

近年では、各都道府県でも酵母開発に力を入れており、酒母造りは明治初期に比べると格段に容易になりました。おかげで、蔵元の若い跡継ぎが杜氏として酒造りに挑んでも、短期間で一定のレベルの日本酒が造れるようになり、次々と新しい魅力的な銘柄が登場するようになっています。

近年の緩やかな日本酒ブームも、このような技術革新が背景にあることは間違いありません。

新しい日本酒の可能性を探したい

10年前に独創的な甘酸っぱい味わいの日本酒をリリースし、一気に人気銘柄にのしあがった仙禽も例外ではなく、当初は乳酸を投入し、購入してきた酵母を使う速醸酒母で酒造りの技術を磨いてきたのです。

ところが薄井さんは、そんな現況に「このままでいいのだろうか?」という疑問を抱くようになりました。

「日本酒の品質は過去10年で飛躍的に良くなりました。背景にあるのは優良な酵母の登場です。いまや、目指す酒質を決めて、それから逆算で酵母を選ぶことで、高い確率で狙った酒ができる時代になりました。

駆け出しの若い杜氏でも80点の酒がすぐに造れるので、首都圏の市場では美味しくない日本酒を探すのが困難な状況です。消費者としてはハッピーですが、似たような日本酒が多くなっているとの指摘もあります。

このような状況のなかで『新しい日本酒は今後生まれるのだろうか。人工の酵母に頼りすぎる酒造りでいいのだろうか』と自ら問いかけるようになりました。そこで考えたのが"改めて酒造りの原点に帰る"ということでした。すべてを微生物にゆだねる古来の日本酒造りに戻り、いにしえの技術を知り、そのうえで現代の我々のセンスで味付けをする、温故知新の酒を造ってみようと思い定めたのです」

現代日本酒へのアンチテーゼ?!生酛と天然酵母と木桶造り

やるからには徹底するというのが薄井さんの主義です。乳酸を添加しない生酛(きもと)酒母造りで、かつ、蔵に棲み付いている酵母を呼び込むというだけではありません。

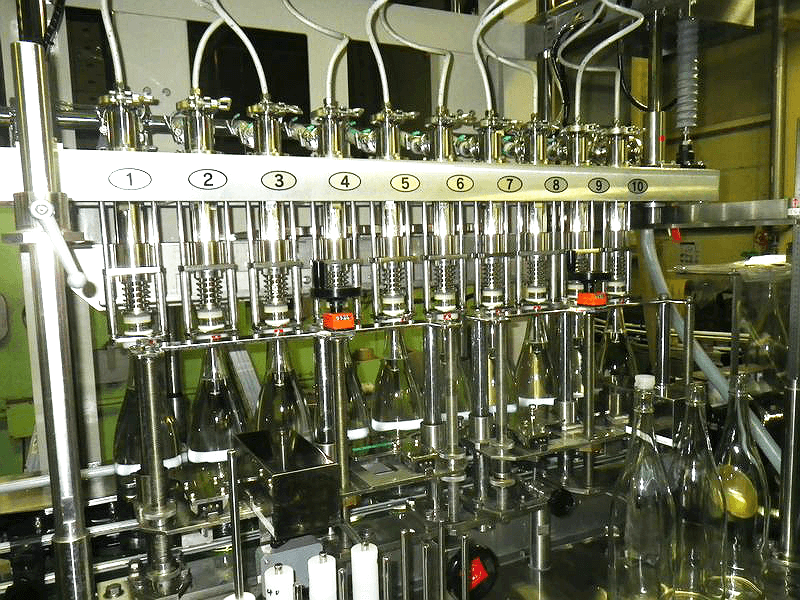

明治時代初期には山田錦などの酒造好適米は存在しなかったので、当時もあった亀の尾を採用。精米機のない時代、水車を使った精米では精度は高くなかったはずですから、精米歩合90%超と、普段食べる飯米とほとんど変わらない精米歩合で醸すことにしたのです。しかも、仕込みに使うタンクはホーローではなく、木桶のみです。

初挑戦は2年前。木桶を使った生酛づくりは以前からやっていたので、最大のポイントは蔵に棲みつく酵母を無事に呼び込めるかどうかでした。

ところが、乳酸菌による強酸環境ができあがっても、酵母はなかなかおりてきません。「やっぱりダメか……」と諦めかけたころ、ようやく酵母の活動を示す泡が湧き出してきました。それでも活動は鈍く、酒母が完成したのは55日目のことでした。速醸酒母造りの5倍前後の日数を要したのです。

そして、この酒母を使って本番の仕込みを開始。無事にお酒はできあがり、搾る段階になりました。その時は「90%超の精米のうえに蔵付き酵母で醸すとなれば、くどくて野暮ったくて、田舎臭い味わいの酒になるのではないだろうか」と予想したそうです。ところが、実際に呑んでみると……、

「洗練された透明感のあるクリアな味わいに僕ら自身がショックでした」と薄井さん。

しかも、搾ってから低温で3~4か月寝かせると、さらに味わいが良くなったそうです。

これは偶発的にできたもので、再現性はないのではないかと蔵人たちと話し合いました。ですが、薄井さんは「ひょっとすると現代の日本酒のアンチテーゼになるかもしれない。本腰を入れて続けてみよう」と決めます。

蔵人が発奮「酒造りは苦しいけれどこんなに面白いものはない」

ふた造り目となる昨シーズン(27BY)は2本の木桶をフル活用して仕込みました。仕上がったお酒はいずれも前の年のお酒とタイプは似ているものの、それぞれが微妙に個性の異なるお酒ができあがりました。看板商品として売っていけると確信した瞬間でした。

商品名は「自然の微生物に任せる」という意味で「ナチュール」として、仕込みごとに番号を振って6種類を発売。注目度は高く、いずれもすでに完売しています。

「『ナチュール』を今後も造っていけば、いかに蔵付き酵母といえども、クセは見破れるはず。傾向と対策を重ねることで、我々が目指す味わいへと進化させることは可能です。温故知新の酒造りにまい進します」と自信をのぞかせる薄井さん。

せんきんは今季(28BY)を前に新しい木桶を2本追加し、4本体制にしました。「ナチュール」も、前年の2倍造るそうです。

せんきんには「モダン仙禽」「クラシック仙禽」という速醸酒母の二本柱があり、すぐにすべてを「ナチュール」に切り替えるわけでないようですが、「『ナチュール』を造っていると、酒造りは苦しいけれど、こんなに面白いものはないということを思い知らされます。我々のモチベーションは跳ね上がるのです。徐々にではありますが、軸足がこちらへと移ることは間違いありません」と薄井さんは言い切ります。

今後、せんきんのお酒がどのように進化していくのか、目が離せません。

(取材・文/空太郎)