日本一の梅の生産量を誇り、多種多様な梅酒が造られている和歌山県。1928年に創業した平和酒造も、南高梅をはじめとする和歌山産の天然果実を使ったリキュール「鶴梅(つるうめ)」シリーズで一躍有名になった蔵です。

その平和酒造で2007年に生まれた日本酒「紀土(きっど)」の大吟醸は、華やかな香りとやさしい味わいで、国外最大級の日本酒コンテストである「IWC(インターナショナルワインチャレンジ)」の吟醸酒・大吟醸酒の部で2年連続受賞するなど、輝かしい功績を上げています。

地方の小さな酒蔵がここまで飛躍した背景には、きっと多くの人々の努力や創意工夫があったに違いありません。SAKETIMESでは、平和酒造で働く人々の素顔に迫り、蔵の成長の秘密を探っていきます。

最初にお話を伺うのは、平和酒造の"顔"として知られる代表取締役専務の山本典正さん。山本さんは、日本酒業界の若きホープとして、日本酒ファンの間でも大きな注目を集める存在です。連載第1回目の今回は、蔵に大きな変革をもたらした彼の半生を紐解いていきましょう。

幼少期から経営者を目指し、大学卒業後はベンチャー企業へ

1978年、和歌山県海南市で生まれた山本さん。幼いころから酒蔵を経営する父の背中を見て育ち、将来は経営者になりたい、会社のトップに立ちたいという気持ちが早くから芽生えていたといいます。折しも日本ではベンチャー企業の隆盛が目立ちはじめ、山本さんが大学生になる頃にはひとつのムーブメントになっていました。そのような状況もあり、「家業を継ぐ」以外の将来も視野に入れつつ、高校卒業後は京都大学経済学部に進学します。

「経営や経済の勉強をしようと思って経済学部を選んだんですが、あまり勉強にならなかったなぁ、というのが正直なところです。というのも、小さいころから父母の間で交わされる『今日お酒が何本売れた』『あの酒屋さんに行ったら他のメーカーのものをうちより安く仕入れていた』なんて会話をずっと聞いていたので、実は一番身近なところで経済を学べていたんですね。そのせいか、大学の勉強はあくまで教科書的なものだと感じていたんです。なので、麻雀をしたりドライブに行ったり、普通の大学生と何ら変わらない学生生活を送っていました」

大学卒業後、山本さんは東京の人材系ベンチャー企業へ就職し、営業や支店運営などを任され忙しい日々を送ります。意外な進路ですが、「酒と関わらない異業種に就くことができるのは、蔵に戻る前のこのタイミングしかない」と考えていたため、お酒に関わる企業への就職はまったく考えていなかったそうです。

人材系の会社を選んだのは、経営者を目指す身として、人材派遣や人事コンサルに興味があったから。そして、後に上司となる人に「うちの会社なら、営業をしたり支店を回したり、一通りのことは経験できる。将来山本くんが実家の酒蔵に戻るときのために、そういう総合的な能力を伸ばした方がいいんじゃないか」と口説かれたことが決め手になりました。

山本さんは当時を振り返り、「経営者以外のポジションで働いたという経験はすごく大きかったし、社員が高いモチベーションを持つことの大切さを学べた」と語ります。密度の濃い2年間の社会人生活を終え、いよいよ若き四代目当主となるべく、平和酒造へと帰っていくのです。

安いパック酒に依存している――浮かび上がった蔵の問題点

日本の酒蔵というと、伝統を重んじ、その味や製法を変えずに後世まで伝えていくことを生業としているイメージがあります。しかし平和酒造では、三代目・文男さん(山本さんのお父さん)の代から変化を恐れず新しいことにチャレンジする風土ができあがっており、山本さんも「伝統や格式だけの"いかにも酒蔵"という蔵には絶対になりたくなかった」と語気を強めます。ベンチャー企業の自由闊達な空気にふれたことで、その気持ちはさらに強固なものになっていました。

「蔵に戻ったらとにかくやりたいことがたくさんあって、To Doリストを作ったら100項目ぐらいすぐに埋まってしまうという状況。事務所の清掃や社員の勤怠管理など、まずはできることから始めて、またTo Doリストが増えていく……最初はずっとそんな感じでしたね。

それから、僕は自分が勤めていたベンチャー企業のように、一人ひとりが楽しんで仕事をする空気を作りたかったんです。でも実際に社員一人ずつと面談をしてみると、みんな『会社側は』という言葉を使う。『会社側はこう言ってるけど……』『会社側はこういう方針で……』と、"個人"と"会社"が相対している。主従関係のようになっていて、僕がやりたかった酒蔵の方向性とはちょっと違ったんですよね」

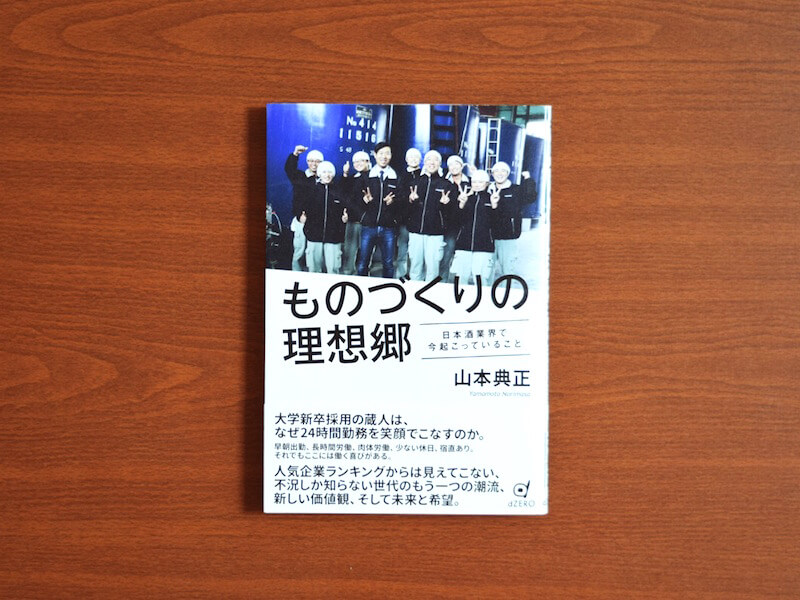

従業員が仕事や会社に対して受け身になり、不満を抱えている。社内全体のモチベーションを上げるために奔走した日々は、山本さんの著書『ものづくりの理想郷』(インプレス社)の中でも詳しく綴られています。

そうした問題点にひとつずつ取り組んで1年が経ったころ、蔵の大きな問題点が浮かび上がってきます。それは、安いパックの日本酒に売上を依存している体質。

当時、既に日本酒業界は右肩下がりを続けており、安価な日本酒のマーケットは価格競争の真っ只中にいました。大手メーカーが提示する価格がベンチマークとなり、平和酒造ら中小の酒蔵が対抗するためには商品の価格を下げるしかなく、デフレスパイラルに陥っていたのです。

「20年、30年先を見据えたときに、このままではいけないと思いました。やっぱりいい酒を作って、いいものを飲みたい人たちに届けるというマーケットに乗らなきゃいけないし、和歌山の酒蔵である理由、平和酒造である理由をもっと掘り下げたものづくりをしなければいけないと思ったんです」

「鶴梅」の大ヒット、そして「紀土」の誕生

そんな折、蔵にひとつの転機が訪れます。梅酒ブームが始まりつつあった2005年に、「鶴梅」を発売したのです。

紀州南高梅のふるさとである和歌山で、パックの日本酒づくりのノウハウを持っていた平和酒造は、ブーム以前からパックの梅酒づくりにも取り組んでいました。その技術を生かして「鶴梅」をリリースしたところ、その愛らしいパッケージとリキュールの質の高さから見事大ヒット商品に。闇雲に営業をかけるのではなく、信頼関係を結んで良い品質管理をしてくれる酒屋に販売ルートを絞るという、山本さんの新しい営業戦略も功を奏しました。

「それまでは営業先に『うちの酒を置いてください、お願いします』とこちらから頭を下げていたのが、向こうから『こんなにクオリティの高い梅酒を売らせてもらってありがとう』と感謝されるようになった。お客様から欲しがっていただけるお酒を生み出せたというのは、『鶴梅』が初めての体験でした。ひとつのヒット作が生まれたことによって、それまでの状況が劇的に変わったんです」

「鶴梅」の成功を受けて、平和酒造はにわかにその名が知られるようになりました。すると今度は、元来生業としてきた日本酒づくりを酒屋から求められるようになり、蔵は新たな課題と直面します。肝心の、日本酒の品質についてです。

実は「うちの蔵はあまりいい日本酒を造れていないのでは」とうすうす感じていた山本さん。営業先に日本酒を持って行っても、いい反応が得られないことに気づいていました。もし今のままの品質で続けていたら、せっかく「鶴梅」で良い関係を築いてきた酒屋との仲が壊れてしまうかもしれない、それは人とのかかわりを大切にしている山本さんにとって、最も避けたいことでした。

一念発起した山本さんは、クオリティの高い日本酒を造るため、杜氏たちと協力しながら試行錯誤を重ねます。オフシーズンにはさまざまな日本酒を取り寄せて試飲し、ほかの酒蔵を訪ね、講習会に参加し、その年の酒づくりに活かす。それでも理想とする味にはほど遠く、自己採点で100点満点中30点や40点の出来にしかならず、また一からやり直し……そんなことを繰り返して4年が経ち、ようやく65点をつけられるほどの品質に達します。山本さんは30歳になっていました。

「もうそろそろ勝負をかけなければ、と思っていました。苦労しても良い酒が作れず、仕方なくパックの安い日本酒に混ぜて売っていたのですが、経営者の僕としてもすごく心が痛いし、蔵人たちの士気も上がりませんよね。だから、65点の状態でもまずは世に出すことにしました。名前には、「紀州の風土」という意味と、まだまだこれから成長していく『KID(子ども)』という意味、自分たちも一緒に歩んでいきたいというメッセージが込められています」

2007年9月、後に国内外の日本酒コンテストで高い評価を受けるようになる「紀土」は、こうして誕生したのです。

自分の蔵の酒がおいしくない! 挫折をバネに大きな飛躍へ

念願の新しい日本酒をリリースした直後、山本さんは運よく知り合いの酒屋が主催する日本酒の会に招かれます。場所は東京の明治神宮記念会館、参加企業は30社、来場者はおよそ300人という規模です。当時は都内でも日本酒のイベントが数えるほどしかなく、出店できる若手の蔵はほんの1,2枠。いわば地酒の甲子園のような場所で「紀土」をお披露目できることに、山本さんの胸は高鳴っていました。しかし、杜氏と共に意気揚々と訪れた会場で、その希望は打ち砕かれることになります。

「開場前に、挨拶がてら他のブースを回ってすべてのお酒を試飲したんです。すると、30社の中で1社だけ明らかに1ランク下の酒がある、それが『紀土』でした。思わず杜氏と顔を見合わせましたね。これから300人の来場者を迎え入れるけど、おいしくないことはきっとみんなにもわかってしまう。戦に行って剣を抜いたら刃が折れていた、向こうから大群が迫って来る、さあどうする!? という状況。開場した時点で、もう絶望的な気分でした」

内心青ざめながらもなんとか日本酒の会をやり過ごしますが、終わってみれば、他の蔵と比べて自分たちのお酒だけ在庫が大量に残っているという結果に。いたたまれず、バックヤードに余った酒を持って行き「これ、良ければ使ってください」と飲食店に譲ってしまうほどでした。

「帰りの電車の中で杜氏と二人きりになって、『もうこんな思いしたくないね』と。『こんなに惨めな思い、もう絶対したくない。来年は、せめてよその酒蔵さんと同じレベルにまで上げていかないといけないね』という話をしたのをよく覚えています」

その悔しさをバネにさらなる研究と改良を重ね、「ここ数年でようやく自分たちの理想とする味に近づいてきた、95点ぐらいの酒になったと思います」と山本さんは笑みをこぼします。大きな挫折を経験したからこそ、「紀土」は現在の洗練された味わいへと成長することができたのです。

とはいえ、満点に満たない「95点」という自己評価からも、山本さんが現状に満足しているわけではないことがうかがえます。進化を続ける「紀土」、そして平和酒造は、これからどこへ向かっていくのでしょうか。次回は、山本さんが思い描く今後の展望や、蔵や日本酒業界の未来についてお話を伺いたいと思います。

(取材・文/芳賀直美)

sponsored by 平和酒造株式会社

[次の記事はこちら]