秋田県大仙市にある秋田清酒株式会社は、全国でも珍しく、ひとつの会社がふたつの酒蔵(出羽鶴酒造・刈穂酒造)を有しています。

そのひとつ、大正2年(1913年)創業の刈穂酒造は、厳寒期の長期低温発酵による山廃仕込みが特徴。淡麗繊細ながら、山廃仕込み独特の旨味や力強さが両立する酒質を生みだしています。

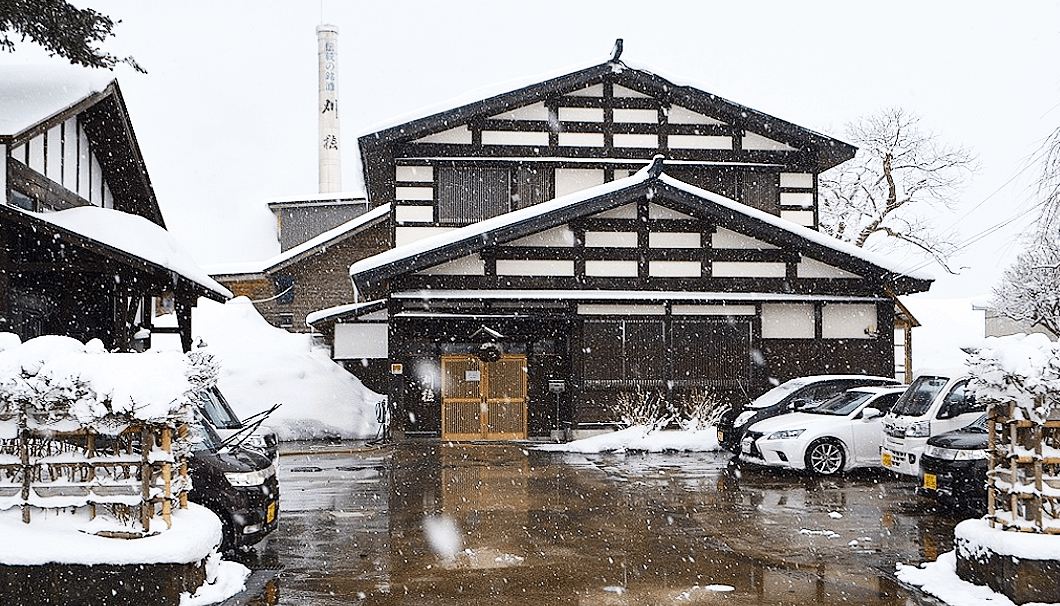

秋田県・刈穂酒造

そんな刈穂酒造が、乳酸菌と外から加える乳酸のいずれも使用しない酒母の製造方法(特開2020-188686)を独自に開発しました。

「低温糖化酒母」と名付けられた新たな味わいを生み出す製造方法について、秋田清酒株式会社 代表取締役の伊藤洋平さんにお話をうかがいました。

伝統の山廃仕込みに起きた変化

刈穂酒造では、創業当時から山廃仕込みで日本酒を造っています。

日本で山廃仕込みの手法が確立したのは、刈穂酒造が創業する少し前のころ。明治後半に東日本の酒蔵を中心に広がり、秋田県のかなりの酒蔵も山廃仕込みに取り組むようになりました。刈穂酒造も、それに準じて山廃仕込みに取り組みます。しかし、この山廃仕込みの伝統は、第二次世界大戦をきっかけに一度途絶えてしまいます。

昭和40年代後半に、当時の製造部長だった角田篤弘氏(現在は引退)が「もう一度、山廃仕込みをやってみよう」と声を上げ、蔵に残っていた昔の記録や文献をもとに、刈穂酒造としての山廃仕込みを復活させました。刈穂酒造の現在の定番商品「山廃純米 超辛口」などは、そのような経緯から生まれました。

秋田清酒株式会社 代表取締役の伊藤洋平さん

ですが、時代は平成となり、新たな問題にぶつかります。

「ずっとその山廃仕込みでやってきたんですが、現杜氏の齊藤修が先代の残したレシピ通りに山廃仕込みで造っても『なかなか思い通りにならない』という場面が増えました」

最初は「やり方を間違ったかな?」と思い、何度もやり直したりしたそうですが、それでもうまくいかなかったそう。

「うまくいかない理由をいろいろと考えました。酒母(醪の前段階で、米麹・蒸米・水・酵母を合わせたもの)を立ててから酵母を加える間に、通常は乳酸菌が働くものなんです。山廃仕込みでは、自然界や蔵の中にいる乳酸菌を取り入れて、その働きによって雑菌の繁殖を抑え、酵母が十分に働ける状態をつくるのですが、『その乳酸菌が上手く働いていないのでは?』という仮説を立ててみたんです」

この仮説について、伊藤さんは続けます。

「たとえば、大正や昭和のころの蔵と今の環境を比べて異なるのは、現代の蔵は設備が整って衛生環境がかなり向上しているということ。そのため、生酛や山廃系の酒母を造ろうとすると、『蔵内が清潔なため、雑菌と一緒に乳酸菌も淘汰されていっているのではないか』と考えたのです。

本来、山廃仕込みというものは、乳酸菌がいることを前提として、少しずつ温度を上下させながら乳酸菌の数を増やしていきます。そうして酒母の酸度を高くして雑菌の繁殖を抑えるのですが、そもそも蔵に最初から十分な数の乳酸菌がいなければ、温度を調節したとしても乳酸菌の勢力が伴わず、不要な微生物だけが増殖するというカオス状態になります。実際に腐造までいかないまでも、酒母の色が白くきれいではなかったり、妙に酸味が強かったりということが何度かありました。

また、仕込みで使う道具も昔とは変わっています。木製だった櫂棒も素材が変わり、酒母室は冷蔵庫のように空調設備が整い、酒母タンクもほとんどがステンレス製になりました。清潔になりすぎた現代の酒蔵では、自然界に住む乳酸菌の力で雑菌を締めだしていくという方法が難しくなったのかもしれません」

このような仮説から、刈穂酒造で検討されたのが「乳酸菌の力を借りずに、雑菌の繁殖を抑える」という発想の転換でした。

乳酸菌の力を借りない「低温糖化酒母」

「低温糖化酒母」と名付けられた新しい酒母の製造方法のポイントは「原則5℃以下の低温維持」と「高めの糖分濃度」です。このふたつの要素について、伊藤さんは次のように説明します。

「酒母の温度が低ければ、雑菌の活動はおとなしくなり繁殖のスピードを抑えることができます。また、麹の酵素を最大限に活用して低温のままグルコース(糖分)を増やし、酒母の糖分濃度を上げると、同じように雑菌の活動を抑えることができます。砂糖漬けの原理に近いイメージですね。

これがしっかりできれば、雑菌が非常に少ない状態で酵母の添加まで至れるだろうと考えました。酵母を投入し醪となってからは、今までの酒造りと同じような手順です」

乳酸菌や醸造用乳酸を使用せずに雑菌の増殖を抑えることを目指した「低温糖化酒母」は、酒母日数が比較的短い「速醸酒母」や「高温糖化酒母」と、それに対し、時間をかけて酒母を造る「生酛・山廃系酒母」の中間に位置する造りといえます。

伊藤さんによると、この「低温糖化酒母」は、さらに2種類に分類できるそうです。

「低温糖化酒母には、『低温短期酒母』と『低温長期酒母』の2種類があります。短期酒母のほうがより速醸酒母に近く、軽快でさっぱりとしたくどさのないお酒ができます。長期酒母のほうはこれまでの生酛や山廃に似た、しっかりと旨味やコクのあるお酒になります。もちろん、どちらも乳酸菌の活動がほぼない環境で造り、低温と濃糖を維持して雑菌の活動をブロックする点は共通しています」

いずれにしても、低温糖化酒母の肝は、乳酸菌の働きに頼らないこと。洗米や米の蒸かし、製麹などの前処理の工程も含めて、雑菌が繁殖しないように衛生面にかなり気を遣った作業を行い、同時に温度管理と糖度管理によって酒母を酒造りに最適な状態に保っています。

刈穂酒造では、まだ全ての商品が対象ではありませんが、これまで速醸酒母で造っていた吟醸系のお酒を低温短期酒母へ、山廃仕込みで造っていたお酒を低温長期酒母への置き換えを進めています。

「低温糖化酒母では、人間がコントロールできる要素を最大限に活かし、従来の生酛や山廃と同様な酒質を実現できます。蔵としては、伝統だった生酛や山廃の製法を今後も辞めたくありません。低温糖化酒母の手法がマスターできれば、あくまで山廃仕込みを軸として、その一歩先の酒造りができるのではないかと考えています。

また、この手法は酒母だけの管理では成立せず、前後も含めて酒造りすべての工程が重要です。最近では、酒蔵でも『HACCP(ハサップ)』のような衛生管理の徹底が求められるようになりましたが、そもそも低温糖化酒母は酒蔵の衛生管理が大切なので、酒質の安定と衛生管理が同時にできて、ある意味、一石二鳥の手法だと思います」

蔵の味を未来につなげるために

刈穂酒造が「低温糖化酒母」の研究に取り組み始めたのは、今から約8年前のこと。2017年からは、純米大吟醸や鑑評会出品用といった高精白のお酒にもこの製法を採用しています。

2019年秋に、低温糖化酒母の手法で醸造した限定酒「刈穂 特別純米酒(山田穂・渡船)」を、翌2020年秋には、この製法のアイコン的な商品となる米違い4種の限定流通商品「刈穂 純米吟醸(秋田酒こまち・美郷錦・百田・一穂積)」を発売しました。

2021年2月には、高アルコール・極辛口という実験的な数量限定品「刈穂 RESISTANCE+27」を発売し、現在に至ります。

2021年春以降も、新たな酒質設計で、米違い4種の「刈穂 純米吟醸」が限定流通商品として順次発売される予定です。

刈穂酒造「刈穂 純米吟醸」

昨年秋にリリースした4種については、刈穂酒造の蔵付き酵母と、秋田県ゆかりのきょうかい6号酵母の2種類の酵母を使って仕込みました。2021年に発売される「刈穂 純米吟醸」は、さらに4種それぞれの酒米の特徴にあわせて、「一穂積×刈穂蔵付き酵母」「百田×AK-1(秋田流花酵母)」「秋田酒こまち×アキタコンノNo.24」「美郷錦×UT-1(AKITA雪国酵母)」と、使用する酵母も変えています。

この組み合わせは、酒が仕上がったときの最終的な完成像に合わせて、酒米と水に対して相性のよい秋田にゆかりのある酵母という基準から選ばれています。いずれも数値による酒質設計に囚われすぎず、輪郭やバランスを大切にした自由な造りをしたことで、それぞれの個性の際立つお酒に仕上がっていました。

「この低温糖化酒母は、あくまで刈穂伝統の山廃仕込みを進化させたものです。新しい製法自体に注目するよりも、新しい製法から生まれる新しい味わいを感じていただきたい」と話す伊藤さん。

一般的な酒造りの手法で乳酸菌が上手く働かなかったり、微生物の淘汰がうまく進まなかったりすると、酒母の中にオフフレーバーとされるものが残ってしまい、それは醪に移行しても簡単には消えません。それが、最終的にお酒に「クセ」のようなものとして残ってしまうのですが、乳酸菌の力を使わない低温糖化酒母ではその心配はありません。

「ですが、お酒の味がよりきれいになるといっても、単にきれいなだけのものではつまらないです。その蔵で造る酒にはその蔵の味があるし、その土地の米や水の味、麹や酵母由来の味もあります。もともと備わっている素材由来のおいしさを、不要な雑味に邪魔されず、一番いいところを、そのまま感じてもらいたい。それができるのが低温糖化酒母の一番のメリットだと思うし、それを今後も追究していきたいです」

新手法を導入して、これまでの「刈穂」の味わいに親しんだお客さんが離れてしまうかもしれないという心配もあったそうですが、今のところそのようなことはなく、「飲みやすくなった」との声も増えているといいます。

刈穂酒造が古くから紡いできた山廃仕込みを進化させた、新しい酒母の製法「低温糖化酒母」。この製法を活用して、刈穂酒造がこれからどんなお酒を造っていくのか楽しみでなりません。

(取材・文:髙橋 亜理香/編集:SAKETIMES)