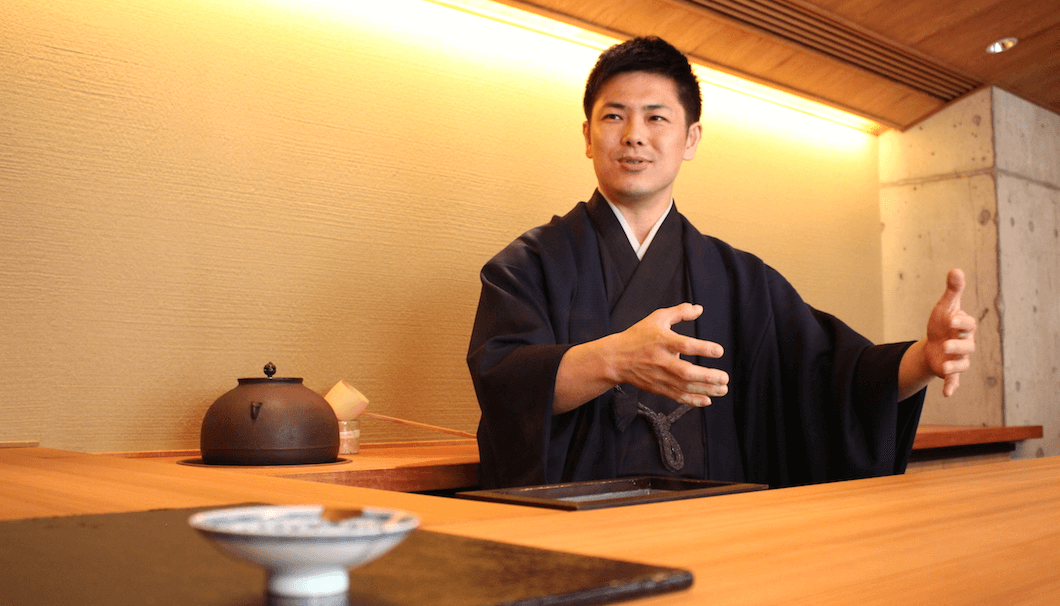

独自の視点をもったオピニオンリーダーの言葉から、日本酒の未来への視座を探る連載『オピニオンリーダーの視点』。第6回は、開業からわずか1年でミシュランの星を獲得した、神楽坂の和食店兼ギャラリー「ふしきの」の宮下祐輔(みやしたゆうすけ)さんです。

宮下さんは日本酒と正統派の懐石料理に、現代作家の作品や骨董の酒器を合わせることで、より豊かな体験価値を提供しています。また、海外で日本酒のセミナーや酒器の展示会を精力的に行い、日本文化の伝承・普及に尽力しているひとりでもあります。SAKETIMESを運営するClear Inc.の代表・生駒龍史が、その思いを伺いました。

料亭のアルバイトで培った、日本酒と器の基礎

生駒龍史(以下、生駒):日本酒の名店は数あれど、酒・料理・酒器の組み合わせで、本質的な体験価値を追求している店はなかなかありません。なぜ日本酒や器に興味をもったのでしょうか?

宮下祐輔(以下、宮下):京都で大学生活を送っていたころ、就職までのアルバイトを探しているときに「何か仕事に役立つものを」と思い、料亭・京都吉兆(グランヴィア店)で働くことにしたんです。

料亭での接客は初めてで、とにかくすべてが新鮮でした。常連のお客様にお出しした料理と食器の組み合わせなど、すべてを手書きで残さなければならないので、焼物に関する知識はそこで身につきましたね。実は、当時その調理場にいたひとりが「ふしきの」で料理長を務めている荒巻吉男さんなんです。

世代が近いこともあって、調理場の方々から懇意にしていただきました。自宅で料理を振る舞っていただいたり、日本酒で有名な酒屋さんや陶磁器のギャラリーに連れて行っていただいたり......特に、日本酒と陶磁器については初めて知ることばかりで、このときの経験が今の基礎になっていると思います。

生駒:それから、一旦は就職されたんですよね。

宮下:関西で営業の仕事をしていました。ただ、プライベートでは唎酒師の資格を取ったり、ギャラリーに通ったりしていたんです。関西のギャラリーには「お客さんを育てよう」という気質があるんですよね。まだ20代前半の僕みたいな若輩者にもいろいろなことを教えてくれました。「この人は良い作家さんやから、買うといた方がええ」「それは無理して買わんでもええ」......お店の方とのコミュニケーションを通して、モノを見る目が養われていったと思います。

それから東京へ転勤することになったタイミングで酒匠(唎酒師の上位資格)が復活することになり、運良く合格することができました。その翌年に開催された「第2回世界唎酒師コンクール」で、最年少ファイナリストになり、いろいろな場所で日本酒や酒器のセミナーを行うようになったんです。

なぜ、酒は「酒道」となり得なかったのか?

生駒:会社員として働きながら、日本酒や酒器との縁はずっと続いていたんですね。自分のお店を出そうと考えたきっかけは?

宮下:東京へ来てから茶道を学び始めたことが大きいですね。私が習わせていただいている遠州流茶道から、多くのことを学ばせていただきました。

ちょうど茶道が成立する前に書かれた『酒茶論』という文献に、ふたりの男性がお茶とお酒のどちらが優れているのか言い争い、最終的には「水が重要だ」ということに落ち着くおもしろい話があります。当時、お茶もお酒も嗜好品として珍重されていたにも関わらず、なぜお茶だけが「茶道」という総合芸術に発展し、お酒は「酒道」とならなかったのか。それが不思議で仕方ありませんでした。

当時は、京都・栂尾(とがのお)のお茶がもっとも美味しいとされ、それを本茶として、どれが本茶かを当てる"闘茶(とうちゃ)"と呼ばれる大名同士のテイスティングゲームが流行していました。この闘茶を否定し、侘茶(わびちゃ)を大成したのが、"茶道の祖"とされる村田珠光です。

このときに「茶道」が成立し得る、大きな発想の転換があったと考えています。闘茶は「どのお茶が美味しいか」を議論するので、美味しいお茶とそうでないお茶の存在が前提です。闘茶を否定したということは、その議論を止めたことを意味します。「すべてのお茶は美味しい」という前提の上で「どうしたらそのお茶をより楽しむことができるか」に心を砕くようになりました。たとえば、夏は涼味を感じてもらえるようにガラスを使った茶道具を用いたり、スッキリとした形状の平茶碗を用いたりするなどの演出がまさにそれです。

「どの日本酒が美味しいか」という議論は、闘茶と同じ前提条件に立っているので、茶道のような総合芸術に成り得るはずがありません。しかし、茶道と同じように「すべての日本酒は美味しい」という前提の上で、「どうしたらそのお酒をより楽しむことができるか」を考えていくことで、「酒道」なるものができるのではないか。そう思ってできたのが「ふしきの」です。

生駒:宮下さんにとって「ふしきの」が最初のお店なんですよね。お店をつくるのは、大変だったのではないでしょうか。

宮下:どんなことにも"流れ"がありますが、まさに「ふしきの」をオープンしたときはそれを感じました。しかるべきタイミングで出会うべき人に出会い、必要なものが目の前の現れ、いろいろな要素が噛み合って、ひとつのお店ができていったのです。特に、荒巻さんが東京へ出てくる決断をしてくれ、現在は神楽坂の料理店「蒼穹(そうきゅう)」を営まれている多田正樹さんが、当時、いっしょにサービスを担ってくれたことは重要でした。ふたりには感謝しきれません。

オープンしてから少しずつ「ふしきの」のスタイルが確立し、ありがたいことに、翌年にはミシュランでひとつ星の評価を頂きました。当時、ワインリストのない和食店がミシュランガイドに載ることは、極めて異例だったのではないでしょうか。正直に言って、経営は決して楽な状態ではなかったのですが、ミシュランに限らず、当時さまざまな雑誌に掲載していただけたことは、とても大きな励みになりました。その後、オープンから2年間は、昼間の会社勤めとの"二足のわらじ"でしたが、多田さんが離れるのをきっかけに会社を辞めて、「ふしきの」に専念することにしました。

生駒:宮下さんはどちらかというと理論派ですよね。現場に立って、ひとりでサービスをするあたって、不安はありませんでしたか。

宮下:僕は、多田さんのように人の心の機微を読むようなサービスはできません。でも、いろいろなことを体系立てて考えるのは得意なので、お客様と対峙しながら、仮説を立てては検証し、試行錯誤をしながら「どうしたらそのお酒をより楽しむことができるか」のメソッドを体系化していきました。点在していた考えがひとつの線になって、それが折り重なって面になって......新しいサービスの手法を探求し続け、最近、やっとその体系がひとつの"円"になった印象です。特に今の新しい店舗に移転してからは、サービスは格段に進化していると思います。

日本酒の楽しみ方にタブーをつくるべきではない

生駒:いろいろなお店へ行く機会がありますが、ただ高いだけでは満たされないものがあるんですよ。良いお店には必ず驚きと発見があって、感動がある。「あのお酒が美味しかった」という個別の体験ではなく、全体的なワクワクを持ち帰るような。「ふしきの」では、まさにそれが体験できるんですよね。特に感動的なのは、日本酒の味わいや食事との相性に合わせて酒器を選ぶサービス手法。なぜ、このスタイルでやっていこうと思ったのですか。

宮下:お店を始める前、酒器を替えて同じお酒を飲んでみたとき、「舌がおかしくなったんじゃないか」と思うくらい、味わいが違うものに感じられたことがあったんです。そのときは、夏はガラス、冬は陶器など、茶道具のように季節ごとに酒器を替えて提供したいと思っていたのですが、味わいまで変わることがわかって、少しずつ研究を始めました。いろいろな要素ごとに酒器を並べてグルーピングして試飲し、仮説を立て、また条件を変えてその仮説を検証してという繰り返し。酒器によってどのように味わいが変わるのか、だいたいの感覚を掴めたのは、お店をオープンした頃。その後、少しずつ今の体系が完成していきました。

ふしきので取り扱っている若手作家の酒器

生駒:ペアリングを考えるときに、何か他のお店を参考にされたりしていますか。

宮下:ワインと日本酒をミックスしたペアリングを提供するお店も増えているので、できるだけ勉強に行くようにしていますが、やはり、ワインと日本酒はペアリングに対するアプローチが大きく異なると思っています。

生駒:やはり、温度の違いですか?

宮下:ワインの場合、食材の脂を酸味で切りますが、日本酒の場合、酸味だけでなく、温度でもそれができます。今では、肉料理やチーズと燗酒を合わせるのは、広く認知されてきていると思いますが、お燗の手法を工夫すると、さらにおもしろいペアリングができるんです。

生駒:どんなペアリングですか?

宮下:まずはこのお燗を飲んでみてください。

生駒:口当たりはまろやかですが、余韻には爽やかなキレがありますね。今まで飲んできたどんなお燗とも違う印象です。

宮下:生原酒を温めた後に同じお酒の冷たいものを少し足した、お燗と冷酒のミックスです。日本酒には、冷やすと美味しく感じる冷旨酸(れいしさん)と、温めたときに美味しいと感じる温旨酸(おんしさん)が含まれますが、温度のコントロールをうまく行えば、それらをミックスすることによって、冷旨酸と温旨酸をレイヤーのように重ねることができるんです。

生駒:おもしろい発想ですね。

宮下:最近は、コース料理に金目鯛のお造りをお出ししていましたが、脂がのった金目鯛をさっぱりと召し上がっていただくよう、すだちを添えています。脂を切るという意味ではお燗との相性が良いのですが、柑橘系の酸味は冷旨酸との相性が良くなります。こういうときにこのミックス燗を合わせることで、金目鯛の脂を切りながら、後口ですだちの酸味とも同調するという、ワインでは考えられないペアリングが実現できるんです。料理人の立場からすれば、ひと皿にさまざまな要素を組み合わせて、五味のバランスを整えるのは当然のこと。このミックス燗のように、あらゆる味わいをレイヤーのように重ね合わせる手法は、ペアリングの新しい可能性を秘めていると思います。

生駒:宮下さんは日本酒に加水したり、ブレンドしたり......日本酒の提供方法にタブーがないですよね。

宮下:これはお店のサービススタイルが影響していると思います。日本酒のメニューはありませんし、最初から最後まで完全におまかせで料理とペアリングさせるスタイルを貫いてきました。手元にある日本酒で完璧に合わせることができないのであれば、どうしたらより完璧に近づけられるかを考えなければなりません。加水やブレンドはもちろんのこと、お店で行っているあらゆる提供方法は、その過程で生まれたものです。

生駒:日本酒はどのようなポイントで選んでいるのでしょうか。

宮下:最近、仕込み水の重要性をあらためて感じるようになりました。料理に合わせるとき、特定の銘柄が頭に浮かぶこともありますが、多くの場合は「この地域のお酒を合わせたい」と、エリアの絞り込みから始めます。これに紐づいているのが仕込み水で、その水質によって、どんな料理や素材と相性が良いのかがある程度決まってくるような気がしてならないのです。将来的には、仕込み水の水質で、ペアリングの方向性をグルーピングできるのではないかと思っています。

生駒:ある酒蔵の杜氏が「どんな風に造っても、水の個性だけは変えることができない」と話していました。人間も、外見は取り繕うことができますが、性格はにじみ出てくるものですよね。

宮下:本当にその通りだと思います。

「どれが美味しいか」から「どう楽しむか」へ

生駒:宮下さんは海外でも精力的に活動されていますよね。やはり、日本酒が海外でも注目を浴びているからでしょうか。

宮下:日本酒の輸出は増加傾向にあり、海外でどのように日本酒が飲まれるかは重要なテーマだと思っています。現在、海外の多くのレストランでは日本酒がワイングラスで提供されていますが、僕のイベントでは、ワイングラスだけでなく、日本の陶磁器や漆器でも日本酒を楽しんでほしいというメッセージを発信し続けています。

生駒:なぜ、ワイングラスではダメなんですか。

宮下:試しに、ワイングラスと日本の陶磁器で飲み比べてみてください。

生駒:まったく違いますね。

宮下:ワイングラスのほうが香りを取りやすいというメリットがあるものの、味わいとなると話は別。一般的に日本酒の酸味は、陶磁器のほうが豊かに感じられるはずです。

もちろん、ワイングラスを否定するつもりはありません。そのほうが適切な場合もあります。もっとも重要なことは、こうした違いがわかったうえで器を選んでいるかどうかです。

ワインが素晴らしいのは、単なるアルコール飲料としてではなく、"文化"として輸出されていったことです。ワインの性質によってさまざまなグラスを使い分けること、白ワインと赤ワインとでセラーの温度が異なること、白身系の魚料理には白ワイン、赤身系の魚料理や肉料理には赤ワインを合わせることは世界中の誰もが知っています。ワインの場合、どのように楽しむかというメソッドが確立され、"文化"として輸出されているからこそ、世界中に根強いファンを生み、その文化が輸出先でもきちんと継承されているのです。残念ながら、今の日本酒は"文化"として輸出されているとは到底言えません。単なるアルコール飲料として輸出されています。どのように楽しんでもらうかには、誰も疑問を抱かないのです。

生駒:日本酒の楽しみ方については、まだ充分に伝えきれていないかもしれませんね。

香港で開かれた酒器展の様子

宮下:美味しいものは、国境や言語、文化の壁を超えて伝えることができます。だからこそ、海外で提供されているその日本酒が、本当にもっとも美味しい状態なのかどうか、真剣に考えていくべきだと思います。輸送や保管の問題もありますが、器の選び方や温度の調整、料理とのペアリングなど、ポテンシャルをもっと引き出すことができるのに、そのために必要なことをまだ何ひとつできていません。まだポテンシャルを発揮できていない状態で、おかしなレッテルを貼られてしまうのは、とても残念なこと。日本酒に限らず、あらゆる日本文化にとって大きな損失です。

生駒:海外の日本酒市場を見ていて、日本酒というよりも、日本や日本文化のことが好きだと言う方は決して少なくありませんよね。

宮下:お酒は、その国の文化に興味をもつためのわかりやすい入口だと思っています。文化としての魅力が伝えられていたなら、お酒だけでなく、和食、陶磁器や漆器、茶道や華道、さらには日本の伝統的な建築物にまで興味をもってもらえるかもしれません。その意味で、日本酒が単なるアルコール飲料として受け入れられるか、総合的な日本文化の体験として位置づけられるかは、この先の日本文化にとって大きな違いを生むのではないでしょうか。

生駒:日本酒が日本文化へのエントリーになるとは、まさにその通りですね。今後、日本の人口が減っていくのは明らかで、日本酒に限らず、あらゆる日本文化が国内だけでは支えられなくなってきている。その意味では、海外に日本酒がどのように伝わるかは重要ですね。今後、海外に向けてのさらなる取り組みはありますか。

ふしきのでは、不定期に酒器セミナーを開催している

宮下:「ふしきの」で扱っている酒器は一点ものになるためどうしても高額にならざるを得ません。そのため、現在は有田焼の窯元とともに「ふしきの」のサービスメソッドを反映したオリジナル酒器を開発中です。また、セミナーでやっているエッセンスを英語のテキストにまとめ、日本酒の楽しみ方をその酒器とともに発信していきたいと思っています。もちろん日本語版も同時に展開する予定です。お店の席数が15席ですから、どんなにがんばっても1日15人に最良の体験をしてもらうのが精一杯。別の手法を導入することで、より裾野を広げていきたいと考えています。

生駒:宮下さんの取り組みが広がって、日本酒が文化として世界中で受け入れられれば、日本酒に携わるあらゆる人にとってまだ見ぬ世界が広がっていきます。それこそ、宮下さんが目指す理想の未来ですね。

宮下:理想の未来......究極的には、世界平和なんでしょうね。日本酒だけでなく日本文化が世界中の人に受け入れられる。それを心の底から素晴らしいと思ってくれる人がいたなら、その人と戦争しようなどとは思わないはず。国境や言語、文化を超えてひとつの価値を共有することは、本当に素晴らしいことだと思います。

インタビューを終えて

飲食店の経験がなかった宮下さんが、どのようにして「ふしきの」を一流の店にしたのか、ずっと気になっていました。

話を聞いて、学生時代に京都吉兆の料理人たちと、東京に来てからはお茶の師範と、一流の方のそばに身をおいていた宮下さんだからこそ、高いレベルのサービスを実現できるのだと思いました。

最前線に立っているからこそ、深いけれどマニアックではない、身近だけど浅くはない日本酒の提供ができる。今回、センスと理論に裏付けされた「ふしきの」の魅力をあらためて感じることができました。(生駒)

(取材・文/大矢幸世)

この記事を読んだ人はこちらの記事も読んでいます

- 価格競争に陥らない、新たな日本酒の価値を──長期熟成日本酒Bar「酒茶論」店主・上野伸弘さんインタビュー (前編)【オピニオンリーダーの視点 vol.1】

- 日本酒という"作品"を輝かせる伝道師として──「GEM by moto」千葉⿇⾥絵さんインタビュー【オピニオンリーダーの視点 vol.2】

- 酒の頂点を目指して「おいしい」を追いつづける──世界に轟く獺祭ブランドを育てた旭酒造・桜井博志会長インタビュー【オピニオンリーダーの視点 vol.3】

- 酒蔵のM&Aが日本酒業界にもたらす未来とは?──酒蔵グループ経営のパイオニア・田中文悟氏インタビュー【オピニオンリーダーの視点 vol.4】

- 文化を超えなければ、SAKEの拡大はありえない ─「マスター・オブ・ワイン」大橋健一さんインタビュー(前編)【オピニオンリーダーの視点 vol.5】