2017年を迎えました。東京オリンピックに向けて世界中の視線が日本へと注がれ、日本酒市場にも前向きなムードが漂うなか、注目を集めている酒蔵が和歌山県・平和酒造です。

「酒-1グランプリ」で優勝し、数々の日本酒イベントを成功させるなど2016年の活躍が記憶に新しい平和酒造ですが、蔵を率いる四代目当主・山本典正さんは、2016年の日本酒業界をどう捉えたのか。そして、2017年の動向をどのように予測しているのか。

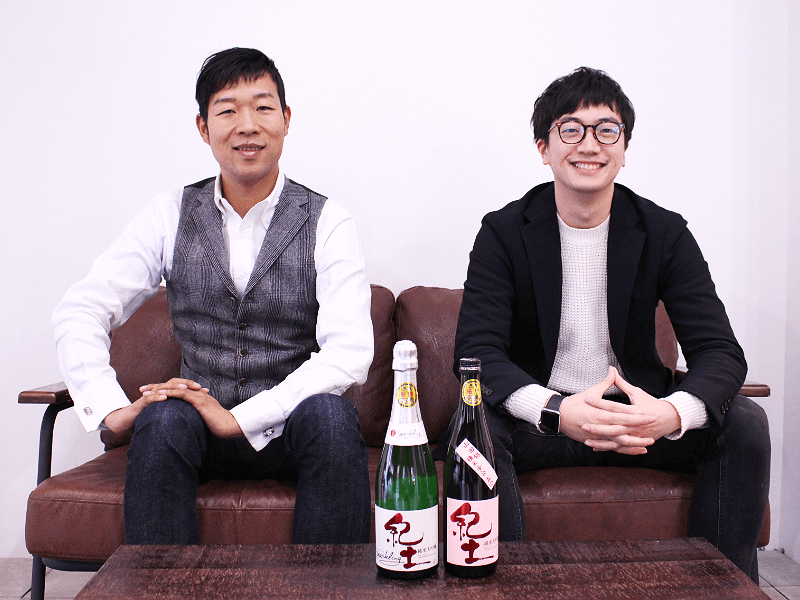

今回は「新春特別対談」として、平和酒造・山本典正さんとSAKETIMES・生駒が「2016年の振返りと2017年の展望」をそれぞれの視点で話します。相互インタビューの形式で行われた本対談では、どのようなことが語られたのか。 まずは「山本典正の視点」からお送りします。

日本酒業界に大切なのは“価値のイノベーション”

生駒龍史(以下、生駒):これまでも、SAKETIMESでは山本さんの経歴や平和酒造の成長、日本酒業界発展に向けての取り組みについて取材させていただきました。ここで改めて、大学を卒業してから現在に至るまでの、山本さんの活動について簡単にお話しいただけますか?

山本典正さん(以下、山本):京都大学経済学部卒業、東京の人材系のベンチャー企業で人事コンサルなどを務めた後実家の蔵に戻り、現在は平和酒造四代目当主を務めています。2005年に「鶴梅」というリキュールのシリーズを発売したのですが、おかげさまでヒット商品になり、その後「紀土」という日本酒が生まれました。「紀土」の誕生は、酒蔵の組織改革という意味でも、大きなターニングポイントになりましたね。その後は酒造りを続けながら、東京や地元・和歌山でさまざまな日本酒のイベントを開催し、日本酒の魅力を伝えていく活動を続けています。

生駒:メーカーは、“日本酒を造ること”が基本的な仕事で、造った後の消費者との接点は飲食店や販売店が担う、というスタンスがこれまで多かったと感じています。一方で山本さんの場合は、自らイベントを開催するなど、消費者に近づこうとしている印象があります。やはりご自身でも、お客様との接点づくりは意識されているんですか?

山本:そうですね、僕は平和酒造の当主として、“酒を造る”というのは全体の仕事の80%から90%ぐらいを占めていると思っています。そして、だからこそ残りの10%や20%が非常に大事だと考えているんです。日本酒の蔵は、「営業が得意」という蔵と、「造るのが得意」という蔵のふたつに大きく分けられると捉えています。前者は営業をすれば売れると思っているので、いいお酒を造ろうという努力を怠る。一方、後者はお酒を造った時点で仕事を終えたと思ってしまい、営業に力を入れない。どちらが成功しやすいかというと、僕は後者の方だと思います。ただ、こと日本酒においては「いいものを造ったからそれで終わり」でいいのだろうか?と思うんです。酒造り以外の10%や20%の部分で、日本酒の楽しさを知ってもらえるようなことをしなければいけないと考えています。

生駒:それってすごく消費者目線の考え方ですよね。いい酒があっても、それをどう楽しめばいいのかわからないというのは、消費者にとって大きなハードルだと思います。足りなかったその部分を、山本さんはイベントなどを通してきちんと消費者に伝えていらっしゃいますよね。

山本:プロダクトとしてのイノベーションというのは、日本酒業界としてある程度やりつくしていると思うんです。たとえば15年前や20年前に比べると、今のお酒はずっとおいしくて、現代の食にも合っている。ただ、それと同時にやらなければいけないのが、“価値のイノベーション”なんです。日本酒って未だに、コタツの上に一升瓶があるとか、赤提灯の店に並んでいるとか、日本の中ではあまりかっこよくないイメージが根強いですよね。ところが、たとえばニューヨークなどでは、日本酒がレストランやホームパーティーといったシーンで振る舞われ、非常にクールなものとして捉えられています。シチュエーションや飲むシーン、受け手や場所が変わるだけで、完全に脳内のイノベーション、つまり“日本酒の価値のイノベーション”は起こせると思いますし、僕がやりたいのはまさにそういうことなのです。

生駒:なるほど、それは連載第2回目でもおっしゃっていましたけど、「日本酒をかっこいいものにしたい」ということですね。

山本:はい。ただ、そのためには味もかっこよくなければいけない。パッケージだけきれいにすればいいのではなくて、ラベルも中身も含めて、お酒を見たときに、みずみずしさや躍動感、魂を感じるようなお酒を造りたい。そういうオーラを自分たちのお酒にいかにまとわせられるか、が大事だと思います。そして、そんなお酒を造り続けられる酒蔵が、日本酒業界に貢献できるプレイヤーになれるのだと思います。

生駒:いい酒を造るだけではダメだし、パッケージをおしゃれに見せるのも手法のひとつに過ぎない。すべての行動が、日本酒という価値そのもののイノベーションを起こすことにつながってるのですね。

山本:良くないものを営業して売ろうとするのは意味がないことですよね。日本酒業界が低落し続けてもうすぐ45年が経とうとしていますが、未だに結果を出せていない。そんな状況にもかかわらず、旧来の商品をそのまま届けたって、お客様はついてきてくれませんよね。一度会社のトップが自社のお酒の棚卸しをして、自分たちの商品がどの程度のレベルに達しているのか、改めて考えるべきではないかと思います。

生駒:なるほど。「ひょっとしたら良くないかもしれないけど、営業で売ってきて」という状態で、市場に出ているお酒もあるのでしょうか?

山本:そういうこともあるでしょうし、もしかしたら良くないものだと気づいていない蔵もあるかもしれません。今は、どんなものでもとにかく営業すれば売れるという時代ではなく、造り手から見ても「これはいいものだ!」と自信を持って言えるものでないと売れない時代に来ています。酒蔵として、自分たちのお酒に「いい状態でさえ飲んでくれれば、僕らのお酒は絶対においしいと思ってもらえる!」と確信を持った状態じゃないと、売ってはいけないと思います。

業界を引っ張っていく若い蔵元が芽生えてきた2016年

生駒:2016年も、日本酒業界全体の動きはより活性化し、情報量も増えたように思います。言わば“ごった煮”のような今の状況について、山本さんがどのように感じているかをお聞きしたいです。

山本:“ごった煮”の状況自体は悪いことではないと捉えています。いろいろな角度から日本酒を盛り上げていくということは、日本酒の可能性を広げていくために非常に大切です。僕は日本酒文化を広げていくことに社会的意義のようなものがあると感じていて、地方創生や伝統産業の継承、中小企業の活性化など、社会全体がその方向に動いているんだと思います。ただ、ここから本当にいい種がいくつ出てきて、いかに健全に育っていけるか。活発な動きが増えたことよりも、これが3年後、5年後どのように進化していくかの方が大事だと思います。

生駒:僕も業界の動きが活性化することはマーケットとして健全だと思うんですけど、一方で、有象無象が出てくるということも当然あると思うんですね。それもすべて含めて是と捉えていらっしゃいますか?

山本:日本酒業界って、どこかですごく保守的な部分があるじゃないですか。その保守的な部分に対して、新しい価値観を吹き込んでいくということは、若くて新しいチャレンジをしていく人たちにとって必要なことでしょう。ですから、SAKETIMESさんのような新しい形のメディアの存在ってすごくありがたいんです。

生駒:ありがとうございます。

山本:有象無象というのもウェルカムで、「どんどんやってくれ!」と思う一方「ただ、いい物しか残らないよ」とも思います。日本酒を飲むお客様もセンスが良くなってきているので、悪いサービスや悪い情報を流すものというのは、選択されなくなっていくと思うんです。これは新しいメディアについての問題だけでないでしょう。日本酒業界やメディアやお客様にとって、今まで良いとされてきたのって、「涙・根性・情熱」みたいな、クラシックでスポ根的なモデル。ですが、今の消費者はそれと同じものを求めていないかもしれない。これまで日本酒に関わってきた人たちの正解が、現代のお客様が求めていることと少しづつずれを起こしてきているように感じます。

2016年、僕が一番日本酒業界でヒットしたと思う本は、葉石かおりさんの『日本酒マニアックBOOK』(シンコーミュージック刊)。酒蔵がIKEAのカタログ風に紹介されていたり、蔵元をグラビア風に撮影したり……いわば、これまでの日本酒のメディアが発信したいことではないことをやった結果、お客様から大きく反響があった一冊です。葉石さんは非常に頭が柔軟で、今の若い消費者が何を求めているかという部分を、感性豊かに捉えていらっしゃるんですよね。そういう方が増えてくれることはすごく嬉しいし、日本酒業界の活性化にも繋がるんじゃないかなと思います。

生駒:僕も『日本酒マニアックBOOK』は拝読しました。たしかに、日本酒の勉強をしたいなら他の本で十分だと思いますが、、「日本酒ってなんか面白そうだな」という雰囲気を伝えるのにはすごくいい本だなと思います。

山本:2016年を振り返ってみると、若い蔵元さんの台頭も目立った1年じゃないかと思います。20代・30代の若いプレイヤーがたくさん現れてきて、将来は彼らが日本酒業界を引っ張っていってくれるんじゃないかなと感じました。僕はこれまで若手として他を引っ張る立場でやってきましたが、さらに若い人たちが出てきた、引き継ぐべき人たちがちゃんと芽生えてきていると感じたのが2016年でしたね。

生駒:僕は、山本さんが具体的な後進育成をしているイメージがあまりなくて……どちらかというと、背中を見せるというか、山本さんのやっていること自体が教科書になるような意識でいらっしゃるのかなと思っていました。

山本:実は結構しているんですよ。しかし、後輩とはいえ、若い蔵元さんたちはみんな一国一城の主。僕はそこに敬意を払っているので、頭ごなしにあれこれ言いたくない。先輩風を吹かせて「こうしなきゃいけない」みたいなことを言うつもりは全くありません。先輩としては、蔵元さんたちが自分たちで戦っていけるような舞台を用意してあげられればいいかなと思っています。

生駒:なるほど。山本さんが特に注目している若手の蔵はありますか?

山本:いろんな蔵がありますね、埼玉の石井酒造や、岩手の赤武酒造、新潟の加茂錦酒造……20代のうちから蔵に戻って、1,2年で市場にスッと入って来るようないいお酒を造っている。それってすごいことですよね。もちろん、平和酒造にとっての競合になるという側面もありますが、日本酒の業界全体として考えると、若くて新しいスターが生まれることはとてもいいことだし、本当に嬉しい。一方で僕はどうするのかというと、若い人たちとは違うルートで、彼らよりもっとスピードを上げて走っていかなければと思っています。

生駒:平和酒造として、2016年特に力を入れたことや、成長した、大きく伸びた、と実感できたものは何かありますか?

山本:2016年は、対外的にうちの蔵は非常に良い年だったと思われているのではないでしょうか。酒-1グランプリで優勝できましたし、いくつかの日本酒イベントを成功させることもできました。ですが、僕自身は少し悩んだ年でもあったんです。まさに今、日本酒業界を盛り上げるためにたくさんの種が蒔かれている中で、この現象をどういう風に捉えるべきか、平和酒造がどういうポジショニングでやっていくべきかというのを悩んだのが2016年でした。

生駒:そうだったんですね、意外でした。

山本:もう解決しましたけどね。自分たちの行く道はわかってきて「2017年はこうしていこう」というビジョンが見えてきました。

生駒:事業の話でいうと、平和酒造としては日本酒だけでなく、クラフトビールや梅酒もあると思うのですが、特に2016年に伸びが良かったもの、変化があったものはありますか?

山本:2016年はやはりクラフトビール「HEIWA CRAFT」の立ち上げでしょうか。僕自身がクラフトビールを好きで始めた事業なのですが、クラフトビールのマーケットを知ることができたのは非常に大きかったです。イベントに来るお客様もライトユーザーが多いので、オープンな空間で、音楽が流れていて……僕は4年ぐらい前からクラフトビールをリサーチしていたんですが、「日本酒にフィードバックできることがいっぱいあるな」と思いました。そういう部分での取り組みの一部を「AOYAMA SAKE FLEA」や「若手の夜明け」などのイベントに組み込んでいるんですよ。

生駒:そうなんですね。ビールのマーケットを知ることで、日本酒事業に還元できることは何かありましたか?

山本:改めて、「米からできる日本酒って穀物の酒なんだな」と思いました。果物の酒であるワインと穀物の酒である日本酒は、よく並列で語られるのですが、似て非なるものだ、と。“日本酒とビール”の方が、“日本酒とワイン”より近いかもしれないと思ったのです。果物のお酒というのは、原料の果物を収穫したら、そこから近い場所ですぐに発酵させないと傷んでしまうし、保存もきかない。対して穀物のお酒の場合、たとえば日本のビールメーカーは海外から原料の麦を仕入れて、日本酒の酒蔵も大体が蔵から離れた場所で収穫される米を使っています。これはなぜかというと、麦や米が輸送もできるし保存もきく穀物だから。この本質をきちんと捉えて考えると、「日本酒という穀物のお酒が歩む道のヒントは、実はビールの中にある」というのが、2016年に気づいたことです。2017年はその考えを基に事業を展開していきたいと思っています。

生駒:おもしろい! 夢のある話ですね。ちなみに、海外で育てた米や麹を使って海外で日本酒を造る、現地醸造についてはどう思いますか?

山本:僕はすごくいいことだと思いますね。日本酒もビールと同じ穀物のお酒なので、比較的現地醸造しやすい。そういう意味では、日本酒という共通言語が世界中に広がる可能性を感じます。日本はこれまで、よその国が開発した土俵の上で戦ってきたけれども、日本酒は日本の土俵で作り上げられるもの。だからこそ僕は現地醸造大歓迎、どんどん土俵に乗って戦ってほしい。逆に日本のメーカーが海外で現地醸造することがあってもいいと思うし、僕自身もチャンスがあれば挑戦してみたいですね。

日本酒を日本の消費者とともに育て、海外に通用するコンテンツに

生駒:日本酒市場は、生産量だけを見れば右肩下がりという現状です。そのことについてどう捉えていらっしゃいますか? また、市場を成長させるためには、僕たちは今後何をするべきでしょうか。

山本:日本酒の売上というのは10年以上上がっていませんが、ここ数年は一部の銘柄に関しては非常に伸びが良かった、それが2016年にやや鈍化したというのが僕の認識です。メディアでの露出もやや下火になり、お客様ももしかしたら、日本酒マーケットへの関心が薄れていっているのかもしれません。ただ、僕自身は平和酒造として「いいお酒を造る」、「新しいお客様を獲得する」といった面では全く不安感を持っていません。なぜかというと、日本酒を知らないお客様が10人いてうちの蔵のお酒を飲んだときに、8,9人には「日本酒って悪くないかも」と気づいてもらえる、そのうち4,5人に「日本酒っておいしいんだね」と感じてもらえる自信があるんです。最初にお話ししたことに戻りますが、それぞれのメーカーが自信を持てるお酒を造れるようになれば、日本酒業界は必ず良くなるはずです。

生駒:やはり山本さんは一貫して、営業力ではなくて“いいものをつくる”という本質的な部分に価値があると考えていらっしゃるということですね。

山本:そうですね。僕自身、蔵に戻ってそこが一番苦戦したんですよ。組織改革を含めて、いいものが造れないというところに苦労したので、そこへのチャレンジはどの蔵もやっていった方がいいと思います。

生駒:改めてマーケットについてお聞きしますが、やはり海外は無視できないと思います。どの企業も海外進出に向けて頑張っていますが、その盛り上がりについてどう捉えているのか、山本さん自身は2017年どのように動いていこうと考えているかを教えていただけますか?

山本:平和酒造としては、2017年を皮切りに海外マーケットへの取り組みを本格化していきたいと考えています。ただ僕は、日本酒って日本でのコンテンツ作りが非常に大事だと思っているんです。海外に発信するためには、まずは日本国内でコンテンツをブラッシュアップすること。そして、それをいかに日本人が伝えていくことができるか。大切なのはそこですね。

生駒:海外進出って、日本では「国内ではダメだから海外へ!」という消極的な動機もあると思うんですが、そこはコンテンツ作りと連動してあるべきものだということですか?

山本:日本を捨てて海外に出るという発想は、僕はみじんもありません。日本酒はあくまで日本の消費者と作っていくものだと考えています。日本のマーケットの中できちんと成熟させて、海外に通用するコンテンツに育てていくべきですね。FacebookやTwitterをみても、今の時代は海外への情報の伝導性って非常に高いわけです。そう考えると、もちろん海外に出向いて「このお酒を飲んでみてください」ということの意味は大いにあるのですが、一方でコンテンツとしての発信というのは、日本からでも十分にできるはず。この動きがより加速するのが、2017年からではないでしょうか。日本から海外にいかに発信していくかという発想は、これからの蔵元は必ず持っていなければいけないと、僕は思っています。

生駒:僕も日本酒を世界で飲んでほしいと当然思っているのですが、一筋縄ではいかないという話をよく聞きます。世界で愛される日本酒になるために必要なことや、アプローチの仕方って何があると思いますか?

山本:世界に”新しい酒”を伝えること自体、なかなか手ごわいことだと思っています。日本酒としては、現地の人が日常的に買っていく選択肢のひとつとして入っていけるかどうかが大きい。そのためには現地の食生活や飲酒の文化にいかに根差していけるかが重要であり、時間がかかることだと思います。だからこそ、今からやらなければいけないことかなと思っています。なぜなら、2016年のリオオリンピックが終わり、2020年の東京オリンピックに向けて2017年はまさにスタートの年。日本酒の世界進出を本格的に見据えた取り組みを始めるのも、いまが絶好のタイミングではないかと思うのです。

生駒:2017年の平和酒造、そして山本さんのご活躍がますます楽しみになりました。ありがとうございました!

2017年、平和酒造としても一人の蔵元としても乗り越えるべき課題は多い中、山本さんは新たに舵を切りました。そのまなざしの向こうには、常に日本酒の明るい未来があります。挑戦を続けて行くその横顔に、今年も注目が集まることは間違いありません。

(取材・文/芳賀直美)

sponsored by 平和酒造株式会社