2016年8月、東京・港区の芝にある4階建てのビルで、新しい日本酒が誕生しました。その名も「江戸開城」。1909年に酒造りをやめてしまった酒蔵が、約100年ぶりに復活したのです。

酒を造っているのは「東京港醸造(とうきょうみなとじょうぞう)」。東京23区内の清酒蔵としては2軒目、山手線の内側では唯一の酒蔵です。

復活を実現させたのは、創業者の子孫で7代目蔵元である齊藤俊一さん(62)と、大手酒造会社での醸造経験が豊富な杜氏・寺澤善実さん(56)のふたり。

なぜ、都会の地で酒蔵を復活させたのか。その軌跡を追いました。

酒造りの再開を、商店街活性化の切り札に

かつて港区・芝の地で酒造りを始めたのは、東京港醸造の母体となる「若松屋」(現在は株式会社若松)。1812(文化9)年、東海道に面した蔵を建て、酒造りを始めました。

薩摩藩の上屋敷が近かったこともあって、出入り商人として認められ、清酒やどぶろく、焼酎を納入していたのだそう。江戸時代末期にはたいへん繁盛したようです。

ところが、明治時代に入ってから経営不振に。1909(明治42)年に酒造業からやむなく撤退。その後は雑貨業を主力に事業を継続していきました。現在はJR田町駅の近くで、雑貨店などを経営しています。

齊藤さんは2003年、7代目社長に就任しました。地元商店街の衰退ぶりを見て、以前から「活気を取り戻すにはどうしたらいいのか」と考え続けていたのだそう。

そのなかで「昔の酒造りを再開できれば、活性化の切り札になるかもしれない」と思うようになりました。

運命の出会いは、アクアシティお台場!?

そんな齊藤さんに運命の出来事が訪れました。2007年春、後に東京港醸造で杜氏を務めることになる寺澤さんと出会ったのです。

2004年4月、京都の大手酒造会社が港区の「アクアシティお台場」内に、レストランを兼ね備えた清酒醸造施設をオープンさせました(醸造施設は2010年4月に撤退)。寺澤さんはその醸造責任者として上京していました。

寺澤さんは京都生まれ。高校で応用微生物学などを学び、1979年に酒造会社へ入社しました。酒造りの工程をすべて経験した後、お台場にオープンする醸造施設への異動を提案され、開店当初から醸造責任者に指名されていたのです。

齊藤さんはその施設の存在を知っていたわけではなく、商店街の幹部とともに別の用件でたまたまお台場に来ていたのだとか。

「こんなビルの中に酒蔵がある。うちのビルでも酒造りができるのではないか」と考え、醸造設備を見せてほしいと頼み込みました。

醸造設備を見た齊藤さんは、寺澤さんに酒蔵を復活させたいという思いをぶつけます。しかし、寺澤さんは「やめた方がいい。仮に造ることができても、採算ベースには乗りませんよ」と、あまり乗り気ではありませんでした。

それでも「酒造りは奥が深い。酒を造っていると、そこに人が集まってくる。そういう魅力がある。4代目でやめてしまった酒造りを再開するのが、7代目である私の使命だと思うんです」と、復活に向けて動く齊藤さん。次第に、寺澤さんも協力する方向へ傾いていきました。

ただ、専用の施設やノウハウがない状態で酒造免許を取るのは容易ではありません。管轄の税務署に繰り返し足を運び、2011年7月にようやく「その他の醸造酒(どぶろく)」と「リキュール」の製造免許を取得しました。

そして、所有するビルの1階、約33㎡に酒造タンクなどを入れて酒造りがスタート。同年の秋から売り出しました。

「ここから先は後戻りできません」「行けるところまで行く」

どぶろくと言えども、米から造るという意味では清酒とほとんど変わりません。当初は、「これで目的は達成したかな」と思うことがあったのだとか。

ところが、2002年に政府がどぶろく特区を容認したことで、全国各地でどぶろくを醸造する流れが生まれました。どぶろくという商品の希少性が薄れてしまったと感じた齊藤さんは「清酒を造って初めて"酒蔵"と呼べる。そこまでこぎつけなければ、酒造りを再開したとは言えない」と、改めて寺澤さんに相談します。

清酒の製造免許を取得するためにはさまざまな条件があります。まずは醸造できる規模を10倍にしなければなりませんでした。免許を取得できるかどうかはまったくわからないのに、設備だけをしっかりと揃えなければならないのです。

計画がある程度まで進んだところで、寺澤さんは齊藤さんに「ここから先は後戻りできません。どうしますか」と迫ります。齊藤さんの答えは「行けるところまで行く」でした。

この返事を聞いて、寺澤さんも腹をくくりました。2012年4月から、東京港醸造での仕事に専念することにしたのです(2015年10月には取締役杜氏に就任)。そして、1階だけではなく4階建てビルの全フロアを醸造施設として全面改造する計画に着手しました。

ビルは住居用でひとつひとつのフロアが狭かったようで、床の強度などを調べ直したのだそう。どのような設備をどれくらい用意し、どうやって搬入するのか、酒造りの動線をどうするのか、などを徹底的に検討。コンパクトに清酒を造ることのできる綿密な製造計画書など必要な書類を整えていきました。

2016年7月1日に免許がおりると、その日から酒母造りに着手。まったく初めての設備で取り組む1本目の仕込みにも関わらず、搾った酒を関係者にお披露目する蔵開きの予定が入っていたので、失敗は許されませんでした。

寺澤さんは大きなプレッシャーを感じていたようですが、さすが酒造り歴30年以上のベテラン。無事、8月19日に「江戸開城」の純米酒が誕生しました。

目指したのは、飲みやすく味わい深い酒

初めての造りから1年が経ったものの、大きなトラブルはなく順調に醸造を進めてきました。特約店の協力もあって、販売数も目標をクリア。現在は、若い蔵人ふたりを加えた計3人で、1年を通してコンスタントに酒を造っています。

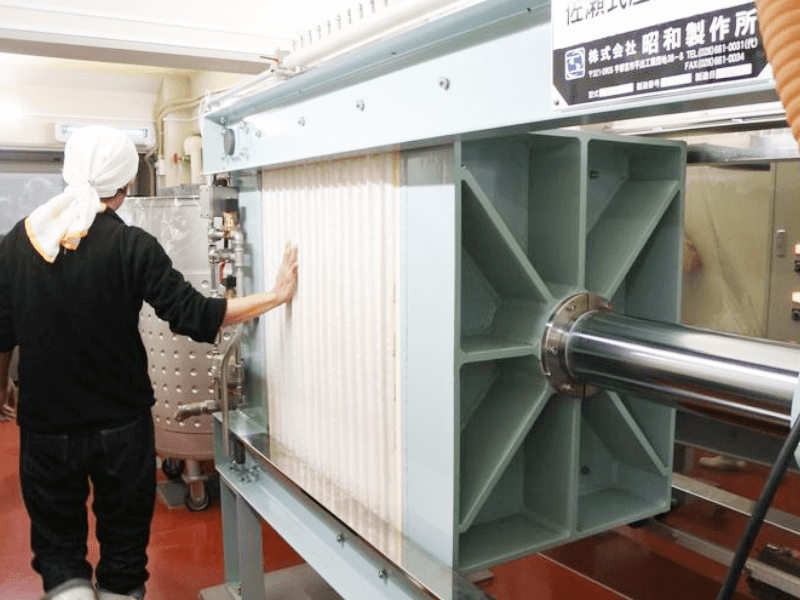

米は3階の冷蔵スペースで洗い、蒸しの作業は4階のベランダで。蒸米は同じ4階の麹室に引き込むか、掛米は3階の仕込み部屋にあるタンクへ直接落としていきます。2階には搾り機が鎮座し、搾った酒は澱下げ後に1階へ降りていき、瓶詰めや火入れ、ラベル貼りの作業が行なわれて出荷へ進みます。

全フロアに空調が完備され、作業は上から下へと進むのでポンプは不要。「酒に優しい動線ですね」と寺澤さん。

目指す酒質について、寺澤さんは「障りなく飲むことができ、かつ味わい深い酒を目指しています。香りは強すぎず、味のボリュームもあまり大きくないぐらいがちょうど良いですね。また、仕込みタンクごとに出荷をするので、微妙に味わいが異なることもあるかもしれません。その違いをファンの方々が楽しみにしてくれたらうれしいですね」と、話しています。

「江戸開城」という銘柄については、齊藤さんが次のように語ってくれました。

「江戸末期に近くの薩摩藩邸から要人がやってきて、蔵の奥座敷で酒を酌み交わし、飲み代の代わりに書いたという書が残っています。西郷隆盛と勝海舟は江戸無血開城を敢行するために、薩摩屋敷で密会を重ねたと言われているので、うちの奥座敷でも会談していたに違いないでしょう。当時造っていた酒の名前はわからないので、新しい酒は『江戸開城』にすると決めていました」

初年度の醸造量は100石(一升瓶換算で1万本)。1,2年後には200石にまで量を増やし、ブランドを確立させることで、事業を軌道に乗せたいと考えています。

2020年に開催される東京オリンピックの際に、東京ブランドの美酒として、日本人はもちろん、観戦・観光にやってきた外国人の方々にも喜んでもらうのがふたりの夢。きっと叶えてくれることでしょう。

(取材・文/空太郎)