日本醸造協会が全国の酒蔵に提供している「きょうかい酵母」の話の続きです。

前回の記事でご紹介したように、きょうかい酵母は1号から1801号まであります(最近1910号が登場しましたが、それについてはのちほど説明します)。

このうち、現在、日本醸造協会が頒布している酵母は以下のようになります。

6号&601号

7号&701号

9号&901号&KT901号

10号&1001号

11号&1101号

14号&1401号

1501号

1601号

1701号

1801号

他に、りんご酸高生産性酵母と赤色酵母もあります。

知られざる酵母の培養過程とは

このようにたくさんの酵母を頒布していますが、協会はどのようにして酵母を培養しているのでしょうか。

毎年3月になると協会では「次のシーズンの培養計画」を練ります。

例えば、7号酵母。

協会は培養した7号酵母を毎年別々に保管しています。

そのため、7号酵母だけでも70本近い保存試験管があるのですが、試験管に入っている酵母は年によって微妙に性質が異なります。

日本醸造協会の石川雄章会長によると、「6号以降のきょうかい酵母は遺伝子学的にいえば非常に酷似しています。でも、同じではない。7号酵母ひとつとっても発酵力や耐性、酸生成などに違いがあります。こうした違いを認識しつつ、次のシーズンにはどの培養株を頒布するのかを慎重に決めていきます」とのこと。

前年の株を単純に翌年も頒布しているわけではないのですね。

きょうかい酵母を使った酒蔵からいろんな感想が寄せられ、それを参考にしながら、

候補の株を使ってごく少量のお酒を実際に造って、検討を重ねて決められます。

こうした作業が8月まで続きます。

頒布する株が決まったあとは、無菌室の中で酵母を培養します。

酒蔵がお酒を造る時は低温で酵母の活動を抑制しながら醸していきますが、協会ではお酒造りではなく培養が目的なので、酵母のもっとも活動しやすい30度前後で増やしていきます。

できあがると、品質検査を経て、アンプル(10ml、うち10%程度が酵母)に詰めて密封。

ラベルを添付して注文主へ送ります。

アンプルの中にはおおよそ200億の酵母がいるそうです。

実は培養した酵母には使用期限があります。

「酵母が元気で生きている状態でアンプルに詰めますが、時間の経過とともに少しずつ死んでいくのです。このため、アンプルに詰めてから50日前後までに使ってもらうよう“賞味期限”を設けているのです」

酒蔵が酵母を必要とするのは主に秋から春にかけて、特に真冬が最需要期となるので、あまり早くから培養しておくことはできません。

結果として協会の培養・アンプル詰めの作業も9月から始まり、年末あたりが繁忙期となります。

酵母を分離・抽出して酒蔵に頒布することは、日本醸造協会の独占ではありません。

全国の県レベルの工業試験場などでは、「おらが県の酵母が欲しい」という酒蔵のニーズもあって、盛んに新しい酵母の開発が進められていますし、「副将軍」を醸す明利酒類(茨城県水戸市)のように、会社として酵母を販売しているところもあります。

また、近年では東京農業大学が花酵母を次々と開発して話題になっています。

協会は公益財団法人ですから、儲けることに集中する必要はないものの、職員がいるからには安定的に稼ぎも必要です。

このため、酒蔵のニーズに合った新しい酵母の開発には今後も力を入れていくそうです。

国際的なニーズから生まれた最新酵母「1901号」

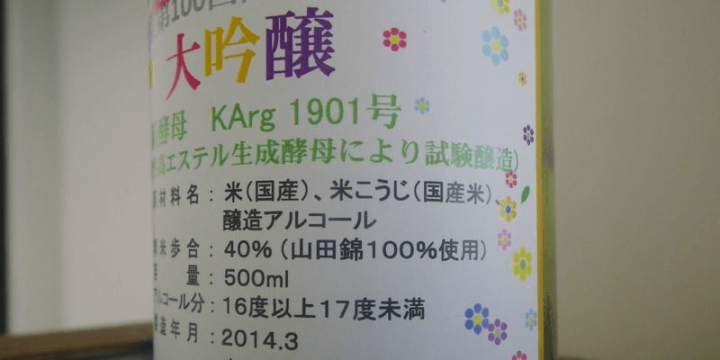

「尿素非生産性1901号(KArg1901)」は、2014年に協会が開発した最新の酵母のひとつです。

日本酒はいま、世界から注目されており、輸出も急増中です。

一方で、発酵食品の中に天然に含まれる「カルバミン酸エチル」という物質が、国際組織において「発がん性がおそらくある物質」に指定されています。

清酒にもごく微量ですが、含まれています。

これは酵母が生み出す尿素とアルコールが反応してできるものです。

他のアルコール類より含有量が多いわけではないものの、今後、国際的に規制が厳しくなると、その国の市場から締め出される可能性もあります。

そこで、協会は国税庁醸造試験所(現:独立行政法人酒類総合研究所)で開発された技術を用いて、カプロン酸エチル高生産性の1801号から醸造過程で尿素を生み出さず、かつ、優良な酒質を実現する酵母として「尿素非生産性1901号(KArg1901)」を開発しました。

バイオ技術を駆使して、これからも呑み手のニーズにあった酵母、国際的な規制に対応した酵母などが登場してくるでしょう。

私たち呑み手は普段からそんなことは考えずに、「自分にとって美味しいかどうか」で酒選びをすればいいと思いますが、たまにはこうした美酒の黒子となる組織の存在にも目を向けたいものです。

(文/空太郎)