地元・新潟で愛され続けている清酒「麒麟山」。SAKETIMESではこれまで、連載を通して、麒麟山酒造の米作りや酒造りについて密着し、それに関わるすべての人々が、"チーム麒麟山"の一員であることをお伝えしてきました。

連載第4回では、そんな"チーム麒麟山"の一角を担う小売店、つまり、酒屋に注目します。新潟と東京のそれぞれで奮闘する営業部門のスタッフと、長年、麒麟山を取り扱ってきた酒屋に話を伺いました。

麒麟山の営業を牽引するのは、酒造一級技能士!

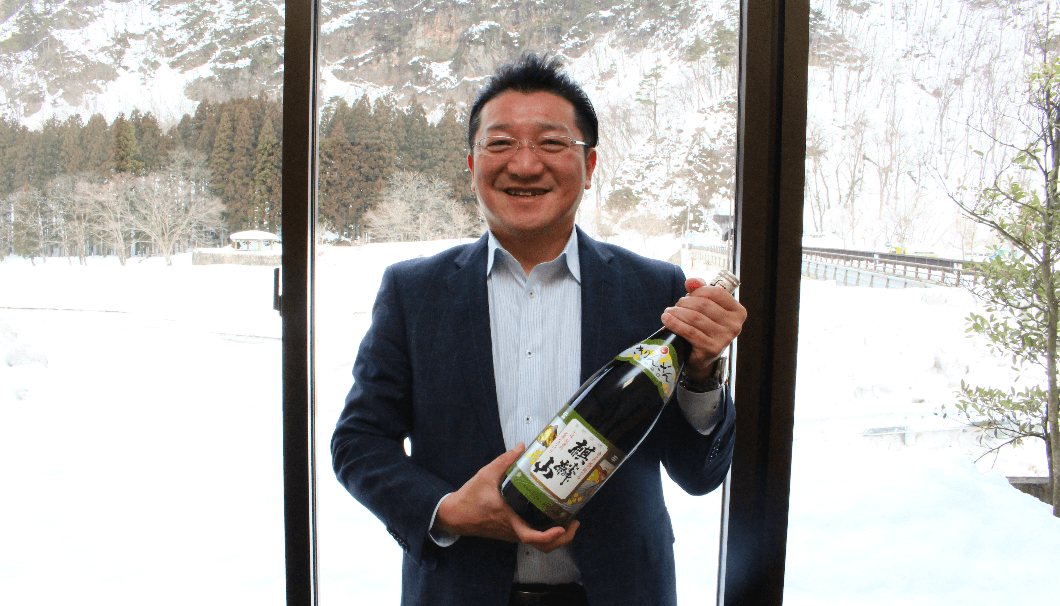

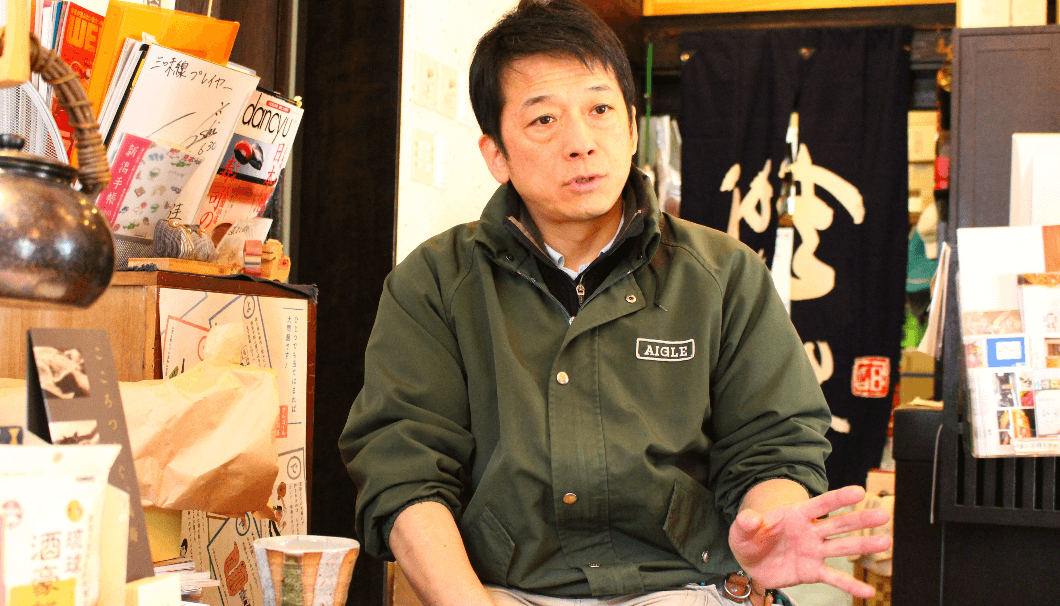

現在の社長・齋藤俊太郎さんが蔵に戻ってきた平成9年、麒麟山酒造はそれまで行なってきた問屋中心の取引から、酒屋との交流をさらに重視する営業方針にシフトしました。酒屋との関係を地道に築き上げてきた営業部員のひとりが、取締役営業部長の漆原典和さんです。

名刺には、国家資格でもある「酒造一級技能士」の文字がありました。営業や販売だけでなく、造りについても深い知識をもっている、麒麟山酒造になくてはならない人物です。

実家が酒屋という漆原さんのキャリアは、大阪での酒屋修行からスタートしました。はじめは日本酒に興味がなかったそうですが、次第にその魅力に取りつかれていきます。

「3年の修行から戻ったとき、教育のために酒屋の後継者を受け入れていた『久保田』の朝日酒造へ入社しました。夏は家業の酒屋を手伝いながら、冬になると、蔵人とともに酒造りをする生活でした」

酒造りは過酷な重労働という側面が強いものの、漆原さんは「これはおもしろい!」と、毎日楽しく通っていたのだそう。また、そのときは「久保田」がうなぎのぼりだった時期。当時の朝日酒造で、元・新潟県醸造試験場長の嶋悌司(しまていじ)氏や、4代目社長の平澤亨氏、現会長の平澤修氏などから教えを受けて、現在の礎を築き上げていきました。

「過去の経験から、酒屋さんの気持ちも造り手の気持ちもわかるようになりました。やはり、立場が違うとどうしても温度差が出てしまうもの。それを埋めるのが、自分の使命だと思っています」

チーム麒麟山を支えるのは、"和"の思想

営業部長である漆原さんのもとで働くのは、新潟県内にいる3人の営業と1人のバックアップメンバー。そこに、2人の販促企画担当と東京支社の営業メンバー2人を合わせた8人が、麒麟山酒造の営業を支えています。

営業といえば、思い浮かぶのはノルマ。しかし、麒麟山酒造に営業のノルマは存在しません。なによりも大事にしているのは、会社の目標である『銘酒造りは先ず人の和からはじめよう』という言葉のとおり、営業マンが直接酒屋さんへ行き、話をしながら情報交換をすること。また、消費者と直接話すことができる"酒の会"は、なんと年100回以上も開催しているのだとか。どんなに少人数の会でも、開催を惜しみません。

「常に意識しているのは『商品は自分の後ろにある』という姿勢。麒麟山の酒を見たら、"チーム麒麟山"の顔を浮かべてもらえるようにしたいですね」

そんな強いポリシーをもっている漆原さん。「マネジメントは苦手」と笑いながら、今後の取り組みを話してくれました。

「今年から海外出身の社員が入ってくるだけでなく、外部の活動として、仲間たちと地元の大学で『地元学』という講義を行う予定です。培ってきたノウハウが外へ受け継がれていくのもアリですよね。麒麟山酒造は人の縁でつくられている会社ですから。私がここにたどり着いたのも、きっとなにかの縁なのでしょう」

麒麟山酒造が大切にしているのは、"和"の考え方でした。

「"和"は人の縁がつながってできるもの。『袖すり合うも多生の縁』というように、どんな小さな出会いも大切にしています。酒が売れることも大事ですが、その魅力を伝えつないでいくことを、より意識していきたいですね」

人のつながりを重んじる麒麟山酒造の酒は、地元・新潟と一大消費地・東京で、どのように受け入れられているのでしょうか。

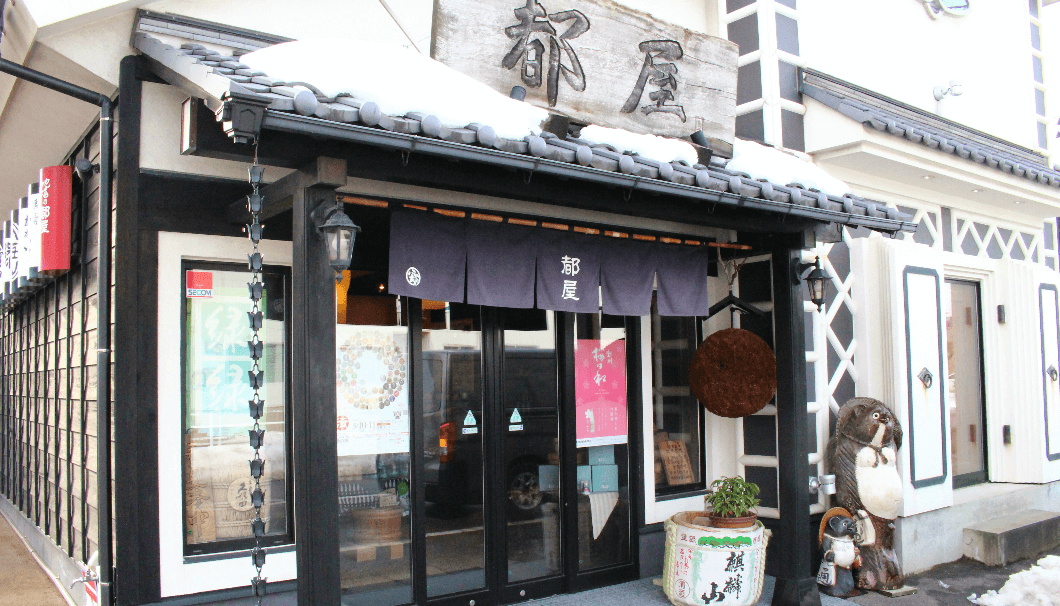

麒麟山を地元で支え続ける酒屋「都屋」

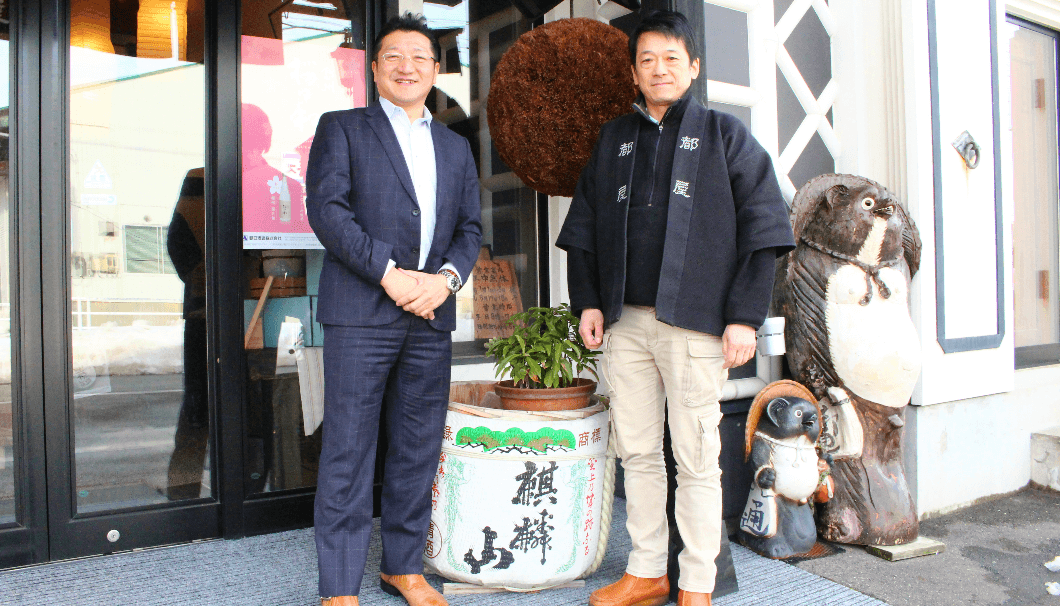

新潟市内にある酒屋「都屋(みやこや)」。漆原さんによると「よくお客さんを連れて蔵の見学に来てくれる酒屋さんで、私たちの同志です」とのこと。創業した昭和47年からしばらくの間は、さまざまなものを売っているよろずやだったそうですが、13年前からほぼ地酒だけに絞りました。日本一の数を誇る新潟県内の酒蔵から厳選した、10蔵の日本酒を取り扱っています。

都屋の2代目で、代表取締役社長を務める坂上重成さんに話を聞きました。

「麒麟山は先代から扱っています。新潟では、あるのが当たり前の酒です。ないほうが不自然なんですよ。レギュラーの商品がないと、お客さんから『なんでないの?』と言われてしまうんです」

「どんな場所でも、どんなシーンでもいいから飲み続けてほしい」と考える坂上さんは、プロの料理人や飲食サービスに携わる累計1,000人を超えるお客さんといっしょに麒麟山の蔵を訪ね、ファンを増やすためのさまざまな活動を展開してきました。また、漆原さんといっしょに地元の大学で「地元学」の講義を行うなど、まさに"チーム麒麟山"のひとりであることがわかります。

そんな坂上さんは、麒麟山酒造に対してどのような印象をもっているのでしょうか。

「地域の人たちと本当に仲が良くて、いつもいっしょに飲んでいます。環境を守ることも考えていて、特に木を植える事業は、自分たちが生きているうちに効果が見えるかわからないのに続けている、長期的な投資ですよね。そういう取り組みを知ると、麒麟山がよりいっそう美味しく感じられます。口ではなく、心で飲ませてくれる酒です。新潟の日常と密接につながっている酒だと思います」

坂上さんの言葉に呼応するかのように、漆原さんも同志への思いを話してくれました。

「麒麟山を語るうえで欠かせない人ですね。社員全員の名前をしっかりと覚えてくれていて、深いつながりを感じています。これからも、お互いに良い影響を与えながら発展していきたいですね」

六本木「水橋」にとっての麒麟山は"パートナー"

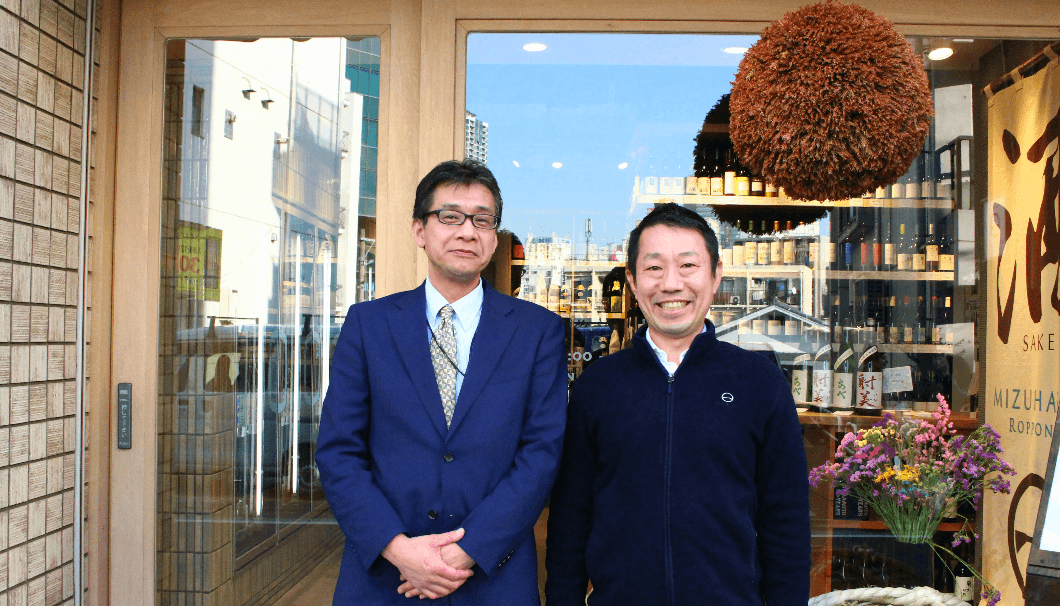

近年、麒麟山酒造は東京での流通を拡大しています。東京でも、新潟と同じように信頼できる酒屋とひとつずつ実直な取引を行ってきました。酒屋を中心に据えた流通改革の結果、当時、首都圏での取扱店舗数が大きく減ったのだと、東京営業所所長の樋口信之さんは言います。

東京営業所所長・樋口信之さん(左)と、「水橋」4代目・水橋信也さん(右)

「それまでは首都圏の酒屋さん、600店舗以上で麒麟山が売られていたんです。そのなかで、造った酒を大切に扱ってもらえるような、麒麟山の価値をきっちりと伝えてくれるようなお店を絞りこみ、3分の1まで取扱店舗が減りました。しかしその後、1店舗あたりの販売量は上昇していったのです」

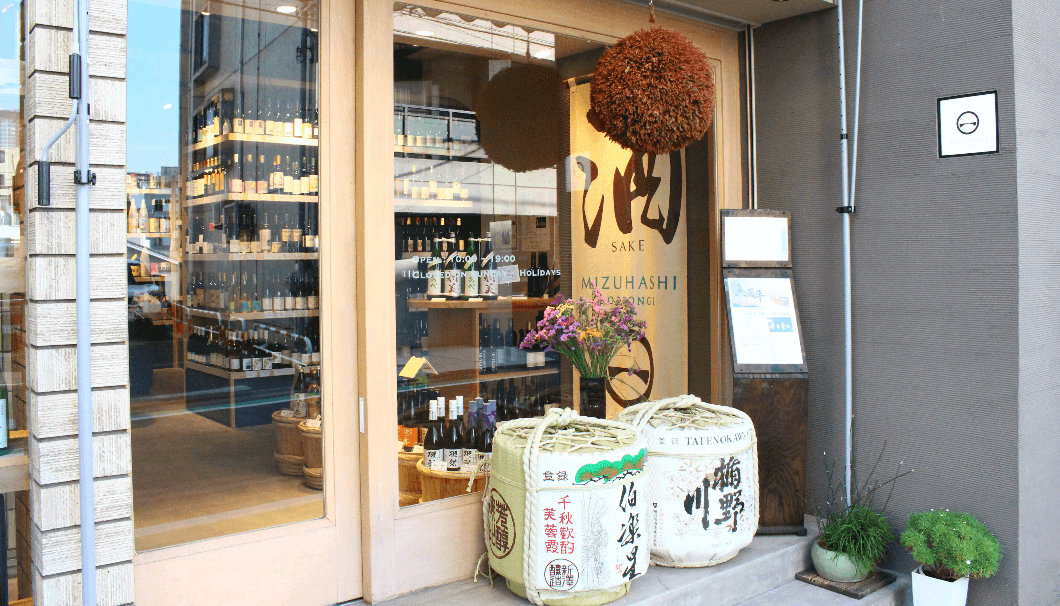

そんな当時から現在まで麒麟山を取り扱い続けているのが、六本木に店を構える「水橋」。もともと、飲食店向けに酒を販売していましたが、2016年、さまざまな人が訪れる六本木エリアに、日本酒や焼酎、日本ワインなどの和酒に特化した店をオープンしました。

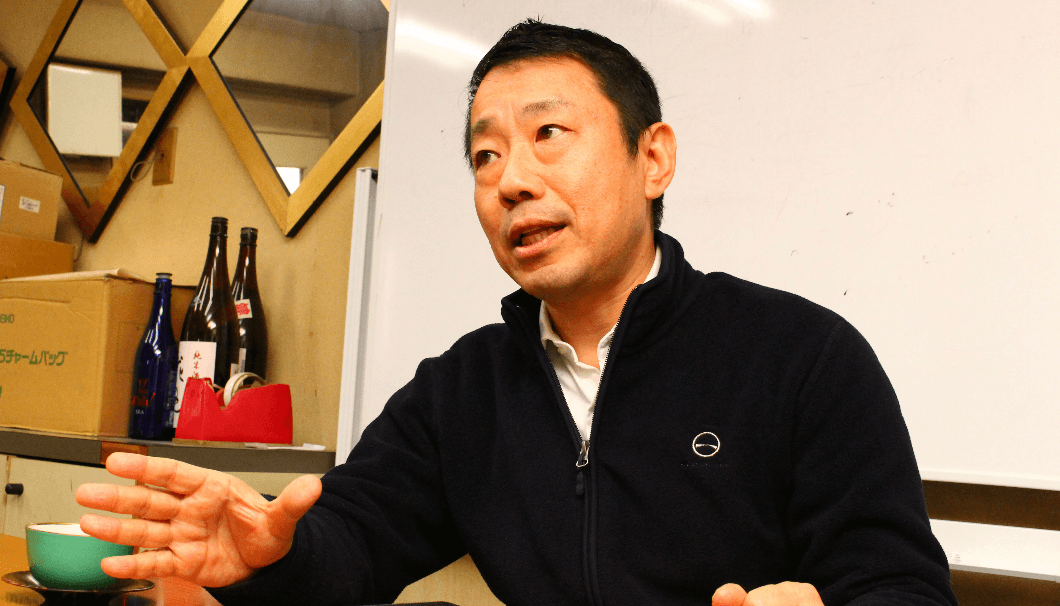

全国各地から情報・商品が集まってくる東京というマーケットで、「水橋」にとって、麒麟山はどのような酒なのでしょうか。4代目の水橋信也さんに話を伺いました。

水橋さんがビールメーカーを退職し、家業に戻ってきたのは平成9年。「当時はワインブームの真っ只中です。『健康に良い』『美容に良い』と、ワインがよく売れている時代でした」と、水橋さんは当時を振り返ります。

はじめは、業務用の酒屋という形態が酒蔵になかなか理解されず、現在のような品ぞろえになるまではかなり時間がかかったのだそう。しかし、麒麟山は20数年前からずっと扱っていました。14年前、東京営業所の所長として上京した樋口さんも、当時を思い返します。

「酒のルートは酒蔵から問屋さん、問屋さんから酒屋さんという流れが基本でした。問屋さんにおまかせしていたため、私たちからは、市場・酒屋さん・消費者がまったく見えない流通だったのです。しかし、問屋さんに理解していただきながら、パートナーとしてしっかりと販売していただける酒屋さんに絞り込み、市場や消費者の情報がわかる流通への改革を齋藤社長とともに行ないました。そのときは、問屋さんから店舗のリストをもらって、すべての酒屋さんを齋藤社長と私の2人で巡って、取引を継続されるかされないか、聞いて回ったんです」(樋口さん)

それは、"数多くある酒屋のなかで、ほかと同じことをするのはおもしろくない。自社なりのこだわりをもちたい"と思っていた水橋さんにとっても良い話でした。

「安心で高品質な酒を安定供給できる、パートナーのような酒蔵を求めていたのです。麒麟山は、まさにそれと合致していました」(水橋さん)

地元・新潟ではしっかりとした基盤をもつ麒麟山酒造でも、市場規模の大きい首都圏ではまだまだ......という当時。ゼロからやり直すつもりで店舗回りをしていたという齋藤社長と樋口さんの姿を、水橋さんは酒屋の立場から見ていました。

「いま求められているのは、量ではなく質の良い日本酒。そんななか、歴史も体力もある麒麟山酒造が、着実に商品を展開しようとしているのはすばらしいです。さらに、営業の面から販売をサポートしてもらえるのもありがたい。いっしょにチームを組むことができるので、東京に営業所があるのも大きいメリットですね」(水橋さん)

全国各地から銘酒が集まってくる東京で、水橋さんは麒麟山の酒にどんな魅力を感じているのでしょうか。

「レギュラー商品から季節の酒まで、バリエーションの豊富さが魅力のひとつです。飲食店でも使いやすい低〜中価格の商品も多く、価格帯の引き出しも多いんです。麒麟山はずっと飲み続けることができるので、刺身などの魚はもちろん、煮物や家庭料理にもぴったりだと思います」(水橋さん)

営業マンである樋口さんは、麒麟山酒造が提案する食とのマリアージュについて、こう話します。

「麒麟山の真骨頂である辛口シリーズのラインアップでは、味の淡い食べ物には旨味のある酒を、濃い食べ物にはあっさりとした酒を合わせていくのを勧めています。たとえば、出汁のきいた鍋やおでんには『純米吟醸辛口』を、逆に、味のしっかりした焼肉にすっきりとした『超辛口』を。バリエーション豊かなラインアップだからこそ、お客様が明確な提案を求めているのを感じています」(樋口さん)

最後に、パートナーとして支え合う2人に、今後のお互いに期待することを聞いてみました。

「麒麟山酒造が、日本酒のこれからをしっかりと考えている点に共感していますし、応援しています。これからも、世の中の流れを見ながら、高品質な商品を開発してほしいと思います」(水橋さん)

「新設した貯蔵施設『鳳凰蔵』のように、今後も新しいチャレンジを進めていきたいです。そのなかで、これからも飲食店さんや酒屋さんと一蓮托生で、麒麟山のファンを増やしていきたいですね」(樋口さん)

これまで、齋藤社長へのインタビューを皮切りに、米作りや酒造り、そして酒屋と、さまざまな形で麒麟山酒造に関わる方々に話を伺いました。だれに話を聞いても共通しているのは、商品への誇りと深い愛情、そして"チーム麒麟山"としての強い絆です。実直に、そしてていねいに、人や酒と向き合ってきた結果が、多くの人に愛される麒麟山をつくってきたのだと感じました。

(取材・文/ミノシマタカコ)

sponsored by 麒麟山酒造株式会社