日本国内のスーパーマーケットでもっとも売れている(※1)大吟醸酒「大吟醸 北秋田」を醸す、秋田県の北鹿。雄大な自然や湧き水に恵まれた穀倉地帯に位置し、寒冷な気候を活かした品質重視の酒造りを続けています。

これまで、3回にわたる連載を通して、コスパの良い大吟醸酒「大吟醸 北秋田」誕生の経緯や高品質へのこだわり、巨大かまくらで日本酒を貯蔵する雪中貯蔵の現場などを取り上げてきました。

今回は、北鹿が自社の看板に掲げ、創業当初から取り組んでいる「秋田流生酛造り」について紹介します。品質を保ちつつ効率化を図るなかで生まれた「秋田流生酛造り」とはいったいどんなものなのか、造りの現場に密着しました。

重労働をともなう、昔ながらの「生酛造り」

「生酛(きもと)造り」とは、簡単に言うと「自然の力を利用した、伝統的な日本酒の造り方」です。江戸時代から明治中期までの酒造りにおいて主流でした。最大の特徴は、山卸し(酛摺り)と呼ばれる作業。酒のもととなる酒母を造る工程で、桶の中に米や米麹、水を入れ、櫂棒を使ってすり潰すのです。

そうして、自然の乳酸菌を取り入れながら造られる生酛の酒は、独特の奥行きをもった深いコクのある味わいになります。

しかし、20世紀初頭に、酒造りの効率化と品質の安定が図られるなかで、蔵人にとって重労働だった山卸しを廃止した「山廃酛」や人工の乳酸を添加する「速醸酛」が誕生。特に、速醸酛の誕生によって、酒母ができるまでの時間は半分に短縮されるなど、効率化が進みました。安定した品質の酒造りが可能な速醸酛は、現在も多くの蔵で採用されています。

そんななか、北鹿では現在も、普通酒や純米酒をはじめとした商品の約半分が生酛で醸されています。生産量が2万石に近づくなかで、なぜ手間のかかる生酛を続けてきたのでしょうか。その秘密は、秋田流生酛というユニークな手法にありました。

北鹿が取り組む「秋田流生酛」の特徴

秋田流生酛は、酵母研究の第一人者であった小玉健吉さんが考案した、秋田県内で伝承されている酒母造りの手法です。速醸酛が主流になった時期でも、独自の手法として継承されています。

酒造りのシーズンが始まったばかりの10月下旬の朝。ひんやりとする蔵の中では、甑(こしき)から白い湯気が立っています。さっそく、米が蒸しあがりました。大きなクレーンで吊るされた甑が、蒸米を冷却する放冷機の上へと運びこまれます。とてもダイナミックな作業です。

甑の蓋を開けると、もうもうとした湯気が一気に上がり、できたての真っ白な蒸米が出てきます。まずは、蒸米のチェック。手にとると、米の弾力が伝わってきます。

放冷機へ米を下ろし、ベルトの上で放冷。30〜40度ほどの適温になるのを待ちます。

一般的な生酛であれば、蒸米をゆっくりと冷ました「埋け飯(いけめし)」をつくり、麹や水といっしょに櫂棒ですり潰しますが、秋田流生酛では、放冷した蒸米をすぐに酒母タンクへ投入します。

酒母タンクの中には、2〜3時間前に水と米麹を合わせた「水麹」が入っていて、蒸米と合わせて撹拌されます。複数のタンクに小分けするのではなく、ひとつのタンクで酒母を造るのも秋田流生酛の特徴です。おかげで、雑菌汚染のリスクがぐんと低くなるのだそう。

コンテナに入った20キロ弱の蒸米を、ひとつの酒母タンクにつき、6杯ずつ入れていきます。労力のかかる大変な作業ですが、和気あいあいとした明るい雰囲気でスムーズな様子でした。

蒸米を投入して混ぜ合わせたあと、10度以下の室温で2〜3時間ほど放置しさらに冷やします。良い乳酸菌を取り入れるためには、低温での管理が重要だからです。

そしてここからが、秋田流生酛の真骨頂。櫂棒の代わりに撹拌機で米を砕くのです。室内には大きな音が響きわたり、40〜50分くらいかけてゆっくりと砕いていきます。各スタッフが1本のタンクを担当し、1日でタンク4本分の酒母を仕込みます。

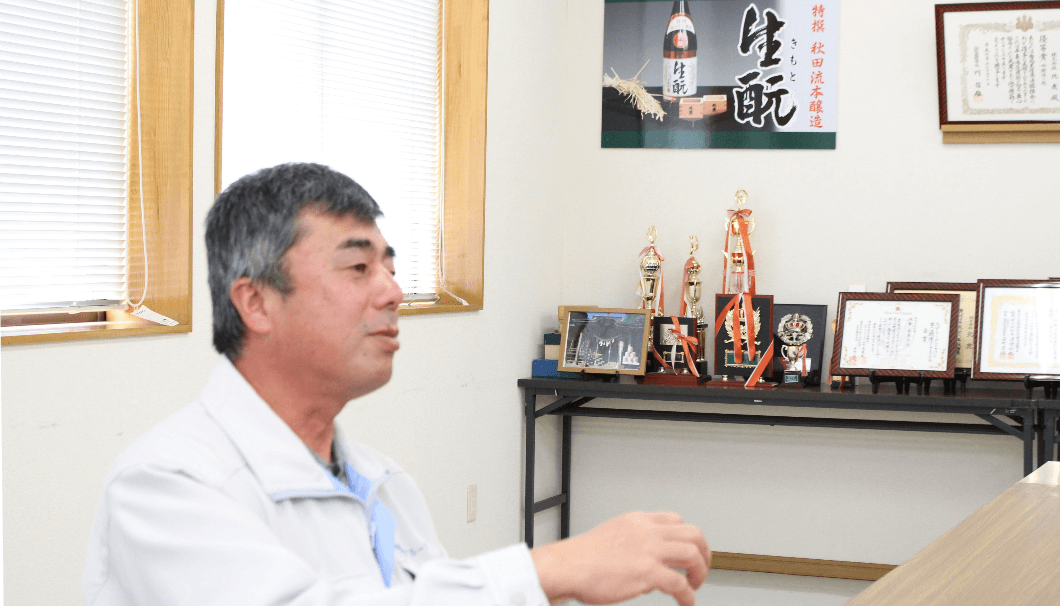

生酛の責任者である川田鉄雄さんに話を伺うと、均等に潰していくことがコツなのだとか。川田さんは北鹿に入社して11年目、他の酒蔵でも経験を積んできたベテラン蔵人です。タンクの真ん中だけでなく、ぐるりと円を描くようにゆっくりと米が砕かれ混ざり合っていく様子は、見ていて飽きないものでした。

使用している撹拌機は食品加工用のもので形は小さめ。先端の羽根がゴムで覆われているなど、危険が少ないように工夫されています。

当日は女性の方も作業されていましたが、「3日もやれば慣れますよ」と笑顔。とはいえ、撹拌機は10キロほどと、そこそこの重さがあります。扱いに慣れないうちは、その重さに身体がよろけてしまうこともあるのだそう。

効率化と手作業のバランス

通常の生酛では山卸しの作業に約2日間かかりますが、秋田流生酛はおよそ半日。そこから、空気中の乳酸菌を取り込みながら酒を造っていくため、雑菌汚染のリスクが高く、慎重な温度管理が要求されます。

1日に約1度ずつ温度を上げていき、25日程度で酒母が完成。温度を上げるために、通常は熱湯を入れた暖気樽などを利用しますが、秋田流生酛では電熱器を使います。

北鹿で生酛造りの責任者を務める川田さん

「とにかく温度管理が大変ですね。電熱器の場合、15分以上温め続けると下の方が焦げてくるんです。だから、まんべんなく混ぜないといけない。定期的にチェックして管理する必要があるんですよ」と、川田さん。

速醸酛の場合は酒母の完成までおよそ2週間と、生酛ほど手がかかりません。秋田流生酛は、撹拌機を使った山卸しによって効率化されているとはいえ、一般的な造りと比べると手間のかかる造りなんですね。

昔ながらの味わいを守るため

北鹿は、なぜ生酛にこだわり続けるのでしょうか。

川田さんは「生酛を続けているのは、生酛ならではの味わいを重視しようという私たちのこだわりがあってのこと。軽快さや飲みやすさが求められる吟醸系とは違って、純米酒はしっかりとした飲みごたえが求められています。また、生酛は造り手や酒蔵の環境によって、まったく違った味になるので、他の蔵にはない北鹿の味が出るのもおもしろいですね」と語ります。

純米酒や本醸造酒は、主に地元で展開している商品が多く、昔ながらの北鹿を支持する地元の人がよく飲んでいるのだそう。「生酛を美味しいと言ってくれるファンも多いので、今後も変えることはないと思いますね」と、話してくれました。

生酛は北鹿のアイデンティティ

社長の岩谷正人さんも「創業当時から生酛を続けてきたこともあって、生酛は北鹿のアイデンティティです。どれだけ手間がかかっても、今後も続けていきたいですね」と、秋田流生酛へのこだわりを強く語っています。

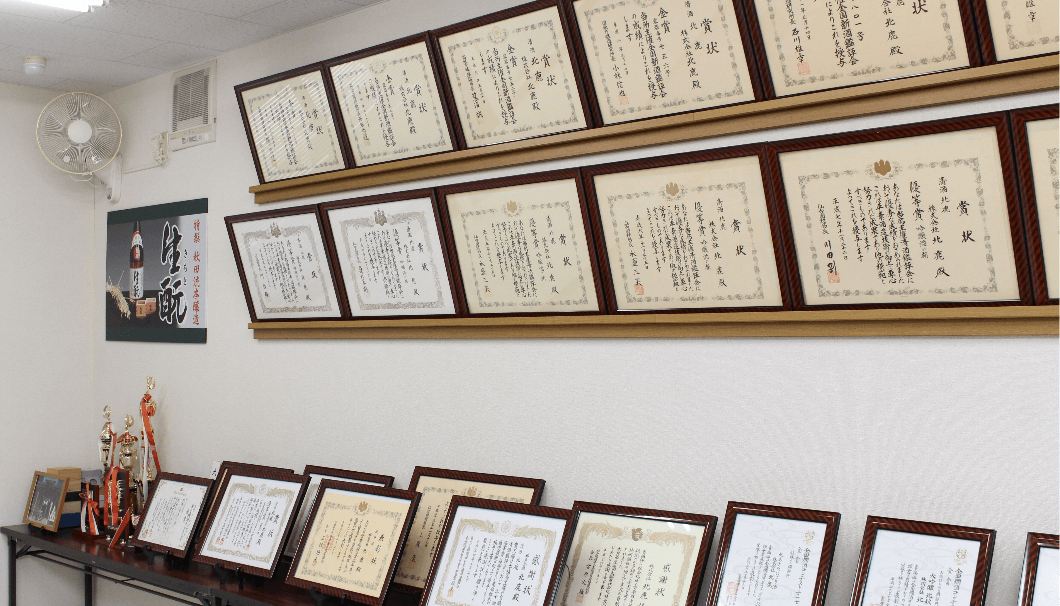

実際、そのこだわりは「全国燗酒コンテスト」の受賞という形で、ひとつの成果となって表れています。

「本醸造 生もと」が2017年の「お値打ち熱燗部門」で、「特別純米 北秋田」は2018年の「お値打ちぬる燗部門」で、それぞれ最高金賞の栄誉に輝きました。どちらも入賞率4%台の狭き門です。

地元の方々はもちろん、コンテストでも認められた秋田流生酛の味わい。スーパーなどで見かけた際は、北鹿ならではの味わいをぜひ楽しんでみてください。

※1 KSP-POSの清酒カテゴリーにおける720ml瓶商品の2017年データより

(取材・文/橋村望)

sponsored by 株式会社北鹿