江戸時代、平和が続き、庶民の生活が豊かになると「宵越しの銭は持たねえ」と啖呵を切る江戸っ子たちにとって、酒が欠かせないものになりました。ところがそんな江戸っ子のなかにも、酒があまり強くない人や体質的にまったく酒を飲めない人が混在していたのでしょう。

近代になると、酒を飲んでの失敗や醜態はすべて"酒の上でのこと"として許されるようになり、むしろ酒が飲めない下戸たちの方が、肩身の狭い思いをしていたようですね。

酔っ払いを許す

「下戸の顔二つかヽへて世話になり」

寄り合いで酒を飲みすぎて、ぐでんぐでんに泥酔した男。放っておくわけにもいかず、あまり酒を飲めない2人の仲間が、肩を抱えて長屋まで連れ戻しました。酔っ払いの後始末までさせられてしまう下戸が割に合わないのは、今も昔も同じですね。

「生酔いの道が多くて捗らず」

居酒屋で飲みすぎて、あっちへふらふら、こっちへふらふら。どこを目指して歩いているのか本人にもわかりません。ところが、それほどに酔っ払っていても、家までちゃんとたどり着けるのはなんとも不思議。

「あしたおっしゃれと内儀へ下戸渡し」

足腰に力が入らないほど、ベロベロに酔っ払ってしまった男を、下戸が家まで連れてきてくれました。情けない姿を晒した上に、わざわざ送り届けてくれた下戸への申し訳ない気持ちもあって、奥さんが亭主を叱りつけますが、まったく効き目がありません。「今は何を言っても無駄だ。あした酔いが醒めたらバシっと言ってやんな」と言い残して、下戸は帰りました。翌朝女房に叱られて、しょんぼりとしている亭主の姿が目に浮かびます。

「醉はせた先を叱る女房」

さんざん酒を飲み、前後不覚になって帰ってきた亭主に愛想をつかす女房。しかし、そこは夫婦の仲。誰がこんなに酔っ払うほど飲ませたのだと、怒りの矛先を飲み仲間に向けました。

「そりゃ出たと子供の騒ぐ居酒店」

夕暮れ時、路地で遊んでいる子供たちのところへ、酔った男が気持ち良さそうにふらふらと近づいてきます。仲間同士の遊びに飽き始めていたいたずら坊主どもは、恰好の獲物が来たと酔っ払いをからかい始めました。

花見に欠かせない酒

「だれとなく起きなおきなと花の朝」

今日は待ちに待った花見の日。天気も良さそうで、朝日が部屋まで差し込んでくるとあれば、寝てはいれません。パッと布団を飛び出すと、誰彼かまわず起きろ起きろと大騒ぎしてしまいます。

「花あらば花の留守せん下戸一人」

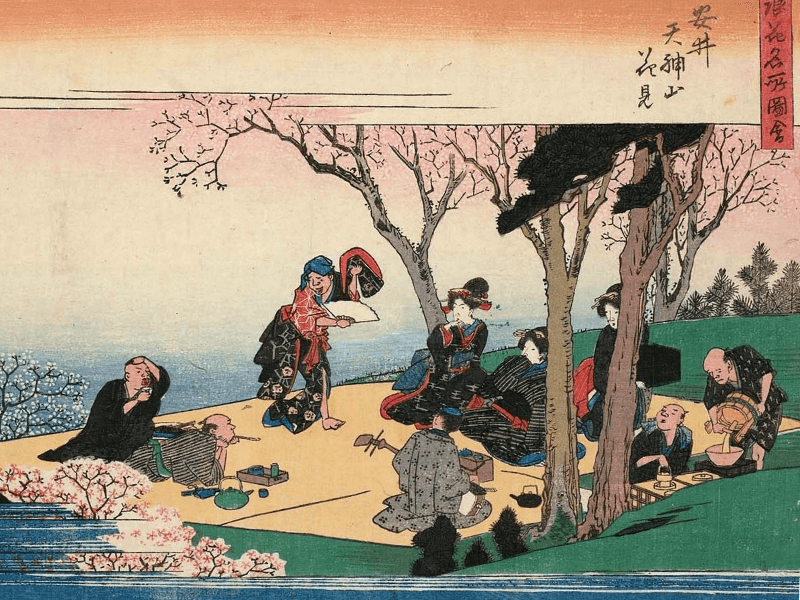

仲間がそろって花見に出かけました。上機嫌の酔っ払いたちは、満開の桜には目もくれず、手拍子をとりながら歌え踊れの大盛り上がり。一方で、酒の飲めない下戸はそれを横目に花を見るしかありません。

「つまる所酒屋がための桜咲き」

桜が満開になると、じっとしていられないのが江戸っ子。酒だけは絶対に欠かすまいと、借金をしてまで酒を買い、おおいに盛り上がりました。しかし、花見が終わったあとは酒屋への借金だけが残ってしまうのです。

「ひげずらであま酒をのむみともなさ」

女や子供が楽しめるように、甘酒を用意して花見にやってきました。満開の桜の下、飲兵衛たちが酒を飲んで大いに盛り上がっているなか、子供といっしょに甘酒を飲んでいる髭面の男がいます。酒はいくらでも飲めそうな顔をしているだけに、その様子は余計にみっともなく見え、酔っ払いたちはからかわずにはいられません。酒が飲めない下戸のつらさや悔しさは、上戸たちにはわかってもらえないのです。

「禁酒じゃとぬかしながらの山桜」

お寺の領内で見事に咲き誇る満開の山桜を見て、「この花の下で一杯やると美味いだろうな」と思わずつぶやくと、「ここは禁酒のお寺です」とぴしゃり。

何本もの桜が満開に咲き、その下に人が集まってご馳走を食べたり、酒を飲んで歌ったり踊ったり。春の花見は今も昔も愛される、日本独特の行事。江戸の庶民にとっても重要な年中行事のひとつとして、満開の桜の下には多くの老若男女があつまり大いに楽しんだそう。しかしそんな花見でも、酒が飲めない下戸は悲哀を味わわされることになるのでした。

(文/梁井宏)