およそ40年前まで、日本には、何年も熟成させて楽しむ日本酒がほとんど存在していませんでした。しかし、日本酒の歴史を振り返ると、鎌倉時代にはすでに3年熟成の酒があり、江戸時代には5〜10年寝かせた熟成古酒が造られています。

明治時代になると、政府の税制によって、年を越して熟成させる酒が姿を消してしまいますが、昭和40年代に入ると、熟成古酒に挑戦する酒蔵が再び現れ始めました。この"熟成古酒の失われた100年"を、日本酒造りの歴史とともに振り返っていきます。

前回の記事では、律令時代の和歌や平安時代の文献にみられる、当時の多種多様な酒について紹介しました。今回は、日本酒造りの方法論を確立させた、寺院での酒造りと火入れの技術について、みていきましょう。

「天野酒」─ 酒母を造って、酵母を増やす

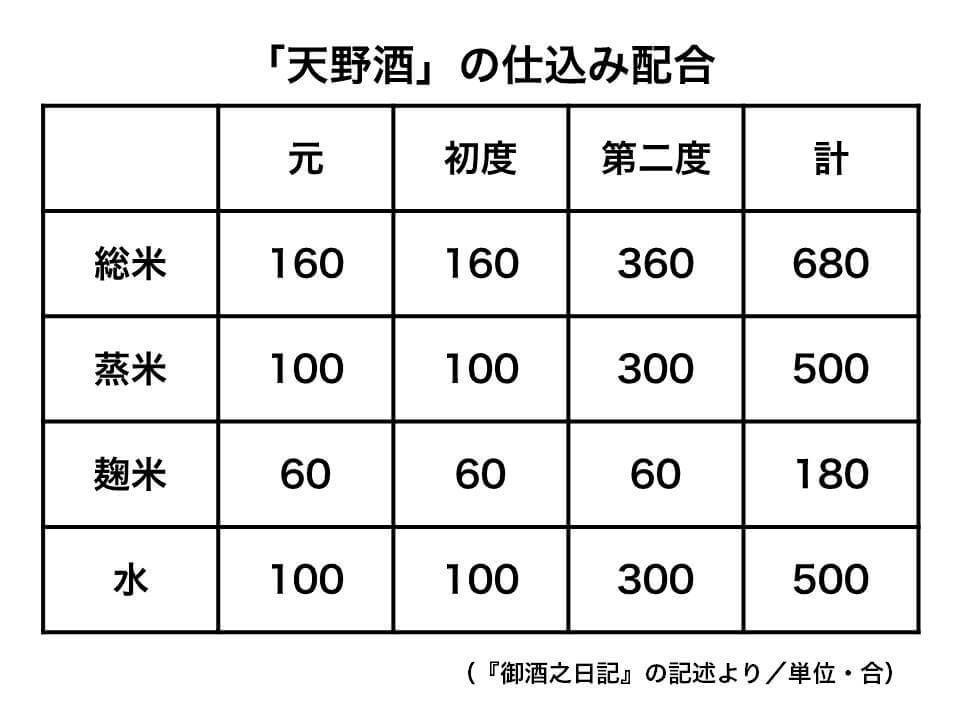

鎌倉幕府の成立とともに朝廷の酒造りが崩壊する一方で、大きな権力をもった寺院や社寺が「僧房酒」と称される酒を造り始めました。僧房酒の造り方が記載されている『御酒之日記』では、河内長野の名刹・天台宗天野山金剛寺で造られる「天野酒」の仕込み配合が書かれています。

ここで注目すべきは『延喜式』にみられた、酒で酒を仕込む「醞(しおり)法」が、まず「酛(酒母)」を造って酵母の数を増やし、そこへ麹と蒸米を加える「酘(とう)」方式へと進化した点です。

表からもわかるように、「天野酒」はそれ以前の一段仕込みではなく、二段仕込みで行われていました。「醞法」と比べると、アルコール度数はかなり高く、おそらく10%程度だったのではないかと考えられます。

また当時は「天野酒」の他にも、興福寺の末寺・菩提山正暦寺で造られた「菩提泉(ぼだいせん)」をはじめ、「南酒(なんしゅ)」や「山樽(やまだる)」など、"奈良酒"と称された酒が多くの寺院で造られていました。

三段仕込みの始まり

室町時代末期から江戸時代初頭における寺院での生活を記した『多聞院日記』では、興福寺の酒造りとして「諸白一対」や「諸白一甕」など、「諸白」という言葉が頻繁に出るようになります。

「諸白」とは、麹米・掛米の両方に精白米を使う仕込みのことで、それ以前に行われていた玄米だけでの仕込みから生まれた、麹に玄米、掛米に精白米を使う「片白」を、さらに進化させた仕込みの方法です。それは、酛(酒母)を立て、初度(添)、第二度(仲)、第三度(留)と3回に分けて仕込む、現代の「三段仕込み」に繋がるもの。アルコール度数はさらに高くなっていたと思われます。

このように寺院での酒造りが進化し、その品質が一段と良くなっていくのに伴って、仕込みの容量もおよそ3石(540L)の甕から、10石(1800L)の木桶へと大きくなっていきました。

ヨーロッパが驚いた、火入れ殺菌の技術

『多聞院日記』からさらに時代が進んだころ(永禄3年(1560年)5月20日付)には『酒を煮させて樽に入れ了(おわ)る、初どなり』という記述が見られます。この時代に、すでに火入れ殺菌が行われていることは、特筆すべきポイントでしょう。

また、見延山に隠息した日蓮上人が、彼の生活を支えるために食料や衣服などの生活に必要なものを届けてくれた門徒の農民たちに対して書き残した礼状には「三年の古酒(ふるさけ)」「千日(さけ)一つつ」「聖人(すみさけ)」「人の血を絞れる如くなる古酒(ふるさけ)」など、さまざまな酒を表現する言葉が出てくるのです。

その文面からは、当時すでに、農民たちの間で酒の貯蔵熟成が広く行われていたことが想像できます。彼らが造っていたのはどぶろくのような酒ではないかと思われますが、このとてもデリケートな酒を腐らせることなく3年間も熟成させる方法として、唯一考えられるのが、"加熱殺菌(火入れ)"の存在です。

滓(おり)のある濁った酒を火入れして何年間も貯蔵すると、濁りが完全に底に沈み、上澄みが濃い赤色になり、まさに『人の血を絞れる如くなる古酒』になるのです。

この火入れの技術は、明治初年(1868年)に日本酒の造り方を初めて世界に紹介したイギリス人・アトキンソン教授たちを驚かせたことでも有名です。

腐りやすいワインの貯蔵管理に苦労していたヨーロッパでは、微生物学者のルイ・パスツールが、1866年にワインを低温で殺菌する「低温殺菌法(パスツーリーション)」を発表しました。この技術は当時の最先端とされていましたが、日本酒造りにおいては、同様の技術がすでに300年以上も前から取り入れられていたのです。

◎参考文献

- 『日本の酒』(坂口謹一郎/岩波新書)

- 『日本の酒』(加藤百一/技報堂出版)

- 『日本酒ルネッサンス』(小泉武夫/中央新書)

- 『酒と日本文化』(岩波書店)

(文/梁井宏)

[次の記事はこちら]